このテクニックを使えば,木の幹の標本が作れます。

樹皮の模様って,木によってずいぶん違うよ。

いろんな木の「拓本」を集めて,くらべてみましょう。

【用意するもの】

☆ここでは,本格的な拓本の方法でやってみましょう。

墨汁,筆,タオル,霧吹き,和紙(なければ半紙でも…),「たんぽ」2個

☆紙は,和紙のような,なるべく繊維の長い,破れにくい紙が良い。

☆「たんぽ」の作り方:

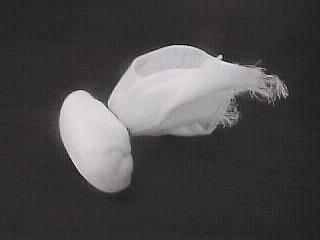

ガーゼ,さらしなどを2重にして脱脂綿を包み,やや大きめのテルテル坊主の頭を作る。

輪ゴムかひもでしっかり結んで,綿が出ないようにする。

「たんぽ」は,こんな形にする。

【やってみよう】

初めて挑戦するときは,でこぼこの少ない木がいいでしょう。

風のある日はやりにくいので注意。

まず,「拓本」を取りたい部分に紙を当て,霧吹きでぬらします。

そして,タオルでじわ〜っとおさえて,木のデコボコに紙をなじませます。

さて,ここからが,墨を使った作業。

紙がなま乾きになったところで,始めます。

1)1つの「たんぽ」に墨汁をつける。

2)それを,もう1つの「たんぽ」で軽く叩き,墨をうつし取る。

3)墨をうつし取った「たんぽ」で,木に貼りつけた紙の上を叩く。

……これを繰り返して,幹の模様を浮かび上がらせる。

途中で紙が乾いてきたら,軽く霧吹きして,しっかりと紙をなじませる。

☆紙が乾くと,墨が木についてしまいます。

☆紙がぬれすぎていると,墨がにじんでしまいます。

幹の模様を写し取ったら,もう少し乾かしてから,そっと紙をはがしましょう。