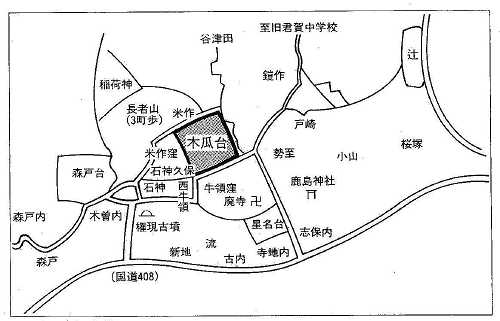

| 概説 | 郡衙とは、郡内の民衆統治のための諸施設およびその官衙地区を呼ぶもの。信太郡衙所在地としては、阿見町竹来説、美浦村信太説などもあるが、現在のところ江戸崎町下君山説がもっとも有力。[『阿見町史』、『江戸崎町史』その他] 信太地方開発の拠点は、初めは現在の阿見町竹来で、のち古墳時代前期以降に美浦村信太周辺に移り、信太郡成立後しばらくして江戸崎町下君山に本格的な郡衙が建設された。現在の江戸崎町下君山周辺は、広大な台地をなし、台地周辺は土師器の散布がおびただしい。また、下君山星名台には下君山廃寺跡があり、現在、地元の人が古天宮と呼ぶ土壇状に小高くなったやぶ地の中に心礎と石造露盤が残存し、付近一帯には布目瓦が散布する。この寺は、出土瓦から常陸国分寺(石岡市)の造立ののちに創建され、国分寺の影響を多く受けたものと推定されており、この廃寺跡から出土したといわれる銅造誕生釈迦仏立像(茨城県立歴史館所蔵)は8世紀後半の作と考えられている。[『茨城の歴史 県南・鹿行編』より] ★布目瓦(ぬのめがわら):平安時代までの瓦には、裏側に布の目がついている。これは木型から粘土を剥し易くするために、木型との間に布を挟んだからである。こうした瓦は布目瓦と呼ばれている。室町時代に入ると布目瓦はしだいになくなっていった。明人の一観が布の代わりに雲母粉(きらこ)を使う方法をもたらしたからである。[『三州瓦Web』の「瓦辞典」より] |

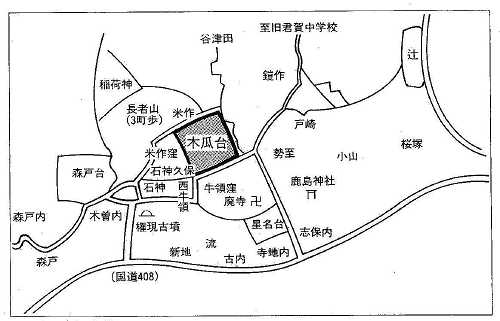

下君山台を南側から遠望する。小野川方向からのパノラマ。(クリックで拡大)

|

信太郡衙周辺図(『江戸崎町史』より)(クリックで拡大)

|

その他の写真 |

| 訪問記 | [2000/12/25]江戸崎町史その他の資料にある地図を見てもいまひとつ場所が判然としない。次回訪問の折は土地の人に聞いてみようと思う。 [2004/02/29]「UshiQnet」の山田さんに露盤の残る藪を教えてもらう。露盤のすぐ近くに塔の心礎が2つ転がっている。また、周囲の畑や農道には布目瓦の破片がゴロゴロ落ちている。 |

| 所在地 | 稲敷郡江戸崎町下君山。大字下君山の鹿島神社の西方約300mの藪の中に廃寺跡の塔の露盤などが転がっている。また鹿島神社から北西へ600メートルほど行くと文政四年の道標とさらにその先に森戸城がある。 |

| 参考書 | 『阿見町史』、『江戸崎町史』、『東洋史上より見た常陸国府・郡家の研究』、『茨城の歴史 県南・鹿行編』 |

| 概説 | 国土地理院の2万5千図「江戸崎」の西半分に注目すると、江戸崎町下君山木曽内から阿見町飯倉向坪まで約8.2kmの直線道路の痕跡が浮かび上がる。古代律令時代に全国的に整備された官道の一部で、先の信太郡衙に関連する直線道路と思われる。さらにいうならば前期東海大道のうちの信太郡衙と常陸国衙(石岡市)を結ぶ駅路の一部分ということになる。この地域では保科(星名)街道とも呼ばれることがあるという。 |

| 訪問記 | [2001/01/09]牛久市奥原町へ行く機会が多いがその途中手前の江戸崎町羽賀新田と奥野開拓を通過する。ここには広い畑地の中に碁盤の目のように道が付いている。先の日中戦争に負けた後、長野県出身の満蒙開拓団が引き上げ後ここへ移住し開拓した土地だという話を聞いていた。その時はそういう経緯で近代になって付けられた道路網なのだと納得していた。 ところがその後、江戸崎町下君山にかつて信太郡衙があってそこから石岡国衙へ向う道の一部が保科(星名)街道という直線官道として残っていることを知り、先に書いた奥野開拓や羽賀新田の碁盤の目の道路網は実は古代官道を基準にしてそれと平行直角に刻んだ道路網だったことを認識し驚きを新たにした。 そこで、江戸崎町下君山から阿見町向坪までのところどころを見ながら官道沿いに散策してみた。 [2004/03/01]君山官道と圏央道とが交差する地点(江戸崎町月出里字向付近)を見てきた。ここはぜひ発掘調査をやって欲しい場所だ。古代官道の遺構が出れば君山郡衙説を立証する大きな根拠になるはずだから。[この直後江戸崎町に問い合わせたところ、県が試掘を行った範囲では官道の遺構は出なかったとのこと。] |

| 所在地 | 江戸崎町下君山字木曽内、牛久市奥原町奥野開拓、牛久市井の岡町、阿見町大形字箕輪、阿見町飯倉字向坪 |

| 参考書 | 『江戸崎町史』、『東洋史上より見た常陸国府・郡家の研究』、『日本の古代道路を探す』 |