例えば塩や煙草、酒は宮本さんが独占、病院前の山本さんは薄利多売を売り物にして頑張っている。

例えば塩や煙草、酒は宮本さんが独占、病院前の山本さんは薄利多売を売り物にして頑張っている。 魚は藤井さんと云うおじさんが毎日市場から仕入れて自転車で売りにきてくれるから便利だと教えてくれた。さらに取れたての野菜は福田のじいさんや中村のおばさんがリヤカーを引っぱって売りに来るし、何か欲しいものがあれば頼んで持って来て貰えばよいと教えられた。

魚は藤井さんと云うおじさんが毎日市場から仕入れて自転車で売りにきてくれるから便利だと教えてくれた。さらに取れたての野菜は福田のじいさんや中村のおばさんがリヤカーを引っぱって売りに来るし、何か欲しいものがあれば頼んで持って来て貰えばよいと教えられた。温泉地三朝へ移住

この土地にもやっと馴染んできて、庭にダリアの球根や朝顔の種を撒いて花が咲くのを楽しみにしていた頃、突然ラホイアで案内してくれた梅本さんが現われて、“鳥取県の三朝温泉にある岡山大学温泉研究所に来ないか?丁度助教授のポストがあいたんだ。”と誘ってくれた。実を云うと、もう殆ど地質調査所に行こうと決心していた時だったのだが、“

500万円予算がとれたからマスを作るのに使ってくれてもよい。”と云われて決心がゆらいだ。“とりあえずどんな所か見て来るよ。”と云って、時を待たずに出かけて行った。当時東京大学から貰う給料は

26000円程で、家賃12000円の家に住むのはとても大変だった。不足は主人のアルバイトと清水の姑からの手当で何とかおぎなっていた。

これに引き替え三朝では格安の宿舎を提供してくれると云うのも魅力的だった。子供達にとっても大きくなるまでは田舎の方が良いと思った。調布もかなり田舎だったけれど、三朝にはかなわない。母の兄である伯父が“そんなに遠くへ行ってしまうと中央には帰って来れなくなるんじゃあないか。”と心配してくれたが、その時はもう‘人間至る処青山あり’の心境であった。

引っ越しの日、姑から電報が届いた。“オヤツバメコツバメサンバヒキツレテトオキタビジヲツツガナクトベ”という文章だった。

三朝町は標高

700メートルの山あいにある温泉町である。800年程昔、正確には1164年、源義朝の家来、大久保左馬之祐が主家再興を祈願するために三徳山参詣の折、三朝の里で年老いた白い狼を見かけた。

討ち取ろうとしたが思いとどまりそのまま見過ごして宿に帰った所、夜中の夢枕に妙見大菩薩が立ち“慈悲深い心に感じ入った。

その報いに出湯の在りかをおしえよう。”と云って、道案内をして消えた。翌日教えられた道をたどって行くと一本の古木の根元に温泉が湧き出していた、と言う三朝温泉発見の伝承が残っている。

この霊験あらたかな三朝温泉の山田地区に国立病院が二つもあった。

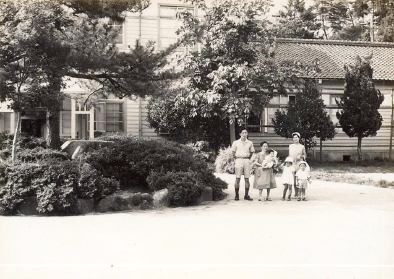

一つは結核療養所が改まった国立温泉病院で、もう一つは岡山大学医学部付属病院三朝分院だった。昭和

18年岡山医科大学放射能泉研究所として発足し、昭和23年に温泉化学部門が増設され、昭和26年に温泉研究所に名称が変わった。私達が到着した当時は如何にも田舎の風情がある木造の二階建が門の左手に在るのみの小さな研究所だった。正門の前には小さな築山があって、ここは子供達の格好の遊び場になった。築山の奥は三朝分院で、二棟もある立派な病院だった。バスも‘分院前’という停留所で止まった。

最初の日は山陰本線の上井駅に黒塗のセドリックが出迎えてくれて私達を宿舎まで連れて行ってくれた。上井駅は現在倉吉駅と名称をかえているが、倉吉市街は西側の天神川を渡って少し先にある打吹山を中心に拡がった城下町であり、当時は関金に通ずるる倉吉線の町中の駅を倉吉駅と云っていた。三朝温泉へは天神川を渡らず、川に沿って南へ行きくねくねと曲がりながら

30分程行くと到着する。私達が連れていかれたのはその手前の山田部落で、此処に二つの国立病院が並んで建っている。三朝分院の三宿所という宿泊施設にその夜は泊まったが、布団がひやりとして湿りっぽかったのが印象に残っている。一年のうち三分の一は雨天で、‘弁当忘れても傘忘れるな’の土地だから仕方ない。期待はずれの宿舎

翌日とりあえずの宿所に案内してもらった。六帖二間に小さな台所があるのみの期待はずれの官舎でがっかりした。調布の家は曲がりなりにも新築で畳も柱も奇麗だったのに、ここは畳は古いし、床下にはゴキブリが走りまわり、その上威張りくさった三毛猫が一匹平然と出入りしていた。この猫は先住の坂上さんが金沢に移られた際置いていかれたものと後で知った。

手伝いに来てくれた研究所の若い技官が“こがとこ住むだかえ?羊小屋より狭いがないや。”と云っていたが、贅沢は云えないと思った。

只、驚いたことに、軒続きの隣にアメリカ帰りの佐藤元昭さんが金髪の奥さんと一緒に住んでいたのだ。

奥さんの両親が尋ねて来て、すごくコンパクトな家だと感心していたというから、物は見方だと思ったものだ。

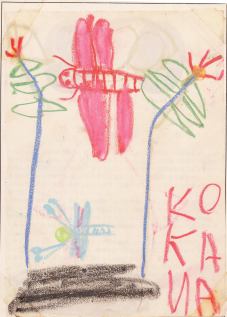

家を出て外を眺めると、北側に山が迫るように見えて、その裾にわずかばかりの田んぼが拡がっている。田んぼに沿って車がやっと通れるような細い道がなだらかな弧を描きながら右手の部落に向かって遠ざかっている。勿論舗装してないでこぼこ道である。山と田んぼの間に

1メートルあるかないかの小川があった。山の草木が垂れ下がって、ハグロトンボが群れ飛んでいた。家の直ぐ前にも小さな側溝があってチョロチョロと水が流れていた。ここには緑色や水色のイトトンボが飛んでいた。来たばかりの頃は気付かなかったけれど、ムカデやマムシもいて危険な所でもあった。官舎の直ぐ近くに隣の温泉病院の豚小屋があり、蝿がわんさか入って来るのには往生した。後に蝿一匹

10円の小遣い稼ぎを子供達にさせて蝿とりに苦労したものである。夜になると、玄関前につけた電灯を目指して、様々な昆虫がやってくる。カブトムシやクワガタムシなら大歓迎だが、大きなヤママユガやオオミズアオなどの蛾がバタバタと鱗粉を散らしながら舞っているのはおぞましかった。カゲロウや蚊などの小さな昆虫も群がっていて、これを目指して蜘蛛も各種いた。まるで昆虫の世界に飛び込んできたみたいだった。

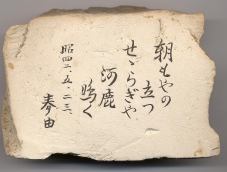

夜になってもう一つ気付いたことは蛙の鳴き声が騒がしいこととホロホロと澄んだカジカの鳴き声が聞こえて来る以外は何の音も聞こえない事だった(カジカの写真はないので舅が書いた俳句を載せておく)。

何か妖怪でも出るんじゃないかといぶかるにふさわしいところだった。現に様々な妖怪変化の話が伝えられているし、少し離れてはいるが、小泉八雲が‘怪談’と云う本を書き上げたのもここ山陰なのである。ハーンより若干三朝に近い境港出身の水木しげるはやはり沢山のおばけ漫画を残しているのも知られた話だ。

早朝のこの辺りは一面霧に包まれて水墨画の世界になる。温泉病院裏の農道に、いつどんな目的で建てられたのか‘霧ヶ峯’という石碑が建っていた。

水は湧き水を引いているのか申し分なく澄んでいて美味しかった。山は青く水は清い故郷という歌詞があるが、まさしくこの土地はそれだった。

三朝の人達

東京から三朝に来るに当たり、新品のお風呂桶をどうするか迷ったけれど、此処に来てこれは全く不要だったのに気が着いた。大きな浴槽に流れっぱなしの温泉が昼過ぎから何時でも入れるように用意されていた。

“酒井先生は風呂桶を持って来なった。”とたちまち有名になった。ここではどんなことでも直ぐ町中に知られてしまう。

“今度来た先生は借金の書類の方が先に来た。”と云うのも不名誉ながら有名な話だ。大学の共済組合から引っ越し資金を借金してきたからだ。このことを吹聴した庶務係長の麻田寛一さんが、引っ越してきた翌日黒塗のセダンを回してくれて、“奥さん、倉吉を案内してあげます。”と云う。子供達をどうしたか記憶にないのだが、とにかくついて行った。みなと屋陶器店や、松浦文房具店、キシダ洋服店、桑田書店、小林薬局などだったが、いちいち“今度研究所に東京からごしなさった酒井先生(シャカイシェンシェイ)の奥さんですがな。”と紹介された。その後これらの店から色々な買い物をする事になった。

私達を呼んでくれた梅本春次さんは主人の大学の先輩に当たり、ここでは教授だった。奥さんと

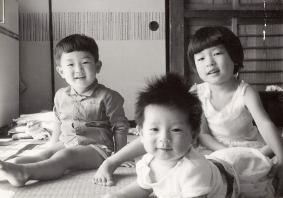

3人のお子さんがいて一番下のはるみちゃんがわが家の淳と同学年だから、若干ずれてはいるが何とか遊んで貰えそうだった。翌日早速食事に招待して下さり、とても嬉しかった。

写真は淳の誕生日にわが家においで頂いた梅本さん一家と加奈子と淳。梅本さんは、大きな家の一角を占拠していたが、広くて大きな石を配した庭はなかなかのものだった。青大将も棲んでいると云うことだったが。後に隣に同じ東大化学教室から越してきた松井さんが住むようになり長男の潔君と良く遊ぶ所となった。

梅本さんは何でも事細かに記憶していて、一度話出したら止まらなくなる程の情報屋さんだった。その梅本さんから倉吉にもスーパーマーケットみたいな‘主婦の店’があると教えられた。三朝なら‘新藤食品’が有名だとのことだった。まだ‘タイヨー’も‘ホテイ堂’もできる以前のことである。日常の買い物はバス道路に沿って二軒八百屋さんがあり雑貨屋も兼ねている。 例えば塩や煙草、酒は宮本さんが独占、病院前の山本さんは薄利多売を売り物にして頑張っている。

例えば塩や煙草、酒は宮本さんが独占、病院前の山本さんは薄利多売を売り物にして頑張っている。 魚は藤井さんと云うおじさんが毎日市場から仕入れて自転車で売りにきてくれるから便利だと教えてくれた。さらに取れたての野菜は福田のじいさんや中村のおばさんがリヤカーを引っぱって売りに来るし、何か欲しいものがあれば頼んで持って来て貰えばよいと教えられた。

魚は藤井さんと云うおじさんが毎日市場から仕入れて自転車で売りにきてくれるから便利だと教えてくれた。さらに取れたての野菜は福田のじいさんや中村のおばさんがリヤカーを引っぱって売りに来るし、何か欲しいものがあれば頼んで持って来て貰えばよいと教えられた。

子供三人を見ながら家事をするには、まだ

4ヶ月の健を寝かしつけたり、一人遊びできる場所を確保しなければならないので、家具屋に行ってベビーベッドを買うのが先決だった。“私が連れて行ってあげましょう。”と梅本夫人が云ってくれて次の日早速倉吉に出かけた。バスに乗って三朝川沿いの大瀬ぼうきの崖っぷちを回ると後はなだらかな下りである。大瀬部落を通りすぎた所で道は大きく右に回りながら竹田川と合流して天神川になった川沿いの道になる。薮を過ぎて右手前方が開けた辺りにちょっと危なげな橋が川に架けられていて、そこでバスは左に折れて橋を渡るのだ。橋も道路も舗装してない道でバスは右に左に大きく揺れながら走る。まさに‘田舎のバスはオンボロ車、朝から夜までガタゴト走る’である。ボンネットが前にある旧式のバスだった。堺町のバスターミナルで下車して裏通りの元繁華街を歩いた。この通りに面した商店は間口が広くて年輪の重さを感じさせられる所が多い。気軽に入れない雰囲気の呉服屋、しもたや風の醤油屋、うなぎの寝床みたいに奥行きの深い文房具屋など様々である。

40年程昔の事なので記憶も定かではないが、この通りに本内家具店という店があった。主人は本を木と間違えてキウチと思っていたそうだが実はモトウチなのである。ここで大きくもなく小さくもないベッドを6000円で買った。高さを二段に切り替えられて便利だと思った。三朝での次の仕事は挨拶回りだった。

“医者の先生方には今後世話になるだろうから、必ず回った方がいいですよ。”と梅本さんに云われた。とりあえず官舎住まいの先生方の所を挨拶して回った。みんな赤い艶のある上薬をかけた石州瓦ぶきの大きな家で、特に杉山所長官舎は二階建ての大邸宅なのには驚いた。内科の助教授だった北山さん一家はまだ三宿所の棟続きに住んでおられたが、理くんと真くんと云う坊やが格好の遊び相手になってくれそうだった。洗面所に玩具が沢山置いてあった。

子育て奮闘記

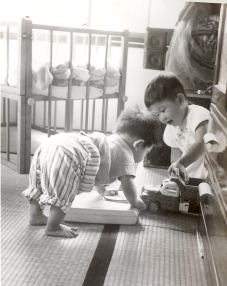

とはいえ、子供達には住みかの周りを探索するのが第一のあそびだったし、私も忙しくて子供を連れ出す時間がなかった。庭にスイミングプールを出してやると私の監視下で遊ばせられたから、よくこの手を使った。その他、加奈子は本を読むのが好きで、淳はアメリカから持ち帰ったティンカートイで飛行機やヘリコプターらしき物を作るのが好きだった。

二人で健をあやしたり、ぬいぐるみでお話しを作ったりしてよく遊んだ。このようにして三朝住まいは始まった。家から研究所までは徒歩

5分位で大変近かったので、食事は朝、昼、晩きちんと家で家族揃って食べた。これは子育て中の私には結構重圧だった。子供三人連れて買い物に出るのは、自動車通りでもあり邪魔にもなるので、大体健が寝たのを見計らって加奈子によく言い聞かせて大急ぎで宮本まで走ったものだ。

或とき家に近づくにつれてただならぬ泣き声が聞こえて来て、驚いて家に飛び込むと、加奈子が泣きじゃくりながら走ってきて、“健ちゃんが、健ちゃんが、、”と指差した。見ると何とベッドの柵の間から体を落として首吊り寸前の様子で健が泣きわめいていた。両手がまだベッドの中にあったので助かった。

この事件以来買い物に行く時は健をおんぶして下二人を連れて行くことにしたけれど、家の中での次の事件は全くショックだった。家事に追われて気付かないうちに健は掴まり立ちできるようになっていて、まだ大丈夫と思っていた柵を乗り越えて下に落ち、運悪く鏡台の角に頭をぶっつけて血だらけになる怪我をしてしまった。慌てて血止めに頭を抑えて、健を抱えて病院へ走った。上二人は記憶にないが、電話も無かったので多分家に残して行ったものと思う。怪我は骨が見える程深かったが、骨に異状は無くて、三針縫ってもらった。

“大変だったなあ、坊や。何時でも診てあげるからまた何かあったらいらっしゃい。”と気さくな言葉をかけてくれたのは仲原先生で、その後何度この先生のお世話になったか分からない。

この頃何が一番大変だったかと考えてみると、やはりおむつの洗濯だったろう。電機洗濯機はあったが、当時は小型で又しぼりは手回しであった。狭い家でおくところが無く、玄関においた。夏の間は洗濯物干竿いっぱいに干してなんとかしのいだが、長雨が続いたり、寒くなって来るとアイロンだけでは間に合わなくなってきて本当に困った。

おむつは加奈子が東京に残していった物と、淳がカナダで使っていたものなど沢山あったけれどそれでも追い付かなくなって、慌てて主人の浴衣をほどいて作った。主人が見かねて研究所の自分の部屋におむつを干して、夜遅くまで仕事をしている間に乾かしてくれるようになった。事務の稲垣さんが見つけて‘おしめ先生’と言いふらした。

健は東京から来た当時から湿疹が目立つようになっていたが、温泉に入れば治るだろうと思っていたところ返って酷くなり髪の毛の中にも拡がってどうしようもなくなっていた。

仲原先生が副腎皮質ホルモン剤入の軟膏を出してくれたので精出してつけていたが一向に効き目がなかった。

東京から来ていた松井さんが“お世辞にも可愛いとは云えない。”と云った程だ。夜になるとかきむしるので、寝入るまで主人や私が添い寝をし、手を抑えていて、頭や体を撫でてやっていた。

とにかく一人で三人分の手間がかかったから、淳や加奈子が当時どうだったかは思い出せない。二人ともおとなしく遊んで病気もしなかったので助かった。

だいぶ寒くなってきた頃、健が風邪を引いて熱を出しどうも息づかいが妙なので北山先生に相談したところ“肺炎をおこしているかもしれないから、すぐ倉吉の小児科へ連れて行きなさい。”と云われた。

折り悪しく主人は東京へ出張中だった。

厚かましいとは思ったが加奈子と淳を梅本夫人に頼んで、倉吉の大石小児科に連れて行った。

“今夜が山です。”と云われた時は本当に驚いた。子供の病気は急変するから用心しなくてはいけないと再認識させられた。主人には“ケンキトク、スグカエレ”と電報を打った。主人は仕事途中で帰って来たが、翌日にはもう元気になっていたので、“本当に危篤だったのか?”と疑った。抗生物質を二種類使っているようだったが一晩中心配だったのは事実である。この後健はよく風邪のような症状でせき込む様になった。

3章へ 定子のページへ戻る