愛犬ネス到来

三朝は雪国である。最初の冬は特に沢山降り積もって、わが家(写真中央)も厚い雪でおおわれた。庭の雪も縁側を越える高さにまでなった。これに屋根から落ちて来た雪を合わせ庭に大きな雪山ができた。

子供達は大喜びだった。

雪が降ると一面純白の景色となり特に傍らの水道山裾に生えている孟宗竹が雪の重みでしなる様は一幅の絵画を思わせる。雪景色に誘われて毎年主人の両親が尋ねて来る様になったのもむべなるかなである。

何時からか忘れたがこの頃わが家には小犬がやってきて住み着いていた。事務の稲垣さんが持ってきたのを主人が貰ってきたのだ。小さな箱に入れられて縫いぐるみのようなふわふわの産毛がとても可愛かったので皆で飼ってみたいと思ってしまった。

茶色の雑犬で名前は‘アンタッチャブル’の主人公ロバート・ネスが格好いいので‘ネス’とつけた。実はすごく小心で人が来ると直ぐ吠えるし、危険を察知すると歯をむきだす犬だった。この小犬がちょっとの間にみるみる大きくなって雪が降る頃は子供達の格好の遊び仲間になっていた。

真新しい官舎

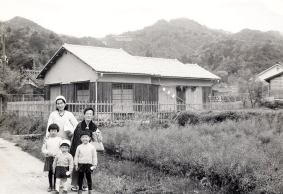

翌年、私達は今まで住んでいた官舎の裏手に新たに建てられた官舎に引っ越した。元は桑畑で、ずっと以前は三朝川の本流が流れていた所らしい。

土地の人によれば、山田茶屋、三朝小学校、国立温泉病院、温泉研究所の在るところは皆かつての川筋であったそうだ。

庭が広くて殺伐としていたので掘り起こして花でも植えようと思ったのだが、どこを掘っても石ころがごろごろ出てきてお手上げだった。それでも頑張って大きな石は掘り出して垣根に沿って並べた。垣根にはタチバナモドキがぐるっと植えられていて、“良く刈込んで行くといい垣根になりますよ。”と云われたのでせっせと水をかけて世話をした。

最初一本だったのが次々と枝を出して拡がって行ったが、結局何処をせん定すればよいか分からず、野放図に成長させてしまった。

家は南側が広く日当りは良好で洗濯物を干すのには恵まれていた。ある日、その南側下隣の田んぼにお百姓さんが真っ白い薬剤を撒き散らしていたのに気付き、慌てて洗濯物を取り込み雨戸を閉めてたてこもった。後で聞いたらマラソン粉剤という殺虫剤だったそうだ。この畑は近くに住む新さんのもので、春には菜の花が辺りを黄色に染めて、夏は稲の緑が風にそよぎ、秋には色づき始めた稲穂の上を赤トンボが群れ飛んで、ほっとする風景をもたらしてくれたが、その後暫くして先ず奥さんが原因不明の失明をして、ついで新さん自身も肝臓を悪くして亡くなった。その頃まだ小さかった姉弟の二人は正常に成長されたのは幸いだったと思う。天気の良い日に一家で畑に来て、赤ちゃんを篭に入れて路肩に置き、三つ位の女の子はその辺を走り回り、夫婦は畑仕事をしていた和やかな風景が思い出される。

家の東側は豚小屋に隣接してかなり広い空き地があった。わが家の柵内には草はなかったけれど、その空き地からカナムグラという刺を多く持ったたちの悪いつる草が延びてきて、手袋をして鎌で刈り取るのは一仕事だった。刈っても刈っても際限なく延びてくるので事務の人に頼んだら、除草剤をさーっとかけて枯らしてしまった。好ましいやり方ではなかったが仕方ないと思った。

この一角は何故か石ころが無くて、土地が肥えていた。

ダリアやグラジオラスの球根を植えてみたら見事に成長したので嬉しかった。その後、びわや柿の種を子供達とまいてみたらどれもちゃんと芽を出したので庭のあちこちに移植した。猿かに合戦の話を地で行ったまでだが。

この官舎は不等辺四角形の妙な庭の中に建っていたが、総面積は

100坪あったそうで大いに感謝すべきものだった。子供は広い庭でブルドーザーやトラクターを動かして遊んだ。淳二才の誕生日に主人が買って来た赤いトレーラーも石ころを運んで遊ぶのに役立っていた。冬は雪がつもると庭スキーを楽しんだ。家そのものは安普請で屋根はスレート、便所は当時としては当り前の落とし便所で(御丁寧に男用の便器まで付いていたが)、お風呂場はあったがセメントで固めてあるだけ、勿論冷暖房設備があるわけは無く、熱い湯も出ない。温泉があるから風呂は不要と思ったが、せっかく持って来たのだからということになり持参した風呂桶を据え付け、ガス管を取り付けて貰った。

角田さんという研究所の大工さんが色々助けてくれて、プロパンガスのボンベを備え付ける小屋とか犬小屋も作ってくれた。

部屋数は八帖間、六帖間、四畳半二つ、それに長い廊下と台所の板の間だけだったが、我々には十分広く満足だった。淳は押入の下に玩具を並べて基地とし、飛行機の発着を楽しんだ。ダンボールの箱に納まってティンカートイで航空機を作る作業は相変わらずで、というよりますます上達して加奈子も健も淳に作って貰って遊んでいた。

問題は豚小屋からやってくる蝿や蚊をどう防ぐかだった。網戸をつければ良いけれど予算が足りないので全ての窓枠に網を打ち付けてしまうことになった。それでもまだ何処かから進入してくる。その進入経路を発見した時はぞっとした。なんと便所の排気口からだった。

行く人来る人

この当時温泉研究所では人の移動が多かった。松井夫妻が東京から潔君と生まれてまもない知子ちゃんを連れて来て梅本さんの隣に落ち着いたと思ったら佐藤夫妻が生まれて間もないエミリ(恵美理)ちゃんを連れてアメリカへ帰って行かれた。

佐藤さんは記念に電蓄とLP版レコードを

3枚残して行ってくれた。クリスマス・ソングとポピュラー・クラシックとミュージカルの南太平洋だった。この電蓄は暫く私のなぐさみとなったし、クリスマスを盛り上げてもくれた。佐藤さんには20年余後にハワイで偶然出合ったが、あのときの奥さんとは4人も子供をなしながら離婚して、別のアメリカ女性と結婚していると聞いてやるもんだと思った。キラウエア火山のハレマウマウ火口近くにあるボルケノ・ハウスでご馳走になったのも忘れられない。杉山所長夫人が息子さんを伴って東京へ戻られたのもこの頃であった。童話の本を沢山玄関に並べて、“どれでもお好きなのを持って行って頂戴。”と言われるので数冊頂いてきた。

アンデルセン童話、グリムどうわ、ハウフどうわ、ぐるぐるばなし、日本のみんわ、さいゆうき等、著者や監修者を見ると高橋健二、浜田広介、安倍能成、志賀直哉、中谷宇吉郎、上沢謙二などびっくりする程の人達が書いている。私はこれらの本を毎晩子供達に読んで聞かせた。加奈子はぐるぐるばなしが好きで、何度も同じ話を聞きたがった。淳が好きだったのはグリムどうわの魔法使いが出てきて野を越え山を越えて何処までも少年を追いかけてくる話で何度も聞きたがった。読んでいる私は半ば飽きてしまうのだが、子供は繰り返すうちに‘次はこうなるだろう’と予想してその先が見えてきて期待と興奮に酔うらしい。

そして再認識する喜びとか満足感を味わうようだ。孫がビデオの同じ場面を何度でも見て興奮しているけれどそれと同じだろう。

加奈子は本を読むのもすきだったけれど、これを淳や健に話して聞かせるのも好きだった。更に勝手にお話しを作って聞かせたりしていた。何かの機会に倉吉の玩具屋から子猫のぬいぐるみを三つ買ってきて三人に渡してやったら、それを持って延々とお話しに興じているので感心した。さすがに健はまだ仲間に入りそびれていて、‘ままこちゃん’と‘くろ’の会話の聞き手で我慢させられていたけれど。

1963

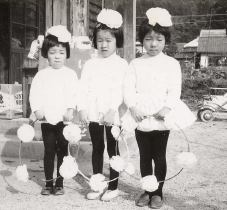

年4月から加奈子は近くの保育園に通うようになり友達も増えた。

一番の仲良しは毎日通園を共にした池田美砂恵ちゃんだと思う。(写真左からみさえちゃん、加奈子、ひとみちゃん)美砂恵ちゃんのお母さんは病院前で玩具や駄菓子などの店を出していて、家は毎日ここからパンを買うことにしていた。子供達にとってもここで何か興味のあるものを買うのは楽しみだったようだ。お父さんは日の丸バスの運転手さんで、時々長距離の観光バスも運転しておられたが、盆栽を作るのが上手で、私は店に入れ替わり立ち替わり出される鉢を観るのが楽しみだった。ここから切り落としたサツキの小枝を貰って挿し木にして成長を楽しんだりした。

目次へ戻る 4章へ 定子のページへ戻る