11 げに縁は異なもの(7)

秋はあわただしく過ぎて正月を迎えた。

私達は久しぶりに橋渡しをしてくれた友達に会うことにした。家が遠くなって以来、会うチャンスがなく、また何となく敷居が高くて行きそびれていたが、事後報告をしなければいけないと思い、決心した。

和服姿の彼女はまた一段と女らしく成長して見えた。

「あんたがしっかりしていないから均さんを取られちゃったじゃないの、って母に言われたのよ。」と彼女はいたずらっぽく笑って言った。

その頃彼女の家は立派に新築されて、落ち着いた生活に戻っていた。

座敷に通され、おせち料理をご馳走になりながら世間話をしていたら、

「君のお父さんには参ったよ。いきなりひっぱたかれて危うく眼鏡を割る所だった。『おまっちゃー俺の息子の勉学を邪魔する気か!』と一喝してさ。」と彼女のお父さんに言われ、どうしたらよいのか分らないほど混乱した。しかし別れ際に、

「君達、結婚する時は、一升瓶をさげて挨拶に来いよ。俺の絵を一枚やるからな。」といわれほっとしたがやはり行きにくくてそれっきりになってしまった。彼女のお父さんは日展に毎年入選している程の画家だった。

大学四回生になると卒業論文を作成する為の作業でいそがしくなった。すでに三回生の終わりごろからどの先生に着くかを決めて、それなりの心積もりをしなければならない。私を入れて四人が津田先生につき、生態の研究に従事することになった。自分ではテーマを考えつかなかったし、先生の方針に沿っていく方が楽だったので、すでに用意されたサンプルを使って、ある地域の食物連鎖を調べることになった。

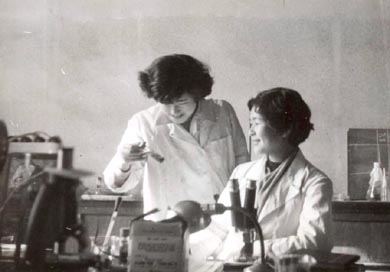

主として水生昆虫のトビケラの一種(名前は正確に記憶していない)が頻繁に出現してきたことだけを覚えている。毎日双眼顕微鏡の下でスパチュラと先が細く尖ったピンセットを使っての作業が続いた。本当を言うと、私には先の見えないこのような根気のいる作業は苦手であったが、友達三人との会話が楽しみで何とか乗り切る事ができたように思う。

教育実習もほとんどの人が隣接する付属高校でこの頃に実施した。私は日本育英会から多額の援助を受けていて、返済無用にする為には基礎教育職に八年間就かなければならなかった。母子家庭ということもあって授業料無料、奨学金も普通より多い特別奨学生だったのである。

一方私達の将来は二進も三進も行かない状態で、彼は何とか両親を説得しようと努力しているようだったが、法律を持ち出して意見を書き送ったのがかえって父親の気持ちを逆撫でしたようで埒があかなかった。彼は何としても親の了解を得た上で事を進めるべきだと考えていたので、父親の幼馴染で親友の桜田與市氏に説得を依頼することにした。当時は缶詰工場全盛時代で、桜田氏も清水市にあったひとつの缶詰会社の社長だった。後に黄綬褒章を受けた実業家でもある。

桜田さんには母と美濃輪通りを歩いていた時偶然であった事があった。

「やあ、なかなかいい娘さんじゃあないか。体も丈夫そうだし。」

その後どのような話し合いがされたか私は知らないが、結果として了解が得られたようである。いつだったか忘れたけれど、彼の家へ来てくれと言われ、父親の前に正座させられて言われた。

「おら、ずっと反対してきたけれど、均もおらに似て強情で、言い出したら聞かない奴だから、お前たちのことを許すことにした。まあ、仲良くやってくれ。」

お父さんとしては大義名分を貫かなければ事が収まらなかったのだと思う。

その後母も呼ばれて事の次第を言い渡されたようだ。

「お母さんから、『近くに静岡大学法学部に行っていらっしゃるいいお嬢さんがいたのですけれど。』といわれたよ。」と報告された。母に言わせると、私の家系は両親共に良い血統で今は惨めな生活をしているけれど、決して引け目を感ずることは無いそうで、私も内心はそれを自負していたので、言葉にこそ出さなかったが唇をかみ締める思いであった。

12 卒業そして結婚

夏休みはいつもより短期だったが、私は料理学校に通って、調理法を教えてもらった。桜橋の近くに川口料理学校と言う格好の場所があり、先生に頼んで短期集中的に色々なメニューを習得した。いつも新聞の‘今日のおかず’欄をメモしてとっていたし、食物科の人から聞いて‘栄養と料理’の雑誌も取っていた。そんなこんなで私は大分料理上手になったつもりだった。勿論当時のお粗末な食料状態で習得できる範囲は限られていた。幸いだったのは関西の味を若干ながら味わえたことだと思う。

10月下旬、また学会の帰りに彼が奈良に寄ってくれた。

丁度鹿の角切りをしていたので見物した。会津八一は‘角刈ると鹿追う人は大寺のむね吹きやぶる風にかも似る’と詠んでいるが、鹿も屈強の男達も必死の追いかけっこをして鹿を横倒しにする様は、カウボーイが投げ縄で野生の馬を捕らえる様にも似て勇壮の一語に尽きる。この年は白い冠のような毛を頭に載せた若い鹿がいて人目を引いていた。

春日奥山めぐりは地獄谷近くまでバスで行き、そこから歩いた。首切り地蔵は首に当たる所がスパッと横に割れていて、伝承では荒木又衛門が試し切りをしたのだと言うことだった。

「荒木又衛門ほどの剣豪が刀で石を切るもんか。」と彼は言った。そう言われてみると尤もだと思われたが、最近柳生の里にもっと大きな石が大きく割れている映像を見て、やっぱり本当だろうと思うようになった。この辺りは柳生街道に一番接近していて、穴仏、地獄谷石窟仏、朝日観音、夕日観音など古の人々が足しげく通った所だった。

正月休みだったか彼のお母さんが形式的な結納を届けてくださり、結婚に向けて心を引き締める段階になった。

「おさんどんをしてもらうことになるけれど、それでもいいか?」と言われた。どうなるか分らなかったが、まあなんとかなるだろう。それ以上は神のみぞ知るというのが私の本音だった。

東京に就職するためには、東京都教職員採用テストを受けなければならなかった。御茶ノ水の中央大学だったと思うが、ずらーっと並んだ列に怖気づいたのを覚えている。奈良女子大学の先輩に千葉出身の野尻さんと言う人がいて、お父さんが千葉県の教育長をしておられた。困った時の神頼みと言うか、とにかく頼んでみようかと決心して、市川の野尻さん宅の門を叩いた。とても親切な方で私を親戚の者として東京都の教育課に紹介してくれた。また仲のよい練馬区の教育長にも紹介してくれてありがたかった。

一方彼も私の就職先を先輩の吉野助教授に頼んでくれて、吉野さんは白井教授に声を掛けてくれ、結果として教授のコネで東洋大学の増子氏が文京学園に紹介してくれたのである。理事長兼校長の島田依史子女史が会ってくださるとのことで、ある日文京学園を訪れたのだが、何時間たっても校長は現れず、もう止めて帰ろうかと思っていた頃やっとお出ましになった。

条件は二年間はやめないことだった。

契約して暫らくした頃、教育庁から教員採用通知書が送られてきた。Aランクで合格して、希望校を連絡せよと書かれていた。とても残念に思ったが、約束を破棄するのは私の信念にもとるものだった。

昭和31年3月24日、私は無事卒業証書を頂き奈良を後にした。三日後の27日、酒井家で桜田さんを仲人として形だけの盃をかわした。

「定子の相手はよほどの馬鹿か,よほど偉い人でなければ勤まらない。」と母が言っていたが、ここまで来たらやるしかないと私は思った。

3月28日、赤門脇の学士会館で、南先生はじめ化学教室の人々、私の友達や知人をお招きしてささやかな披露宴を開いた。貸衣装のウエディング・ドレスに包まれた私は幸せに舞い上がっていて、先のことなど知る由もなかったのである。

新居は文京区坂下町63番地、三和荘二階の六畳一間きりの部屋だった。小さな台所が付いていたが、洗面所と便所は共同で、当然洗濯もここを利用するしかなかった。

お風呂は谷中の銭湯に行った。南こうせつの‘神田川’を聞くたびに私は当時のことを思い出す。それでも前もって作っておいたチューリップのカーテンを窓にかけて夢み心地の生活が始まった。部屋にはすでに彼の大きな机と椅子、本立て三つが陣取っていた上に、私が買って貰った大きな洋服ダンス、机と椅子、茶箪笥、ミシンなどが入って、やっと布団を敷くスペースが残ったほどの狭さだった。台所には小さなシンクとガスコンロが一つ、一点に立てばなんでもできた。本当にままごとのような生活だった。

3

当時スイスへ行っていた本田助教授から「ワイフは空気のようなもので、気がつかないが無ければ困る存在だ。」というメッセージが届いた。つまり自己主張はせず、彼に従って行けばいいのかなあと私は考えた。アナトール・フランスの言葉に「人は自分で神を作り出しそれに隷属する。」とあるが、私はその時、従うべき相手は彼と決めたのだった。わがままな私だから多少の不安はあったけれど。

彼は‘完全なる結婚’という本を買ってきて毎晩それを研究することから始めた。

次に毎晩事もあろうに量子力学の講義をして聞かせられた。ただ、これはあまり長続きしなかった。私にとって結婚と就職の同時スタートだったので、しっちゃかめっちゃかだったのである。忍ばず通りを走っていた都電に乗って上富士前まで通う日が続いた。彼は同じルートの都電で東大に通っていた。運良く4月16日付けで化学教室の助手にしてもらい一万六千円の初任給を頂くことになった。私の初任給は一万円だった。家賃は四千九百円、贅沢をしなければ十分暮らせたのだが、何故かいつもぎりぎりだった。

私達は数年前、谷中の幽霊寺を見に行ったついでに谷中商店街へまわり、

「えーいらっしゃい、いらっしゃい。」の掛け声勇ましい八百屋さん、魚屋さん、臭いに釣られてついついコロッケを買ってしまった肉屋さんなどが残っているかを確かめた後、薬屋さんの前の路地を左に曲がって三和荘が残っているかどうかを見に行った。そこには第二三和荘と書いた建物が取り壊しを待つかのようにひっそりと立っていた。私達が住んでいた三和荘とは違うかもしれないが、コンクリートの壁の色や、入り口の様子などそっくりでとても懐かしかった。忍ばず通りに面した大家さんの文京氷業は坂田さんと言ったが、廃業したのか、ガラス戸を閉めて、白いカーテンを下ろしていた。そこには都電も無く、駒込坂下町の名称も無く、馴染みの郵便局もなく鈍角にカーブした道だけが千駄木三丁目の名称と共に残されていた。

目次へ戻る 前頁へ 定子のページへ戻る