10 それから(6)

大学の方は、三年ともなると殆どが専門科目で忙しい日々となった。解剖学で一番驚かせられたのはホルマリン漬けの子牛の解体だった。医学部に行くと人体解剖をしなければならないのでそれよりはましだと思うが、強烈な臭いにはほとほと参った。カエルの解剖もトノサマガエルのような小さいのならクロロホルムを鼻先に当てただけでも眠ってくれるが、大きなガマガエルをおとなしくさせるのには両脚を雑巾でつかんで頭部を思い切り机に叩きつけるしかない。後にこれを生徒の前でやって見せたら「残酷な先生」とひんしゅくを買った。

モリアオガエルの卵を発生の段階でちょうど外胚葉が神経板と表皮域とに分離した頃のものを固定液に漬けて、後にパラフィンに埋めて固めてからミクロトームで薄い切片にして観察する実験もした。

とは言ってもちょうどその頃学会で京都に現れた彼のお相手をせねばならず、大いに気がとがめたが大半を相棒の平野さんに託して、私は京都まで出向いたのだった。

再び夏休みが来た。アメリカの学生はこの間に学費を稼いで大学に行くようだが、私も休みには何らかのアルバイトをしたものだ。一年目は母が勤めていた東洋製罐という製缶工場でオートマテックに缶が作られていく過程に異常が生じないかどうかを見張っている単純作業だった。初めて手にしたお給料にはやっぱり感激した。二年目には会社の事務を手伝った。大阪東急デパートのレジスターをしたこともあった。三年目には校医先生のご好意で小学四年生の坊ちゃんを机に向かわせる役目、つまり家庭教師を務めていたので他のアルバイトの記憶が無い。可愛いくておとなしい坊やのお相手はおやつ付きというありがたいものだったので、楽しいことこの上なかった。今はお父さんのあとをついで立派な外科医になっているらしい。

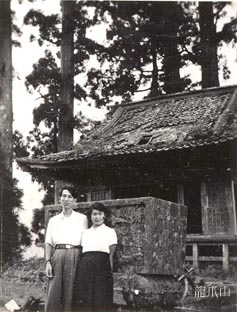

この夏彼と私は静岡市の北に位置する竜爪山に登ってみることにした。彼自身は一度登ったと言っていたが、私は初めてだった。

バスで登山口まで行き、延々と歩いた。それほど湿っぽい山道ではなかったが、ヤマビルが覆い被さった木の枝から落ちてきて、知らない間に体に張り付いて血を吸われギョッとした。ヒルは吸い付く時血液を凝固させない物質を出すので、取り除いても暫らく血がとまらない。どの位歩いただろうか、もう足が進まないと思い出した頃、神社が壊れたような所に出た。

「あともう少しで頂上だよ。ここで一服しようか。」

倒木に腰をおろして、持ってきた梨を剥いて食べた。

「もうここでいいことにしましょうよ。」

「そうだね。帰ろうか。」

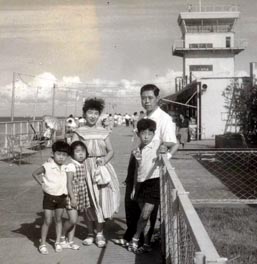

八月三日から五日まで清水市では港祭りが盛大に開催され、花火が豪勢に打ち上げられる。戦後の輸出産業を支えたのが清水市の缶詰工場で製造されたマグロの油漬や、ミカンの缶詰だった。その為大型貨物船も接岸できるように港も整備されて立派になった。祭り当日は港に停泊している船が一斉に点灯して美しかった。

その祭りの花火を巴川にかかる万世橋の上で見ていたとき、

「もっとよく見せてあげよう。」と言って彼は私を抱き上げた。突然でとても驚いたが、何か熱いものを感じた。それまでは言うなれば友達プラス・アルファだったのが若干の現実味を帯びてきた感じと言えようか。

それから何回か海へ行ったり静岡へ行ったりして夏休みが終わった。

奈良へ戻ると間もなく母から清水市営アパートが当たったから引っ越すと言ってきた。申し込むとほとんど直ぐに「当選しました。」の通知を受け取ったと喜んでいた。隣には戦災孤児の兄妹が越してきたと言うから、よほど困っていた人を優先したのかも知れない。山岡鉄舟が再興した鉄舟寺の近くで、彼の家にも近かった。

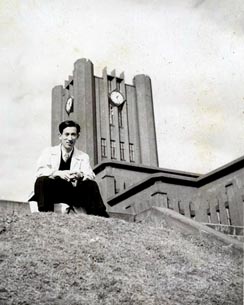

私は秋の試験休みに新しい住居を見るために清水に帰ることにした。それと同時に私の気持ちは東京に飛んでいてどうにもならない引力に吸い寄せられるように東京に向かう列車に乗っていた。どこでどのようにして落ち合ったのか忘れたが、化学教室の彼の部屋を初めて見せてくれた。私が贈った小さな額が飾ってあった。一年先輩の佐佐木さんと同室で、

「僕が鼻歌を歌って実験していると、うるさいと言って叱られるんだ。」と言っていた。佐佐木さんはさすがに元侯爵の御曹司で品格、風貌共に庶民とはかけ離れて見えた。それはともかく、化学教室のひんやりとした空気の中にあるなんともいえない臭いは雑多な薬品とかびが混然とただよっているのか、とても長くは居たくない思いがした。

彼は下宿にも連れて行ってくれた。思うにどこかへ行くより下宿へ行くのが一番安上がりだったし、ゆっくり話もできたのだ。かつて大学へ入って以来住んでいた市川市中山の下宿を引き払って、ちょうどこの頃に杉並区下高井戸に移ったばかりだった。周りにまだ田畑の残る田園地帯だった。

「同級の佐野と高草が同じ下宿にいて誘ってくれたのだ。」と言っていた。

元はよい暮らしをしていたのだろうが、何らかの理由で未亡人となった奥さんが、二食付きの下宿家を始めることになったようだ。

彼の部屋は応接間として使われていたらしい部屋で、ベッドにもなるソファがあった。先ず目に入ったのは膨大な蔵書と雑誌の棚で、さすがに東大生は違うなと思い知らされた。しかしよく見ると本棚には‘スターリン’とか、‘資本論’、‘トロツキー’などの本もあり、入り口の辺りには‘赤旗’という新聞が放り出すように積んであったのだ。彼は旧制高校時代多くの学生がそうであったように学生運動にのめりこんで、大学に於いては東大学生連盟の副委員長だったと言っていた。ちなみに委員長は当時物理科の不破哲三氏が勤めていたそうだ。メーデーの日には代々木公園に行きデモ行進をしていきまいていた。一方壁にマチスのデッサンが飾ってあり、美術への関心もかなりある人だと思えた。また小さなガスストーブにはコッペパンが一つ乗っていた。お金が不足してくるとコッペパンに真っ赤などぎつい色のジャムを塗って食べるのだ。

出窓に十姉妹の鳥かごが置いてあり、粟の殻がいたるところに散乱していた。

「この小鳥は毎日世話されるのですか?小鳥がよほど好きなんですね。この前も手乗り文鳥を持って来ておられたようだったけれど。」

「あれは一晩廊下に置いておいたら死んでしまったよ。」

「あんな小さな箱に入れっぱなしでは無理だったのよ。」

「そうなんだな。十姉妹は相性がよければいくらでも卵を産んで子育てするから面白いよ。僕たちも五人ぐらい子供ができるといいな。」

これはもしかしたら婉曲なプロポーズだろうかと思った。しかしその頃の私達は結婚するとはいかなるものかを具体的には何も知らなかった。

目次へ戻る 次ページへ 定子のページへ戻る