6

遠くて近きは(4)奈良に戻って間もなく彼からハインリッヒ・ハイネの詩集が届いた。若い頃のハイネ自身が編集した‘歌の本’という詩集で、井上正蔵の訳詩による心地よい韻律と美しい挿絵が私の心を捉えた。下巻の‘帰郷’には歌曲‘ローレライ’の詩があった。「なじかは知らねど心わびて、」で始まる近藤朔風の訳詩とは違って、「悲しみに胸ふたぐ ゆえこそは知らねども ただそぞろ浮かびくる 古き世のものがたり」といった訳詩になっていた。

詩集に添えた手紙には「本棚にぽっかり空いた隙間のように僕の心にもぽっかりと隙間ができたみたいだ。」と書いてあった。

私は東京で大変散財させてしまったので、お礼に手編みヴェストを贈る事にした。英国製のビーハイブの毛糸が良いと聞いていたので、その中の紺色中太を選んだ。それからが大変だった。後期授業と手紙書きと編物の三本立てでがんばらなければならなかった。

一般教養科目は二年までで終らせなければならず、私は高校では学べなかった気象学、経済学、哲学など興味半分に選択していた。それと、教員免許を取るための必修科目として日本国憲法を取っていた。いずれも一朝一夕に習得できるような代物ではなかった。専門科目も増えてミミズの形態観察、ショウジョウバエの唾腺染色体を取り出して染色、観察などした記憶がある。残酷な行為だと思うがショウジョウバエの頭を摘んで引き抜くとひも状の唾腺染色体がでてくる。体の大きさに比して大きく、染色体の数も少ないのでこの種の実験には便利なのだ。ちなみに私達が与えられたキイロショウジョウバエは染色体が四本(2n=8)だった。

津田先生に連れられて鞍馬山の渓流に、水生昆虫の棲息状態を見学に行ったのはこの頃だったか、とにかく足で稼いで習得する学問なので結構楽しかった。川の中に入って石をひっくり返すとトビケラ、カワゲラ、かげろうなどの小さな虫がうろうろしている。それらを総称して水生昆虫というのである。それ以上に、川原にせり出した縁台でひなびた食事を摂ったのが懐かしい。

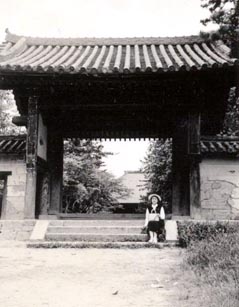

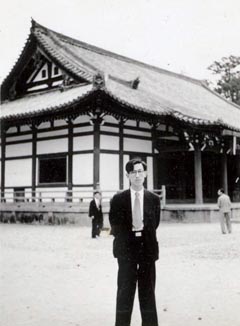

この忙しい時に彼は学会の帰りと言って突如奈良へやって来た。化学教室の人たちと一緒に春日大社に程近い所に宿をとっていた。一緒に斑鳩の法隆寺を訪ねた記憶がある。駅から歩いてちょうど松並木に差し掛かった時、木村健二郎教授の御曹司に出会ったのでよく頭に残っているのだ。

二日目は彼だけ吉田屋にもう一泊して、奈良市内を歩いた。正倉院前の大仏池を見ながら二月堂、三月堂に向かった。

その頃はまだ良弁和尚ゆかりの良弁杉がてっぺんを欠いた姿で立っていたが、今はもう見かけない。鬱蒼と繁る小道を抜けて春日大社に出た。万燈籠と巫女さんのあでやかな姿を見て、長い年月の重みを感じた。それから万葉植物園に入り、古の人の心を探ろうとしたが、移植された環境にそぐわないのか、ただみすぼらしくこれと言う感激も得られなかったのは残念だ。

奈良公園の一角に、馬酔木の枝が交叉してトンネルを作っている小道がある。‘ささやきの小道’と呼ばれていた。私はここへ彼を連れて行ったと思う。

何かささやいてもらいたいと思った訳ではなく、ただこのロマンチックな呼び名の道を二人で歩いてみたいと思っただけだった。馬酔木は鹿が食べないので奈良にはこの木が群生している。なぎも同じように鹿が寄り付かなかったので原生林として残されたと言われている。

「鹿煎餅を買って鹿にやってみませんか?」飛び火野に出て私達は鹿と一時遊んだ。それから新薬師寺を見て、柳生街道の入り口に回ってみた。会津八一が‘まめ柿を あまたもとめて ひとつづつ くひもてゆきし たきさかの道’と詠んだ柳生街道は石ころをおおざっぱに敷き詰めた細い湿っぽい道だった。なだらかな坂道が続き、時間も無かったのでほんの少し歩いて引き返した。

それから暫らくして、寒くならないうちにと思ってせっせと編んだヴェストが仕上がった。少し寸足らずかなあと思ったが編みなおすのも大変だと思いそのまま贈った。

「君が編んだとはとても信じられないくらい良くできていて気に入ったよ。」と手紙が来たので嬉しかった。

5

毛糸のマフラーこの秋、母は私には相談も無く静岡の家を出て、実家の近くに引っ越していた。清水への通勤に時間がかかりすぎるのもさることながら、同居の叔母と養女に入った当初からそりが合わず言い争いが絶えなかった。その為出たり入ったりしてなかなか腰が据わらなかった。叔母は実家の母親の妹、その連れ合いは私の父の兄に当たる。つまり養女に行った先で当時東京の陸軍戸山学校を卒業して馬上の姿がとても格好良かった父にめぐり合ったと言うわけだ。

「あの人は土地や家に縛られるような人ではない。なまじっかそんなものがあると逃げて行ってしまうから、自由な立場にしておかなければならないと思った。」というのが母の意見だった。

冬休み、彼は初めて母と対面することになった。見回しても何もない部屋を彼はどう思ったのか心配だった。隣は母の従姉にあたる大石本家の長女、おかねさんの家だった。「庭続きの国持さんの部屋が空いているようだから世話してあげる。」と言われて引っ越して来たのだが、表から入ると階下で穴倉のなかに入っていくような気がして最悪だった。

「君に似合うだろうと思って買って来たんだけれど、同じ物を小学生の女の子がお母さんに買って貰っていたよ。」

と言って毛糸のカラフルなマフラーを土産に持って来てくれた。色調はルオーで織り方はゴッホみたいな面白いものだった。

「叔母さんが一緒に選んでくれて助かったよ。」

叔母さんは東京に住んでいて、時々‘柿の種’などをもって彼の所に現れ、洗濯の手伝いをしてくれたりの面倒を見てくれていた。

彼は正月休みも一日おき位に訪ねてきて、研究中の質量分析計が打ち出したデータを整理し、定規と計算尺で何かを割り出しては記録していく事に余念が無かった。

「一寸手伝ってくれないか。この一番高い数値を読み取ってくれ。」など言われて何時の間にか手伝わされていたものだ。

「少しは家にじっとしておれ。」とお父さんに叱られたそうだ。

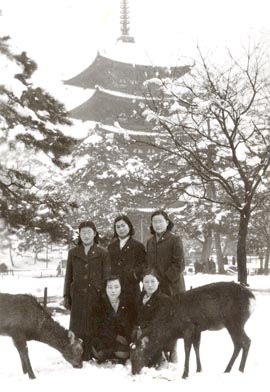

この年、奈良には大雪が降って一段と寒かった。彼に貰ったマフラーが大いに役立った。奈良公園には餌を求めて鹿が彷徨っていた。

目次へ戻る 次ページへ 定子のページへ戻る