3

再会まで(3)昭和二十八年三月、友達ゆかりの彼は旧制東京大学を卒業した。時の総長は矢内原忠雄、卒業式は安田講堂で開催され、彼の誇り高い母上も同席された。

始めは教授に薦められて信越化学に就職するつもりだったが、日本海の暗い海を見てとても耐えられないと思い止めたそうだ。結局彼は奨学金とアルバイトで大学院に進学することになった。

友達と私もまた桜の季節が来て、賎機山を歩いたり、新築された高校の校舎を見に行ったり、すこし進歩して喫茶店でコーヒーを飲んだりして旧交を温めあった。話すことは例によってお互いのその後の成り行きであった。

「上山さん、均さんに興味があるでしょ。あるなら私が手紙を書いてあげる。付き合ってくれるようにさ。」

「話していると楽しい人だけど、なぜそんな事をいうの?」と訝った。

彼女は約束どおり手紙を書いてくれたようだ。だが彼からの答えは「彼女を傷つけないようにお断りして下さい。」というものだった。

「それなら私が手紙を書いてあげましょう。均さんも木石ではないでしょうから。」と友達のお母さんが言い出した。達筆な毛筆で(後に彼の部屋で見つけた)東大化学教室宛にだされた。勿論内容は知らないけれど。

大仏殿の中庭にもじずり(ねじばな)の可憐な花が咲きそろう頃、思いがけなく彼から手紙が来た。

上手とは決して言えない大きな字でレポート用紙二枚位書いてあった。手元に現物が残っていないので全てを思い出せないのは残念だが、二三気になる文があった。

「君は恋に恋しているんじゃあないのか?」

「近くて遠きは男女の仲」

「君の気持ちをフランクに聞かせてくれたまえ。」

え?フランクって誰だ?私は混乱した。単に英語の意味を知らなかった私がお粗末だったのだのだが。それに恋に恋する時代はとっくに通り過ぎているのに、女の子の気持ちを知らない人だと思った。

更に清少納言は確か遠くて近きは男女の仲と言ったはずと反発していた。

手紙の最後に、

「東大寺大仏殿の前に八角灯篭があるが、あの音声菩薩像の写真を送って下さい。僕はあのおおらかな姿が好きだ。」と結んでいた。

私は早速奈良公園の写真屋に向かい、八つ切りの横笛を吹いている音声菩薩の立像写真を買って贈った。この燈籠は東大寺創建当時から残る唯一の天平の賜物であった。

津田先生に連れられて琵琶湖の京都大学臨湖実験所を訪ねたのはちょうどこの頃だった。京都大学の上野先生や根来先生が指導に当たられ、プランクトン・ネットの曳き方、透明度の計り方、採取したプランクトンの観察など教えて頂いた。

津田先生は淡水生物学ではよく知られた学者で、先生がまとめられた水生昆虫の検索書は津田バイブルと呼ばれているそうだ。私は後に津田教授に卒論の指導をして頂いたことを誇らしく思うのである。

モリアオガエルの産卵を春日山の奥へ出かけて見たのもこの頃だったように思う。春日大社の神木として保護されて、天然記念物にも指定されている‘なぎの原生林’を通り抜けた。「葉脈が縦に走っているまき科の品種で、雌雄異株、古いタイプの植物です。」と教えられた。モリアオガエルは池の上に張り出した木の枝に産卵する。卵は白い泡の中で保護されて孵化するまでを過ごすのである。

4心ときめいた夏

夏休みになったある日、友達から連絡が入った。

「明日お昼過ぎに均さんが来るって。だから遊びに来て。」

「本当に来るのかなあ。」

「来る、来る。雨が降っても傘をさしてくる人だから。」

私は何を着て行こうかと迷った。どう見ても格好いい洋服は無かった。思い余った挙句、自分で作ったワンピースをほどいてスカートを作り、白いブラウスと重ねることにした。当日、仕立て直しに手間取って,約束の一時に間に合わず三十分も遅刻してしまった。

「均さんはお堀端で待っているってさ。一人で行っていらっしゃい。」

「気後れしちゃうな。」

「大丈夫よ。頑張って。」

彼は石垣の崩れ落ちた所の水際の大きな石に腰掛けて待っていた。片方の目に眼帯をして不便そうだった。私は意を決して、恐る恐る崩れた石垣を下りて行った。

何日かして、三保の海水浴場に行くことになった。始めは友達と一緒に行くはずだったが、当日になって「一人で行っていらっしゃい。」とすっぽかされ、再び心ならずも約束の時間に遅れてしまった。

私が八幡の家から駿府城内の彼女の家まで歩き、そこから鷹匠町に戻って静岡電鉄の電車で清水相生町まで行って、更に電車を乗りついてやっと港橋にたどり着いた時、業を煮やして帰りかけていた彼とばったり出会う事ができたのは、神様のお助けだったような気がした。二人で三保行きの船着場まで行き、そこで大場さんに出会ったのも救いになった。

大場さんは彼の旧制中学時代の友人で、また私も読書会などの会合でよく出会っていた人だった。

三人でぽんぽん船に乗って三保に渡った。

終戦後、焼け出された私達は数ヶ月三保真崎の缶詰工場跡に仮住まいしていた。ここから清水高等女学校へ私は通っていたのだ。近くの防空壕に仮住まいしていた家族もあった。通学には行きが汽車で、帰りはぽんぽん船だった。波の高い時は、船が木の葉のように揺れて恐ろしかった。しかし、直ぐ目の前の海岸ではアサリがよくとれて、ナミマガシワやサクラガイなどの美しい貝殻もよく打ち上げられていて楽しかった。沖に波消しブロックが置いてあったので、泳ぎに自信が無い私でも安心して泳ぐ事が出来た。

海水浴場の海の家はまさにこの辺りに造られていた。富士見亭と言う所に落ち着いて三人で楽しく過ごした。彼は大きなお結びを五個はらんの葉に包んで持って来ていた。私は八幡の産物だった長十郎梨を持って行った記憶はあるがそのほかの事は覚えていない。とにかくかなりの時間泳いだりこおら干しをしたりして帰った。

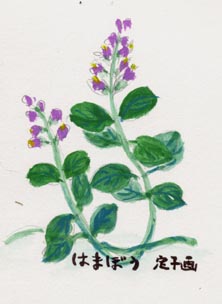

私達は松原の中を通って帰った。かつてそこにはサツマイモが一面に植えられていたが、その時は薄紫の花をつけたハマゴウ(はまぼう)

がはばをきかせて歳月の流れを感じさせた。終戦からすでに八年が経過して、食糧難にあえいでいたのも嘘のように、日本は豊かになりつつあった。三保当時、サツマイモならまだしもサツマイモの茎まで粉にして食べていたのを思い出す。アメリカからの支援物資は飼料用のトウモロコシや油を絞った後の豆かすなどで、それを一生懸命粉に挽いて団子を作って食べた。粉に挽くのは私の役目だった。

別れ際に彼は言った。

「僕は一寸東京に帰って、また戻ってくるから一週間したらまた逢おう。今日と同じ時間に港橋でどうだ?」勿論私に異論は無かった。

それから暫らくたったある日、彼は私を家に招待してくれた。清水市次郎長通りの中ほどに稲荷神社の鳥居が道路に面して立っている。

そこをくぐって七軒ほど先の右手にある社殿の真ん前に彼の実家はあった。南海大地震にも耐え、戦災も免れて艦砲射撃の直撃も受けず、幸運な家族だと思った。お稲荷さんの社殿は直撃で破壊されたそうだからよほど運が良いに違いない。

玄関を入ると、式台の端に二階の治療室に上がる階段があり、彼が案内してくれたのは、待合室に隣接したに四畳半ぐらいの小さな応接間だった。角部屋で稲荷神社側には廊下も着いていて明るい部屋だった。左手の本棚には世界文学全集や日本文学全集などが並んでいた。彼はシャキット糊の効いたシャツとズボンを着ていて前より若々しく見えたが、私は緊張して何も話せないでいた。実はその日身につけていた絹のストッキングが一寸足を太く見せているのが気がかりだったのだ。

「やあ、こんちわ。君は一人っ子だってね。」と言って彼のお父さんが治療の合間に入ってきた。

「体を大切にしないといけないな。」一体何が言いたいのかと私は考えた。

次にお母さんがお茶とお菓子を運んで下さり、世間話をされた後で言われた。「この子は私にとってたった一人の息子なので、人様に差し上げるわけにはいかないんですよ。」私は血が引く思いだったが、

「そうですか。分りました。」と答えた。いざとなると冷静になるのが

B型の特徴で私もその時ころりと気持ちを持ち直していた。私はお菓子の追分羊羹だけはしっかりと頂いて、早々に帰ることにした。

彼は静岡電鉄の清水からの始発駅、相生町まで送ってくれて、

「悪かったね。こんな積りじゃあなかったけれど。」と言い、ラーメンをご馳走してくれた。帰り際に、

「今度は君の家に行きたいな。」と言ったが、

「母がお勤めなので、一寸分りません。」と言葉を濁して別れた。

5 東京へ行く

奈良に帰ると間もなく、彼から手紙が来た。

「この間の君の表情が淋しそうで、ずっと気にかかっている。どうやら僕は君が好きになってしまったみたいだ。」

人間とはおかしなもので、反対されると反作用で思わぬ気持ちの高揚を持つ場合がある。もしかしたら私はそれで救われたのかも知れない。

前期テストの後、十日間ほどの休みがある。その休みを利用して寮の友達と東京へ行く計画をたてた。同じ寮の小川雅子さんの親戚が築地本願寺の近くで文房具店を営んでいたので、そこへ泊めて貰う事にした。

大阪から東京までは急行でも十時間ぐらいはかかり、夜行列車の場合、混雑していたら通路に新聞紙を敷いて寝ていく人が多かった。

私は彼に手紙でこのことを告げ、逢いたいと伝えたところ、折り返しの返事で「日比谷公会堂の

N響コンサートのチケットを手に入れた。また時間のある限り案内してやる。」と言ってきた。寮の友達もコンサートに行きたいと言うので、無理を承知でチケットの追加を依頼した。秋のはじめで風がさわやかな季節だった。二人で最初に行ったのは武蔵野のススキや雑木林に囲まれた津田塾女子大だった。

高校時代の友達の一人がここで学んでいたから、一寸行ってみようと思いたったからだ。直ぐ隣が一橋大学で、新入生を迎えると一橋側の学生が津田側に押し寄せるストームがあるのだそうだ。うらやましいようなときめきを感じたが、今も昔も青春はすばらしいものだ。

日比谷公会堂のコンサートはジャン・マルチノン指揮するドビュッシーの‘牧神の午後への曲’だった。座席はばらばらで心細かったが、初めての日比谷公会堂だったので、緊張と同時に十分楽しめた。聴衆は大層礼儀正しくて、咳をするのもはばからねばならなかった。

翌日は友達の尾道時代の友達二人に案内してもらい、早稲田大学の演劇記念館を見学した。後に友達はこの二人の内の一人と結婚して現在も平和に暮らしているのだから面白い。

午後から彼も加わって、芦花公園に行った。おそらく一時代前の武蔵野はこんな様子だったろうと思われる雑木林の中の住居跡と松の木、その周辺を散策して回った。彼は板チョコを持って来て皆に配っていた。気が利く人だなあと感心した。

次の日だったと思う。憧れの東大構内を案内してくれた。多分正門前で落ち合って、銀杏並木の先に均整の取れた安田講堂を眺めながら歩いた。最初に行ったのは中央図書館だった。彼について石段を上がり、中へ入ろうとすると、

「ちょっと、ちょっと。」と守衛さんに止められた。困っていると彼が直ぐ戻ってきて、学生証を見せて何か言い、屋上まで上がる事ができた。本学関係者以外は立ち入り禁止とでも書いてあったのだろう。気が進まなかったが彼に従って、屋上から大学構内を一望し、記念写真を一枚撮った。

「閲覧室の机には学徒出陣に駆り出された学生が残して行った傷跡が残っているんだよ。」と教えてくれた。

三四郎池は鬱蒼とした茂みの中の低地にひっそりと隠れていた。

「先輩と三角フラスコに金属ナトリウムを入れてコルク栓をして池に投げ込んで、後からそれを目がけて石を投げたのさ。どうなったと思う?」

「残念ながら当たらなかった。」

「それが当たった瞬間に大音響で炸裂して、運悪く総長がそれを見ていて大目玉を食らったよ。」

化学教室は創建当初からの古いレンが造りで関東大震災にも耐えたとか、古色蒼然の風格を感じた。入り口に二本、ヒマラヤスギが立ち、建物の両側に銀杏並木が並んでいた。彼はここの二階の分析化学に席を置いていた。この日は建物には入らず、教室の先にある大食堂で秋刀魚の塩焼きと味噌汁、ご飯をご馳走になった。

その後、坂を下って不忍池に出た。森鴎外の‘雁’の舞台はこういう所だったのかと思いながら手こぎボートに乗り、池の中に漕ぎ出した。

それから池之端より都電に乗って銀座へ行った。当時は中央通りを路面電車が走っていて、三越デパート前にも停車場があった。後に私達が住んだ駒込坂下町にもこの電車で行く事ができた。

銀座通りを歩いて、不二家というケーキ屋さんに入り、ケーキではなくホットケーキをご馳走してもらった。コーヒーを一緒に頼んだかどうか記憶に無い。‘一杯のコーヒーから夢の花咲くこともある’と歌われた時代のことで、コーヒーは嗜好品として意外に高かった。彼はよく「コーヒーを飲む代わりにラーメンを食べなさい。」と戒められたそうだ。

目次へ戻る 次ページへ 定子のページへ戻る