2

古都奈良へ(2)奈良は国鉄奈良駅を下りた時から違った空気を漂わせていた。駅舎の屋根の中央に伸びる九輪と水煙、四隅には風鐸が下がっていて、

いかにも奈良七重七堂伽藍八重桜と詠まれるにふさわしい。

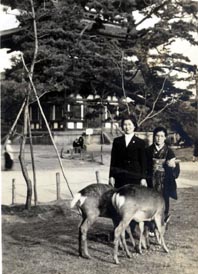

私は母と殆ど一日がかりで再び静岡からやって来た。駅から真直ぐに春日大社の大鳥居に向かう坂道には墨や筆、一刀彫などの老舗が軒を連ねていて、右に猿沢の池、左に興福寺の南円堂、五重塔などが見えて来ると、すっかり異質でまたほっとした空間を味わうことになる。

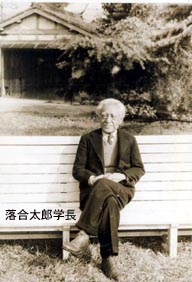

入学式は四月十六日、大正ロマンを感じさせる講堂で、白髪の落合太郎学長の御祝辞を賜わり粛然として襟を正したのを思い出す。

全寮制ではなかったが、男子禁制の寮が五棟並んでいて、私は玄関から長い廊下を歩いた先にあった一の四舎に入ることになった。先輩と同じ部屋に四人で暮らし、規律や作法を学びながら本来の勉学にいそしむのである。新入生が入ってくると先輩たちはてぐすねを引いていたかのようにストーム並の歓迎パーティーを開いてくれる。女高師時代に入学した四回生が威風堂々と可笑しくも楽しい祝辞を読み上げてくれた。

食事は家庭科卒の斎藤先生がメニュー作りをされて、戦後間もない時ではあったが食欲旺盛な寮生を満足させてくれた。

授業も一段と専門的で興味を引くものばかりだった。一般教養科目と専門科目を並列してとり学んだ。動物学の授業は分類学から始まり、原生動物をスケッチするのが第一歩だった。語学は英語とドイツ語、英文学の竹内教授はサマセット・モームの‘雨’を教えながら

「グレハム・グリーンの‘第三の男’の脚本は二流だけれど映画は一流だね。アントン・カラスのチターが光っているよ。」と余談が面白かった。

私が選択した文科系授業の一つ、国文学は横田教授が受け持って現代詩歌を大変興味深く教えてくれた。

‘薄ら明かりにほのぼのと踊るあのこはただ一人

薄ら明かりに涙して消えるあのこもただ一人

薄ら明かりにあかあかと踊るその人その一人‘

などは、思春期の繊細な魂をくすぐるに価するものだった。

音楽も文科系に属していたので、私は迷わずにこれを選択した。幸いシューベルトの歌曲をドイツ語で習うことになり、後年カナダに移り住んだ時、

「お前のワイフは英語も話せないのになぜドイツ語の歌が歌えるのだ?」と言われたそうだが、この時間に一生懸命覚えたからだと思うのである。

自然科学は物理学、一般化学、一般数学の三教科をとった。

物理学の河村教授は採点が甘いそうで、聞くところによると扇風機でテスト用紙を飛ばして遠くに飛んだ人ほど良い点をもらえるのだとか、私は優を貰ったので遠くへ飛んだうちかと思う。

一般化学の五島教授は化学と言うより哲学と言うべきか、化学への対し方を力説された。フランシス・ベーコンの四つの偶像、つまり種族の偶像、洞窟の偶像、市場の偶像、劇場の偶像について説明され、科学者たるもの全てに捕らわれることなく心眼を持てと教えられた。

一般数学は東京教育大学からわざわざ出張して来てくれた秋月教授によるものだったけれど、数学科の岡潔教授の御友人だそうで、テストとなると、

「僕は岡君とコーヒーを飲んで来るから適当に書いておきなさい。」といって出て行かれるのには驚いた。

岡先生については色々な風聞があったが、時々食堂で学生数人らと団欒しているのを見かけた。フランスでノーベル賞に価する賞を受け、のちに文化勲章、勲一等瑞宝章などを受けられたが、いつも飄々として身なりに無頓着だったので受賞に当たって「先生、ネクタイは付けて下さい。」と言われたとかは有名な話である。

大学生活はこのようにしてあっという間に過ぎていった。中でも津田教授や河合先生に連れられて比叡山へバードウォッチングに行った小旅行は忘れられない。

早朝四時に起きて、宿坊の周りで耳をすまし、小鳥の名前を京都大学名誉教授の河村多美二先生に教えて頂いた。比叡山には色々な小鳥が棲息していると言われていた。

夏休みになっって、りんご箱にノートや参考書を詰めてチッキにして帰郷した。しかし帰るとすぐに足が向かうのは例の友達の家だった。

「英文学の授業は面白い?」

「タイプライターでセプテンバー・ソングを打ったんだよ。‘旅愁’と言う映画に流れていた歌、知っているでしょ。」

「ジョン・フォンティーンがとても素敵だったわ。ナポリに不時着した映画でしょ。それにしてもすごいじゃん。ピアノが上手だからタイプなんて目じゃあないよね。」

「来年はもう卒業の準備でこれまた大変なのよ。私は

O・ヘンリーの短編をテーマにしようと思っているんだ。」「そう。ところで例の東大の貴公子はどうしているの?」

「最終学年だからとても忙しいらしいよ。夏休みも帰れないみたい。」

「それはお気の毒様でした。」

「東北地方の玉川温泉や、浅間山の噴気孔でガス集めをしているんだって。卒業論文のテーマなんでしょ。熱泉の中に足を滑らせて大やけどしたらしいよ。意外とどじなのよね。」

数日後彼女の誘いで伊豆西海岸へ旅行することになった。お母さんの故郷だと言っていた。海岸も魚も最高だった。そこから清水の彼の家宛に二人の寄せ書きを出した。「又静岡へ遊びに来てください。」と書いて。

この夏休みには高校の生物クラブに同行して浜名湖へ臨海実験にも出かけた。前期テストも気がかりだったがどうしても楽しい方になびいてしまうのは人間の趨勢だろか、或いは私自身の習性か困ったものである。

その結果テストは一夜漬けとなり、パニック状態になって終わった。その後性懲りもなく寮の友達と志摩半島へも遊びに行った。和具町の知人宅に泊めてもらい、真珠の核入れを見学して、大王崎の灯台にも連れて行ってもらった。若い頃の無礼講は思い出すと冷や汗が出てくる。

秋の奈良は学園祭、正倉院展、鹿の角きり、若宮御まつりの薪能などと多彩だが、そこはかとない寂しさをを感ずるのは、東大寺の鐘の音のせいか、鳴く鹿の声のせいか、幽玄の暗闇に燃え盛る炎の饗宴のせいか、古い時代への哀惜を意識するせいか。

それにも増して日々寒さが加わって、ホームシックが増してきたせいかと思われた。一人せっかく入学したのに関西本線に飛び込んで果てた人がいた。「おばあちゃんの所へ行きます。」という遺書が残されていた。昨日体育の時間に手を繋いで踊った相手だったので私はひどいショックを受けた。

冬休み、またりんご箱を抱えて母のもとへ帰った。後期テストが控えているのでゆっくりはできないが、正月を家族と共に過ごすのは心休まる一時である。そして足が向かうのはいつもの友達の家だった。

丁度静岡の公会堂で藤原歌劇団の‘蝶々夫人’が公演されていて一緒に鑑賞に出かけた。久しぶりの彼女は目がキラキラとして一段と美しくなっていた。

「あの人ね、短大の友達だけれど、このごろ均さんと付き合っているらしいのよ。私という人がありながらけしからんと思わない?私と一緒に‘愛妻物語’なんて映画を観にいったのにさ。失礼しちゃうわ。」

彼女の指さす方に目をやると、私の女学校時代の同級生だった。何だかとんでもない渦に巻き込まれたような気がした。

「均さんね、下宿の女の子にも玉川温泉から美顔石鹸をお土産に買ってきたりするんだって。気が多くて付き合いきれないわよね。そう思わない?」

「ふーん、いわく言い難しね。それに私には無関係だし。」

「均さんにはお兄さんがいてね、均さんよりずーっとハンサムで格好いいんだよ。私はあっちの方がいいなあ。それに均さんのお母さんったら私に‘女子大に入ったらね。’って言った事があるんだよ。」

女子大なら私は合格だなとひそかに思ったが、まさかこのお鉢が回ってくるとは夢にも思わなかった。

奈良は底冷えがするところで、私達は行火を抱えて、母が作ってくれた綿入れを着て勉強した。掃除も凍りそうな水で拭き掃除をして、便所当番が回ってくると悲惨だった。

後期テストを控えたある真夜中、私達の部屋に泥棒がはいった。廊下との境の障子に指であけたらしい穴が残っていた。四人中二人が財布と貯金通帳を持ち逃げされ騒然となった。数日してこそ泥の常習犯が捕まったが、雨戸を持ち上げて取り外し、中に入ったと白状したそうだ。

一月十五日の若草山の山焼きは春日大社、興福寺、東大寺から持ち寄られた御神火を松明につけて山裾から一斉に火を放つのであるが、夜空に五重塔などのシルエットが浮き上がり幻想的である。しかし四年間で見学に行ったのは一回だけだった。

目次へ戻る 次ページへ 定子のページへ戻る