1事の始まり(1)

光陰矢のごとく、白馬の隙を過ぎるが如しといわれるように、私達の過去も早五十年を数えるに至った。

私は昨年高校卒五十周年を迎えたし、主人は今年大学卒五十周年を迎えて、それぞれに祝賀会を開いて健在を喜び合った。不幸にしてこの日を迎えられなかった人もかなりあり、一歩間違えば自分もこの不幸な人の仲間入りをしていたかもしれないと思うと感無量である。

私達の出会いも又五十年前にさかのぼる。

今から五十一年前、私は高等学校を卒業したばかりで何と十八歳だった。

静岡の駿府城内に歩兵三十四連隊の兵舎があって、戦災にあった旧静岡中学校は、当時再建されるまでここを校舎として使用していた。戦後ほどなく学制改革によって学校は二分されて、新制中学と新制高校に分かれた。そして兵舎の南側を城内高等学校、西側を城内中学校にして使用した。私はこの高校を三月に卒業して、進学先も決めて、百パーセントの可能性に向けて胸を膨らませていた。

放課後になると近くにあったCIA図書館で机を並べて受験勉強をしていた友達がいて、いつもとりとめのない話に興じていた。彼女の家は当時やはり仮住まいで、城内の一角にあったので、私はよく遊びに押しかけたものだった。

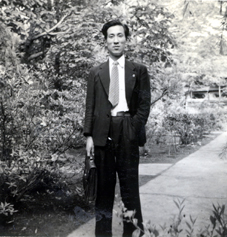

この日も例によっておしゃべりの相手を求めて彼女の所へ立ち寄った時の事だ。日ごろ見かけない紺色の背広姿の男性がきちんと正座しているのが目に入った。面長で高い鼻、世の中を達観しているような端正ですました顔、年のころは二十七位かと思ったが実際はずっと若かったのである。ネクタイはアイボリーに黄緑とオレンジ色の水玉模様を配したもので、背広の襟にはイチョウの葉を浮き彫りにした銀色のバッチが光っていた。

「お客様のようだから又来るわね。」と言って帰ろうとすると、

「いいから入って。紹介するわ。」友達は飛び出してきてそう言った。

「うれしそうじゃない。」とささやくと、

「そんなことない、そんなことない。例の御薬屋さんの叔母さんが私とくっつけようとしている東大の秀才よ。」

「ふーん、じゃあやっぱり帰る。邪魔しては悪いから。」

「大丈夫よ、そんな人じゃないもの。」

「あんた達、一緒にお祭りを見に行ってきたらどう?」奥からお母さんが声を掛けた。

静岡の浅間神社の祭りは桜の咲く頃に開かれていた。神社の後ろにつながる賎機山には見事な桜並木があって、参拝者を楽しませてくれた。まだあの頃は山の途中にあった円墳は掘り起こされてなく、なだらかな斜面が山の上に向かって続いていた。

「やー、一人多いじゃあないか。」とすれ違いざまにやじる人があり、

「一人多くても落ちないで下さいよ。」とすかさず彼はかばってくれた。

彼はいつ買ったのか森永キャラメルの箱を三つ持っていて、私達に一箱ずつ渡してくれた。小学校の遠足と言えば必ずこのキャラメルの箱が入っていたものだった。戦中戦後の暫らくは中断していて見かけなかったので、その時はとても嬉しくて早速一つ口にほおばり、残りをポケットにしまった。桜はほぼ満開、でも私の心は桜よりキャラメルで満悦だった。

そして、前を行く二人の後を歩きながらパクパクとキャラメルをほおばっていた。

その夜、彼は私を送ってくれる羽目になった。

辺りは暗くなっていたし、帰る方角も同じだったのに加えて、

「均さん、その辺まで一緒に行って頂戴。」と友達のお母さんに言われたからだ。

これは私にとって千載一遇のチャンスだった。頭の良さそうなハンサムボーイと歩くだけでもそわそわする年頃である。まして二人だけで話をしながら行けるのだから私は大いに緊張して背伸びしていた。

「君は奈良女子大に合格したんか?」

「はい。」

「受験科目は何を選択したんだ?」

「国語、英語、日本史、物理、生物、解析1、解析2です。」

「たくさんで大変だっただろう。」

「はい。」

こんな調子でもっぱら相手が聞いて、私は単調に答えるだけだった。

「君、本はどんなのを読んでいるんだ?」

「どちらかと言えば西洋文学です。ストーリーが面白いのが多いかな。アレクサンドル・デュマのモンテクリスト伯とか、ビクトル・ユーゴーのレ・ミゼラブルのようなもの。」

「日本文学と違って膨大なのが多いね。」

「難しい所は斜め読みにしますから。」

「乱読かい?最近は何を見たの?」

「受験勉強で忙しかったから、短くて簡単に読めそうなものばかりです。アルベール・カミユの‘ペスト’、ディケンスの‘二都物語’、ドーデーの‘風車小屋だより’、スタンダールの‘赤と黒’。」

「本当に節操もなく行き当たりばったりだね。」

「漱石も芥川龍之介も島崎藤村もとりあえず流し読みしました。国木田独歩の武蔵野も好きです。私、小さい時から一人ぼっちだったから、本を読むのが好きだったんです。江戸川乱歩とかアルセーヌ・ルパン、千一夜物語なんかよく読みました。」

そうこうするうちに静岡電鉄の鷹匠町までやって来た。彼はここから電車に乗って清水市に向かうはずだった。

「どうも有り難うございました。私はもう一寸先ですから。」と言って別れようとすると、

「もう一寸先まで送っていくよ。」と言って彼はついて来た。

「君は将来何になりたいんだ?」

「私はキュリー夫人みたいな科学者になりたいのです。映画を観て、‘キュリー夫人伝’を買って読んでいるところです。」

「僕も観たけれどすごいと思ったよ。ラジウムを素手で触っているんだから大変なものだよ。今ではとても考えられないね。」

「私、あさって

NHKのラジオ討論会に出るんですよ。高校新卒業生の将来への希望や抱負を話し合うことになっているのですけれど。」「それで‘キュリー夫人’なのか。何人ぐらいで討論するのだ?」

「さあ、行ってみないと分らないけれど、先生と生徒達の対談形式になるらしいのです。」

「そうか。じゃあ僕も聞くことにするよ。」

どうせ聞くわけ無いと私は思ったが黙っていた。

私達は商店の並んだ軒先を過ぎて松坂屋の前を回り静清国道沿いに歩いた。

日吉町まで来た時、

「ここから電車に乗れますので、ここで失礼します。」と言うと、

「来たついでだから家まで送っていくよ。」と彼は言って、また話しながら歩いた。

「君、キャラメルもう食べちゃったの?」

「もうとっくに無くなりました。」

「早いんだね。戦争中はあまいものがなくて貴重だったから、僕と兄貴は羊羹を一切れずつ貰うと机の引き出しにしまっておいて、毎日少しずつナイフで切って食べたものさ。どっちが多く残っているか比べながらね。」

「羊羹があったなど信じられない時代だったからそれだけでも羨ましいです。私は南瓜やサツマイモがせいぜいのご馳走でした。」

「今思うと、生き延びたのも不思議なくらいだよ。ところで、君の家は遠いんだね。こんなに遠いと知っていたら、来るんじゃなかったよ。」

やっと八幡山の麓に石塀が見えてきた時、私はそちらを指差して、

「あそこが私の家です。どうも有り難うございました。」と挨拶した。

「あ、そう。じゃあ。」と彼は簡単に言い残して、きびすを返した。

石塀だけは立派だが、中に建っていた家は戦災で消失して、安普請のバラック建てだったので、私は見せたくなかったのである。

そして出会いも一期一会で終わるはずだった。

目次へ戻る 次ページへ 定子のページへ戻る