![]() 図書館員のコンピュータ基礎講座

図書館員のコンピュータ基礎講座

- TOP

- AV資料

- 録音資料

録音資料

主な録音資料について紹介します。CDとDVDについては「CDとDVD」のページを参照してください。

音声記録の要素

音声記録の要素

音声記録・再生用の媒体や方式の主な要素には、以下のようなものがあります。

大きさと速度

ディスクの直径、テープの容器やテープ幅を示す単位には、インチ、cm、mmなどが用いられます。

速度は、録音ディスクの場合は回転数、テープの場合は走行速度で示します。ディスクは1分間の回転数を示すrpm(アールピーエム;Revolution Per Minute)、テープは1センチメートル毎秒を示すcm/s(centimeter per second)や1インチ毎秒を示すips(アイピーエス;inch per second)などの単位が用いられます。

トラックとチャンネル

音声を記録する軌道をトラックと呼びます。通常、テープは進行方向に対して平行に帯状のトラックを記録します。テープをいくつのトラックに分割するかをトラック数と呼び、同時に再生できるトラック数をチャンネル数と呼びます。

テープの場合、モノラルは1トラックを用いて記録し、ステレオは2トラックを用いて右左の音声を別々に記録するのが最も基本的な方式です。このとき、モノラルは1トラックのみを再生するため、1チャンネルになり、ステレオは左右の2トラックを同時に再生するため、2チャンネルになります。片面記録では、モノラルは1トラック1チャンネル、ステレオは2トラック2チャンネルになります。また、両面記録では、モノラルは2トラック1チャンネル、ステレオは4トラック2チャンネルになります。なお、1トラック1チャンネルで片面記録を行う方式をフル・トラックと呼びます。なお、テープの両面とは、裏表面ではなく、2方向(往復)を意味します。

| トラック・チャンネル | 1・1(MO) | 2・1(MO) | 2・2(ST) | 4・2(ST) |

|---|---|---|---|---|

| テープ走行方向 | 1方向(片面) | 2方向(両面) | 1方向(片面) | 2方向(両面) |

| オープン・リール |  |

|

|

|

| コンパクト・カセット |  |

|

- (MO)はモノラル、(ST)はステレオを表し、矢印はテープの進行方向を表します。

さらに、音楽ソフトの制作現場などでは、マルチ・トラック録音(Multi Track Recording = 多重録音)と呼ばれる方式を一般的に採用しています。これは、マルチ・トラック・レコーダー(Multi Track Recorder = 多重録音機、MTR)を用いて、複数のパートをそれぞれ別のトラックに録音する方式です。

サンプリング周波数と量子化ビット数

デジタルによる音声データに関する用語です。音声データのページのサンプリングと量子化の項目を参照してください。

録音ディスク

録音ディスク

レコード

レコード(Gramophone Record、Record)は、円盤状の樹脂等に溝を刻んで音声を記録した媒体です。1877年にThomas Edison(1847~1931)が発明したフォノグラフ(Phonograph)と呼ばれる円筒式蓄音機用の円筒型レコードを基に、1887年にEmil Berliner(1851~1929)が円盤型に改良し、グラモフォン(Grammophon)と呼ばれる円盤式蓄音機を作成しました。これが今日でもレコードと呼ばれている媒体で、凹凸の溝を螺旋状に刻んで音声を記録したレコードをプレーヤー上で回転させ、レコード針が溝の凹凸を辿る時の振動を電気信号に変換して音を再生します。初期にはモノラル録音でしたが、1957年にはステレオのレコードが発売されました。

|

|

| フォノグラフ円筒型レコード 直径55×長さ106mm(右枠内は拡大画像) | |

円筒型レコードは、当初、円筒に錫箔を貼ったものでしたが、後に蝋を塗ったものになりました。これを蝋管レコードやシリンダー・レコードと呼びます。

一般的なレコード盤には、主に次のような種類があります。

| 方式 | 読み | 英語名 | 直径 | 回転数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| SP盤 | エスピーバン | Standard Playing | 30cm/25cm | 78rpm | 円盤型レコードの初期からあった方式です。モノラル録音のみ可能で、初期は片面のみでした。30cm盤は片面約4分30秒録音可能です。シェラックという素材に起因する、割れやすいという特徴があります。 |

| LP盤 | エルピーバン | Long Playing | 30cm/25cm | 33 1/3rpm | 1948年にColumbia Recordsが発売しました。ポリ塩化ビニールを用い、丈夫で細密な記録を可能にしました。モノラルおよびステレオ録音が可能です。30cm盤で45回転のものも少量発売されました。30cm盤は片面約24分録音可能です。 |

| EP盤 | イーピーバン | Extended Playing | 17cm | 45rpm | 1949年にRCA Victorが発売しました。LP盤と同素材を用いています。通常は、EP盤にはオートチェンジャー(ジュークボックス)に対応するため、中央に38mmの穴が空いています。そのため、ドーナツ盤とも呼ばれます。片面約4分30秒録音可能です。モノラルおよびステレオ録音が可能です。また、EP盤に33 1/3回転で記録したコンパクト盤と呼ばれるものもありました。 |

- 30cmは12インチ、25cmは10インチ、17cmは7インチです。

EP盤の再生時はアダプターが必要でした。また、LPと同じ大きさの穴があいており、通常のEP盤の穴と同じ大きさに切り取り可能なようにスリット状の穴が開いているものもありました。

|

|

|

| SP盤(25cm) | EP盤 | LP盤(30cm) |

ポイント

Thomas Edisonは、グラモフォンの普及後に、ダイヤモンド針を用いるダイヤモンド・ディスク(Diamond Disk)という円盤型レコードを発売しました。

|

フィルモン

フィルモン(Filmson)は、フィルモン音帯(Filmon Sound Belt)とも呼ばれ、1937年に日本フィルモン社が開発したベルト状の樹脂(音帯)に100本近くの溝を刻んで音声を記録した媒体です。長さ約13m、幅約35mmの音帯の両端をつなぎ合わせてエンドレスに演奏が可能にしてあります。

再生機はフィルモン蓄音機と呼ばれ、78回転で最大約36分間演奏可能です。SP盤と兼用の再生機もありました。1940年に製造中止になりました。

|

|

| フィルモン音帯(右枠内は部分拡大画像) | |

ソノシート

ソノシート(Sonosheet、Flexi Disc)は、1958年にSAIP(フランスのレコード会社)が開発したフォノシート(Phonosheet)と呼ばれる塩化ビニール製のレコードです。朝日ソノプレス社(現在の朝日ソノラマ社)がソノシートという名称で商標登録したため、日本ではこの商標名が一般的に使用されています。一般名としては、サウンドシート(Soundsheet)やシート・レコード(Sheet Record)、製作会社によってコロシート(コロンビア社製)、ミュージック・ブック(ビクター社製)など、様々な名称で呼ばれていました。通常のレコード盤と比べて、音質は劣るものの、極めて薄く安価であるため、雑誌の付録などに用いられました。大きさはEP盤と同じのものが一般的でしたが、より小さいものも製作されました。

|

|

| EPサイズ | 直径7.4mm |

MD

MD(エムディー;MiniDisc = ミニディスク)は、1992年にソニーが発表したデジタル音声記録用の光学ディスク規格です。直径64mmのディスクが72×68×5mmのカートリッジに納められています。再生専用の光ディスクと録音再生用の光磁気ディスクがあり、再生専用ディスクは、音楽ソフトなども発売されましたがあまり普及しませんでした。録音再生用ディスクには60分用、74分用、80分用があり、モノラルだと約2倍の録音が可能となります。2000年にはMDLP(エムディーエルピー;MiniDisc Long-Play) と呼ばれるLPモードn>(エルピーモード;Long Play Mode)の規格が開発され、従来のディスクに2倍または4倍の時間録音が可能になりました。LPモードに対する従来の方式ををSPモード(エスピーモード;Standard Play Mode)と呼びます。サンプリング周波数は44.1kHzで、SPモードとLPモードの圧縮方式は、それぞれATRACとATRAC3が採用されています。さらに2004年には、ATRAC3plusや非圧縮録音モードを採用し、音質、容量、PCとの親和性、著作権保護などを向上させたHi-MD(ハイエムディー)という規格が発表されました。Hi-MD用ディスクを使用すると最大45時間記録可能で、従来のディスクをHi-MDフォーマットで記録すれば2倍の長時間記録が可能です。

また、ソニーは1993年に140MBのコンピュータ用データを記録できるMD DATA(エムディーデータ)という規格を発表し、翌年には、これに画像を記録するPicture MD(ピクチャーエムディー)という規格を発表しました。さらに、1996年には容量を650MBにし転送を高速化したMD DATA2を発表しましたが、どれもあまり普及していません。

|

|

|

|

| MD | Hi-MD | MD DATA | MD DATA2 |

|

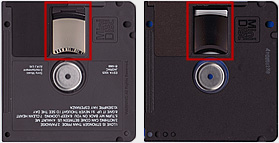

| 裏面 左:音楽ソフト(再生専用) 右:録音再生用 シャッターを開けて撮影。ディスク(赤枠内)が見える。 |

録音リール

録音リール

磁気による記録方式は、1898年にValdemar Poulsen(1869~1942)が発明し、1900年に開催されたパリ万国博にテレグラホン(Telegraphone)という名称で出品されたことに始まります。テレグラホンは記録媒体として鋼線(ワイヤー)を使用していましたが、1928年にFrits Pfleumer(1881~1945)が紙磁気テープの原型を開発し、それをAEG(Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft)がプラスチック・ベースに改良して1935年にマグネットフォン(Magnetophon)という名称で商品化しました。その後、1934年にBASFがテープ素材をアセテート樹脂ベースに改良するなど、磁気テープの品質が飛躍的に向上していきました。

オープン・リール

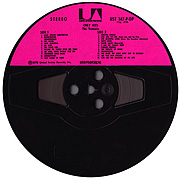

オープン・リール(Reel-to-reel、Open Reel)は、テープを巻いてあるリールがむき出しになっているもので、磁気テープ開発の初期から存在していた形態です。音楽ソフトも発売されました。テープを再生・録音機に通し、巻き取り用の空リールに巻きつけて再生・録音を行います。一般的に、リールの直径には3インチ、5インチ、7インチ、10インチ、12インチ、14インチなどがあり、日本では「インチ」を「号」に代えて呼ぶこともあります。テープ幅には1/4インチ、1/2インチ、1インチ、2インチなどがあり、1/4インチが最も一般的です。テープ走行速度には、4.75cm/s(1.875ips)、9.5cm/s(3.75ips)、19cm/s(7.5ips) 、38cm/s(15ips)、76cm/s(30ips)などがあります。トラック数は2トラックと4トラックのものが主に用いられますが、テープ幅の広いものは、マルチ・トラック録音に用いられることがあります。2インチ幅テープで40トラックのものまで存在しますが、通常は24トラックのものが用いられます。オープン・リールは、カセット式やカートリッジ式の普及により衰退し、現在ではほとんど用いられていません。

|

|

|

| 5インチ | 7インチ | 10インチ |

録音カートリッジ

録音カートリッジ

エンドレス・テープ式のカートリッジは、1952年にBernard Cousino(1902~1994)が開発しました。これは、1/4インチのオープン・リール用テープと同じものをループ状に接合したものでした。George Eashがこれを1954年に改良し、1957年にフィデリパック(Fidelipac)として商品化しました。当初はモノラル方式で、ラジオ放送やBGMなどに用いらていました。その後、カー・ステレオ用に改良された規格がいくつか誕生しました。ここでは、広く普及した主なステレオ方式のカートリッジを紹介します。

4トラック

4トラック(ヨントラック;4-track Cartridge = 4トラック・カートリッジ)は、1962年にEarl Muntz(1914~1987)がフィデリパックをカー・ステレオ用に改良した規格です。通称4トラ(ヨントラ、英語の通称はMuntz Stereopac)と呼ばれ、4トラック(ステレオ音声の左右2チャンネル×2)記録できます。フィデリパック型やコンレー型と呼ばれることもあります。音楽ソフトには基本的に2曲収録されており、プレーヤーのスイッチで手動で曲を切り替えて再生します。カートリッジの大きさは102×133×24mm、テープ幅は6.3mm、テープ走行速度は9.5cm/sです。プレーヤーに内臓されているピンチ・ローラーをカートリッジ背後の穴から挿入してテープを走行・固定させるため、テープのからまりなどの問題がありました。

|

|

|

裏面の左上にはピンチ・ローラー挿入用の穴があります。 |

| 表面 | 裏面 | 内部 |

8トラック

8トラック(ハチトラック;8-track Cartridge = 8トラック・カートリッジ)は、Lear Jetの創設者であるWilliam Powell Lear(1902-1978)が1964年に開発した規格です。通称8トラ(ハチトラ)と呼ばれ、8トラック(ステレオ音声の左右2チャンネル×4)記録できます。リアジェット型(Lear Jet)と呼ばれることもあります。音楽ソフトには基本的に4曲収録されています。再生中にテープ接合部のアルミ箔製センシング・テープを検知すると、再生ヘッドを次のトラックへ移動させるという方式で全トラックを連続的に再生します。カートリッジの大きさは102×136×22mm、テープ幅は6.3mm、テープ走行速度は9.5cm/sです。カラオケ・ソフトやバスの車内放送などの用途でも普及しました。

8トラックはピンチ・ローラーをカートリッジに内臓させることで、4トラックで発生していたテープのからまりの問題を改善しました。4トラックは各トラック幅が8トラックの2倍あるため高音質ですが、マーケティングの上手さもあり、8トラックの方が普及しました。

|

|

|

|

| 表面 | 裏面 | 内部 | センシング・テープ |

ポイント

これらの他にも、多くの規格がありましたが、8トラックの普及により短期間で消えていきました。

Frank Stanton(1908~)が1966年に発表したプレーテープ(PlayTape、プレイテープ)と呼ばれる2トラック(モノラル×2トラックまたはステレオ音声の左右2チャンネル×2)の規格もありました。カートリッジの大きさは86×70×13mm、テープ幅は3.2mmで、プレーヤーも携帯に適していましたが、2年ほどで消滅しました。

さらに、カー・ステレオ用にパイオニア等が1971年に開発したハイパック(Hipac)という4トラック(ステレオ音声の左右2チャンネル×2)の規格もありました。カートリッジの大きさは86×70×13mm、テープ幅は3.8mm、テープ速度は4.8cm/sまたは9.5cm/sです。

|

|

| プレーテープ | ハイパック |

録音カセット

録音カセット

カセット(Cassette)の語源はフランス語のcasseで、小さな箱を意味します。カートリッジは本体から取り外し可能な部品で、一般的にはプラスチックの容器を意味します。両者はほぼ同義の用語ですが、オーディオ業界では、オープン・リールを小さくして容器に入れた2リール式の媒体をカセットと呼び、1リール式のエンドレス・テープを容器に入れた媒体をカートリッジと呼ぶのが一般的です。

コンパクト・カセット

コンパクト・カセット(Compact Cassette)は、1962年にPhilipsが開発したアナログ音声記録用の磁気テープ規格です。C-カセット(シーカセット)とも呼ばれることや、デジタル方式のDCCに対してACC(エイシーシー;Analog Compact Cassette)と呼ばれることもあります。単にカセット・テープと言えば、通常はこのテープのことを指す場合が多いです。カセットの大きさは100×64×12mm、テープ幅は3.81mm、テープ走行速度は4.76cm/sで、両面に記録可能です。1968年にはエンドレス・テープも商品化されました。音楽用から会議用まで様々な用途に使用されてきましたが、最近ではあまり使用されなくなっています。IECが素材の磁気特性により以下の規格を定めています。カセットの上部には、プレーヤなどがテープのポジションを自動設定できるように、ポジションによって異なる検出孔が設けられています。ただし、Type IとType IIIは同仕様です。

| 規格 | ポジション | 英語 | 検出孔の位置 |

|---|---|---|---|

| Type I | ノーマル | Normal/Fe2O3(Ferric) | |

| Type II | クロームまたはハイ | CrO2(Chrome) | |

| Type III | フェリクローム | Fe-Cr(Ferric Chrome) | |

| Type IV | メタル | Fe(Metal) |

- 検出孔の位置:

= 検出孔、

= 検出孔、 = 誤消去防止用のツメ

= 誤消去防止用のツメ

また、コンピュータ業界ではCMTと呼び、データ記録用に使用することもありました。

マイクロ・カセット

マイクロ・カセット(Micro Cassette)は、1969年にオリンパスが開発したコンパクト・カセットを小型化した磁気テープ規格です。カセットの大きさは50×33×8mm、テープ幅は3.8mm、テープ走行速度2.4cm/sまたは1.2cm/sで、両面に記録可能です。主に会議録や留守番電話の録音用に用いられました。

1992年には、ソニーがマイクロ・カセット・テープの後継を目指して、デジタル・マイクロ・カセット(Digital Micro Cassette)を開発しました。カセットの大きさは30×22×5mm(ほぼ切手サイズ)、テープ幅は2.5mmで、両面に記録可能です。また、サンプリング周波数は32kHz、量子化ビット数は12 bitです。ヘリカル・スキャン方式や、書き込み時の記録トラックに追従せずに再生を可能にしたノン・トラッキング方式(Non-Tracking)など、DATの技術を応用しており、NTカセット(エヌティーカセット;NT Cassette)などとも呼ばれます。

半導体メモリを用いたICレコーダーの普及などにより、現在では、どちらともほとんど用いられていません。

|

|

| マイクロ・カセット | デジタル・マイクロ・カセット(右枠内は拡大画像) |

エルカセット

エルカセット(Elcaset)は、1976年にソニー、ティアック、松下電器の3社が開発した磁気テープ規格です。カセットの大きさは152×106×18mm、テープ幅は6.3mm、テープ走行速度は9.5cm/sで、両面に記録可能です。コンパクト・カセットの音質があまり良くなかった時代に、オープン・リール並みの音質をカセットで実現することを目指して開発されましたが、カセットが大きかったことやコンパクト・カセットの音質が向上したことなどの理由により、あまり普及しないまま消滅しました。

DAT

DAT(ディーエイティー、ダット;Digital Audio Tape)は、1983年にDAT懇談会が制定した記録方式を1987年に商品化したデジタル音声記録用の磁気テープ規格です。カセットの大きさは73×54×11mm、テープ幅は3.8mm、テープ速度は8.15mm/sで、片面のみに記録可能です。また、サンプリング周波数は48kHz、44.1kHz、32kHz、量子化ビット数は16 bitで、非圧縮のPCM方式でデジタル化した音声データをヘリカル・スキャン方式で記録します。SPモード(エスピーモード;Standard Play Mode)と、その2倍の時間記録可能なLPモード(エルピーモード;Long Play Mode)があり、音質はCDを超えると言われています。当初はCDなどのデジタル録音媒体からの複製はできませんでしたが、私的録音・録画補償金制度の制定により、機器および媒体に補償金を含めて販売することでデジタル音声の複製が制度的に可能となりました。SCMS(エスシーエムエス;Serial Copy Managiment System = シリアル・コピー・マネジメント・システム)というコピー防止技術により、デジタル音声の複製は一世代のみ可能になりました。 この制度の対象には、DCC、MD、CD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-RAMなどが含まれます。一般にはあまり普及しませんでしたが、音楽用CDのマスター・データ記録などの用途で普及し、現在でも主に業務用として使用されています。

ポイント

1983年にDAT懇談会は、R-DAT(アールディーエイティー、アールダット;Rotary head Digital Audio Tape)とS-DAT(エスディーエイティー、エスダット;Stationary head Didital Audio Tape)という2つのデジタル音声用磁気テープ記録方式を策定しました。R-DATは、回転ヘッドを用いたヘリカル・スキャンによる記録方式で、DATとして商品化されました。コンピュータ用のDDSも、この規格を応用したものです。S-DATは固定ヘッドを用いる記録方式で、商品化はされませんでしたが、これを参考にしてDCCが作られました。

DCC

DCC(ディーシーシー;Digital Compact Cassette = デジタル・コンパクト・カセット)は、1992年にPhilipsと松下電器産業が共同開発したデジタル音声記録用の磁気テープ規格です。カセットの大きさは100×64×10mm、テープ幅は3.78mm、テープ走行速度は4.76cm/sで、両面に記録可能です。サンプリング周波数は44.1kHz、48kHz、32kHzで、片面に9トラック(音声8トラック+制御信号1トラック)記録可能です。PASC(ピーエイエスシー、パスク;Precision Adaptive Subband Coding)という非可逆圧縮方式を採用しており、約1/4の圧縮が可能です。アナログのコンパクト・カセット(ACC)と同サイズで、DCCの機器でアナログ録音されたコンパクト・カセットを再生することも可能です。音楽ソフトも発売されました。現在では生産されていません。

ポイント

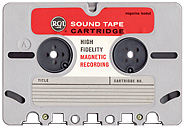

他にも、1958年にRCAが発表したRCAカートリッジ(アールシーエイカートリッジ;RCA Sound Tape Cartridge)と呼ばれる磁気テープ規格もありました。カセットの大きさは178×127×13mm、テープ幅は6.3mm、テープ走行速度は9.5cm/sまたは4.8cm/sで、両面に4トラック記録可能です。業務用に広く用いられ、コンパクト・カセットはこれを基礎にして開発されましたが、一般にはあまり普及しませんでした。

また、Braupunkt、Grundig、TelefunkenがDCインターナショナル(ディーシーインターナショナル;DC International)という磁気テープ規格を開発し、Grundigが1963年に発表しました。カセットの大きさは120×76×11mm、テープ幅は3.81mm、テープ速度は5.08cm/sで、2トラックのモノラル音声を両面に記録可能です。ドイツ以外ではあまり普及しませんでした。

|

|

| RCAカートリッジ | DCインターナショナル |

- オーディオ50年史 日本オーディオ協会, 1986.12 [b]

- 磁気メディアの歴史(磁気メディア技術マニュアル ; no.2) 日本磁気メディア工業会, 1992.3 [b]

- ステレオ・テープ・レコーダー / 初歩のラジオ編集部編 (ステレオ・マニア・シリーズ) 誠文堂新光社, 1970 [b]

- DCCとMDがすべてわかる本 : Newデジタル宣言 / 沢村とおる著 音楽之友社, 1992.10 [b]

- テープレコーダ : 装置の知識と使い方 土屋赫 オーム社, 1972.11 [b]

- テープ・レコードとテープ・プレーヤー / 浅野勇著 誠文堂新光社, 1969 [b]

- AVテープの種類 (社団法人 日本記録メディア工業会|消費者の皆様へ) [w] 2006.12.9

- レコード産業界の歴史 / 社団法人 日本レコード協会 [w] 2006.12.9