これはパラヴィチーニの魔法

真空管とは思えぬS/N比でふしぎな静寂感、精密な描写、美しい快音、空気を揺るがす低音。

2020年末、EARの創始者ティム・パラヴィチーニ氏の訃報に接しました。惜しい人を失いました。MCトランスと真空管のフォノイコもよいかも、と思い始めていたところだったので、遺作ともいえるフォノイコライザーが2019年に出ていたのを思い出しました。

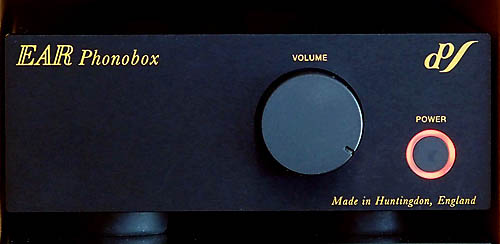

EAR Phonobox。

真空管を使ったMM専用フォノイコライザーが税別22万円。そして3万円プラスで、EAR特製のトロイダルMCトランスが付いたMC/MMタイプが選べる。

無料オプション(え、無料なの?)でボリウム付にできる。デラックスモデルというのが9万円高であるのですが、パネル鏡面仕上げを除き、「中身は同じ」と・・・・。 なんと正直でユーザー思いの設定なんだろう。

海外のレビューには、「価格に関係なくこれはレファレンス」など、音質の高い評価が多数。また、ノイズが少なく「静寂」という評価も多い。とりわけ、hi-fi newsというサイトの情報は計測まで揃っていて、参考になりました。

ノイズの少なさに驚いたマッキントッシュC1100のフォノイコライザ―部の経験から、真空管だからS/Nが悪いとも言えないのはわかっていましたし、パラヴィチーニの作品を買うなら今かも、と思い始めたのが2021年初頭。

幅が180mmしかないので、CDを一段移動して、マッキントッシュC1100プリアンプ(の増幅部)の隣にぴったりおさまります。このサイズが最後の決め手となって購入しました。

幅は狭いが長さは長い。プレーヤの横に置くためでしょう。

マニュアルに「外装カバーを外すな」と書いてあったので、内部の写真は以下の海外サイトでご覧ください。

https://www.hifinews.com/images/220earphono.ins.jpg

Phonobox内部の画像(外部サイト-1)

https://www.stereo.net.au/forums/uploads/monthly_2020_07/6b706e39-5086-4456-b44f-3c29288b8b96.JPG.518314842046bfefef653f0b9ccc9f30.JPG

真空管がよく見えるアングル(外部サイト-2)

シンプルな回路で配線も最短にするという、パラヴィチーニ氏の思想が貫かれています。

モノラル構成ではなく、左右別電源でもなく、流行のバランス増幅でもないし、独自の●●方式みたいな自慢もなく、RIAAイコライザ偏差とかも仕様にない。俺を信じてくれというパラヴィチーニ流。

ちなみに、hi-fi newsの計測結果によれば、RIAA偏差は、サブソニックフィルターによる効果を別にすると、+/-0.1dBという驚きの精度。でも、そんな数字を強調しないのもパラヴィチーニ流なのかも。

hi-fi newsには他のフォノアンプの計測もたくさん載っています。 こちらに比較しておきました。数値だけで音質は語れないとはいえ、Phonoboxが基本を確実に押さえているのはわかります。

背面はこんな感じ。RとLが最短距離で並ぶ。アースループの最小化を考えれば、これが正しいはず。

スイッチON!

Pro-Ject Xtention9TA+SUMIKO Starlingと繋ぎました。

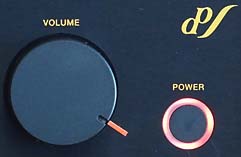

主電源スイッチはなく、電源を繋ぐとStand-by状態で、POWERボタンを押すと、赤のLEDが琥珀色に変わり、30秒ほどでリレーが繋がって音が出始めます。

このスイッチは、プチっと、ちょっと重めのクリック感。うちの機材のパワースイッチの中ではNo.1の高級な感触。周りが光るってところも、おしゃれです。ONするのもOFFするのも、なんだか楽しい。

20時間くらいで、中域が落ち着き、安定しました。日々の電源投入後は、数分で安定します。

マニュアルにも、EARの真空管アンプは、電源を入れて3分ほどで安定してよい音で聴けると書いてありました。

その音は?

まさしく、現代の最新鋭フォノイコの音。真空管で想像されがちな、ノスタルジックな音、とは無縁です。

高い分解能、鮮明な高域、滑らかで艶やかな中域。ハッとするコントラストで緻密な音が拡がり、バイオリンやチェロの弦の振動をリアルに感じる (聴こえるではなく、感じると言いたい違い。) また、ドラムやティンパニの低域がゴツンと力強く響く。コントラバスの低音がこれまで以上に空気を揺らす。でも過剰じゃない。CDでは出てもLPでは意外に出なかった低音です(イコライザで調整しても)。 パラヴィチーニ氏の素晴らしいバランス感覚、まさに魔法ですね。

RIAA偏差は+/-0.1dBで周波数特性はまったくフラットなので、真空管ならではのダイナミックレンジ方向も含む特性変化が入っているのでしょう。

ボリウムが有効

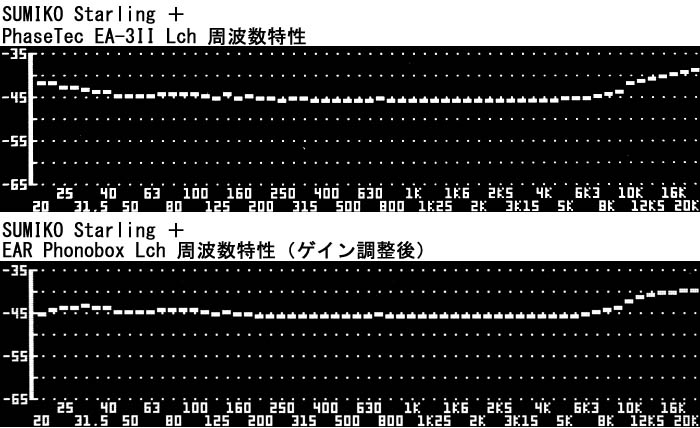

出力レベルがフェーズテックEA-3IIと同レベルなるよう、テストレコードとDEQ2496のRTAを使ってF特を計測して、0.5dB以内までボリウムを微調整。

カートリッジにSUMIKO Starlingを使った時のEA-3IIとPhonoboxによるF特は、ほとんど同じです。

でも音は異なる。Phonoboxの音は、深みと艶が加わります。これがオーディオの楽しさと難しさですね。

Phonoboxは25Hz以下は下がっています。MCトランスなので、超低周波はカットされるはずですが、先ほど示したRIAA偏差の計測で20Hz付近で急落するので、サブソニックフィルターが入っているのかもです。

ボリウムは最大位置から10度ほど絞っていますが、ボリウムでの劣化は、私には感じられません。上記の内部写真を見ると、アルプス製の割と高級なボリウムが使われているようです(これかな)。

ボリウムのパーツだけでも数千円するようですが、無料オプション。 「ボリウムを付けることをお勧めする」とパラヴィチーニ氏が言っているような気がしますね。

ボリウムが動いても再現できるよう、マークを付けました。

S/N比と謎の静寂感

レベルを合わてからノイズレベルを確認します。

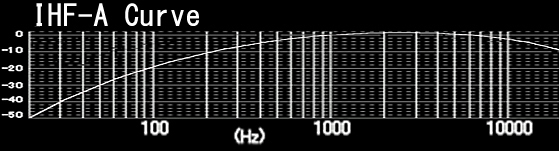

針は上げたまま、プリアンプのボリウム最大でノイズを聴くと、「サー」という全帯域ノイズは、EA-3IIと同じレベル。真空管のPhonoboxは、そこに少しハムが乗ります。とはいっても、低レベルの音に対する耳の特性に近いとされるIHF-Aの重み;

からもわかる通り、この程度のハムは、通常の再生レベルではまったく聴こえません。

ふしぎな静寂感

意外なのは、実際に音楽を聴いた時の、聴感上のS/N感。 Phonoboxのほうが、バックグラウンドが静かに感じる。いつも聴いているレコードが、全般に静寂感が増すのです。不思議ですね。これはどんなトリックかな。しかも、これまでは聴こえなかった微細な音に気が付くこともあるのです。

周波数特性はほぼ同じ、出力レベルも同じなのですから、この静寂感は、高域の特性や出力レベルが違うとかの理由ではなく、真空管ならではの、なにか非線形性の結果のはず。うまい設計ですね。

hi-finewsのレビューにも、「この静寂のためだけにでも、今すぐ貯金を始めるべきだな」とありました。だれでも驚く静寂感のようです。

I'd better start saving up for a Phonobox... for its quietness alone.

ノイズフロアの計測と、S/N比の文献値は本ページ最後に記載。

結論

このお値段で(安くはないが・・・)、音もよくて、小さくて、聴感上のS/Nもよいなら、言うこととなしです。しかも、その音色は格別で、Phonoboxを使うと、どんな曲もさらに音量を上げて聴きたくなってしまいます。

The King of Tubeの異名を持つというパラヴィチーニが遺した

A King of Phono Equalizer

ですね。これはオーディオをますます楽しくしてくれる魔法の新機材でした。

設置

振動対策

真空管に振動をなるべく伝えたくないので、例によって、ガラス+ハネナイト半球ゴム22個で、棚の振動から隔離しました。

半球ゴムへ重量を正しく配分するため本体の重心を計ってみたら、本来の4つ足の中央にちゃんと重心がありました。トランスがある方が重いだろうと思ってました(内部画像/外部サイト)。さすがはパラヴィチーニの設計。

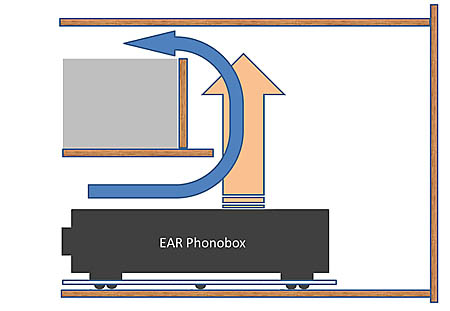

放熱対策

消費電力18W(日本仕様値)と小さいとはいえ、真空管なので、一応、放熱を気にしておく必要があります。スペースや見栄えの問題で、上を大きくは空けていないのですが、実は、棚の内部は、裏が上方向に抜いてあり、自然対流で本体の上から空気を吸い、CDの上の開口スペースから排気するように工夫しました(下図)。CDの後面も厚板で断熱しているので、CDへも熱はほぼ伝わりません。

天板の温度は、室温20℃時、真空管の真上付近でも38℃〜40℃に抑えられています。

赤外線温度計での天板温度 赤外線温度計での天板温度

夏には冷房中でも室温が26℃くらいにはなることも考え、念には念を入れて、冷却フィン2個を、3M製の伝熱シート(セラミックスを混ぜて伝熱性を高めた1mm厚のシリコンシート)を挟んで、天板の、真空管真上付近とその横に設置しました。シートの粘着性は非常に弱く、天板に密着して吸いつくだけなので、取り外しも自由です。こんなものがなくても、実際は全く問題はないですが、ちょうどよいフィンをアマゾンで見つけてしまったので、効果に興味があって、やってみました。実施してみると、想像以上に天板の温度が低めに安定しました。おお、こんなに効果があるものなのか、と、触るたびにちょっと楽しい。

シートの熱伝導率(3W/mK)から概算すると、Phonoboxの消費電力18Wの全部をこのフィンに逃がすとしても、シート両面での温度差は0.3℃〜0.4℃。ほとんど熱抵抗なく、放熱フィンは有効に働くはずです。

参考:ノイズフロア計測とS/N比の値

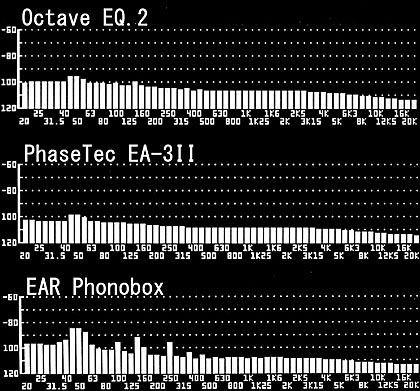

バックグラウンドノイズの計測

所有する3つのフォノイコの出力レベルを1kHzで同じになるようにそろえたうえで、バックグラウンドノイズのスペクトルを計測しました。IHF-Aの重みは掛けていませんが、ノイズの特性を相互比較できます。

真空管はハムがやはり多いですが、全帯域ノイズは、半導体の二つにまったく引けを取らない感じですね。IHF-A曲線がピークになる2.5kHz付近では、Phonoboxは優秀。そうはいっても、いつもの音楽を聴くのボリウムレベルでは、いずれのフォノイコも、針をあげた時でさえ、まったく聴こえないノイズではあります。

他のフォノイコライザと数値で比べると

hi-fi newsのサイトで計測されているフォノアンプのS/NとRIAA偏差の実測値をいくつか並べてみました。S/NはMCでの数値で、すべて出力 0 dBV (=1V)に対して、IHF-A重み付で計測されています。定格出力(2Vとか)で記載されることが多いカタログ値よりは悪い値が出ます。

| |

価格帯 |

S/N比

IHF-A, 1V |

RIAA偏差

サブソニックフィルタ除く |

備考 |

| Phonobox |

25万円 |

-76.6dBV |

±0.1dB |

Trans+Tube |

| アンプ-1 |

11万円 |

-71.3dBV |

±0.3dB |

半導体 |

| アンプ-2 |

15万円 |

-62.7dBV |

±0.2dB |

半導体+Tube |

| アンプ-3 |

25万円 |

-77.1dBV |

±0.1dB |

半導体 |

| アンプ-4 |

35万円 |

-76.0dBV |

±0.1dB以下 |

半導体 |

| アンプ-5 |

75万円 |

-71.9dBV |

±0.5dB |

半導体 |

PhonoboxのS/N比とRIAA偏差は優秀。アンプ-3と4も優秀ですが、これらは半導体。Phonoboxとアンプ2,3,4はOutstanding Products(最優秀製品)賞との判定。

(2021年2月4日記)

|