| 5

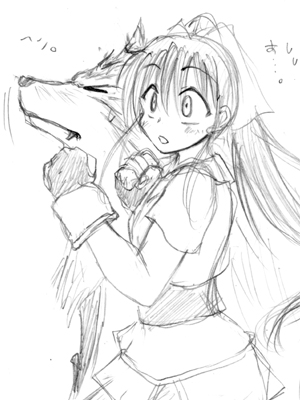

濃い<魔>の魔力にぐらつくマリンを背に、ガントは死都を進んでいく。

短く茂った草原をしばらく進むと、草原は砂利道に変わっていった。砂利道の切り替わ

りの部分には二本の大きな石柱が立っており、石柱は長い時間を主と共に過ごしたのだろ

う、白い色は霞み、すっかり風化してしまっていた。

「この柱、入り口、みたいだね」

石柱を前にマリンは顔を上げる。

空に向かって真っ直ぐに立つ二本の石柱はどこか堂々としており、風化してなおも空の

青に負けない鮮やかさを放っていた。

「そのとおりだ。コレでも一応、死都の門なのだ」

ホーラは石柱の一本に触れると、愛しそうに半眼を細めた。

何かを思い出しているのか死都の主は小さく笑う。だが、直ぐに表情を戻すと、マリン

達に目で合図し、先へと進んでいった。

二本の石柱をくぐり少し進むと周りの風景は一変し、無残に崩れた白い石壁と瓦礫だら

けの景色に切り替わった。

弱い風の音と、砂利を踏む音。静寂の空間とその白く廃れた風景は妙に寂しい。濃い魔

力も合わさって、雰囲気も心なしか重く感じられた。

延々と立ち並ぶ白い崩れた壁を眺めながら、マリンはそれがなんだったのだろうかと思

いを巡らせた。

「沢山の白い……壁? なんだろ……」

「……コレか? これは住人の家だった物だ。さっきの二本の柱は居住区と庭園を隔てる

門の名残だからな」

わずかに声を低くして、ホーラがマリンの疑問に答えた。

「そうだ、ここ、滅んだ……都市……だったよね」

マリンは小さく呟き、ガントの背に揺られながら少し体を起こした。見渡す限りに散ら

ばる家々の残骸は、死都を囲む『連なる山々』の絶壁のあたりまでいっぱいに続いていた。

「あんな遠く……まで……、たくさん人が……住んでたんだ……」

崩れた石壁の内には壷のような物やかまどらしき物も見える。それは確かに人が住んで

いたという証だった。

「そう、沢山の人間がここには居たのだ。そして滅んだのだ。娘、何故か解るか?」

「え……?」

急にホーラは立ち止まり、振り返る。

振り返った死都の主の半眼は、複雑な光を湛えていた。

『……カヒュラは滅んだ原因は特定できていない、と……言ってましたが』

「原因、か。原因などどうでもいいのだ」

ホーラは僅かに表情を強張らせ、鋭く通る声で強く言い放った。

「答えは『我が無力だったから』だ」

「無力……だった?」

その言葉に納得いかず、マリンはむぅと眉を寄せる。

マリンにはどうみてもホーラが弱い竜には見えなかった。そうでないとあそこまで圧倒

された理由が解らないからだ。カヒュラの洞窟でホーラよりも大きなドラゴンに遭遇した

が、初めて会った事によるびっくりと強い魔物に対する恐怖を少し感じただけで、ホーラ

の姿を見たときのようにすくんだりはしなかった。

それに、ホーラは<魔>の門を護っている竜だとカヒュラの従者のエルガに聞いた。そ

れだけ大事な門を護る竜なのに弱い筈がない。

「そんな……」

「そんなも何もない、それが真実だ。だが我はあの日以来、アランカンクルスが死都に変

わったその時から、一度もここに魔物を踏み入れさせてはいない。……そう、一度もな」

そう言うとホーラはまた前を向き歩き出す。

細く束ねた金色の長い髪を揺らし、死都の主はどんどん奥へと進んでいく。

詳しい事は良く解らないが、マリンにもはっきりと解った事があった。

ホーラがこの死都をとても大事に思っている事、それだけは頭がぐらぐらしているマリ

ンにもしっかり理解する事ができた。

「ホーラ……ずっとここを……護ってるんだね」

『……だが妙だな』

「え?」

わずかに目を細めるガントの言葉に、マリンはぴくりと反応する。

『気付かないか? マリン』

「気付く……って、……何?」

ガントはホーラの後ろをゆっくりと歩きながら、鋭い眼差しであたりの気配を探ってい

た。それに気付いてマリンも周りを見回す。だがマリンはすっかり魔力に酔っていていつ

もの様に気配を探るのも困難だった。表情に鋭さはなく、熱に浮かされたように視線も定

まらない。

「駄目、集中しようにも、頭がくらくらで……」

そんなマリンをフォローするように、狼は小さく呟いた。

『……視線だ』

「……視線? ……あの時感じた、あれ?」

死都に入った時に感じた無数の視線。それを思い出し、マリンは身を縮める。

無数の視線は一旦は消えていたのだが、死都の住居区に入ってからガントは再びあの視

線を感じ始めていたのだった。

一歩進むごとにその視線は確実に数が増え、「そこに在る物」として強く存在を示して

いる。そしてそれは、明らかに『敵意』の視線だったのだ。

「あの女の人の声のも……いるの?」

『いや、それは居ないな。感じられない』

無数の視線はあの時同時に現れた女のゴーストのそれとは全く雰囲気が異なっていた。

ガントはあの女のゴーストとこの視線は、何か異なる別の物だと捉えていた。この視線は

一度絡みつくと追いかけてくるように離れない。強い念の篭った、それでいて付け狙うよ

うな視線、それは獲物を目で追う魔物のと同様のものだった。

『一度も魔物の侵入を許していない、……ならば……この視線は何だ?』

姿の見えない魔物と同様の視線、そして女のゴースト。

眉をよせるガントのその言葉を捕らえたのか、またホーラが足を止め振り返った。

「一度も魔物の侵入を許してなどいないと言ったであろう。……お前達は用を済ませたら

何も気にせず死都から立ち去ればいいのだ」

語気を荒げ、ホーラは二人を見下ろした。

先ほどまでとは真逆の威圧的な表情に、マリンはびくりと体を震わせる。

「……何も怯える事はないだろう。別に怒った訳ではない。立ち去れといったのは……今

の死都は、人が滞在するには不向きだからだ。現にお前は魔力の影響を受け歩く事すらで

きないだろう?」

「……うん、確か……に」

死都の奥に進むたびに魔力は濃くなる様で、今のマリンはガントの背に乗るのも精一杯

の状況だった。正直、話すのも辛い程だ。

「奥に魔力の影響を受けない区画があるのだ。ガントレット、お前もその娘を大事に思う

のなら、余計な気を回さず素直についてくればいいのだ」

くるりと身を翻らせて、ホーラは再び奥へと進んでいった。先程よりも歩くスピードは

早い。

「ホーラ、なんだろ、なんであんなに……ふえ、だめ、気分良くない」

マリンは考えようと身を起こしたが、濃くなっていく魔力に抗えず、ふにゃりとへたり

込んだ。

『黙って落ちないように乗ってろ。もうしばらくの辛抱らしいからな』

頭に直接響く低い声は、酔った頭にもはっきりと聞こえた。

そして、その声はどんなに厳しい事を言っていても、何時だってやさしいのだ。

「ガント……」

『なんだ?』

「……ありがとう」

『……あぁ』

狼は深紅の手甲を砂利道に食い込ませ、ホーラに追いつく為にできるだけ穏やかに走り

だした。

|