落雷による故障

うちは、多摩川花火大会の会場近くです。2017年8月19日の花火大会は、異常な豪雨と落雷で中止となり、落雷では、感電によるけが人もでて、ニュースになっていました。

しかし、ニュースにはならなかった大事件がうちでも発生。

お客様とオーディオを聞いていたとき、その大落雷が発生。直後から、DP-720経由のハイレゾ信号に、DP-720が同期しなくなりました。

DP-720の他のデジタル入力は同期するので、入力部のレシーバー(IC)が飛んだのです。

実は昨年の夏も、旅行からもどったら同じ症状で、DP-720は修理になりました。その時は原因が不明でしたが(かみなりかも、とは思っていましたが)、二回目の今度は、目の前で発生したので、確実に落雷による異常パルスによる故障。

かみなり対策のサージ・アブソーバ―(かみなりガード)は全電源に入れてありましたが、それでは止まらなかったということですね。

他の機器は故障していないようですが、でも、アキュフェーズに原因があるとは到底考えられないので、落雷のパルスを筒抜けにした駄目な機器は、多分MSI製PC(の電源?)でしょう。

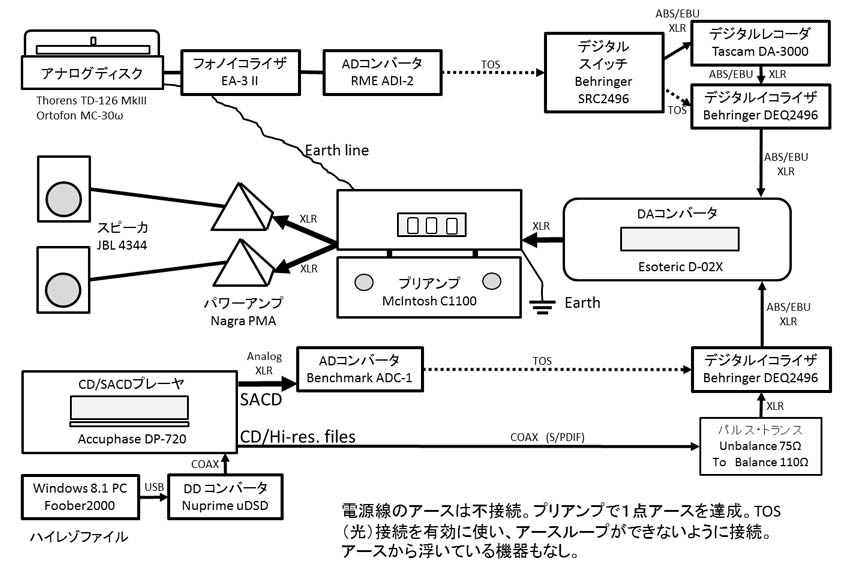

対策前の配線図は、以下のようになっていました。

一番下のPCとuDSDは、デジタルRCAケーブルで電気的にDP-720に直結しています。その一番上段の入力ICが飛んだということです。なお、uDSDの電源は、PCから供給されます。

二度と落雷被害を起こさないために、実施した対策は以下です。

①PC電源を、付属品から、同じ電圧、同じプラグの東芝製に変えた。

日本の法律を確実にクリアしているはずなので、付属品よりましかなと思って。

②uDSDのCOAXデジタル出力を、DDコンバータで光(TOS)に変換。

それより下の機器から電気的に分離。

③そもそもDP-720を経由させず、DDコンバータから光で直接DEQ2496へ。

DDコンバータ

②のDDコンバータは、オーディオテクニカ製HDSL-1です。

6000円ほどで変える機材で、アナログレコードからADコンバータを通した信号のアースの分離用として昔は使っていました。

音が変わることはなく (私はこの点自信を持ってます)、仕上げも良好で、なかなか優秀。まあ、機器というよりは配線の一部ではありますが。

配線パズル

DP-720の切り替え機能を使わずに、5つの出力、PCからのハイレゾ(今回TOSになった)、CDドライブ、SACDのAD変換出力、アナログレコードのAD変換出力(これはアースの関係で光TOS)、それにデジタルレコーダDA3000の出力と入力、をどのように繋ぐか、3日ほど思案しました。これはパズルです。

その条件は、

@アースループを作らないように配線

@できることなら現状より切替部や中間機器を増やさない

@DEQ2496(2台あり)の入出力は、XLRとTOS

@SACD用ADコンバータの出力は、XLR、RCA、TOS全部あり。

@SRC2496の入出力も、XLR、RCA,TOS全部あり(各1)。

@DA3000の入出力は、XLR、RCAで、TOSなし

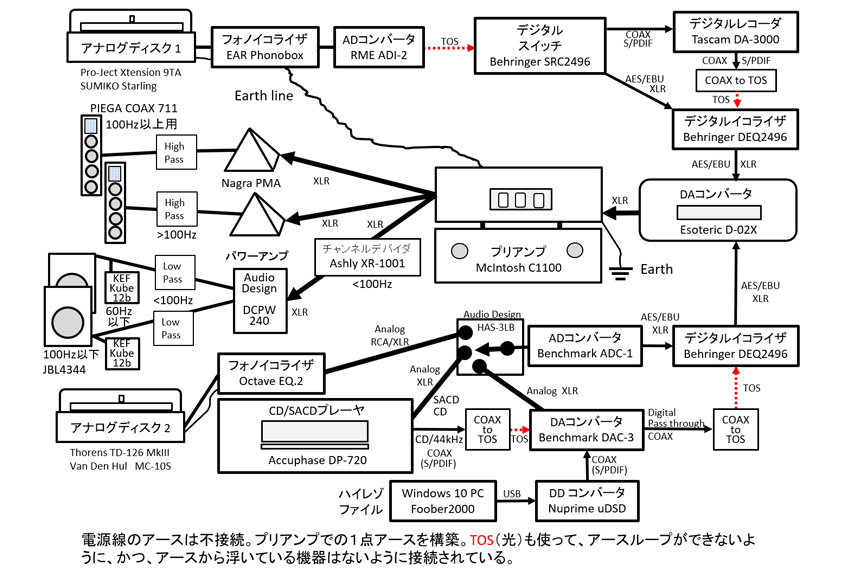

考えに考えた新配線は以下です。

ハイレゾが、アナログ用だったDEQ2496(図の上側)にTOS経由で入るようにしました。

これ以外の可能な回答は、「DP-720のTOS端子にハイレゾを入れる」があります。この場合、HDSL-1がある分だけ、以前より経由機材が増えます。上記なら、ハイレゾはDP-720を通さず、直接DEQ2496に入るので、ハイレゾ信号も経由機材数は増えないわけです。

DA3000の入出力にループがありますが、ここは、同じ長さのデジタルケーブルを使い、二本を捩じりながら、接続することで、アースが囲む面積を最少化しています。まあ、ループは非常にローカルなので、問題ないです。

そもそも、この接続がDA3000の規格ですから、このループを気にしている人はいないかもね。

さて、この配線変更により、そのままでは、uDSDとHDLS-1を含むハイレゾPC系は、アースから完全に浮いてしまいます。

今度はPC系をかみなりで壊しかねないですから、ここは忘れずに、uDSDをアースに落とします。上図のとおりで、そのアース線がプリアンプのアース端子につながって、接地に落ち、一点アースを実現しています。

uDSDのアース

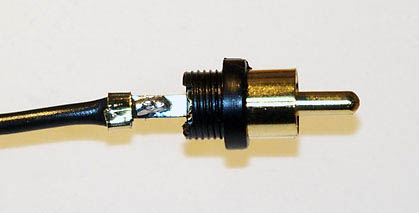

uDSDにはアース端子はありませんから、アース側だけ接続したRCAプラグを自作しました。

それをアナログ出力の片方に繋ぎ、プリアンプのアースまで伸ばします。これで、PC系もアースに落ちました。

PCをDP-720から離すことが可能となったので、これまでDP-720の上に載せていたPCは、SRC-2496の右の空いたスペースに移動できました。

DP-720の上でPCを操作するのは、DP-720の天板に傷がつきそうで、気分が悪かったので、このほうが安心。

uDSDもいっしょに移動してきました。HDSL-1は、写真左のSRC-2496の(切替スイッチとしてのみ使用し、アップサンプリングはしていません)の後ろに隠されています。

これで二度とDP-720を壊すことだけはないはず。壊れるならHDSL-1になりますが、かりにそうなっても、箱に入れると34kgもあるDP-720を修理に出すよりよほど楽です。

DP-720 はすでに帰還しております。アキュフェーズの修理対応はさすがでした。しかも、かみなりによる故障、かつ原因はPC側であることも伝えましたが、保証修理としていただきました。

2017年9月3日

|