idle talk48

三井の、なんのたしにもならないお話 その四十八(2018.05オリジナル作成)

懐かしの1950年代 −「航海映画」の時代

1.海のうえでも映画らしく

空ではなく海を行く方の映画も、1950年代前後には沢山作られていたように思います。

そのなかには、ジュール・ベルヌ原作の著名な小説の映画化、20,000 Leagues under the Sea『海底二万哩』(1954)もありました。これは航海ものというより戦争物に近いとも言えますが、映画の特徴である、日頃見られない、経験しようもないような冒険と波乱の物語の映像化で、しかも海中シーンなど、1950年代にしてこの迫力と、いまでも感心させられる出来です。ヒトモノカネを蓄えていたディズニーならではの力の入れようでした。日本公開当時の観衆を大いに沸かせたでしょう。カーク・ダグラスが掟破り、暴れん坊の水夫ネッドというのはどうしても違和感ありましたが。

同じ傳では、メルビル原作のMoby Dick『白鯨』(1956)もありました。ミニチュア撮影がわかってしまうところもあったものの、巨大な白鯨の模型なども用いられ、壮絶な捕鯨船の闘い、狂気に満ちたエイハブ船長と、それに巻き込まれる船員たち、すべてが海中に没するラストなど、原作の怪異な物語をかなり再現していました。これもまた、いつも正義派を演じてきたグレゴリー・ペックのエイハブ船長では違和感ありすぎと、当時から言われたようですが。

私自身は、これらの映画を同時代で見た経験はないものの、記録映画である

Sesto continente『青い大陸』(1954)や

Le monde du silence『沈黙の世界』(1956)といった、海洋探検ものは見ています。当時、学校でもおすすめであったはずです。いま見ると、かなりトリッキーな撮り方がわかってしまうのですが、大海原を航海し、先々で海底に潜り、魚の群れを追い、荒天を乗り越え、孤島に上陸し、といった画面にはとても興奮させられました。水中カメラの性能には感嘆させられました。

うえにも書いたように、映画は、自分が行ったこともないところ、経験できるはずのない出来事を、疑似体験させてくれるものと言うことができましょう。それが20世紀を映画の時代にしてくれたわけです。大海原を行く船、そのうえで起こる事件や波乱、こうしたものは絶好の素材でしょう。もちろん海洋航海映画でも、この時代は戦争物が全盛ではあったでしょうが、そうしたなか、印象にいまも残っているのは、The Last Voyage 邦題『最後の航海』(1960)でした。タイタニック号の海難事故をモデルにしたとも言われますが、あくまでオリジナルのストーリーで、廃船前の最後の航海に出た客船が機関の故障・爆発事故を洋上でおこし、浸水沈没しかかり、乗客らの脱出なるかというお話し、私はずいぶん昔にテレビで見たのですが、いまも印象に残っているほど、迫力がありました。実物の廃船寸前の船を利用した撮影ということで、そこはよく取り上げられます。主人公がロバート・スタックと、『紅の翼』に重なるのも、時代でしょう。

しかしこの映画はいまだDVDなども発売されず、TV放映も近年見かけません。どっかの有料放送に出たような気もするのですが、お金払っていない私には無理です。

そのタイタニックの大事故そのものを取り上げた映画といえば、ジェームス・キャメロンの

Titanic『タイタニック』(1997)がその題名通りの代表作になってしまいました。莫大な製作費をかけ、センセーショナルなまでの売りで、確かに大ヒットした、公開以来20年を数えますが、いまもつねに話題を呼ぶ映画です。まだ萌芽期であったCGを駆使し、巨船の航海、船上の暮らしと人間模様、さらにこの大事故を臨場感たっぷりに見せた、それだけでも大したものですし、レオナルド・デカプリオとケイト・ウィンスレットの両主人公の、身分を超えた悲恋の物語もなかなか見せます。でも、時間がたつとあんまり繰り返し見たい気にもなりにくいものなのです。骨組みのストーリーはあまりに単純で、それを超現実的な画像と外連味たっぷりの芝居で見せる、という観がぬぐえないのですな。まあ、大スクリーンで見れば迫力も満点なのでしょうが。

ところが1950年代に、この大事故を題材にした映画が相当のスケールで作られているのです。のちにDVDも出ているようなので、見る気になるべきだったのでしょうが、公開以来半世紀以上、私には機会がありませんでした。これまたBS放送で見ることができました。原題

A Night to Remember つまり「記憶さるべき一夜」です。公開時の邦題では、これではうけないこと必定なので、『SOSタイタニック −忘れえぬ夜』(1958)という、ちょっと際物臭になってしまいました(タイタニックの発したSOSの結果というのが重要な流れを作るので、ピンぼけではないですが)。副題として、なんとか原題を生かしてはいますものの。私が見ずに来たのも、そのせいもあったかも知れません。

映画は英国映画界の最メジャーであったランクの製作です。屈強な男が大きな銅鑼を一撃する場面がトレイドマークです。MGMの吠えるライオンと双璧ですな。映画会社としてのランクオーガニゼーションはすでにないようですが、いっときは英国を代表する存在で、数多くの映画作品を世に送り出しています。キャロル・リード、デビッド・リーン、マイケル・パウェルなど、一時代を画した英国監督たちが同社で映画を作っていました。私の好きな

A Matter of Life And Death 邦題『天国への階段』も同社の作品です。ただ、あまりに英国的なものが多いためか、戦後の一時期のものを除き、日本に輸入上映された作品は多くはないでしょう。

ランクに力のあった時代のものらしく、相当に手間暇かけ、金をかけた映画作品です。もののなんとかには、当時の総制作費60万ポンドと公称されたそう。円になおしていくらくらいかと思いますが、いまなら10億円くらいになりましょうか。撮影監督のジェフリー・アンスワースは、のちに『2001年宇宙の旅』や『オリエント急行殺人事件』、『遠すぎた橋』、『スーパーマン』なども撮っている、世界映画界の大物です。

誰もがよく知っているタイタニック号の遭難沈没事件ですから、ちゃちなミニチュアでごまかし、セットのなかを俳優たちがうろうろするだけでは興ざめでしょう。もちろんCGなどない時代です。キャメロンの『タイタニック』も、CGだけじゃなく、本物に見まがうような巨大なオープンセットとしてのタイタニックを海岸に造り、多くの場面をその上で撮ったというのが売りですが、こちらも相当な大きさの船のセットを用いています。ただ、実物として海に浮かべるわけにはいかないので、洋上の場面というのは模型を用いていると思いますものの、これもかなり大きなものを使ったようで、迫力があります。もっとも洋上航海シーンはすべて夜になっていて、それで様になっていた観も否定できません。ほかに、実物の船を使って、船内や甲板上で撮影されたところもかなりあるようです。沈みゆくタイタニックから脱出する救命ボートを順次下ろしていく、そのつど一騒動になりますが、それもいよいよ危なくなると、殺到する船客で大混乱となる、このへんは演出に切れがあるだけじゃなく、船から下の海に落ちる人間の場面も何度か出てきます。実際に3階建てくらいありそうな高さのところを落ちるんですから、スタントマンを使ったのでしょうが、危険きわまりないですね。

驚くのは、船内への浸水、とりわけ船底の機関室などへ一挙に水が噴き出す場面などです。釜焚き要員が多数いる機関室の様子など、実物の船内を使って撮ったのではないかと思うのですが、そこに実際に水を大量に注ぎ込むわけにもいかないでしょうから、セットなのでしょう。しかしそう見えません。あるいは廃船を使ったのかも。客室への浸水場面などはスタジオのセットだとわかりますが。船内といえば、タイタニックの豪華なダイニングルームやボールルーム、シッティングルーム、巨大なキッチンなどが再現され、いかにもと思わせるけれど、おそらくこれらもセットでしょう。でも、船の傾きで、グラスの中の飲み物も傾く、ついにはテーブルやいろいろのものがなだれうつなども、そのままに描き出し、芸が細かくて実感があります。

大部分が浸水したタイタニックは甲板近くまで水没して沈没寸前、ついには船首から沈みだし、船体は折れ、そして大きく船尾が立ち上がり、そこに残された船客や乗員が殺到、必死につかまって海中に落ちるのを避けようとしますが、次々に転落、煙突も折れて倒れ、無残な姿となってついに垂直に海中に没する、こうしたクライマックスといえば、『タイタニック』のシーンの方を思い浮かべる人も多いでしょう。というか、そちらが後にこういった一連の描写をまねしたんじゃないのか、というのはマニアックな評で、まちがいなくそうだろうとわかります。遭難した生存者たちの目撃談から、こうした沈没の経過が伝えられているので、正確なものなのでしょう。

CGは使えませんから、これらのシーンはミニチュアを使って、プールで撮られたというのはわかります。そこは40年後のものには見劣りします。それでも精一杯、それらしく映ります。カットのつなぎで、沈む船、船上の混乱、絶望的な叫び、呆然と見やる救命ボート上の人々、転覆したままの折りたたみボートにすがりつく人々など、うまく描き出していますね。モノクロ映画であるのも、その辺の描写の迫力にプラスしていましょう。

ただ、惜しむらくは海の描写が単調で、いかにもプールのように見えてしまうことです。波はなかったとしても、北大西洋の極寒の海、そこに投げ出された船客らの姿というには、穏やかに過ぎ、寒さも感じられません。零度近い海中だから、ボートに乗れなかった船客や乗員はほとんどが死んだのです。ボート上でも、寒さと疲労で、命を落とした船客も少なくありませんでした。ましてや、タイタニックの運命を決めた氷山の姿というのもお粗末すぎて、とてもそう見えません。衝突の致命的な損傷も知らず、船上にこぼれ落ちてきた氷塊を拾ってはしゃぐ船客というシーンは出てくるのですが。

本船沈没後、洋上をさまようボート、その上の絶望的な表情、また必死に泳ぎ着き、すがり、乗り移ろうとするものたちとの命がけの争い殴り合い、力尽き沈んでいくものたちなど、その辺は丁寧に描かれ、壮絶な観を与えるのですが、なにせ、海の寒さが感じられないのは大いに実感をそぎます。キャメロンの『タイタニック』はそこに力を入れ、寒さに震える二人、ついにデカプリオのジャックが力尽き、ウィンスレットのローズの手を離し、氷の海の中に沈んでいく、悲しみのクライマックスをうまく構成していましたが。

寒さの実感が出てこないのに加え、救助された船客たちが、船上で死者への祈りを捧げる、そのラストシーンでも、多くがタイタニックの船上にいたときと同じような華麗な服装で登場するのですな。これは興ざめです。もともと真夜中の出来事で、寝ていた船客も多かったはずです。そこに着替えて、全員ライフジャケットを身につけるように指示が出ました。深夜まで遊んでいた人もいたでしょうが、そうした服装で海に降りたとしても、海上をさまよい、救出されるまでに相当に濡れ、いたみ、汚れ、惨憺たる状態になっているはずでしょう。あるいは濡れた服の寒さに耐えられず、救助船上で代わりのものや毛布などを借りて被るなどしているでしょう。華やかな帽子を被ったままというご婦人に至っては、です。そうした「遭難者」の姿にはとても思えない、どこでどの状況で撮影したのかわかってしまうというのでは、リアルに徹してきた映画の流れが断ち切られてしまった観です。

3.ドラマ性よりも事実を追う群像劇

肝心のお話しの方ですが、これは徹底的に群像劇的な撮り方で、主役といった存在を押し出しません。強いては、始めから終わりまで出てくる二等航海士のチャールズ・ライトラーという人物でしょうが、これは実在の生存者のひとりです。タイタニックの処女航海が始まる前、ロンドンからサザンプトン(サウサンプトンじゃない)に向かう列車のなかから、最後の救助船上にまで出ているので、主役と呼んでもいいのでしょうし、氷山に衝突以降の対応、乗客の避難脱出や混乱対応、最後に残された折り畳みボートの投下まで、いろいろな場面で陣頭指揮をとる、頼もしい男になっています。おおぜいの船客の死者をさておいて、助かってしまうのはちょっと違和感もありますが、実在の人物、実話なのですから、それを曲げるわけにもいかないでしょう。このライトラー二等航海士を演じるのはケネス・モアです。当時の英国ではかなりのスターで、日本でも知られたところでは、海戦ものでもある『ビスマルク号を撃沈せよ!』(1959)のシェパード艦長とか、『史上最大の作戦』(1962)での、ブルドッグウィンストンを連れた髭の揚陸指揮官マウド大尉とかがありますが、あまりメジャーな存在ではなく、戦争物のほかではテレビドラマ出演が多かったようです。しかも1982年に67歳で亡くなってしまっていますので、やはり目立った主役とも言えないでしょう。

ほかでは、最後まで船橋に残り、運命を共にした船長ジョン・スミスをローレンス・ネィスミスが、処女航海に同行乗船していて、いち早く沈没不可避を推論した設計者のトーマス・アンドリュースをマイケル・グッドリーフが演じています。悪役になるのは、同船の持ち主・ホワイトスターラインのジョセフ・イズメイ社長です。船長にいろいろ注文を出し、ともかく急ぐことを求め、さらに事故が起こってからなにかと足を引っ張ることになるうえ、太混雑のもとで「女性と子供優先」と船員たちが声をからしているなか、こっそり救命ボートに乗り込み、助かってしまうのです。そのまま歴史に残る悪人ですね。これをフランク・ロートンという英国俳優が演じています。残念ながら世界ではあまり知られていませんが、まあ誰も演じたくはない役でしょう。この配役陣のなかではかなり目立った存在でした。

船員や乗客になると実に多士済々で、ワンシーンしか出てこないのも少なくありません。あくまで群像劇の作り方です。金持ちの貴婦人、バクチ好きな紳士、三等船室に押し込められ、必死に脱出の道を探るアイルランド青年たち(まさにジャックの立ち位置)、悠然と席を譲り、船に残る高年女性、夫と共に残ることを選んだ妻、酒をがぶ飲みし、ために生還できたパン焼き主任等々。おそらく英国人の大部分には、こうしたタイタニック上の人々のたどった運命が固有名詞で記憶されており、それがどこで登場するのかというところに、当時関心があったのでしょう。

その中には、のちに『007/ゴールドフィンガー』で世界的スターになったオナー・ブラックマンなど出ています。のちのち、七〇、八〇になっても米英のテレビシリーズなどに出ているようですね。グラマラスな妖女というボンドガールのイメージとは真逆で、ここでは純真で心優しい若い母親という役柄で、面食らいます。夫と二人の幼い子らと乗船し、脱出の呼びかけに躊躇い、困惑するという展開。この役柄は実在の人物ではないようなので、彼女のために用意されたのでしょう。でも、この大混乱の群像劇のなかではそんなに目立ちませんでした。

ちなみにオナー・ブラックマンののちの出演作の一つに、『刑事コロンボ』シリーズの、「ロンドンの傘」(1972・原題Dagger of the Mind)というのもあります。舞台俳優役の彼女は、夫であるリチャード・ベースハートとともに、ロンドンでシェークスピア劇を上演しているのですが、そのスポンサーになってくれていた老名優を殺してしまう、それを折からロンドン訪問中のコロンボ刑事の目からどうごまかすか、というお話しでした。ベースハートは『白鯨』で、ただ一人生き残る船乗りイシュメールの役をやっています。さらに、1953年に米国20世紀フォックスが作ったTitanicというのにも出ているのですよ。つまり、この夫婦はどちらもタイタニックに乗っていたというわけで。それでコロンボ刑事に御用となっては、運の悪いこと。

このコロンボはロンドンロケなので、ほかには、『マイフェアレディ』のピッカリング大佐役で知られる、英国の名優ウィルフレッド・ハイド・ホワイトもいかにもの執事役で出演、またバーナード・フォックスというのもロンドン警視庁の警部役で出ているのですが、英国のテレビドラマでよく見る顔のうえ、なんと『タイタニック』(1997)にも出演しているのです。アーチボルド・グレーシー大佐という役で。いろいろと不思議なつながりですな。あわせて、タイタニックに乗っていた3人がコロンボ刑事にロンドンで出くわすというわけで(ウィルフレッド・ハイド・ホワイトもタイタニックものの何かに出ていたという記録は見当たりません)。

このほか、のちのビッグネームでは、「0011ナポレオンソロ」のデビッド・マッカラムも出ているというのが知られています。けれども、いくら目を凝らしていてもわかりません。そのくらい目立たない役でした。

ともかく、キャメロンの『タイタニック』とはまったく対照的に、ストーリー性、ドラマ性を切った「出来事」の進行中心の展開、ドキュメンタリーにも近いものです。というかキャメロンは、これなら逆に一発大ドラマが作れるぞと考えたのでしょう。まったくのフィクションの世界で、ヒーローヒロインを中心に据えて。

ただ、この映画『SOSタイタニック』にドラマ性を持ち込んだところは、タイタニックの沈没の危機に、いちばん近くにいたカリフォルニアン号が船長、無線士らの怠惰のためにSOS信号を受信せず、タイタニックからたびたび打ち上げられた信号弾にも注意を払わず、いわば見殺しにしたという展開です。水平線上の同船はタイタニック上から目視できたのです。そのへんはしつこいくらいに描かれています。結局100キロも離れたところを航行していた客船カルパチア号がいち早く信号を受信し、全速で救難に向かいます。同船の乗組員たちの英雄的行為が描かれますが、遭難海域に到達できたのは沈没後3時間近く経ってのことでした。その間に、海上を漂っていた遭難者のほとんどが命を落としました。この痛恨の思いが、映画全体のモチーフをなしているとも言えましょう。

もちろんそれには、当時の原始的な無線技術の限界や、公海上の救難体制の不備等があるとせねばなりません。氷山などの海上の危険の探知通報の必要は当然です。この映画だと、カリフォルニアン号はいち早く漂う氷山の危険を発信していたのですが、その電文が乗客からの多数の電信の発信に追われたタイタニックの無線室で紛れ、船長らに届けられなかったという展開になっています。このあたりの経過は、歴史上諸論あるようですが。

しかしなによりも、この大惨事の原因は、乗客乗員総数の半分しかなかった救命ボートの収容能力です。つまり、この巨船が沈めば、半分の人間は助からないと運命づけられていたのです。その計算を、映画のなかでもジョン・スミス船長は口にします。動転も、激怒もすることなく淡々と。そのとき、船長にはこれから起こる悲劇的結末と、おのれの取るべき選択が見えていたのでしょう。もちろん救助船の到着に一縷の望みを託したのでしょうが。「沈むはずがない」大型客船が現実に沈没してしまった、酷寒の海に千人以上が投げ出されたという現実の経過、そこにこそ、この映画が全世界に告げたかった事実が集約されているのでしょう。

この映画はまた、音楽が乏しいのも印象的です。いわゆる「鳴り物入り」場面が少ないのです。ちゃんと音楽監督もいるのですが。

この扱いには、有名な史実である、船上の楽団が最後まで演奏を続けていた、最後には「主よ、御許に近づかん」を精一杯奏でたというところに準拠している観もあります。ただ、彼らにも想像していたような悲壮感はないのですな。そこはちょっと不思議で、それこそが天国の主の御許に近づいていると信じる、信仰心そのものの描写なのでしょうか。キャビンにとどまったまま淡々と死の時を迎える、何人かの上流階級の船客たちと共に。

というわけで、この映画はやはり一見に値する力作でした。英国映画界の総力がかかっていたと言えるのでしょう。なにより驚くのは、ワイドスクリーンであることです。1950年代なら、まだスタンダード画面が一般的だったでしょう。そこは「紅の翼」と同じで、最新テクノロジーを生かそうという意気込みが見えます(断じて、スタンダード画面の上下をカットした、インチキワイドスクリーンではありません)。記録だと、1.66対1のビスタビジョンサイズと書かれていますが、ビスタビジョンで撮られたのかどうかは確認できません(ビスタビジョンというのは、シネマスコープに対抗して開発された、標準の35mmフィルムを横に流し、2コマ分を用いて横長の画面をそのまま焼き付けるという方式だが、それだけ鮮明に撮れる一方、もちろん専用のシネカメラが要る、ネガをポジに焼くにはまた縦流しにし、縮小しないと、各映画館の上映設備が使えない等で、ほとんど普及しなかった。数少ない使用作品は『十戒』など。のちには、標準のカメラの上下をマスクし、このサイズ画面にして撮ったフィルムを「ビスタビジョンサイズ」と称するようになったが、なんの利点もないインチキ)。ただ、その横長の画面は、タイタニックの全容を映すには向いていました。対照的に、こちらはカラーではありませんが、深夜の海上を描く、また当時の記録フィルムなど活用する都合も関係していたでしょう。モノクロであることが、臨場感を増していたとも言えます。まさしく英国人には、「記憶さるべき一夜」だったのです。

| 製作 アーサー・ランク |

| 監督 ロイ・ウォード・ベイカー |

| 脚本 エリック・アンブラー |

| 原作 ウォルター・ロード |

| 撮影 ジェフリー・アンスワース |

| 美術 アレックス・ベチンスキー |

| 音楽 ウィリアム・アルウィン |

おまけ 『八十日間世界一周』

この1950年代海空もののうちに入れられるものとして、Around the World in 80 Days ・邦題『八十日間世界一周』(1956)もあげられましょう。言うまでもなく、SF作家の元祖たるジュール・ベルヌの小説の映画化で、その意味『海底二万哩』も同類でしょう。これも、手間暇かけて作られ、公開時も鳴り物入りだったと記憶するのですが、当時には見ておりません。ようやく最近に、CS放送で見ました。

映画全盛期の作品らしく、カネかけて作られており、撮影もToddAO方式、ワイドスクリーンの一歩先を行った、70mmフィルムの先駆けです。というか、これもこの『八十日間世界一周』が始めで終わりくらいでもあったようで、この映画の製作者でもあったマイケル・トッド氏が1958年に飛行機事故で亡くなってしまうので、その名を冠した映画撮影方式も、その他おおぜいの70mm映画等に埋もれてしまいました。

『八十日間世界一周』自体は、当時七〇〇万ドルかけたと公称される、贅沢な映画ということなのですが、19世紀に金持ちが、当時の最新テクノロジーと交通インフラを駆使して、80日間で世界を一周できると主張、そのために自ら旅に出て、結果をクラブの友人たちと賭ける、こういうだけのお話しなので、意外に単純なのです。しかも19世紀ですから、現代の国際旅行の主役たる飛行機はない、自動車もない、大陸は鉄道、海は汽船、あとはせいぜい気球を使ったくらいで、あまりおもしろみはありません。これだけでなら、確かに世界一周は大変だったろうとは思うものの、共感を得にくいのです。

原作小説は1873年刊行とされています。飛行機をはじめとする、現代の交通手段の登場の一歩手前、99.999%の人間には「世界一周旅行」などというもの自体、何百日どころか何年かかっても実行できるなどと、想像だにできない時代でしょう。それだから、これを物語にした展開には、読者の胸躍らせる、まさしく空想の世界の無限の可能性が仮託されたのでしょう。現代における「宇宙旅行」の夢のように。しかしそれから100年近くのちに、敢えてこれを19世紀の物語として再現する映画というものには、どのような意味を見いだせるのでしょうか。その辺の掘り下げが乏しいまま、「当時」を再現するお話しにしたという、足元の弱さは否定できません。

しかも、人物と展開も今ひとつです。主役の英国紳士フォッグ氏を、いかにものデビット・ニーヴン、その従者(召使い)で主人を食ってしまう活躍ぶりのパスパルトゥーをメキシコ出身のカンティンフラス、フォッグ氏を銀行強盗犯と思い込んで追いかけるスコットランドヤードのフィックス刑事をロバート・ニュートン、インドで彼らに救われ、道連れになるアウダ姫をシャーリー・マクレーンと、ほとんどこれだけが主な登場人物なのですよ。ほかの主な俳優はロンドンでやきもきしているだけか、道中どっかの場面でカメオ出演する有名俳優とかで、あんまり人間ドラマ性は望めません。

世界一周の大旅行なのですから、至るところで波乱冒険、大活劇等々というつくりなのですが、いまから半世紀以上も前の製作となると、これも大部分間延びしています。インドを鉄道横断中、線路が途切れ、急遽象を買ってすすむも、途中で豪族の若君の葬儀に出くわし、その許嫁が慣習で一緒に生け贄火葬にされると知り、奇計を案じて救出脱走、香港では怪しいアヘン窟と、フォッグ氏を追い回すフィックス刑事の策謀で、パスパルトゥーは行方不明、さらに米大陸では横断列車を「インディアン」が襲撃、あわやという事態に、という物語進行であるものの、あまりにお約束的展開であり、しかもかなりがスタジオとセットとスクリーンプロセスで撮られているのが見え見えなので、いまの目から見れば興ざめです。世界各地で大規模なロケ敢行というのが、当時の宣伝文句であったはずですが、どの程度のものだったのでしょうか。

まちがいなく、大規模なロケーション撮影となっているのは、米大陸横断鉄道と「インディアンの襲撃」シーンくらいですな。それはそれ、ハリウッド映画の十八番で、そのための撮影用列車なり、襲撃する騎馬上のインディアンの大群を演じるスタントマンたちと装備なりは、最大限動員活用したことでしょう。ここに相当尺が裂かれています。馬上のインディアン戦士が、疾走する列車に飛び移るなどの特技シーンはなかなかです。でも、船のうえとなると単調で迫力を欠きます。以下の騒動を別として、定番の嵐襲来などもなかったですし。

映画クライマックスではこうなります。米大陸横断後、NYで大西洋横断の定期船に乗り遅れた一行は、小さな外輪蒸気船をチャーター、さらにそれも容易にすすまないうえ、燃料不足でアウトになりそうとなると、フォッグ氏は船を買うと宣言、早速にオーナー権限で、船上で燃えるものはぜんぶ燃やしてしまえと命じます。船室壁やマストに至るまでぶっ壊し、薪にします。これでなんとか、難破船のようなぼろぼろの姿でようやく英国リバプールにたどり着けるわけですが、そのとたんにフィックス刑事が逮捕状を執行、フォッグ氏は投獄されてしまい、万事休すかと思われます。その直後、すでに真犯人が捕まっていると知らされた刑事が頭を下げ、フォッグ氏、パスパルトゥー、アウダ姫はロンドンに列車で急ぐが、結局約束の80日目に間に合わない。賭けに敗れてフォッグ氏は文無しとなるかというところから、姫の求婚、さらには最後の大逆転になるのだけれど、この有名なお話しは誰もが事の次第を知っているので、ドラマ展開と演技、画面の切れ味で見せて欲しいところが、それが全然ないのですね。ホントの最後の最後、クラブに集まった友人たちが時計を睨んでいるところに、フォッグ氏が駆け込んで、という土壇場シークェンスのつくりが全然変わらないテンポと刻みで、これが19世紀的だろというつもりかも知れませんが、いかがなものかというところです。なにがあろうと表情一つ変えないフォッグ氏の泰然自若を強調するにしても。

無理矢理に、お定まりのドラマチックな結末にしてくれなくてもいいですが、大作映画の最後にしては拍子抜け気味です。フォッグ氏の存在をもり立てるはずの、悪役たるフィックス刑事の演技にメリハリのないのも、盛り上がりを欠きました。

そうしたなか、終始一貫主役なのは、従者パスパルトゥーです。怪しい英語、旅だっていきなりスペインで闘牛をする羽目になるとか、いろんな場面での踊りはキレッキレで、なにごとにも一生懸命になればなるほど、笑いがとれるとか、その演技だけが目立っています。米大陸横断鉄道での活劇のはて、インディアンに捕まっちゃうくらいですから。

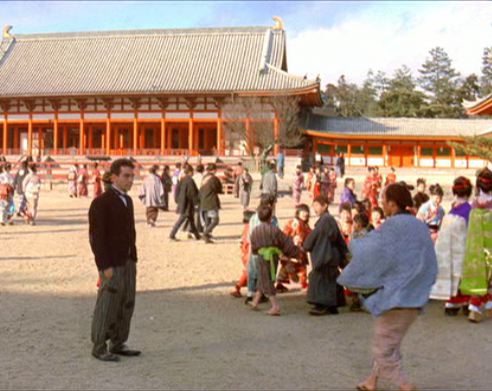

そのパスパルトゥーが騒ぎを引き起こすお話しのなかで、香港でフィックス刑事の策略に引っかかる、ために単身横浜行きの船に乗せられてしまい、日本上陸後は文無しで困窮する、という日本がらみの展開が一つ設定されています。この日本の描き方が相当に傑作で、いくらなんでも1950年代の撮影ということ自体が信じられないような場面の連続です。日本でのロケ撮影は鎌倉大仏前と京都平安神宮あたりに限られていますが、実際に現地ロケに参加したのはカンティンフラスだけで、その条件に合わせてストーリーをこしらえた観横溢です。

その辺の無理に加え、なにより日本人たちは男はみんな髷を結い、女性はみんな花魁か芸者みたいで、完璧に19世紀西欧の「ジャポニズム」認識の再現です。19世紀に書かれた本にもとづき、20世紀中葉に撮られた映画で、ここまでカリカチュア的なジパングを造りあげるという意図はどこにあったのでしょうか。とうてい、ヨコハマ開港後で定期航路が通う開国日本にも見えないのですが。別にエキゾチシズムの空想の産物で噴飯ものなどとは申しますまい。それにしても、です。しかも、文無しのパスパルトゥーはやむなく食べるために、地元「サーカスに入る」となると、もう完璧に時空を超えた存在になってしまいます。

こうした、非同時代的設定と画面の極致たる、ニッポン描写の意味を考えさせられるところだけが、にっぽんの観客にとっての、この映画『八十日間世界一周』の意義であったのかも知れません。

この映画を見ながら思い出しました。いまから60年以上も昔でしょうか、まだテレビが普及していなかった(わが家にも)時代、「ラジオドラマ」というのが娯楽で、よく聞いていました。結構いろいろなドラマがありまして、その中に「八十日間世界一周」もあったはずなのです。音声だけですから、あらゆる想定のものがかなり楽に作れます。スタジオを一歩も出なくても、世界一周できるわけです。もちろん翻訳、日本語でした。

いまではほとんど思い出せないし、記憶の遙か彼方なのですが、いまだに覚えているところがあります。従者パスパルトゥーはどこまでもつきまとうフィックス刑事をあしらおうとするものの、しつこくからんでくるのに対し、「フォックスさん」としばしば間違えるのでした。けれどもこれでは日本の聴き手には意味がわからないので、「おキツネさん」と言い換えていたのです。よく考えれば、そこだけ日本語ママというのも妙ですが、それだけにいまだに記憶に残っているのです。

原作『八十日間世界一周』の日本語翻訳書にそうした「親切な説明」が入っているのかどうかは確認しておりません。でも、この台詞のおかげで、いまもって私の記憶の一隅にとどめられているのです。鳴り物入りの、「世界各地で撮影敢行」の映画の与えるインパクトがイマイチであるのとは対照的に。

ちなみに、ですが、インターネット時代のおかげで、過去のTVドラマなど多くの番組のことを検索確認できます。誰かが情報提供し、公開しているのです(「テレビドラマデータベース」など)。たまに間違いなどもありますが、いろいろ助かるところです。でもラジオドラマとなると、古すぎることもあってか、まず情報は見つかりません。かなりメジャーだった、『赤胴鈴之助』とか、『紅孔雀』などのNHKの「新諸国物語」シリーズとか以外は。この「八十日間世界一周」ラジオドラマももちろん情報皆無でした。私のアタマの隅にこびりついている「おキツネさん」の台詞の記憶以外は、手がかりなしでした。

→ つぎへ