『Mr.ごんずい』のダイビング日記

フレンド投稿

地域情報誌の掲載エッセイ

超・ローカルエリア限定の地域情報誌に2ケ月に一度、掲載される

Mr.ごんずいのエッセイ。

きっと誰も気付かないだろうなぁ・・・なんて思ってたら 初回の掲載時

隣の奥さんに、『見た』と言われました。意外と見ているモノですねぇ。

知人に原稿頼まれてホホイと書いたのがきっかけ(超・軽い気持ち)。

第53号(2007年3月) 第55号(2007年5月)

第57号(2007年7月)

第59号(2007年9月) 第61号(2007年11月)

第63号(2008年1月)

第65号(2008年3月) 第67号(2007年5月)

第69号(2007年7月)

第71号(2007年9月)

第73号(2007年11月)

第75号(2009年1月)

第77号(2009年3月)

第79号(2009年5月)

第81号(2009年7月)

第83号(2009年9月)

第85号(2009年11月)

第87号(2010年1月)

第89号(2010年3月)

第91号(2010年5月)

第93号(2010年7月)

第95号(2010年9月)

第97号(2010年11月)

第99号(2011年1月)

第101号(2011年3月) 第103号(2011年5月)

第105号(2011年7月)

第53号(2007年3月)

はじめましてMrごんずいです。僕の趣味はスクーバ・ダイビングでかれこれ

20年潜っています。釣りをする人や魚に詳しい人は判るかもしれませんが、

ごんずいというのは海に住む魚の名前でナマズの様な魚。釣りでは外道と

しても有名です。みすぼらしく、普段は集団行動しつつも夜には単独行動、

しかも毒持ちという事が他人とは思えなくて?この名前を語っています。

さて20年以上潜って飽きない理由の1つは海や生物がいろんな事を教えて

くれるから…。この冬は記録的な暖冬で地球環境の変化を改めて思い知ら

された人も多いと思います。海の中も同じで、昔は奄美大島が北限とされた

生物が今や伊豆でも確認される等…。変化は10年以上前に気付きましたが

ダイバーに出来る事は警鐘するくらいで無力さを感じるこの頃です。

次の世代に『あるべき自然』を残す為に大人は何をすべきなのか今一度

考えてみては?

こんなダイビングに関するエトセトラは検索サイト:『ごんずい』クリック!で。

時間のある方はどうぞ。

環境問題を訴えるミジンベニハゼ ごんずい

第55号(2007年5月)

スクーバ・ダイビングをやっていると人に話すと大抵の人は夏をイメージしているので

僕が通年潜っている事を知ると『冬は寒いのに信じられない』と驚きます。確かに冬の

海は水温も下がり寒いのですが、水の入ってこないドライスーツで潜ればさほど苦痛?

ではありません。逆に陸上と同じく冬は水も澄んでいるので写真を撮るには最適です。

海の中にも当然季節はあって見られる生物も変わってきますが、日本のダイバー界で

冬に脚光を浴びるのがウミウシの仲間。最近はテレビで紹介される事も多いし、図鑑

まで出版されているので認知度は飛躍的に向上したので知っている人も増えましたが

全く知らない人はナメクジを想像して下さい(正直、キモい生き物です)。で、何故に

人気があるか?理由の1つは変化に富んだ形と色彩です。イボイボなヤツからミノ(蓑)

を背負った様なフサフサっぽいヤツ、地味な色からピンク、蛍光色まで無数の種類が

います。中でも人気なのがウデフリツノザヤウミウシという何とも舌をかみそうな長った

らしい名前のウミウシですがその外見と色彩から『ピカチュウ』と呼ばれています。

水中写真に興味がない子供にもコイツの写真だけは反応がありますね(笑)。

大きさは3?5cmくらいで本名のウデフリが語っている如く意外と動きがあるのに驚き。

ポケモンに登場する本家の様な明るい黄色のボディと先っちょ黒の色の配色でとても

奇麗です。ま、こんな訳でシーズンオフと思われがちな冬にも実は楽しい生物がたく

さんいる事を知って貰えればこれ幸いかと。尚、僕はウミウシも嫌いじゃないけど、

超・奇麗なお魚:ハナダイの仲間が一番のお気に入りだったりします。ではまた。

ウデフリツノザヤウミウシ

第57号(2007年7月)

今回で3回目となるエッセイですが、今回は大好きなハナダイの仲間の話です。

ハナダイと言ってもピンとこないかもしれませんが、大きくはスズキの仲間で

全世界の温帯・熱帯域に多くの種類がいます。日本にもたくさんの種類がいて

どれも奇麗な魚です。その美しさ、申し訳ないけど奇麗で名高いクワナーゼの

ご婦人方でも到底敵わない美しさであります。

最もポピュラーなのは比較的浅い場所に生息しているキンギョハナダイという

種類で、その名の如く金魚のような可愛らしさで群れていて僕たちダイバーを

いつも楽しませてくれます。ハナダイの魅力と言うか、魔力と言うか、写真に

撮ると良く判るのですが、ボディだけでなくヒレの先までが美しく、見ていて

飽きる事がありません(完全に惚れてマス)。その魔性?ゆえか、レアで極彩

カラーな種類はやや深い場所に生息していて出会うのは非常に稀。深場なので

リスクもありますが虜は魔性には勝てません(気をつけなきゃ)。

ではハナダイの仲間から幾つか写真を紹介します。ハナゴンベという種類は

色彩もさながら顔が歌舞伎役者みたいでユニークです。大きくなると可愛さも

半減しちゃいますが、3〜4cmの個体は特に可愛いです。奇麗なんですが、

水中では岩がオーバーハングした暗い所を好んで生息しているネクラな性格。

スミレナガハナダイは海外の熱帯域には無数にいるのですが、写真を撮影した

串本では珍しい種類。ハナダイの仲間は実は生まれた時は全てメス。メスの中で

強い個体がオスに性転換するという特徴があります。写真はメスの個体ですが

オスはボディの中央にサロンパスを貼ったような婚姻色が現れるのが最大の

特徴です。既に気付いた人がいるかもしれませんが、性転換するのでいわゆる

オカマちゃんも存在しちゃいますが正確にはオナベちゃんですね。

少しでも興味が沸いた人は図鑑かネット検索で見て貰えると何故にハナダイに

ハマってしまうのかが理解して頂けると思います。

スミレナガハナダイ ハナゴンベ

第59号(2007年9月)

今回は海の危険な生物の話です。海の中には実に多くの危険な生物がいます。

海の危険な生物と聞いて誰もが先ず想像するのはサメでしょうね。世界中の

海には300種類以上のサメがいますが、人を襲う危険な種類は意外と少なく

僕たちダイバーが出会う事は滅多にありません。何故ならその多くが外洋性

つまり大海原で生活しているからです。海岸線の海にもサメはいますが殆ど

おとなしい種類で、人間が挑発しなければ問題ありません。その昔、友人が

ネコザメというおとなしいサメの尻尾を掴んだら体が180度クルリと周り

顔がこっち向いてドキッとしましたが無事でした。サメって軟骨魚類なので

皆さんも注意しましょう(サメ掴む人はいないと思いますけど…)。

ウツボも危険なイメージが強い魚です。特に歯が鋭いので噛まれたりすれば

とんでもない事になるのですが、これもちょっかいさえしなければ向うから

襲ってくる事はありません。稀に口を大きく開けて威嚇してきますが殆どは

事故には至りません。まだダイビングを始めて間もない頃の事。トラウツボ

という奇麗なウツボが口を開けてこっちを見ていたのですがあまり警戒して

いる様子じゃなかったのでつい調子に乗って指を口の中に入れて遊んでたら

いきなり口を閉じたので驚きました。危うく人差し指を無くす所でしたが、

グローブは鋭い歯でスパッと切れていました…(良い子は絶対真似しない!)

これ以外にもヤバイ生物はうじゃうじゃおるのですが、最後に今一番脅威を

感じている生物:イラモの話。実は先月、串本に潜りに行った際に恥ずかし

ながらおイタしちゃいました。イラモという生物は海底に付着している海草

みたいに見えますがクラゲと同じく刺胞(しほう)を持つ動物で、イメージ的

にはサンゴやイソギンチャクの仲間。この刺胞に触れると皮膚は酷い腫れに

なって最悪は跡が残る猛毒です。何気にグローブで触ったのに気付かず顔を

グローブで触ったら一週間は人にお見せ出来ない顔になっちゃいました…。

ま、悪いのはイラモじゃなくて全部自分なので仕方ないですね。

トラウツボ

第61号(2007年11月)

この頃すっかり秋めいて寒くなってきましたが海の中はまだまだ暖かい季節。

今回はベストシーズン到来の話です。知る人ぞ知る、海の中の温度の変化は

陸上より2ケ月遅れています。なので秋は水温も高く、水も真夏よりは更に

クリアになって水中では快適!逆に6月とかは未だ水温も低い所が多いので

冬装備で潜ったりするのでが意外に思われるかも…。

さて秋の良いところは海況だけではありません。秋は海の中も生物で溢れて

います。特に今年生まれた幼魚(赤ちゃん)が多く見られる季節。これがまた

愛くるしく可愛い!大人になると全然可愛くない生物も幼魚ステージでは

輝きが違いますね(人間も同じだったりする…)。シマキンキャクフグという

魚(写真:幼魚)はその典型。成魚は威風堂々そこいらをうろつき、ウザ…と

時より思いますが、弱い幼魚は海草の繁みに潜んで外敵から身を守ります。

この姿がまた可愛い。アオサハギという小型のカワハギは大人も可愛いけど

赤ちゃん時代はスペシャル可愛いです。なので幼魚が多いこの時期は写真の

被写体探しには事欠きません。大人でも充分に美しいキンギョハナダイも

2?3cmの幼魚では格別!可愛いですねぇ(エヘ・エヘ)。ってこんな事

ばっかり書いていると変態オヤジに思われそうですが、これら『可愛い』は

法則があります。つまりは幼魚ステージでは体の割に目が大きいという絶妙

バランスが人間のハートを掴むんでしょうね。

これに加えて黒潮に乗って死滅回遊魚と呼ばれる南方系の魚も見れるのも

秋の魅力の1つですが紙面の都合もあるのでまた別の機会に。

こんな風に秋はダイビングに楽しい時期なのですが、学校・家族行事等にも

最適シーズンなので海に行く時間を作るのに苦労するのが悩みのタネです。

もっと海に行く時間くれ〜。

アオサハギ幼魚 キンギョハナダイ幼魚 シマキンチャクフグ幼魚

第63号(2008年1月)

かなり遅くなってしまいましたが明けましておめでとうございます。今年も

海の中の楽しい世界を紹介していける様に頑張りマス!さて、今まで海中の

可愛い生物や奇麗な生物や怖い生物の話を書いてきたのですが、今回は志向

変えてMr.ごんずいワールドの話。

ダイビングの楽しさは生物を観察したり奇麗に写真撮ったり、或いは水中の

ダイナミックな地形を楽しんだり、無重力状態を体感したり・・・人により

様々です。自分も水中写真を中心に遊ぶ大人なのですが、ちょいとだけ他の

ダイバーと違う点があります(ああ、衝撃的告白!)。

先ずは水中アイテム制作の世界。水中で遊ぶ道具を自作して楽しんでおるの

ですが、例えば流氷の妖精と言われるクリオネのロボット製作であるとか、

発電魚として知られるシビレエイの発電確認装置であるとか、紙面では言い

難いけどいろいろあります。ま、その大半が失敗作とも言えるんですが…。

ちゃんと基本ポリシーもあって、『役に立つモノは作らない』です。かなり

前になるのですが、当時として画期的に思えた水中蛍光灯を作成したまでは

良かったけどほぼ同時並行で某メーカーも作成していて、個人のレベルでは

とても勝ち目無しと痛感したからです。それ以来、誰も真似しない超ニッチ

世界に没頭しています。何故こんなモノを作っているか?実は以前は横浜の

ダイビングショップで週末ガイドをやっていて、お客さんに少しでも喜んで

欲しいというピュアな気持ちからでしたが今や自分のみが楽しむ世界(笑)。

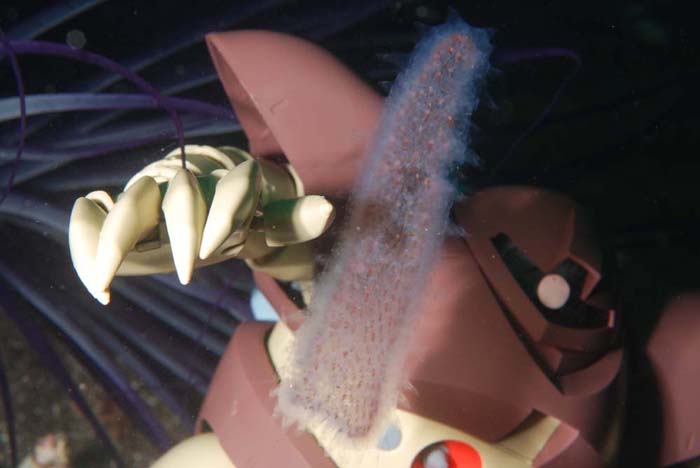

もう1つ、水中ジオラマワールド創生も楽しいです。かなりディープになり

ますが、ガンプラを水中に持ち込んで写真を撮る等。勿論、水中用のモビル

スーツ(ズゴック,ゴック等)と自然の水中生物とのコラボというかつて誰も

成し得なかった世界を創造しているのです!…あら、誰もついて来てない?

…ま・ま、楽しみは多い方がイイに決まってるし、これこそが自分スタイル

なのでこれからも新しい世界を作っていこうと思ってます、はい。

MSゴックとヒカリボヤ

クリオネ型ロボット:オネクリ

第65号(2008年3月)

陸上ではそろそろ春の季節ですが、海の中はまだまだ冬といったこの頃です。

前回はディープな趣味の世界:ごんずいワールドの話でしたが今回は本来の

ダイビングの話です。最後までお付き合い下さいね。

さて、老若男女を問わずして珍しいモノ=レアモノには何故か心を揺さぶら

れるものがあります。海の中にも普通に見られる生物と、滅多に見れない

レアなヤツというのが実際にあります。かれこれ20年近く潜っていますが

数回しか出会えていない生物って多いんですよ。それでも一度出会えただけ

でもラッキーなのかもしれません。未だ出会えていない生物は山ほどいます。

クルマダイという深海に住む魚は冬場になると比較的浅瀬に来る事が多いと

されています。深海性の生物なので目が大きく、特に幼魚は体の割に大きな

目が『お目目くるくる・クルマダイ』と言われる程に可愛いのですが、出現

する場所は急激に水深が落ち込む箇所に限定される事もあってとてもレアな

生物なんです。浅場に来るとは言ってもやはり深い場所なので居れる時間の

制約もあり、写真撮るには苦労させられますがレアモノをゲットした瞬間は

子供に戻りますね(笑)。

ボロカサゴというカサゴの仲間も一度出ると数年はお目にかかれないとまで

言われている珍しい種類。食卓にも出る岩場のカサゴと違い、その名の如く

ヒレや全身がボロボロの海草に見える超巧妙な擬態のスペシャリストです。

多くは台風などの海が荒れた直後に流されてきて見つかる事が多いのですが、

暫くすると姿を消してしまいます。普段からいるのかもしれませんが海草と

そっくりの擬態に欺かれ見つけ難いのでしょう。なのでコイツが現れると

水中で行列が出来るとさえ言われます(想像し難いですがこれマジっす)。

今回はそんなレアモノの秘蔵写真を添付しちゃいます。そんなレアモノに

遭遇するには運と根気が必要です。実は世界中の海にいるというあの有名な

マンボウには未だ遭遇した事がありません。早く遭遇してみたいなぁ…。

ズタボロ?!のボロカサゴ

お目目くるくる・クルマダイ幼魚

第67号(2008年5月)

今回はダイビングに関する小ネタ集です。僕の趣味はダイビングなんですと

人に話すと良く聞かれる(ダイバー共通の)質問にお答えしちゃいます!

--------------------------------------------------------------------

◆ダイビングってどの位深く潜るんですか?時間はどの程度ですか?

⇒レジャー・ダイビングの場合、潜る深さ(深度)は最大で18mというのが

一般的な模範解答です。とは言え実際にはもっと深い場所も潜ります。安全

潜水という観点では通常は30mを超える潜水はしません。理由は海中では

体にかかる水圧が10mで+1気圧加算されていくので深く潜ると潜水病の

リスクが大きくなるからです。…でも深い場所には魔力と言うかレア生物に

遭遇出来るチャンスもあるので時として危険をかえりみず一線を越えちゃう

自分もいたりします(反省)。1回のダイビングで潜っている時間は深さにも

よります。ダイバーは外圧と等しい空気圧でエアー消費するので(でないと

肺がつぶれちゃう)、深いダイビングでは潜水時間は短くなります。平均的な

潜水時間は50分前後です。これを1日で2回潜るのがスタンダードです。

◆サメって怖くないですか?

⇒そりゃ怖いっす。…なーんてね。実際にサメに遭遇するのは実は珍しい

事なんです。なのでサメに遭遇出来ればラッキーって感じ。サメと言っても

数百種類もいて、人を襲うサメは僅か数種類なんだそうです。自分は今まで

危険と感じた事は殆どありませんが、南方に住む友人がホオジロサメに遭遇

した時の話を聞くとちょっとおっかないです。喰ってやろうという顔してる

そうです。奴らは胃袋反転という脅威の技で先ずは獲物を口に入れちゃって

ダメなら吐き出すそうな…。ま、ヤバイ奴は外洋に生息するので殆ど心配は

ご無用なのです。でもサメって究極に美しいフォルムした生物ですよ(マジ)。

生物学的にも貴重な生物なのです。ヒレだけ取られて捨てられる…なんて事

正直許しちゃイケナイのです(確かにフカヒレ美味いけど)。

カスザメ ”これも立派なサメ”

第69号(2008年7月)

夏です!みなさん元気にしてますか?今回は原稿締め切り日に何を書こうか

迷いつつ焦って書いているMr.ごんずいです。夏=ダイビングシーズンと

思われ気味ですが、実はこの近海での最適シーズンは秋なので水中透視度が

グッと良くなるにはもう少しの我慢ってとこです。

さて今回はユニークな生物の話をします。テレビでも生物系番組でしばしば

紹介されるイザリウオという・・・おっと、実は近年イザリウオという名は

差別用語(いざる=足を引きずり歩く)という見地から廃止されたので、今は

正式にはカエルアンコウという呼び方をせねばなりません。実際にダイバー

仲間では昔から非常に人気があって、誰しも差別用語から来た名前であると

すら認識していなかったので、未だにイザリウオと呼ばれているのが実情。

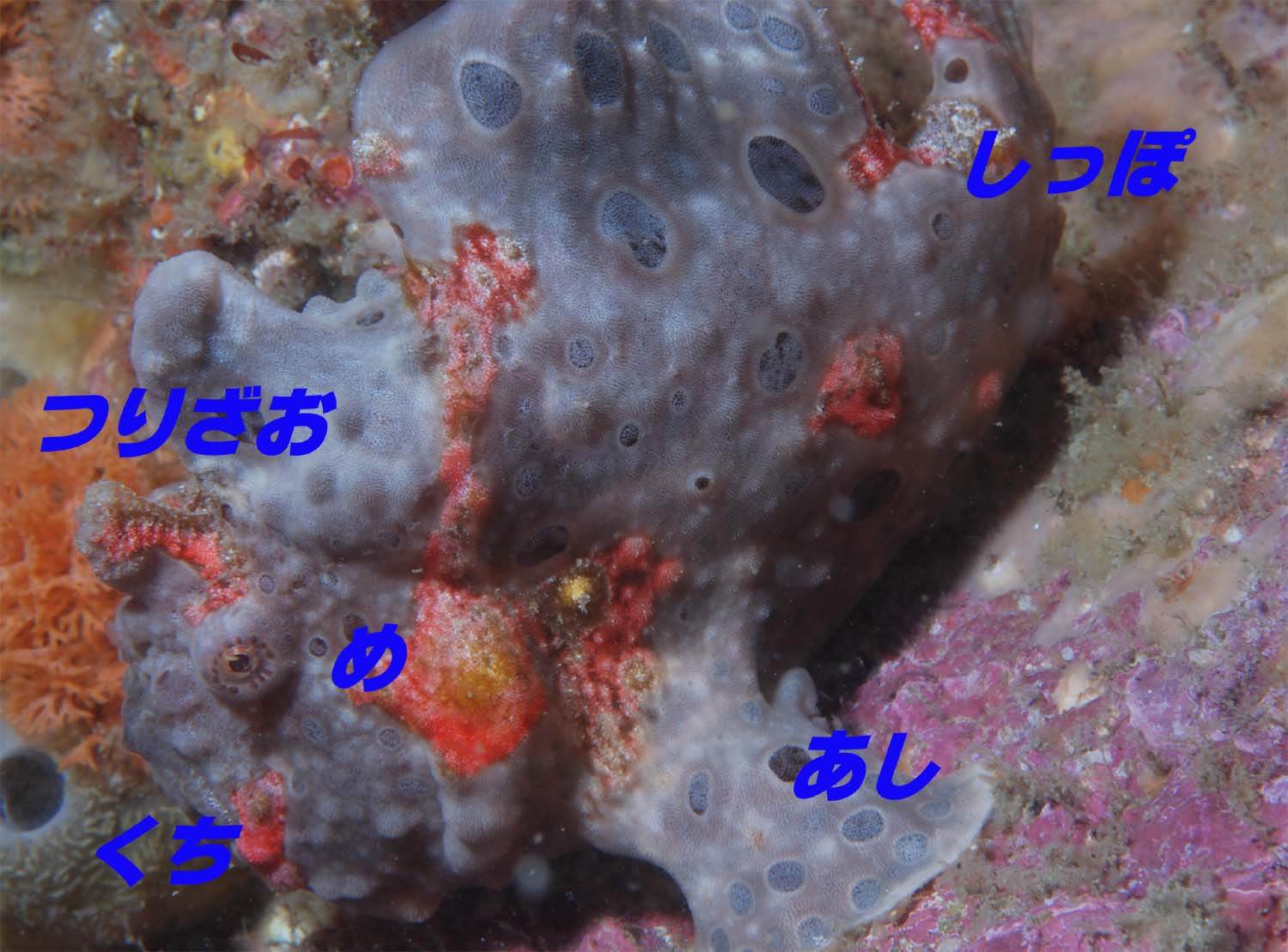

その容姿はとてもユニーク。魚とは思えない足で歩くしぐさと、愛嬌のある

顔で不動の人気と言っても過言じゃないです。いろんな種類がいるのですが

水中では多くが岩陰等にジッとして海綿等に擬態しています。最大の特徴が

ナント!頭の上に皮弁が発達したエスカと呼ばれる釣竿を持っていて、良く

知られるアンコウと同じく口の前で振り回して小魚をおびき寄せてパクッ!

動きは鈍い魚ですが、生物の進化は凄まじいモノがあります。動きは鈍いと

書きましたが、実は究極のジェット水流(噴射)で高速移動する離れ業も隠し

持っているから魅力の尽きないアイドルです。

南紀あたりで一番多いのはイロカエルアンコウという種類。擬態する環境に

よっていろんなカラーバリエーションがあり、楽しませてくれます。普通の

魚とかなり違うので写真に解説しておきました。足=胸鰭が進化したもの。

これで水底を歩きます(マジ)。大型のオオモンカエルアンコウは30cmを

超えるバケモノです。体は岩礁そのものに擬態し、グロテスクなお顔立ちは

非常に不気味。でも何処となく可愛いんですよね。少し名前が長くなり呼び

難くなったけど、彼らとの出会いはこれからも大切にしたいと思います。

イロカエルアンコウ

オオモンカエルアンコウ

第71号(2008年9月)

早いもので今回が第10回の執筆となりました。さすが回数が増えてくると

書くネタも切れるだろうと思われるかもしれませんが、20年以上にわたり

長く潜り続けているMr.ごんずいには原稿締め切り直前でも動揺する事は

全くありません(焦せ・焦せ)。で、今回は長年の経験から『武勇伝』でも

紹介する事にしました。一応語れる範囲内で・・・。

--------------------------------------------------------------------

◆マンタに乗った事がある(えぇ?!)

⇒あります。マンタと言えばダイバーなら誰しも見たいと思うであろう世界

最大のエイ、あまりに有名。最近はパチンコ屋でもいます。日本も沖縄など

運が良ければ遭遇出来ますが、自分の場合はマンタ運が悪く、遭遇するまで

随分時間がかかりました。初遭遇はパラオ共和国。ジャーマン・チャネルと

呼ばれる水路は有名なマンタ・ポイントで、船が速度落として進んでいると

前方から黒い物体Xが!『マンタだ飛び込め!』の号令で海に飛び込んだら

マンタの背中の上に落ちたというとんでもねぇ話です。

◆ハンマーヘッド・シャークでハンマー投げをした事がある(どひゃ?!)

⇒あります。シュモクザメという頭がトンカチ状のサメで人も襲われた事が

あるサメです。冬の西伊豆の出来事、『最近ハンマー出てるぞ』という情報

から駆けつけたのですが(当然見たくてね)かなり弱っていたらしく水中で

発見した時は既に死んでいました。直後だったらしく奇麗な死体で(海では

魚の死体は殆ど見ないと言っていい程すぐに食われてしまう)コレを遊びで

・・・投げた訳です、室伏選手の如く。でも実は砲丸投げだったかも。

--------------------------------------------------------------------

怪しくなってきたので武勇伝はこの辺で・・。ごんずい玉をハート型にする

『ごんずいLOVE』計画に現在取り組み中なのですが完成すれば前人未到

Mr.ごんずいならではの武勇伝!どうぞ朗報をお楽しみに!(誰が?)

第73号(2008年11月)

今回はダイビングに関する小ネタ集の第二弾です。趣味はダイビングですと

人に話すと良く聞かれる(ダイバー共通の)質問にお答えしちゃいます!

--------------------------------------------------------------------

◆やっぱり日本より海外で潜るのが楽しいですか?

⇒人それぞれなので何とも言えないですが、海外の南国リゾートで潜るのは

やはり楽しいですね。自分はあまり海外に出ない方ですが(金銭的な話も…)、

パラオとかは最高でした。多くのダイバーがNo1として選ぶパラオは日本から

真南へ3000kmの島国で、移動もさほど苦ではないので幾度か通いましたが、

バラクーダ(大型のカマス)のカーテン状の群れや、大型アジの仲間がまるで

洗濯機の中にいるみたいに渦巻いたり、とにかく魚の濃さには圧巻でした。

完全にパラオに惚れ込んでしまった自分は自宅の玄関先に石でパラオ諸島を

形作った程。でも楽しい点では日本国内も負けてはいません。ご存知日本は

四方を海に囲まれ、北はオホーツクから南は沖縄まで実に変化に富んだ海を

満喫できる世界有数の楽園なんです。太平洋と日本海では生物層も違うし、

亜熱帯の小笠原で潜った翌週に知床の流氷ダイブなんて事も現実には可能な

ダイバー天国なのです。海外で遊ぶも良し、国内で楽しむのも人それぞれ。

◆シーズンは暖かい夏で寒い冬は潜らないのですか?

⇒これも人それぞれ。日本の冬は寒いので海外へ出かける人が多いのも事実

ですが、逆に冬は水が澄んでいるので自分は寧ろ冬が好きです。多少寒さを

我慢する部分はありますがドライスーツという水が入ってこないスーツなら

流氷の下でも潜れます(因みに水温は−3℃)。海水が凍る寸前の世界ですら

生物が逞しく生きている姿には感動すら覚えますね。自分にとってパラオは

第二の故郷ですが、知床は第三の故郷と呼ぶ程に流氷下の世界には心打たれ

ました。でも気合入れなくても潜れる夏から秋が日本ではやはり一番楽しい

時期であるのは間違いないですね。今回は優柔不断な話ばかりでした。

玄関先のパラオ諸島

流氷に潜るMr.ごんずい

第75号(2009年1月)

新年明けて最初の寄稿になります。本年も海の中の楽しく、不思議な世界を

紹介していきたいと思っていますので宜しくお願いします。さて今回の話の

ネタを何にしようか?3分考えて『変』にしました。漢字一文字でその年を

振り返るという世相漢字のアレ。昨年は『変』でしたね、変革の変。

海の中の生物も『変わる』という意味では驚く事がてんこ盛りです。代表的

なのはイカの仲間。彼らは一瞬にして体の色を変えます。背景に同色化して

隠れたり、威嚇する場合や求愛など様々なケースがありますが、中でも色が

まるでお花の様なハナイカは非常に奇麗です。このイカ、海中の忍者に例え

られる事も多いのですが、海底を抜き足・差し足で歩いたり、黄色・ピンク

色・紫色に変化したり見ていて飽きない不思議な生物です。写真では変化が

判り難いのが残念ですが、展示している水族館もあるので一度ご覧になると

話のネタになるかと。尚、ハナイカって結構なレアモノだったりします。

次は深場に生息し、冬場になると比較的浅い場所に現れるマトウダイの話。

生息域は広いのですが、マトウダイに遭うと冬だなぁと感じる季節生物で、

特徴的なのは体のド真ん中にマト(的)の様な黒っぽい点がある事でその名が

付いているのですが、このマトが警戒したりするとカラータイマーみたいに

点滅をする変化は驚き桃の木です。我々人間は短い時間で皮膚の色を激しく

変化出来ない事を思えば、彼らの能力には驚かされます。まぁ目の色変えて

とかよく言いますが実際変わってないしね…。残念ながら深場生物がゆえ、

水族館での飼育は稀。自分も水族館ではお目にかかった事はありません。

最後に黄色い普通お魚:アカヒメジの話。彼らを水中で見ると明らかに黄色

なので、その名のアカ(赤)とは矛盾します。が、魚類にはよくあるのですが

この魚、釣られて死んでしまうと体は赤く変化するんだそうで、死後の体色

から名が付いた悲しい魚だったりします。なので健康な水族館では黄色(笑)。

変わらないマンネリズムを貫く自分には変わる彼らに少し尊敬の眼差し…。

マトウダイの的? 海の忍者:ハナイカ

第77号(2009年3月)

今回は自分も大好きな底モノ生物の話をします。さて、底モノと言いますと

海底の底でアリマス。海の底にもいろいろあるけど、岩や石だったり、砂地

だったり、海草で覆われていたり様々。その中でも一番楽しいと感じるのが

砂地に潜む生物。ヒラメやカレイといった生物は典型ですが、砂地と同色化

して姿を眩ませているので実は中々見つかりません。けど見つけた時は実に

嬉しいもので、逆に相手は見つかったと思っていないので接近して観察する

事も出来る生物群なのです。

ウミテングという砂地に潜む魚はその名の如くテングの様な長い鼻の風貌。

比較的珍しい魚でダイバーに人気があります。海底を這うように移動して、

胸ビレは扇子の様な面白い形をしています。広くはタツノオトシゴの仲間で

大きな個体でも5cm程度。でも最近あまり大きな個体を見なくなった気が

します。体は硬質な魚なので捕まえられて標本にされている・・・という悪い

噂もあったりしますが無用な殺生は絶対に止めて欲しいものですね。

海底を這う様に泳ぐ生物は他にも面白い魚が多く、まるで円盤UFOの様な

セミホウボウという魚も一見の価値有り。水族館では中々お目にかかれない

生物ですが、胸ビレを広げると半円の形をしていて、背ビレの一部をツノの

様にピンと立てて泳ぐ姿が実に愛くるしいのです。特徴的な大きな胸ビレは

相手を威嚇する為であろう目玉の様な模様が描かれていてコバルトブルーで

とても奇麗です。一見、砂地って殺風景な風景ですが、目を凝らして探すと

こういった生物に遭えるので非常に楽しい場所なのです。が、砂地の生物を

観察する時には足を上下に動かす普通の泳ぎをすると砂を巻き上げてしまう

ので注意が必要。砂地近くを泳ぐ時は海底から僅かに浮いた状態で足を上下

ではなく左右に動かし移動するというテクニックを身につけなければダメ。

砂をモウモウと巻き上げ、砂漠の狐:ロンメル戦車軍団と呼ばれて後ろ指を

指されてしまいますからね。

天狗?の様なウミテングのペア UFOの様なセミホウボウ

第79号(2009年5月)

ついこの前まで冬だったかと思えば今や季節は春。春ですよ、皆さん!春と

聞くと何故か待ちわびた季節の到来に思う人が多いでしょうが、ダイビング

業界では春=最悪シーズンの到来なのです。前に投稿したかも知れませんが

水温の変化は陸上から約2ケ月遅れて変化するので、春先は水温も最低まで

下がり、とっても海水は冷たいのです。更に海の中にも四季の変化があって

春になると陸上と同じく草木が育つのですが、海草が一部溶けて水中を濁す

元凶となります。『春潮』と呼んでいますが、この時期、視界が極端に悪く

なる視界不良潜水を余儀なくされるケースが実に多いのが現実・・・。一年を

通じて潜っていると必ずこの劣悪な時期を越え、漸く心から待ち望んだ夏が

やってきます。因みにどれほど視界不良かと言えば、1m先が見えない事も

あります。ま、こんな悪いコンディションには楽しくないので潜らない方が

良いかもしれません。但し海の場合、潮に左右されるので視界不良の翌日は

回復しているケースも多々あります。

さて春には全く楽しみが無い?と言うと、春なりの楽しみ方はあります。

メバルという魚をご存知かと思いますが、この魚は春の季節に良く目立つ魚

です。目が大きくて、目を張る=メバルが語源とされていますが、一説には

春という話もあります。煮付けにすると美味しいです(勿論殺生してません)。

春になると冬を越した成魚が他の小魚を狙って大きな目を利かせながら浮遊

している姿がこの季節ならでは。

また春は視界が悪い事が多いけど、そんな悪コンディションの中で奇麗な

生物を見つけるとホッとします。先月劣悪な海況で撮った奇麗なウミウシの

写真を投稿します。ハナオトメウミウシという種類で特に珍しくもないけど

光の届き難い暗い海の中でオレンジ色の鮮やかな体が目を引きます。写真が

モノクロで奇麗さが伝わらないと思いますが、インターネットで検索すれば

ヒットしますので一度見て貰えると良いかと。

春の魚:メバル 奇麗なハナオトメウミウシ

第81号(2009年7月)

今回は極めて自己中心的な執筆となりますが(いつもだ!)暫しお付き合いを。

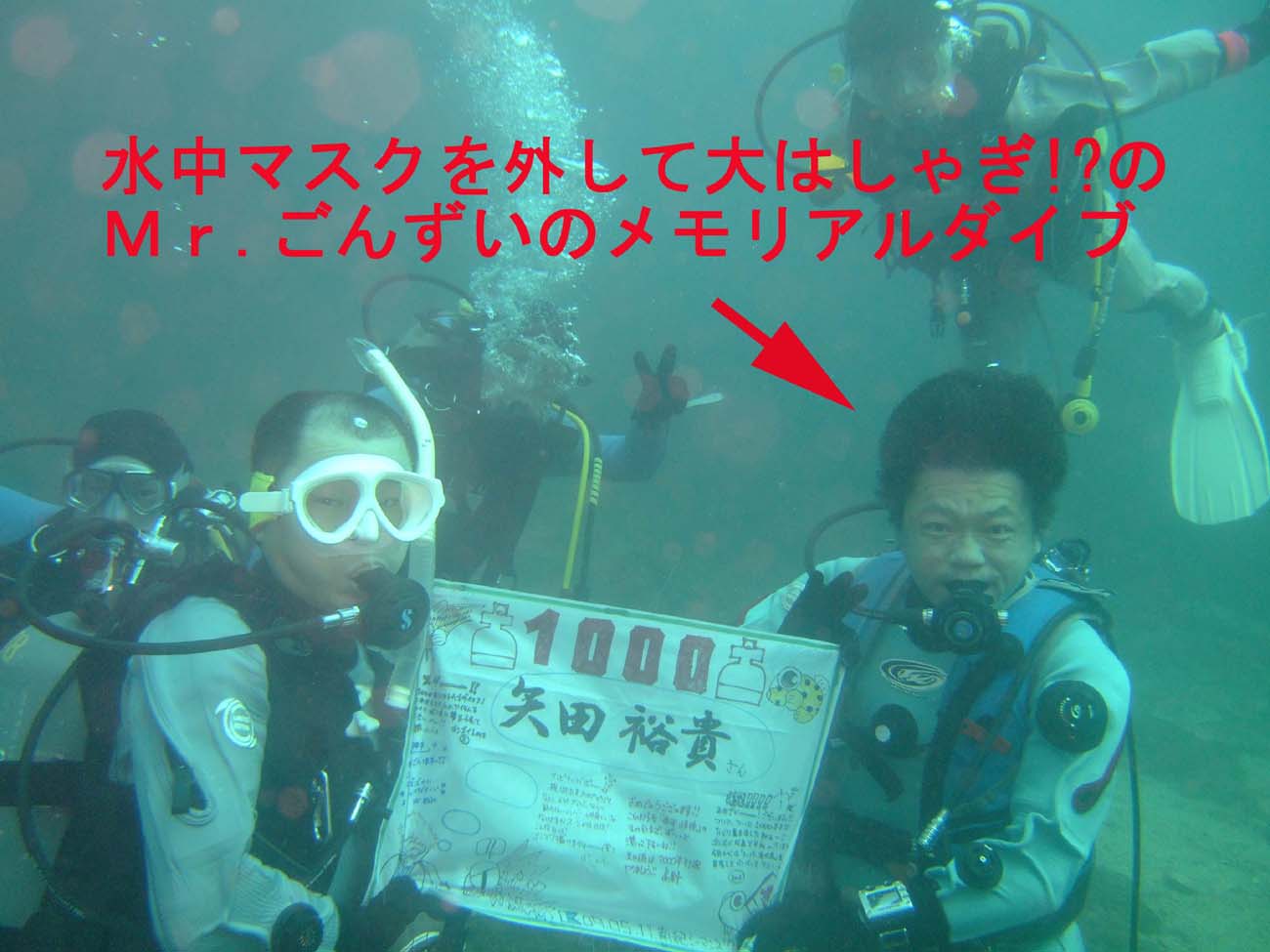

ダイビングを始めて23年目となるこの春,遂に通算ダイビング本数が1000本

到達しました。ダイバーは1回の潜水で1本の空気タンクを使い、1日では

午前と午後に1ダイブづつ潜るのがスタンダードなので一日2本が標準的。

今まで100本単位のメモリアルダイブをお祝いする側にあっても一度も自分の

メモリアルを祝った事がなかったので節目の1000本ダイブで最初で最後??の

記念行事をヤッちゃいましたの報告。通常、メモリアルダイブでは水中で

仲間が記念フラッグを準備してくれて記念撮影などするのが一般的ですが、

ありがたい事に串本の現地ショップが自分の為に準備してくれていました。

お祝いして貰うって何か嬉しいモノですね。さて、サプライズ好きな自分は

通算1000本ダイブ記念に誰もやってない事をしようと実は半年前から企画し、

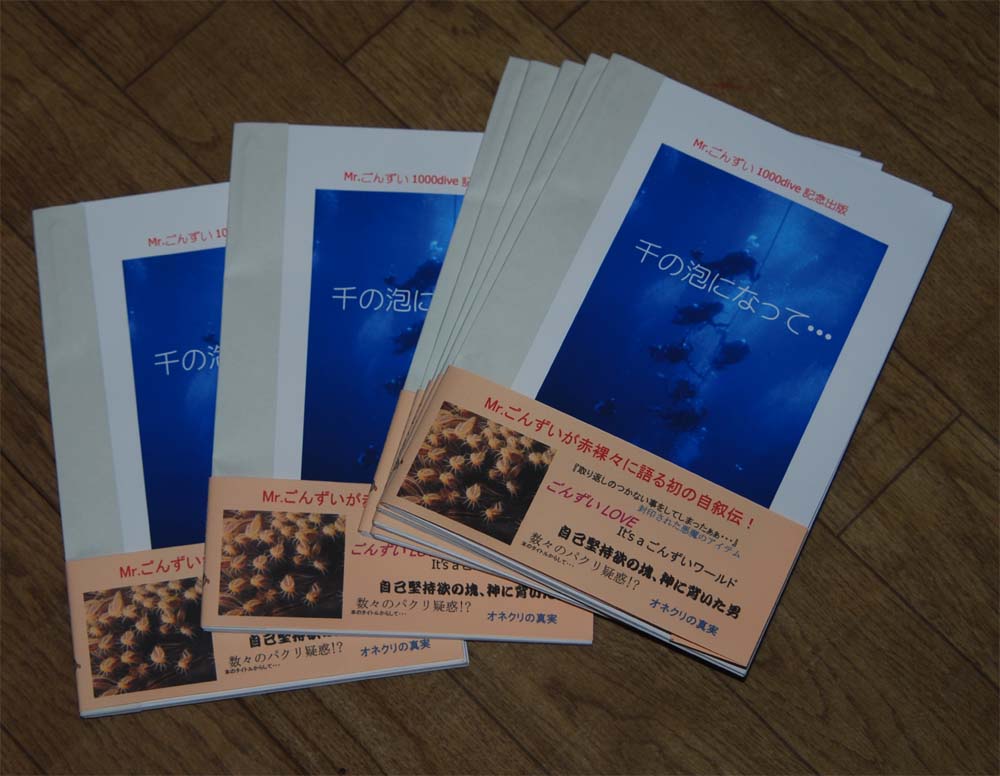

自叙伝をナンチャッテ出版しました。タイトルは『千の泡になって・・・』

ちょっと怪しげな?題名ですが、自分がダイビングを始めた頃から今までの

エピソードや、Mr.ごんずいならではのダイビング感、ダイブスタイルを

熱く語る総ページ60以上の作品になりました。ダイビング経験の無い人にも

読んで貰える工夫もしたつもりですので興味ある方は連絡頂ければ幸いです。

さておき、先ずは23年もの間、真面目に潜水記録をつけていた自分を誉めて

あげなくちゃね。この著書で述べていますが、水中滞在時間は合計700時間、

約1ケ月なので思ったよりは少なく感じます。海への移動距離は19万4000km、

地球を4.8周した距離に相当しますが月までは半分です。さすがにお月さまは

遠いですね。このまま行けばお月さまに到達する頃には通算2000本潜水達成

するのですが、今のペースで潜ると年齢は75歳をゆうに超えてしまいそう。

一流プロ野球選手の2000本安打=名球会とダブらせると『名潜会??』到達は

体力も財力も厳しい目標には違いないけど、1本1本のダイビングを大切に

気長に潜っていこうと思っています。

1000本メモリアルダイブ

記念出版:千の泡になって・・・

第83号(2009年9月)

今回は人気のえびちゃんの話。とは言っても当然モデルさんの事ではなく

海老(エビ)の話。ま、エビと一言で言ってもいろいろな種類がおります。

日本人はエビを好んで食べるので、イセエビとかクルマエビとかは馴染み

深いと思います。普段潜っていてもイセエビ等は岩陰でよく見かけます。

普段は砂に潜っているクルマエビ等は夜間以外は見る事は殆どないです。

こんな話をすると美味しいエビを捕っていると思われるかもしれませんが

密漁などもっての外、とるのは当然写真のみですので誤解無きよう・・・。

さて、食卓で登場するエビ以外にも多くの種類がいますので紹介します。

先ずはオキノスジエビという普段は深海に生息するエビ。大きさは5cm

程度ですが、ある時期になると大群で浅場に上がってきます。その群れの

量は半端でないくらいの大群で、海底が一面オキスジ(略称)って感じで

壮観です。メスは美しいコバルトブルーの卵を持ち、無数のオスメスが

ワサワサ・・・。浅場に上がって来るとは言えどさすがに海水浴の水深とは

言えないので、この風景を楽しむのはダイバーの特権ですね。

次にカクレエビの仲間を紹介。名前の如く"隠れ"なので大きさは殆どが

数センチで、体が半透明で透けていたり、海中の生物に擬態していたり

するので見つけるのは少しコツが必要です。イソギンチャク類にも多く

住み着いているので、じっくり観察すれば見つかる確率も高くなります。

特に暖かい時期は活発で格好の被写体になってくれます。仕草も可愛い

もので、ハクセンアカホシカクレエビは恐怖?のホラー映画の主人公から

"キョンシー"とも呼ばれています。

さて彼らの多くは魚たちのクリーニング屋さんとしても有名。多くの魚に

とってカクレエビは体に付いた寄生虫を掃除してくれる大事な存在なので

食べられる事はないです。ウツボの口の中まで入って掃除するんですよ。

自然界は実に上手く出来ていますね(パチパチ)。

オキノスジエビ大群 キョンシー?なハクセンアカホシカクレエビ

第85号(2009年11月)

ああ、海行って無ぇ〜。という訳で最近パッとした話題も少ないので今回は

久し振りにダイビングに関する小ネタ集の第三弾です。時代背景と季節柄を

肌身に感じつつ、原稿締め切り間際で即席で書き上げる僕チン・・・。

--------------------------------------------------------------------

◆ダイビングにかかる費用はいくらくらい?

⇒やはり最初の初期投資ってのは何事にもかかります。ライセンス取得する

為の講習費用+自分のダイビング器材を揃えると30万円くらいは必要です。

但し器材はレンタルも充実しているのでお試しチャレンジならばもっと安く

ダイバーになれます。ライセンス取得後にダイビングにお出かけしますが、

費用はピンキリ。大きくはボートダイビングとビーチダイビングで違います。

ボートは専用の船か漁師さんの漁船を借りるので費用がかさみます。反面、

ビーチは船がいらないので安価です。現地の海を知り尽くしたガイドさんを

頼んで潜ると当然料金がかかります。ダイビング・ショップのツアーなどは

交通費や食事も加えていくらと設定されている所が多いです。で、未曾有の

大不況にあって、今年はビーチダイブが多い自分。ボートは楽なんですけど

少し我慢かな。自分でガイド出来る海なら交通費も含め一日一万円で十分に

おつりが返ってくるダイビングを最近やってます。

◆水中写真って難しい?

⇒これは即答、超・難しいです。と言っても最近は高性能で価格もお手頃な

デジカメが普及したのでカメラ派ダイバーは昔と比べると非常に多いです。

で、水中写真で一番難しいのはライティングでしょうか。水中は光が届かず

ストロボ撮影しますが、慣れるまでは失敗の連続。ただデジカメ時代なので

失敗してもその場ですぐ判るのが利点です。自分もこの時期は来年の年賀状

用に水中写真を撮りまくるのですが、今年はイイ写真が少ない!焦る焦る。

という事で少し早いですが皆さん良いお年を!

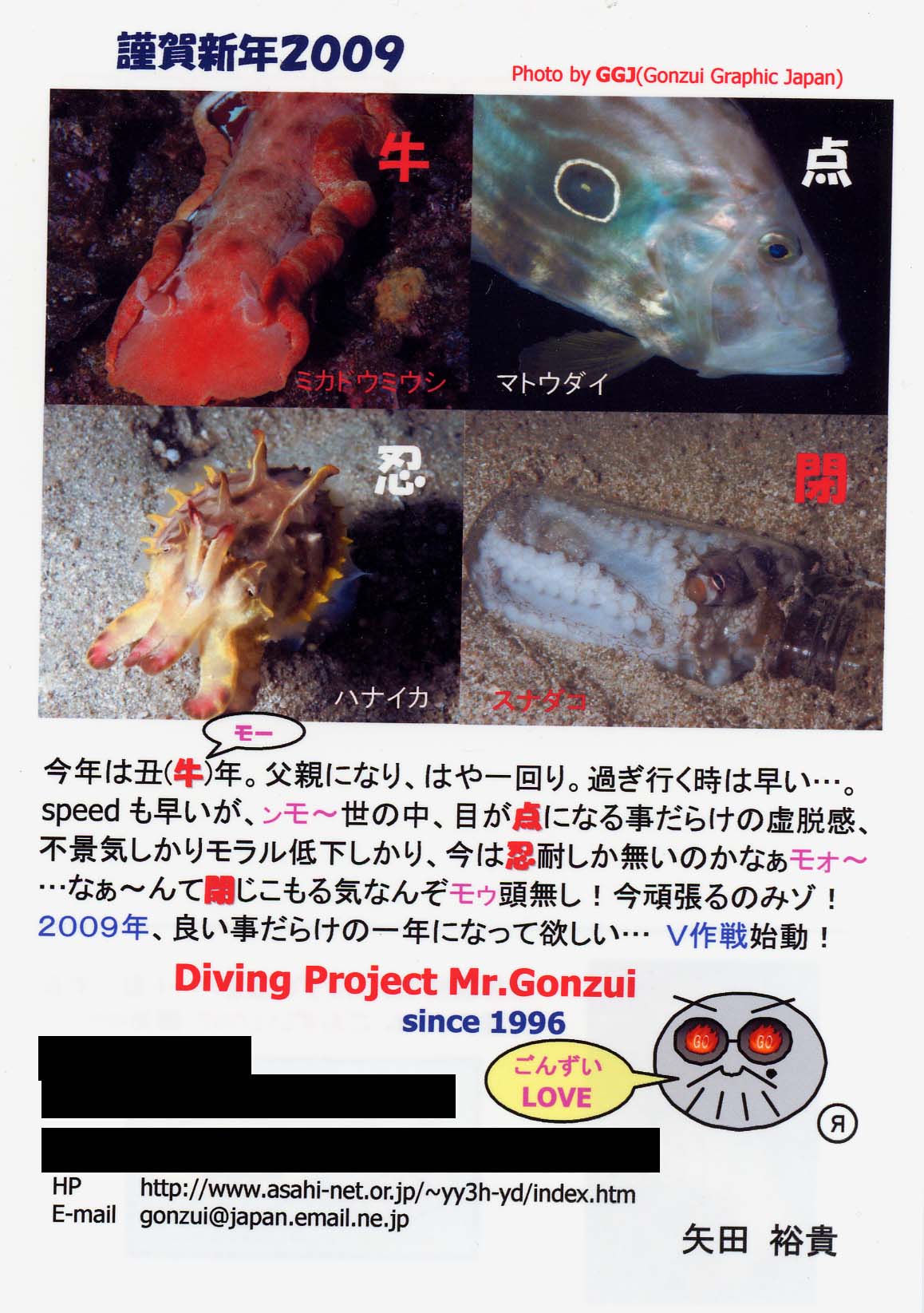

ごんずい、こだわり?の年賀状

第87号(2010年1月)

少し遅くなりましたが新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞ

宜しくお願いします。今回は新年らしくおめでたい雰囲気の話。

日本人ってめでたいカラーは何と言っても紅白!年末の歌合戦も今やNHK

捨て身の作戦で昔とは随分様変わりした感じですが、海の中にも紅白の色で

ダイバーを迎えてくれる生物がいますよ。お馴染みのタイ(和名はマダイ)も

赤いけど、これから紹介する生物は赤さ加減が全然違います。

先ずはクダゴンベという魚。水族館でも稀に飼育されていますが、恐らくは

殆どの人は知らないと思います。大きさは10cm程度でキュートに尖った

口先が特徴で、泳ぐというより海中に木の様に生えているトサカ類(実は植物

でなく動物)にチョコンと乗っかっている愛くるしい魚です。その体は白色の

ボディに世にも珍しい赤い格子模様で正に紅白なのです。マダイは赤という

よりも少し茶色がかった"赤"ですが、クダゴンベは"赤"というより"紅"です。

その容姿もさながら、カラーリングが素晴しいのでダイビング界では年賀状

などによく登場します。

お次はエビ。エビ自体がおめでたい印象がありますが、小さなカクレエビと

いう仲間でアカスジカクレエビという体が透明な種類がいます。透明な体に

これまた"紅色"のスジが入っているのですが、実に奇麗です。大きさは僅か

3cm程度ですが、寄生しているヤギ類(これまたイソギンチャクの仲間で

動物)が白色だったりすると"紅白"な写真になるのです。

他にも奇麗な紅白カラーな生物はたくさんいるのですが、紙面の都合もあり

今回はここまでにします。でも僕達ダイバーは実は海中で奇麗な紅白色には

あまり遭遇してないんです。理由は赤色は特に吸収されやすい色なので深く

潜る程に赤は茶色く見えるんです。なのでストロボ発光で写真撮ると海中で

見た色と全然違うという事が多く、出来上がった写真見てその色の美しさに

感動する訳です。あ、今回の写真は紙面では白黒ですね・・・ハハハ。

キュートなクダゴンベ

アカスジカクレエビ

第89号(2010年3月)

随分と春めいてきましたね。以前にも書きましたが春はダイビングにとって

海中の透視度が落ちる最悪のシーズンでもありますが陸上は春でもまだまだ

水中は冬の様相です。さて今回は春らしいネタで勝負。春と言えば卒業式や

入学式の季節。で、欠かせないのが"桜"です。海の中にも"サクラ"を称する

生物がいますよ〜。そんな生物を紹介します。

先ず大好きなハナダイの仲間でサクラダイ。とても奇麗な魚で、オスとメス

ではかなり模様が違います。実はハナダイの仲間は生まれた時は全てメスで

群れの中で優位な個体がオスに性転換するのですが、オスは見事に赤くなり

桜吹雪の様な模様が現れます。これが名前の由来だそうです。その学名にも

"Sacura"が使われている由緒正しき日本の代表的ハナダイです。暖かい沖縄

とかには生息せず少し冷たい伊豆に多いのですが特に今の時期は海は濁りが

酷い春潮に陥る前の透視度が最高に良い状態なので水中でも際立って美しい

姿を観察出来ます。

お次はサクラテンジクダイという魚。テンジクダイってピンと来ないかも。

イシモチの仲間と言えば少し判り易いかもしれません。どちらかと言うと、

普通の魚っぽい魚です。で、桜色の体色からその名前が付いたのだと思うの

ですが、サクラテンジクダイの特徴はナント体が透けたピンク色なのです。

透けているので外から内蔵が見えます。これにはびっくり仰天。洞窟の奥や

岩の隙間の暗い場所に生息するのでライトを当てないとお目にはかかれない

南方系の種類で、大きさは4?5センチ程度。この魚の仲間は卵を口の中で

守る"口内保育"をする事でも知られますが、口の中で守っている卵が外から

透けて見えちゃう激レアなシーンに遭遇出来れば超ラッキー。暗い場所での

写真撮影は辛抱が必要ですが、頑張った末には"サクラサク"です。それでは

この記事を偶然にも見たラッキー(?)な受験生の皆さん、最後まで諦めずに

自分を信じて"桜満開に咲く"良い春を迎えて下さいね〜。

美しいサクラダイ♂

内臓が透けて見えるサクラテンジクダイ

第91号(2010年5月)

早いものでこの投稿を始めてから丸3年経ちました。いよいよ4年目に突入

です。毎回、多様な海の生物の紹介などしていますが、今回は多様も多様で

新種に関係する話です。皆さんは新種の生物との遭遇と聞いてどう感じるで

しょうか?非常に稀というイメージを浮かべる方も多いと思います。その昔

ヤンバルクイナが発見された時のニュースは非常に強く印象に残ってますが

確かに今の時代、新種発見なんて事はそうそうあるものではありませんね。

ところが生命の源:海ではさほど珍しくないから驚きです。先月末に訪れた

和歌山県串本町の紀伊大島でのエピソードを紹介します。ダイバーの中でも

ハゼの仲間はかなりマニアックな世界と言われています。いわゆるオタクが

存在する部門でもありますが、そのオタクをも唸らせる?オキナワハゼ属の

仲間に遭遇しました。当然ながら未だ和名も存在せず、分類上も研究段階で

学名もsp(〜の仲間の意味)扱いの種類です。貝の裏にたくさんの卵を産み

つけて守っていました。因みに新種か否かの判断は大学等の研究機関が個体

採取して調査した後なので暫く先になります。業界では研究機関の"狩り"が

来ない事を願う風潮もあったりしますね(笑)。

お次は以前に紹介したカクレエビの仲間で、仕草からキョンシーのあだ名も

あるハクセンアカホシカクレエビの新種?と噂されるsp。正直、見た目は

殆ど区別がつきませんが微妙に模様が違うらしいです。ま、違うから何さと

言われても全く反論出来ませんが、新種と言えど『ふぅ〜ん』って程度の事

ですね。で、今回紹介した2生物は一日のダイビングでの出来事だと思うと

あらためて多様な海の生物層に感動しちゃったりする訳です。皆さん豊かな

海を地球を守りましょう。因みに彗星とは違い、発見者の名前が付けられる

ケースは著名な人を除いて少ないです。いつか自分の名前を残せるくらいに

著名になれば、ヤダカクレエビなんて名前を図鑑で見るかも・・・(冗談)。

卵を守るオキナワハゼ属の一種 ハクセンアカホシカクレエビの新種?

第93号(2010年7月)

鬱陶しい梅雨の時期です。この時期が終ればいよいよ本格的な夏の始まり。

海に潜るのには気持ち良い季節までもう少しの我慢・ガマン。自分も梅雨の

時期は嫌いなのですが、何故だか不思議なモノでこの投稿にも度々登場する

大好きなハナダイの仲間との相性良いのは今の季節だったりします。今回は

そんなハナダイの話。以前にも書きましたが大きくはスズキの仲間。一言で

語り尽くせぬ魅力的な魚ですが、やはり美しさは群を抜いています。水族館

でもポピュラーな種類は飼育されているので鑑賞出来ますが、それはそれ。

今回は水族館ではお目にかかれないレアなヤツの話です。不思議な事に普段

なかなか行けない深場程、僕を虜にさせる美しいハナダイが生息してます。

西伊豆の大瀬崎というポイントはダイバーにはあまりに有名な聖地ですが、

ビギナーからベテランまで楽しめるポイントです。特に特別海域で週末しか

潜れない岬の先端という場所は一気に水深が深くなるので深度潜水が可能。

但し深場は潜水病のリスクも高く潜水時間も限られます。更に水深が深いと

光も届き難くなるので暗くなり、静かな世界です。ミナミハナダイは小型の

ハナダイですが先月久し振りに写真に撮りました。群れで常に泳ぎ移動して

いるので中々遭遇出来ないのですが遭えた時は嬉しいです。薄く紫色がかる

美しいヒレを暫し鑑賞・・・という時間的余裕は深場では短く、ひたすら写真

撮りまくるのみ。更に深場には激レアでこの世のものとは思えないカラーの

ハナダイも生息していますが無謀は禁物です。個人差や体調差がありますが

水深30mを超えると窒素酔いと言う錯乱状態にも注意が必要だし、まさに

深場ハナダイ狙いは命がけなのです。それでも遭いたい魅力を持つ"魔物"。

ネット検索すれば魔物に冒されたダイバー達の写真がゴロゴロしてますので

一度ご覧頂ければよいかと。では皆さん、良い夏をお過ごし下さいませ。

お詫びと訂正:5/17発行のフレンド第91号に掲載した写真"卵を守るオキナワ

ハゼ属の一種"の写真が間違っていました。ゴメンナサイ。

水族館ではお目にかかれない?!ミナミハナダイ

第95号(2010年9月)

実に暑い今年の夏です。当然ながら夏と言えば海、さぞダイビングに興じて

いるかと思われるやもしれませんが私生活でバタバタしていて夏を満喫する

状態ではないのが最近のボク・・・。その上、締め切り日を2日も過ぎてからの

原稿作成着手でネタを考えながら深夜にキーボード叩いてます(トホホ)。

さてと・・・毎回自分が魅かれる生物ネタですが、今回は逆にあまり興味の無い

生物ネタで勝負!

ベラという魚をご存知でしょうか?食卓には殆ど登場しないと思いますが、

意外と知名度は高いかも。で、ベラの仲間というのは魚の分類の中でも特に

種類が多いのです。なので名前を覚えるのにも一苦労です。魚類の名前なら

常人の50倍はインプットされているであろう我が脳ですが、ベラの仲間は

正直苦手。覚えるのが大変な事もあって敬遠気味なのも確かですが、一番に

興味そそらないのは品格の悪さかな。今は禁じ手ですが、餌付け行為すると

真っ先に集まるのはベラの仲間というイメージが強く、そう感じるのです。

美しさという意味では寧ろ素晴しいモノを持っていて、例えばイトヒキベラ

という種類はメタリックな光沢ボディで恋の季節の婚姻色も見事なのですが

ベラ全体のイメージが良くないので興味が沸かないのです。

世間的では人気のあるナポレオン・フィッシュも実はベラの仲間。老成魚は

かのナポレオン皇帝の帽子の如く頭の先がコブ状に突き出る事から呼ばれて

いますが世界最大のベラの仲間で1mを超える個体もいます。和名はメガネ

モチノウオと言います。冷静に見ると少しグロさも感じるナポレオンですが

意外や食べると美味く、新鮮な刺身は絶品です。日本で食べる機会は無いと

思いますが、南国の海外にお出かけの際は是非お試し下され。

全く時間が無い中でさほど興味無い生物ネタでチャチャっと原稿書いちゃう

才能をこのまま埋もれさせるのは惜しいぜよ(自画自賛)・・・。

因みに餌付けが禁じ手なのは自然に従わない交配が促進する危険性です。

メタリックで美しいイトヒキベラ

第97号(2010年11月)

早いもので今年最後の投稿になりました。今回はバディの話。バディとは?

直に言えば『相棒』。映画"海猿"人気で耳にした人も多いかもしれませんね。

ダイビングは一人で潜ると何かと危ないので常に複数で潜ります。一般的に

ペアを組んで潜るのですが、これがバディです。ダイバー同士の結婚式では

必ず"永遠のバディ"などと新婚さんを持上げます。潜る前の互いのチェック、

水中行動の共有、万一の不足の事態での介助など重要な役割なのです。他の

レジャーと比べてダイビングの仲間はその後の付き合いも長く、真の友人が

多いと感じるのは水中という危険な環境下で行動を共にする運命共同体でも

あるからでしょう。そもそも一人で潜っていても誰かと楽しさを共有出来ず

つまらないですね。とは言いいつつも実際にはバディに恵まれず一人単独で

潜る事も正直あるのですが、往々にして事故は単独潜水時に多いのも事実。

常に自分を過信せず、安全に潜るのがダイバーにとって最も重要です。

さて、やや強引?!なバディ繋がりですが水中にも互いに共生している生物を

紹介します。巣穴を共有して同居するダテハゼとテッポウエビの共生は我々

ダイバーにポピュラーです。テッポウエビは巣穴に入ってくる砂をせっせと

外にかき出し、その間はダテハゼが外敵が来ないか見張ります。ダテハゼに

とっては巣穴を補修してくれるのがメリット、テッポウエビは目が悪いので

ハゼが見張っていてくれると安心して作業が出来るのがメリット。お互いに

持ちつ持たれつの関係です。面白い事に小さなハゼには小さなエビが共生を

している事が多く、支えあいながら共に成長している感じが微笑ましいです。

ギスギスした人間の現代社会は彼らを学ぶべきですね。水中生物にはホント

教えられる事がたくさんあります。それではまた来年(ちょっと早いけど)。

<<お知らせ>>「Mr.ごんずい」のダイビング日記はWeb公開されています。

カラー写真閲覧は、http://www.asahi-net.or.jp/~yy3h-yd/gon1500

もしくは各検索エンジンにて、ごんずい地域情報誌 で検索!

ダテハゼ&テッポウエビ共生

第99号(2011年1月)

少し遅くなりましたが新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ

宜しくお願いします。少しでもダイビングや海の生物に興味を持って頂ける

様に今年も頑張ります。今回は新年一発目らしく干支に因んだネタ。

今年の干支は兎(卯)ですが、さすがに海の中にウサギはいませんね。しかし

ダイバーの間では干支に絡め年賀状に水中写真を使うという風習が古くから

あったりします。今年の場合、実は比較的簡単なのですがウミウサギガイと

いうありがたい名前の貝がよく使われています。貝にも桑名名物ハマグリの

様な二枚貝からサザエの様な巻貝、果ては流氷の天使:クリオネの様な殻を

持たないものまで千差万別。ウミウサギは土産品の貝の笛(判るかなぁ?)に

加工されるタカラガイの仲間。その名の如く貝殻は真っ白でウサギの様相を

しています。でも面白い事に海の中では一見すると真っ黒。何故かと言うと

普段は外套膜(がいとうまく)と呼ばれる黒い膜で貝殻を覆っているからです。

一見黒い塊なのですが、外套膜にはまるで星空の様に無数の白い点があって

とても奇麗、ロマンですねぇ(Mr.ごんずい:獅子座O型ロマンチスト)。

さて気が早いですが来年の干支は辰。当然タツノオトシゴが浮かぶのですが

これが結構レアで頻繁に遭遇出来る生物ではないのが困りもの。来年1月の

寄稿に温存しようかとも思いましたが同じ干支ネタで飽きられても困るので

出し惜しみはしませんよ。タツノオトシゴの仲間にもいろんな種類います。

オーストラリア産シードラゴンは30cmと巨大。一方で僅か数cmの極小

サイズのピグミーと呼ばれる種類は日本でも見つかり、近年ダイバー界では

話題です。魚なのに泳ぎヘタクソだったり、オスが産卵したり面白い生態の

魚なので人気があります。多くは水中では海草類に尻尾(尾ビレ)を巻き付け

海草に紛れて擬態してるので探すのは一苦労ですが見つけると嬉しいです。

昨年末の潜り納めで比較的大型なタカクラダツという種を撮影出来ました。

おどけた顔して水槽で飼うと意外や?捕食は獰猛らしいですよ。ではまた。

星空の様な外套膜のウミウサギガイ

おどけた顔したタカクラダツ

第101号(2011年3月)

今回は何の話にしようかなぁと考えてたら日頃の激しい握力トレーニングで

両手に出来た血マメが痛くて、『そもそもマメとタコってどう違うのか??』

などと思っているうちに蛸(タコ)さんの話にしようと決めました(超〜強引)。

さて、日本人には食卓でもお馴染みのタコ。風貌もユニークで子供から大人

まで誰しも知っている海の生物ですね。子供がタコの絵を描くと必ず赤色に

塗ると思いますが、あれは茹でダコ状態です。生きているウチはあんな色は

していません。よく食卓に上るのはマダコの仲間ですが、マダコ科の中でも

ヒョウモンダコというタコは非常に美しい種類です。タコが美しい??と思う

かもしれませんが体の表面には輝く様なコバルトブルーの模様があり、実に

奇麗です。岩場に生息し、大きさは10cmくらいの可愛いミニサイズ。しかし

奇麗で可愛いだけでなく猛毒の持ち主でもあるので要注意。知らないモノは

触らぬが鉄則です。その昔、講習中に(ごんずい、実は元インストラクター)

ついて来たプチ先輩ダイバーな講習生の彼氏が手の中にコイツを隠し持って

見せに現れた時はさすがにブッ飛びました(勿論、ヒョウモンダコの猛毒を

知らずに)。講義では危険な生物だと口すっぱく教えるのだけど・・・。

同じくマダコの仲間メジロダコは一見普通のタコに見えますが面白い習性が

あり、気に入った住処を持ち歩くらしいです(正にヤドカリ状態)。某公共の

放送局の番組『○○が来た』でも登場した事があり少し有名になりました。

目の横が白くなっているのでその名が付いている様ですが、このタコもよく

見ると足の吸盤の先がほのかに青白くて少し神秘的です。"タコなのに奇麗"

という意味が少しは伝えられたでしょうか? 文章だけではなかなか伝え難い

部分もあるので是非写真もURLから見て下さいね。それではまた。

あ、『マメとタコの違い』ですが、マメは運動などの急な負荷で皮膚の下に

水が溜まった状態で、タコは慢性的に皮膚が固くなった状態なのだと会社の

同僚:藤見チャンが教えてくれました(勉強になりますね)。

猛毒のヒョウモンダコ 住処はお気に入り?メジロダコ

第103号(2011年5月)

春なのに…。

日本中が悲しみに包まれる未曾有の大災害が発生し、東日本を

中心とした大津波で多くの犠牲者が出ました。日本は四方を海に

囲まれ、この海から多大な恵みを授かっていますが時に大自然は

非情な一面も持ち合わせている事を思い知らされた東日本大震災

でした。被災された皆様方に深くお見舞い申し上げます。被災地

にもダイビングポイントが点在していますが、時間はかかると

思いますが必ず復興して再び海の素晴らしさを教えてくれると

信じています。そんな状況でダイビングに興じる心境も正直複雑

ですが自分に出来る事は海の魅力や時として怖さを伝える事かと。

加えて4月から東京に単身赴任する事になり海に出かける機会も

今までより減ってしまいそうなのですが寄稿は続けるつもりです

のでどうぞよろしこ。がんばろう!日本。

春だから…。

以前にも書きましたが春の潮はダイビングに最悪な季節。透視が

非常に悪くニゴニゴになります。陸上は暖かくなってきましたが

4月は水温も未だ真冬。生物の活動も鈍い状態です。そんな中で

春らしい話題を1つ。以前に紹介した生物ですが、体の中央に

カラータイマーの様に点滅するな的を持つマトウダイという魚。

冬のイメージが強いこの魚、実は冬場に比較的浅い場所に産卵に

現れるそうで、春にふ化した子供が見られるのです。これが季節

モノでもあり、なかなかお目にかかれないのですが先日遂に遭遇。

500円玉サイズなのに体の中央には立派なマトがありました。

春の風景:新一年生とも重なってとても可愛いかったデス。

季節モノのマトウダイ幼魚

第105号(2011年7月)

東京に単身赴任してもうすぐ3ケ月になります。すっかり海から

遠ざかっております。なので原稿を書くネタもそうは無かろうと

思いつつ、それでも書き遂げるのがライターの定め・・・(辛い!)。

で、今回は写真の話。水中写真を趣味にしている自分ですが永く

潜っているといろんな機会とご縁が巡ってくるものです。

写真が趣味の人は多いと思いますが、イイ写真は自分だけでなく

他人にも観て欲しいもの。自信作は果敢にフォトコンテストにも

応募しちゃおうかと考えもするけど現実は厳しぃ〜。今時の水中

写真、撮影器材の進化も凄いのですがアマチュア写真家レベルも

高いのなんの。数ある水中フォトコンに入選するのは至難の業。

わざわざ自分の作品を否定されるのも癪(しゃく)に障(さわ)るし

自分の場合は全くフォトコン入選に固執していなかったのですが、

数年前にたまたま会社イベントの環境フォトコンに弾みで出した

初めての応募が入選してしまい、以来毎年応募しては散るという

繰り返し・・・。しかし執着の甲斐あって?今年遂に二度目の入選を

果しました(やったね!)。読者の皆様にも自慢がてらご報告。

趣味なので自己満足で十分なのですが、他人様から写真使わせて

欲しいと言われるのは嬉しいものです。今まで建築家や小学校の

夏休み宿題の教材、学会ポスターなどいろんなご縁がありました

(この寄稿もご縁ですね)。実は今回、書店に並ぶ書籍に写真提供

する事になりました。マニアックな書籍なので本当に書店に入荷

しているか不明ですが、6月25日発売の『海に暮らす無脊椎動物の

ふしぎ』(サイエンス・アイ新書)というカラー書籍です。興味の

ある方は是非一読下さいませ。因みに書籍が売れても自分には全く

印税は入りません。フォトコン入選賞金も今年は全て震災義援金。

お金には全くご縁が無いのでアリンス。ではまた〜。

『受賞作品:生物多様性の星』