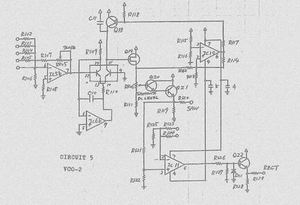

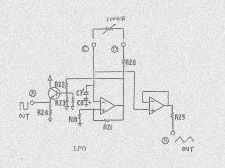

リセット型のVCO。 OP AMPを使わないCの両端にトランジスタSWを付けてシュミトトリガでSWをON/OFFさせ放電させるタイプのシンプルなVCO。 調べて見ると1976年以前にこのタイプのVCOを使っていたのはMOOGくらいのようです。 回路的には簡略化されており後期のMOOG rogueに近いです。 鋸波--三角波変換はトランジスタの非飽和、飽和領域動作の変化を利用したもの。 かなり標準的な回路構成のVCOだと思われます。 FET出力のSAW波は頭がつぶれる仕様か。

コンパレータには301。 その他のOP AMPは4558。 2VCO間のトラッキングを良くする為か 2台分のantilogを1個のCA3086内のトランジスタを利用しています。 offset 補償はされていますが scale 補償は特にされていません。 高域トラッキング補正も無し。 Iref抵抗、CV入力周りの金皮抵抗もなし。 発振用capacitorもスチコンではない。 半固はoct/Vとsawtooth DClevel。 ちなみにSA13の半固は全部で6個なので残りはKBD回路のslope調整とtriangle wave form。

* 4558 *1

* 301 *2

* Tr. *3

* FET *1

* CA3086 *1/2

<三角波>

* 4558 *1/2

* Tr. *1

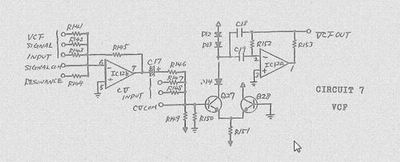

VCF

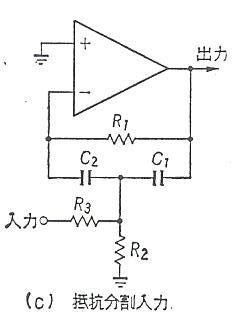

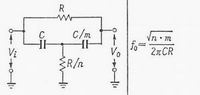

filterタイプはBPF。 ブリジッドT型BPF(*1)で構成されており構成要素の一個の抵抗をダイオードの動抵抗(微分抵抗)でおきかえこれをantilog定電流源でドライブすることにより中心周波数f0をコントロールしています。 audio信号源とCVはantilog amp入力で単に抵抗加算されて重畳されます。 ブリジッドT型BPF自身としてはQの要素は固定です。 これはこの回路ではQを変化させるとf0も変化してしまうためだと思われます。 Qを可変することはsynthでは必須なためこの回路においてはあらかじめQを高めに設定しBPFの出力を入力に対してマイナスで帰還する(初段のOP AMPによる加算器に)ことによってQの値が下がるようにしています。 すなわちresonance VR=0でVCFの特性がフラットになるように帰還を最大にかけているというトリッキーな仕様というかシンセらしい回路と言うか。 おそらくSA12のVCFがベースか。 上の写真のようにVCAと同じ位の規模の回路構成。

* 4558 *1

* Tr. *2

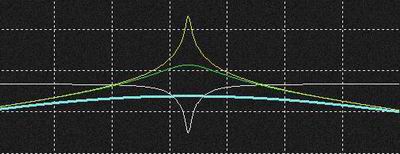

黄: resonance = MAX (負帰還=0)

緑: resonance = MID

水: resonance = MIN (負帰還 MAX)

白: resonance = MIN時の負帰還カーブ

上図のようにQを上げておいた特性がブリジッドTBPF単体の特性(黄)で負帰還をかけて通過帯域を平らにした特性(水色がresonance=0の特性。 resonanceを上げていくと負帰還量が減ってピークができる。 平坦時とピーク時とでは音量差が大きいため2連のvolumeを使ってresonanceを上げると音量を下げるような対策をマニュアルでは推奨している。 普通のsynthのBPFはresonance=0でもフラットではないがこのBPFはresonance=0では平なEQ的なBPFか。 可変周波数範囲は100Hzから4KHzだそうです。

|

*1: 抵抗分割入力型ブリジッドT BPF(多重帰還型BPF)

f0=1/2πC* √(R*R1) 通常R2を可変することによってf0を可変します。 上式よりf0を可変するとQも変化してしまいますのでFcを頻繁に動かすsynthのfilterとしては問題のような。 SA13の回路においてはresonanceのVR=0で帰還量最大なのでresonance VR が上がっていない場合はf0変化に対するQの変動は負帰還で改善されるのでしょうがresonance VR MAX時は影響があるとは思いますがそれもこのfilterの個性か。 このブリジッドT BPFは構造的にはパッシブブリジッドT BEFをOP AMPの帰還ループ内にいれ入力信号と逆相で加算することによりBPFとして機能させていますので上記CR回路はBEFを構成しています。 BEF自体はCR HPFと棚型LPFの並列接続のような回路で本来は上記の OP AMP出力側がfilterの入力、同入力側がfilter出力というもの。

*参考文献

|

今見るとなぜこのsynthにLPFでなくBPFを用いたのか不思議に思います。 SA12のVCFとしてなら妥当なVCFだとも思いますが、VCOの回路規模と比べても不釣合い感が強い。 1977年中盤になるとこのSA13KITもレビジョンが上がり有名なパネルと下記の追加VCF/LFO基板が付くので早々にSA13を買った人以外はdiode ladder VCFが標準VCFなのでしょう。

不思議ついでにもう一つ。 マニュアルを見るとシンセサイザーに使用されるフィルターはBPFですと言い切っていますので意識的にBPFを搭載したのでしょうか。

またこのマニュアルに載っているシンセサイザーの原理と理論のページの画像がどこかで見た画像だと思ったらRadioElectronics 1976/01のPAIA GNOMEの記事に全く同じ図ががありました。 やはり海外の文献等を色々と参考にしていたのでしょう。

diode ladderを使用していない初期のBPFバージョンを使用した、専用パネル出現以前の自作ケースのパネルを見るとVCF MIXERよりもVCA MIXERの方が充実しています。 これを見てもこのVCFは有用でなかったのでしょう。

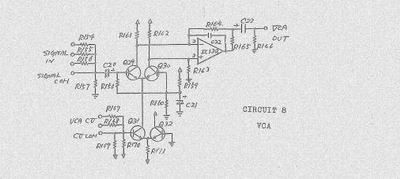

VCA

差動増幅回路の定電流源をコントロールするタイプでこの時代のDIY synthでも定番のVCA回路。 差動回路のトランジスタはベアTr.ではない。 CV入力も下段の差動回路の電流特性を使ったExp特性のみ。 DCバランス調整用の半固定VRは無し。 initilal gain設定用のVRは必要か。

* 4558 *1/2

* Tr. *4

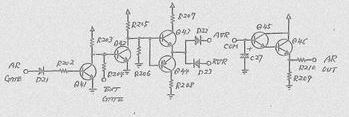

AR

AR: diodeを A,Rの充放電制御に使ったAR EG。 diodeの前にトランジスタによるPush-Pullエミッタフォロワ回路を置きgate信号の分離とその前段で出力電圧が5Vになるように設定している。 capacitorの出力の後はエミッタフォロワが付いている。 もう一つのEG、ADSR型はFETで受けているが統一性がない... 外部gate inは GNDショートでonする負論理gate。 これを利用して簡単にmanual GATE SWがつけられる。

Attack/release timeが最小時、瞬間的に大電流が流れるのでその対策として図には示していないがCRの電源filterが付いていているためこの回路はVccからではなくこのfilter回路経由で電源を得る。 Vccに影響を与えないようにしているのはいいのだがsusutain levelを決める抵抗分圧の元電圧をそこから取っているのでattack=0時、基準電位が一瞬下がってしまう。 またこの一見Push-Pullエミッタフォロワに見える回路がくせものでbuffer付きPush-Pullとしては必ずしも動いていないようである。 簡単な回路でよいAR回路を作るのは意外と難しいということでしょうか。

* Tr. *6

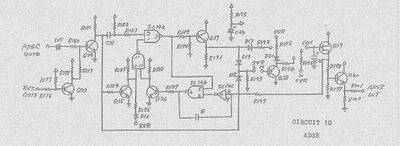

ADSR

CMOS gate 4011とtransistorで構成したADSR。 analog SWは不使用で主に diodeを SWとして使用。

NAND gate 2個で FFとアナログコンパレータを構成。 attack segment用の電圧発生は FF出力と GATE out信号の反転出力(*1)を微分したものがactive LOW入力ORに入りその出力を分圧してそれをエミッタフォロワで受けて CR充電回路に供給する形。 attack segment 終了で FF resetとなり CR受電回路に対しての電圧供給は OFFになる。

回路上の問題としてエミッタフォロワの負荷が CR充電回路になるため attack VRの値が小さいと、エミッタフォロワが正常動作せず、Attack Levelが 5Vまで達しない仕様となってしまう。 上記ARと同様 エミッタフォロワが問題の回路。 どうも attack timeが極端に早い場合の対応が上記 ARと同様、アバウトである。

*1: 再度反転してFFのセット用信号となる。(FFはactive LOW)

* ADSR timing

* 4011 *1

* Tr *7

* FET *1

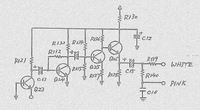

追加VCF/LFO

diode ladder VCF。

必要最小限のパーツで組んだdiode ladder VCFという感じ。 本体のBPFに比べても部品点数はそれほど多くはない。 トランジスタはベアTr.ではない。 半固はoct/V調整用のみ1個搭載。 、DCバランス調整は無い。

audio入力側の差動Tr.にはペアTr.が使われていない、また差動出力側の3*2組の負荷diodeも特に選別はされていない。 この状況で OP AMPの差動増幅回路のGAINは200倍あり負帰還の抵抗Rfは10Mとなっているがここの4個の抵抗には普通の5%ランクの抵抗が使われていて CVの急可変に対するDC offset発生は必至か。

filterのcapacitorの値が0.01uと標準的なladder VCFの値よりもかなり小さい。 制御電流を発生させるantilog 電流源は差動ペアを使った簡易型。 これ自体はladderVCFでよく使われている回路であるが制御電流の最大値は小さめになっており、これは上記の capacitorの値が標準(*1)の1/7程度であることに起因するものであろう。

*1: ladder VCFのスタンダード MOOG VCFの0.068uFに比べて。

* 4558 *1

* Tr. *5

* diode *12

ちょっと問題もありそうなfilterなので万能基板に回路を組んで実験してみました。 追加基板は当時購入した時期には付いていなかったこともあり興味深いこともあるので。

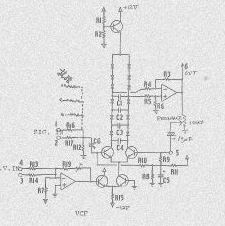

LFO

OP AMP 1個で構成するLFO。 OP AMP 2個で構成する標準的な function generatorではなくCRのカーブが出てしまうタイプ。 擬似三角波の出力は必然的にbufferが必要なのでそこにOP AMPを1回路使っており OP AMPをけちったメリットが無いような気もするが作者の趣味か。 MOOG rougeなどと同じタイプです。

* 4558 *1

NOISE

transistor逆バイアス。 transistor AMPは2段構成+ エミッタフォロワ。 PINK NOISEは簡易filterで出力にbufferがない。 White noise outの特性がPINKの簡易filterに影響を受けてしまう?。

* Tr. *4

・KBD S/H:

・電源: 723使用のトラッキング電源(+/-12V)

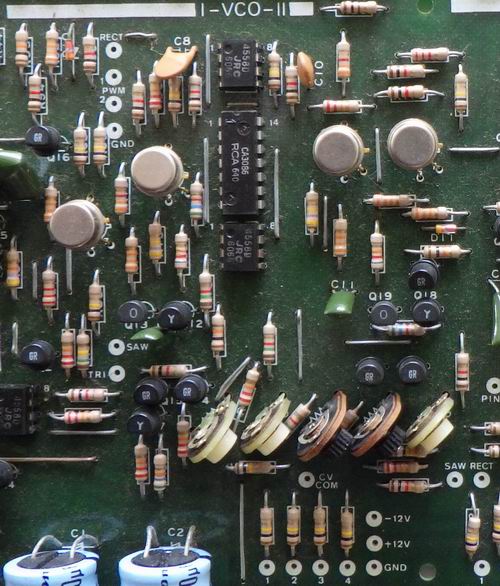

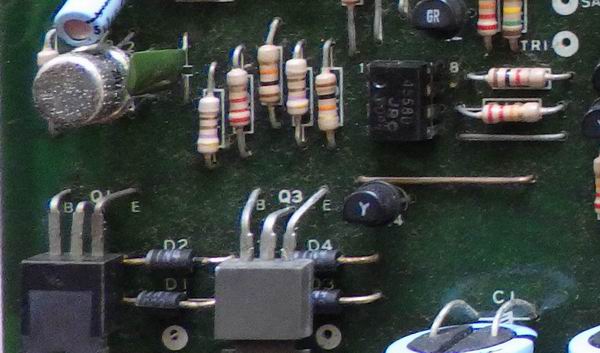

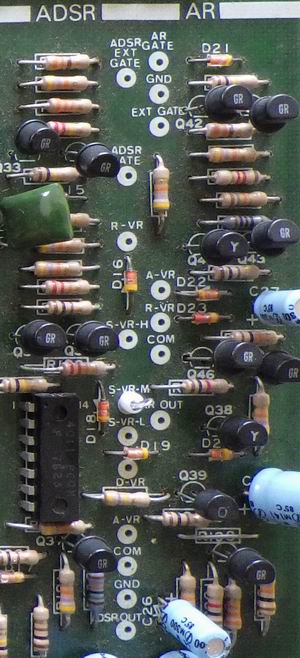

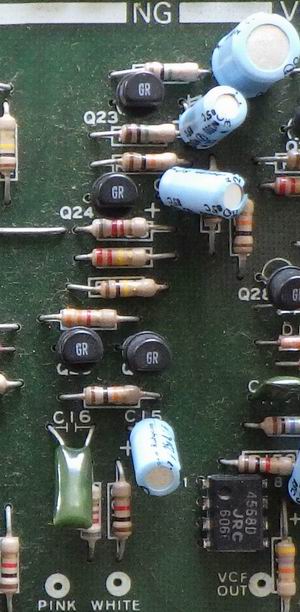

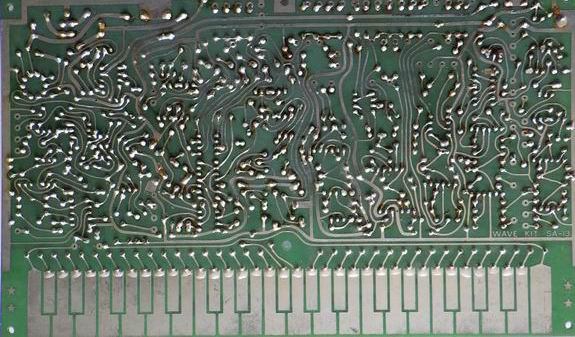

SA13基板の半田面と部品面の写真。

rubyconのcapacitorとphilipsの抵抗が懐かしい。

CANタイプのOP AMPは301。 残りのCANは723。

その他のOP AMPは4558。 残りのICは4011とCA3086。

transistorはA495とC733。 FETは2SK30、電源部のtransistorはC1173とA699。

追加基板

1977年後半から専用パネルと供に付属した追加基板。

<2017/04/10 rev1.2>