SSM / CEM synth IC

SSM (+ua726)

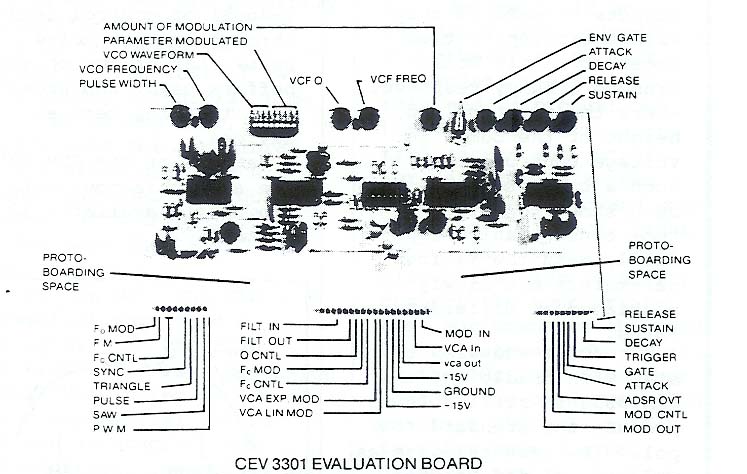

CEM1

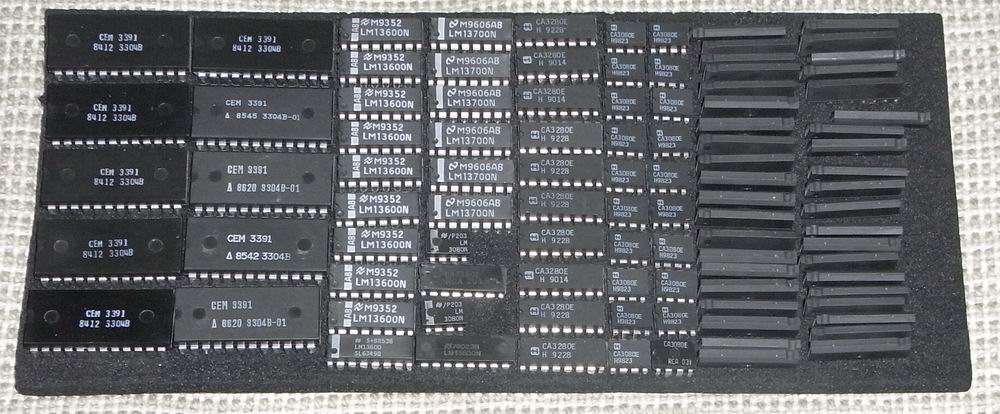

CEM2 (CEM3391 & OTA (3080/3280/13600/13700/Ba6110)

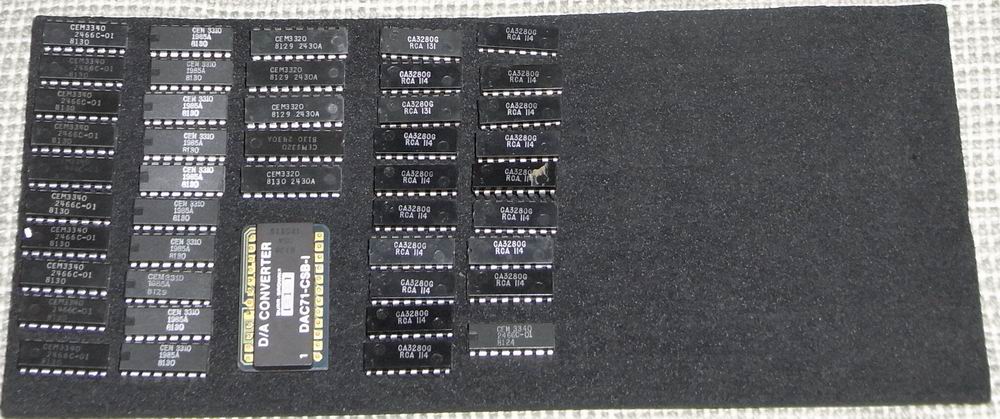

CEM3(PRO5..CEM3340/3320/3310/CA3280/DAC71)

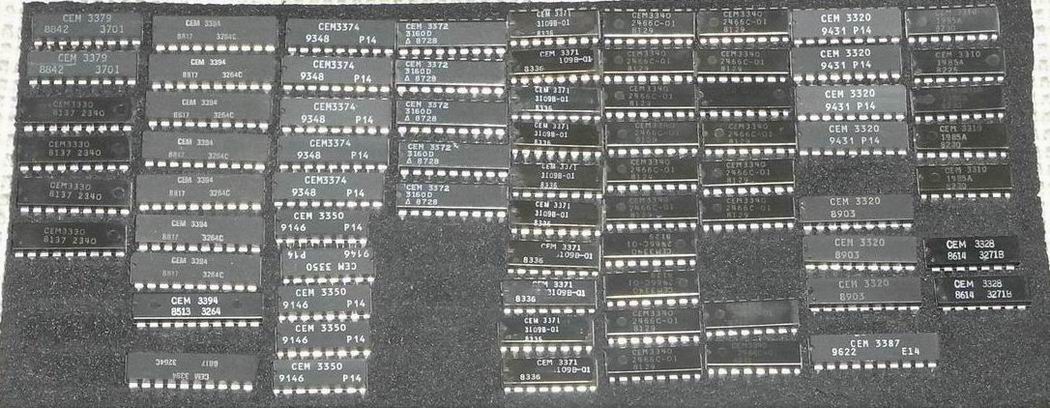

CEM3374 ( DUAL VCO)

|

80年代中期の computer 制御、soft modulationを前提としたDual VCOです。 3340 2台分的な内容ですが Pulse Out等は省略されています。

また softによる modulation(CV)を前提としている為、CV summing ampは内蔵されておらず、この為 CEM3340のように内部回路に対して tempco sensorを作用させられない為、sensor出力が外部 pinに出ています。CPU controllを前提にしたような chipなのでCPUを使わない場合senseor出力をうまく使う方法を考える必要が出てきます。メーカーのsynthでCEM3374を使った物はみんな soft CVな機種です。ここらへんの発想はHillWooDのSY1800のantilogの発想と同じです。おそらく温度センサーだけでCEM3340のようなantilogのSumming Ampがない分1 Chipで2VCO仕様が実現できたのではと想像しますが。 アプリ例ではこの出力を DACの reference電圧に使用する例が載っています。 OBERHEIM Matrix 12、RHODES chroma polaris、 AKAI VX600等に使用されています。 |

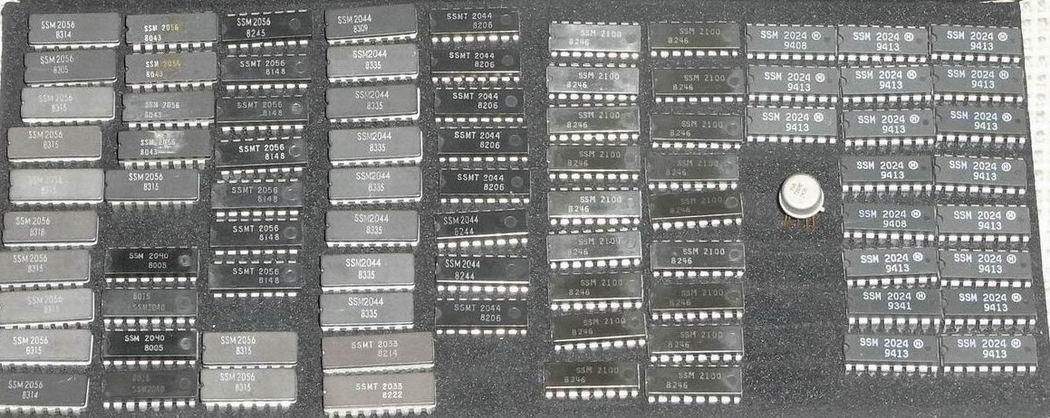

SSM2040 ( VCF )

|

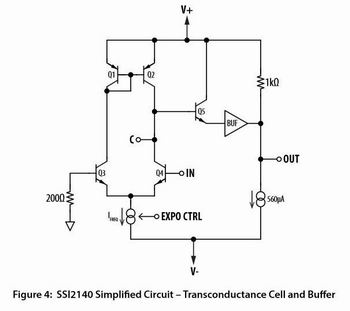

SSMの最も初期の VCFで trans conductor cell+buffer 4っと antilog ampを内蔵しています。 prophet5 rev1/2や trans conductor cellは独立しているので、 LPFの他、HP、BP、AP等に使用できます。 内蔵のOTAは差動回路にカレントミラー負荷を1個介したシンプルなもののようでこのOTA cellは SSM2024と同タイプの物が使われているのでしょうか?。 構造がシンプルなのでAUDIO的には欠点もあるタイプのOTAを使っているわけですがそれが? analog synrthには好都合に働いて独特のキャラクターがありBEST VCF chipに上げる方も多いようです。単純なカレントミラー1個でOutPutをPush-Pullの定電流出力できる回路なので汎用OTAを使うに比べて単純化されていますが当然CV 入力にがAntilogが入っているわけです。意外と昨今のレプリカchipが出ていなくてSSI2140くらいでしょうか?。 Discreteで対処している場合が多いようです。当方の手持ちも4個しかなく貴重です。

下記のSSM2024のOTA Cellと同じような感じです。 SSI2140を製造している Sound Semiconductorというメーカの一連のchipは単なる互換chipではないようで興味深いです。特にSSI2130は興味深いchipでQFNパッケージです。5cHのVCA MIXER内蔵。CEM3345のようにThrouZero VCOにも対応可能。 |

SSM2044 ( VCF )

|

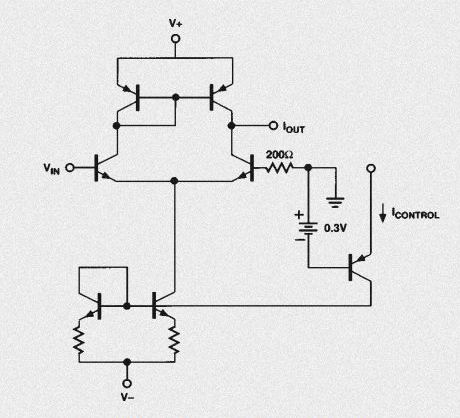

SSM2040よりも low costのLPF専用VCFです。 VCFの内部構造は SSM2040と異なるようで ladder VCFがベースのようでIC化しやすいようにモディファイされた形でしょうか。Ladder VCFといってもDiodeやTransistor Ladder VCFではありません。

基本的にはSSM2040と同じくカレントミラーがベースになっていますが2040の場合OTA cellを構成するのに差動回路、テイル電流源回路、カレントミラー、Output Bufferが4系統必要になるのでそれを合理的に減らす回路構成となっています。2040はシンプルなOTAですが2044の方はVCR素子としてウィルソンカレントミラーを使用し基本構造はLadder VCFですがTr. Ladderの負荷のTr.のかわりにウィルソンカレントミラー回路左右にを配置してその間にcapacitorを置くことで梯子構造としてCVの影響をを避けFeedthroughを改善する構造のようです。 この場合、MOOG ladder VCFと同様、後段に対してBuffer効果が期待できる形状となっています。入力側の情報が出力側に伝達されるも入力と出力は分離されている形で次段の負荷の影響を受けない構造。すなわちSSM2044はカレントミラーLadder VCFというわけです。DiodeやTransistorの代わりにカレントミラーを使用と考えれば構造は理解できるかと。 とてもクレバーな回路というかMOOG VCFと違うLadder VCFを目指した結果か?。MOOG VCFのようにVCR用のTR.のベース電圧固定用の抵抗ネットワークが無しですみます。SSM2040,SSM2044は完成形であったのかそれゆえSSMのVCF ICは基本 SSM2040とSSM244の2っのみ、それ以降は複合chipのSSM2045,SSM2047の中にVCFが入っていますが。簡略化された分resonanceもOTAにより電圧制御できるようになっています。 上図のようにウィルソンカレントミラー(CM)がベースです。右図のように2個並べて43と44の端子にCapactorを置きます。43と44がfilterのInputで42と45がfilterのoutPutでOutPutを次段のFilter Stageにつなげるイメージで全体像としてはLadder Filterを構成。MOOG Tr.Ladder VCFと同様の定電流入力の並列型1次LPFということです。Tr. Ladderの場合と同様にエミッタの微分抵抗とCap.が並列接続で両者のインピーダンスによってAUDIO信号の分流比がきまり1次LPFが構成されます。両(CM)のinput側のコレクタ電流の変化が出力側の電流にコピーされます。入力と出力電流が同じ方向になっているのでわかりにくいです。カレントミラー(CM)なので入力側のTr.のコレクタ電流がもう片側のコレクタ電流としてコピーされた定電流となるのでOUT側は次段の負荷に対してBuffer効果が出ます。

ウィルソンカレントミラー(CM)1次LPFの簡単な説明 I1: 制御電流とAUDIO信号電流を重畳した定電流源(Filter IN) Cap.には直流電流は流れないのでバイアス電流はQ1のコレクタ電流となりその大きさに対応したVbeの値と電流値(動作点の位置)で微分抵抗が決まる。微分抵抗とCap.のインピーダンスの比で信号電流が分流しCap.IはHPF特性、Ic1はLPF特性となりCapIを積分した値が1次LPFの電圧特性となる。制御電流はCap.に流れないので後段の(CM)まで同じ値で伝達。AUDIO信号はバイアスレベルや周波数で分流比が変化するのでLPFとしての電流特性で後段に伝達。(CM)なのでQ1のIc = Q3のIcでLPF特性。 Q3のIcはQ1のIcに従うのでOTA出力は定電流特性となり後段の負荷に影響されずBuffer効果が働く。(Filter Out) (CM)の多段接続なので各段の電源供給ラインがVccとGNDに相互に接続されているようです。ということはPNPとNPNの(CM)交互にないとおかしいわけで上記の図も説明的には若干わかりにくいですが(CM)の個々をみながらPNP(Vcc) .... NPN(Gnd) .... PNP(Vcc) .... NPN(Gnd)と追っていけば制御電流の流れは差動対がMasterでそれがGm1-->Gm2-->Gm3--> Gm4に伝達していくイメージ。各capacitort端子のnode(入力)には電圧が発生していますが、(CM)の出力は定電流出力となって定電流型のCR並列1次Filterとなるわけで基本はTr. Ladder VCFと同様の動作。 MOOG Tr. Laderであれば直接Tr.のエミッタとCap.が並列接続になった形でエミッタの微分抵抗がR要素ですがこの回路の場合コレクタとCap.の接続。 C-E間は抵抗体ではないわけですが微分抵抗を反映した電流動作であるのは事実で上記Q1につながっているDiode接続のQ2はDiode動作なので真に微分抵抗であり両サイドには同じ電流がながれているのMOOGの動作と同じになってエミッタ微分抵抗を反映しているわけです。 ちょっとMOOG Tr. ladderの応用展開といったイメージ。Q2はDiode接続なのでQ2の経路はこれだけでは定電流動作にならず抵抗が必要だし、抵抗であればIc2は抵抗と図ではV1に依存してしまう。Q3があるのでOut PUTは外部負荷及び図ではV1に依存しないQ1のVbeに従った定電流となる。単なるカレントミラーでは動作せずウィルソンカレントミラーがだら動作するFilterということ。MOOGの1Tr.に対して3個Tr.が必要になる回路。 すなわちGm1(PNP)のCap.側の制御電流はは差動対に流れこみ、そのcopy成分がGm2(NPN)のCap.側の入力に流れ、Gm2のoutはGm3(PNP)のin側から吸い込み電流。さらにGm3のOutがGm4(NPN)のInに流れ込みcapacitorの端子に現れた電圧を差動AMPで受けると考えればいいのではないかと想像しますがはて?。完全な等価回路は見たことがないので想像ですが大枠は合っているかと。 普通のLadder VCFのように上(Vcc)のVCR素子から差動対に向かって直線的に制御電流が流れてはいないのでわかりにくいのですが通常のOTA内のカレントミラーの動作を考えればわかるのでは。Ladder VCFゆえ最終段のカレントミラーが負荷抵抗の役目をしVCA化しないような構造になっています。 重要な要素としてはOTAを1次Filterに使用する場合VCR要素に対してOTAは定電流要素なので2040タイプを使う場合必ず負帰還をかけてOTAをVCR化する必要がありますがMOOG Tr.Ladderやこの2044のようなVCFの場合、CR Filterとしては定電流入力の並列型FilterでありかつTransisterの微分抵抗を利用する回路なのでそのようなことは必要なくかつ各段の出力自体は定電流出力になっているのでBuffer効果があるということです。VCF全体としては負帰還型のVCFではあります。

-------------------------------------------------------------------------------

KORGの Trident/poly six / mono poly、TEISCO(KAWAI)のDCO synthやヨーロッパの synthに多く使われていました。個人的にもSSM2044のキャラクターは好きなVCFです。以前Poly6を持っていましたがそれ以前のKORGVCFとは異なるキャラクターです。 Poly6は後段の3相BBD Effectのキャラクタも大きいですがSSM2044の存在も大きいと思います。2000年ごろCAT SRMのVCF/VCAのコピーを作りましたがCATもSSM2044と2040のversionがあります。CEM3320と並びSSM2044は80年代を代表するVCF Chipかと思います。おそらくSSM2040よりは使われているでしょう。 2007年ごろ調べた各社のVCF type一覧の再掲載 各社のVCF |

CEM3320 ( VCF )

|

SSM2040の CEM版的な内容の CES初の VCF chipです。 2040と異なり resonanceも電圧制御できます。 propet5 rev3での使用が有名でしょうか。

内部は独立したOTA CELLが4個搭載されている形なので単にsynth のVCFだけでなく phaserなどにも使用でき変わったところでは、レスリーシミュレータのVOCEのSPINに6個ほど使われています。VCFのバリエーションが作り易いfilterという所でOberheimの OB8ではCEM3320を使って4poleVCFと従来のSVFベースの2pole 正帰還VCFの切り替え方式のVCFになっています。

|

CEM3330 ( DualVCA )

| CEMのベーシックなchip郡、CEM3310/3320/3330/3340の中のVCA chip。基本 chipは1979年にリリースされているようです。CES初のVCA chipでDual、LIN/EXP両入力に対応なのですが ProphetやOberheim他ほぼメーカーのanalog synthには使われていないという不遇?の chip。 なんでかはわかりませんが使われているのは海外のDIY記事や Digisound80、New Formant synth等。 またPAIAのEK30、Proteus1など。当方PAIAのEK30を持っていくつのでいくつかは所有。CEMのVCA chipとしてはよりシンプルなCEM3360/CEM3381はメーカーsynthでも普通に使われています。CEM3330は確かに外付け部品が多いので使われていないのかも知れません。VCAはCESのchipでなくCA3080/3280使用のsynthも多いわけですが。 |

CEM3350 ( VCF )

|

Dual voltage Controlled State Variable Filterという名の通り、2っの antilog amp付き multimode filterが 1chipに内蔵された形になっており、VCF 2台分で使ってもよし、2 filterを組み合わせて複雑な filterとするもよしという内容になっています。 CES社というかDoug Curtis氏の自信作VCF chip。なのですがCEM3320やその他の複合chipのVCFのようには使われていず、知る人ぞ知るVCF chipになってしまいました。

Rhodes Chroma、Synton Synrix、Crumar Spilit 等凝った作りの filterを持った機種に採用されていますが国内では上記機種はとてもマイナーです。ChromaではDatasheetの標準回路を超えた使われ方がされています。 |

CEM3310 ( VC EG )

| CEMの代表的 voltage controlled EG。 CESにおいては EGはこの機種とCEM3312のみにようです。 CESの IC chipはこの CEM3310から始まりました。 このICを初めて採用したのがOberheimのsynth(OB-X)のようです。OB-Xは基本VCO/VCF/VCAはSEMの回路がベースですがVC EGとしてCEM3310が使われました。Oberheim氏の発注だそうですがOberheimの4/6/8 Voiceの簡易ProgrammerにVC EGが必要だったことが発端のようです。 Oberheimの初program synthはOB1でこのVCEGにはCA3080が使われました。 CESのICは振興analog synthメーカーのOberheimとSCIにとってはきってもきれない間柄になりました。 |

SSM2056 ( VC EG )

| SSMの SSM2050、2055に続く3番目の voltage controlled EG。KORGではTrident/Poly6/Poly61にその他ヨーロッパのメーカーでの使用が多いです。初期のVCVEGは2050。それから2055、2056と短期間にVCEGが発売されたということでしょうか。内部等価回路等は発表されていないので詳細は不明ですのでData Sheetに沿った使い方でメーカーsynthも使われています。 |

SSM2024 ( VCA*4)

|

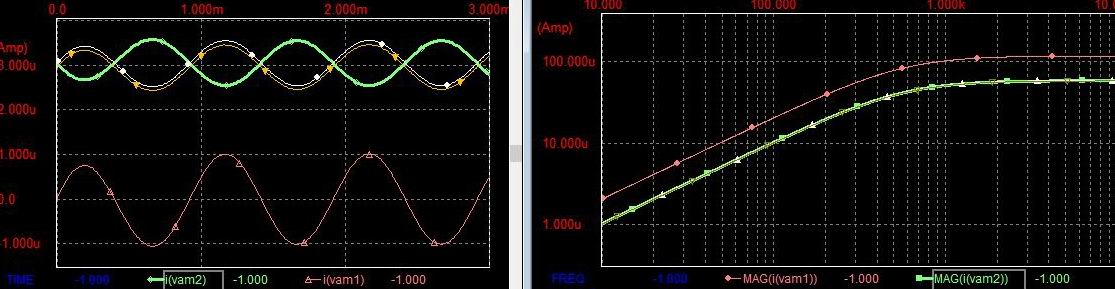

Quad current Controlled Amplifierという名称の 16pin DIP chipです。 等価回路を見ると、カレントミラー+ 差動 TRによる OTA cellが (sig in/sig out/ cv in)4っ入っています。 最もシンプルな構成のOTA。 SSM2045/2047といったVCFのMIX VCA部分とかがおそらくこのような構造ではないかと予想します。 データーシートには SSM2044と組み合わせた2045タイプの VCF/VCA構成やVCLFOの応用が載っています。VCA MixerやVCFに応用が効きますがVCFとして使う場合はAntilog AMPが別途必要かSOFT制御になります。VCFとして使うにはOB-MXのVCF回路が参考になるかと。

2024はあまり採用している機種が少なくヨーロッパのsynthの一部とOberheimのOB-MXのSVF VCFに採用されています。OB-MXは1994年発売なのでこの時期にはまだSSM2024は製造されていたと言うことです。あとOctave社のVoyetra8 / Honer PK250にも使われています。自分も1994年ごろ普通の部品としてUKから輸入購入しました。現在では後継機種のSSM2164が現役です。ただし2024はLinearで2164はexpo特性です。 |

CEM3372 ( VCF+VCA )

|

CEM3310/3320/3330/3340/3328/3350以降の複合chipの中のひとつ、VCAmixer/VCF/VCAを1chipに内蔵した物で3372は前段にDual VCOがくることを想定したchipです。同typeのCEM3379は前段にDigilat OSC.を想定しておりあまったMIXVCAをOutputPan用に使っています。

CEM3372は 2 Chの Voltage controlled mixer、 4pole VCF, VCAが一つの chipに内蔵された ICで VCO typeの programmble polyphonic synthを想定した 作りになっています。 computer controlledを想定しています。prophet 600 /T8, Chroma polarisなどに使われています。MIDI登場以降のPoly synthにつかわれました。 このCEM3372に内蔵されているVCFは prophet5などに使用されているCEM3320VCFとは設計思想がことなるようで、Mini MOOG VCFの歪み等を研究して作られているそうです。また resonanceを上げていった時のNFBによる通過帯域のgainが下がる現象がCEM3320などと比べて押さえられているそうです。 |

CEM3379 ( VCF+VCA )

|

CEM3372と同様 computer controlled programmble polyphonic synth用の chipですが、 3372と異なるのはVCFの audio信号入力が wave table等のDigital Oscillatorを想定しているので VCFの前に MIX VCAはなく VCAのあとに pan用に 2Ch VCAを内蔵しています。根本的には3372と同じです。

prophet VS 、ESQ-1、micro wave等に使われています。 VOCEのSPINにも2個ほど使われています。 |

CEM3387 ( VCF+VCA )

|

1987年という analog synth末期に登場した chipで general purpose VC audio signal processorという名称からもわかるように特に analog synthを対象としていない chip

のようです。 Digital OSC.を前提にしているようでDACの後に必要なLPF処理等も行えるようにFcが4系統持っています。

構成は( 1pole LPF+2pole LPF)+(2pole LPF+2poleLPF)の計7pole、 VCA , 2ch panVCAで構成されています。2グループのVCFは別々に cut off freq.を制御できます。 VCFは antilog ampはついていません。 Prophet3000/ Emulator III等で使用。またmicro waveの後期version(IIでない)もこの石を使っているそうです。 使い道がなさそうだったので1個だけMOTMで90年代末期に購入。 |

SSM2100 ( LOG/ANTILOG )

| Dual Tr.+2OP AMP+温度補償用ヒータを内蔵した、 LOG/ANTILOG chipです。単体のLOG/ANTILOGですので synth以外でも使えます。 10ppm/℃ reference Drift 、30ppm /℃ Scale Factor Drift。 これはanalog synth用としてはとてもマイナーなICというかおそらく使用例がないような気がします。有名なuA726よりも使い勝手がよさそうなのですが....。90年代にPAIAで見つけて購入しました。SSM2100のData sheetはpage数が多いです。 antilog/Log AMP出力は電流出力/電圧出力どちらでもOK。 ヒータ内蔵なので 電流食いですがKORG Trident / Poly6や YAMAHAのCS70M的に基本Hz/V TypeのVCO用のMaster Antilogや KORG MS02的な機材を作るにはうってつけですがマイナー機種ゆえ?市場にはおそらくもう存在しないかとも思います。SSM2044/SSM2033などのsynth時代の Chipが消えたPMIのData BookにもまだSSM2100は残っていましたのでSynth業界以外でも使われることはあるのでしょうか。 |

CEM3394 ( 1chip synth )

|

SCIの six trakで始めて使用された computer controllを前提とした 1 chip synth IC

で、 VCO、VC resonance 4pole VCF、VCAを内蔵しています。 CV in は全部で 8個、DAC+4051等の8Ch multiplexerとの接続を想定しています。VCOとVCF発振によるFilter LinearFMが可能です。すなわちVCFにLinear CV inが内部であるということ。+電源が+5Vと他のCEM chipに較べて特殊です。そのためもあってか? 各セクションのCVの入力範囲がまちまちで純analog的にVoiceを作る場合ちょっと面倒、CPU制御前提であれば問題ないのでしょうが。DoepferのDark Energyなどはどうやっているのか回路が見てみたいです。

SCIの一連の multi timbre Synth、 AKAI AX60、 SIMMONS SDS800等に使用されています。最近ではDoepferの1Voice ModuleA 116に使われています。 |

CEM3328 ( VCF)

|

CEM3320に次ぐ CEMの4pole VCF chipですが、CEM3320より後の CEM VCFはCEM3372等のVCF+VCA複合chipが有名なためこのCEM3328はあまり知られたchipではないようです。 audio信号入力bufferと、resonance用のVCAが差動入力になっているのが特徴で入力信号の増減に応じてresonanceの levelを変化させるということも可能になっています。

おそらくですがCEM3372等の複合chipのVCF部分はこれがベースになっているかと思われます。(未確認) 複合chipとPIN数の制限から3372等は上記の差動入力は外のPINに出ていない仕様ではなかと想像しますがいかに。 Ensoniq Mirage等で使用されています。

CEM3391 ( VCF/VCA/EG/EG VCA)

CEM3371 ( uP Controlled Waveform Generator )

CEM3340 (VCO)

SSM2033 (VCO)

SSM2300 (Octal demultiplexer S&H)

On Chip Systems (旧CES)

番外編 KORG NJM2069

<2025/08/27 rev1.5> <2025/07/19 rev1.4> <2024/12/18 rev1.2> <2024/11/07 rev1.1> <2018/10/19 rev1> |