KORG SAS20 (1982) Home KBD

KORGはROLANDに較べてCPUの導入が遅く1980年のTRIDENTが初CPU搭載機でした。その後1981年の楽器フェア-でCPU使用のPoly6/MonoPolyが登場。 1982年になって同じくCPU搭載のSP80/SP80SとこのSAS20が登場します。CPU使用のKBDとしては基本KeyAssigner方式を意味し従来からある全鍵発振のKBDではありません。 KORGのpolyphonic ensemble KBDとしては初のKey assigner方式。

SAS20はある種、転換期にあるKBDではないかと思います。 それはKORG初のcustom IC chip使用の初号機であり、KORG初のMultitimbre音源としてこのcustom IC MSM5232を2個使用、さらにはKBD + KORG初の簡易シーケンサーによるAuto Backing systemの搭載といった点。新しい試みが多くなんといっても初のHome向けKBDだという点。 ただHome向けけKBDにしては当時のLM KBDと同様な重量級KBDあってYAMAHA PSRのようなプラスチック筐体の軽さがない点がHomeUseとしては劣る点のような気がしますし、まだまだ本格的なというかライトなHomeKBDには程遠い印象がありました。

1980年のYAMAHAのポータサウンドを目標としたというよりはCASIOのCT-201/401がライバルだったような感じでしょうか。同時期の製品としてROLANDのRhythm/Arpeggio付きEPFのEP-11という製品がありますが有音程部はBass + PFのみでやはり重いです。

|

余談: SAS20登場から40数年、現在のHomeKbd。ポータサウンドの末裔PSRシリーズ。入門機のちょっと上のPSR E-473を購入して見ました。473の仕様/機能を見るとC/Pの高さにびっくりし隔世の感があります。わずか2.5万円程度の価格で64VoicePCM音源/FXが4系統/USB Audio I/F USB MIDI/きれいな液晶/各種のAccp./バッキングシステム/Seq. Recorder/STD MIDI Data /簡易Sampler等当時を知るものとしてはすごいと感じます。今となってはおまけ的なGM/XG(lite)音源にもなります。 20年前にPSR-E403という機種も買っています。当時も2.6万程度で購入。それの後継機種としてのE473はどのくらい進歩したのか。PCM(*1)のquality的には進歩はほぼない感じで64VoiceになったことやPCMが増えていることでで若干薄目な印象がありますがAUDIO INとかAUDIO/IFになるとかMICにもDSPがかけられるとか他の便利な機能ではかなりの進歩を感じました。あとスピーカーとアンプの再生システムもけっこうよいのにびっくり。PCの動画の再生時にもけっこう使えます。それであって価格も変わっていない。netにservice manualもありました。 20年前のPSR-E403を購入した時PSRのような筐体で軽量のプラバネの鍵盤でもいいからおもり付きでSP無しのライトな中身は本格的なLM用KBDが出ればいいいのにと思ったことがありましたが。それから数年たったら10万円前後で各社からそのようなランクのKBDが出てきました。YAMAHAでは今ではMODX+がその中の最上位機種となりました。MODX+ももう出てから4年に近いですが後継機種は出るのでしょうか。 Home/Accp. KBDとしては全世界的にYAMAHAとCASIOの2大メーカのシェアーがおおきいのでしょうが海外ではTechnicsのKBDも色々出ていますが国内ではみかけないのが残念。

*1:

余談の余談:

|

Multitimbre

基本4partのMultitimbre音源として機能します。

1: KBD part (12 inst : 8Voice/4voice)

2: Bass Part (1 inst: 1voice)

3: ACC part (?inst :4voice)

4: Rhythm Part(7inst/7voice)

Bassは音色固定、KBD partは12種類の音色を指定できます。 ACC partはACC.ジャンルによって音色が決まっているようでトータル何音色?(filterは8個ですが)。Drumsは7楽器。

MSM5232を2個使いなのは5232のDual Modeを使い音作りをしている為だとおもわれます。 よって2個使いでも基本8voiceです(ここがポイントだと思います)。 ACC.機能を使わない時は2個の5232がINST Partにすべて使われ8Voice、ACC. partが動いている時はINST、Acc.それぞれ4Voiceとなります。(これを実現するためトリッキーな回路構成になっています。)

この当時のKBDで複数のパートを同時に演奏できる機種はほとんない。すなわちmultitimbreの音源はほとんどありませんでした。あるとすればYAMAHAのエレクトーンやYAMAHAのポータサウンドとかCASIO Toneの2号機であるCT-401など。multitimbreではないが複数のパートを演奏できるROLAND CMU800とか。すなわちLM KBDではSplit/Layerはあるけれども複数のパートを同時に演奏できるKBDはなかったです。そもそもMIDI規格登場以前なのでシーケンサというものがまだポピュラーではなかった時代です。このこともあってか先見性という観点もあってかSAS20のキャッチフレーズは"Compu Magic KBD"でした。

当時(1982年時点)のDigital sequencer/sequencer付きLM楽器

ROLAND MC8/MC4/CSQ100/CSQ600/JSQ60/SH101/MC202/CMU800

PAX SYGNUS-4

Oberheim sequencer

SCI sequencer

EMU sequencer

Hillwood SQ01

YAMAHA CS70M

YAMAHA porta Sound

CASIO CT-401 etc

Synclavier

Mcleyvier

Fairlight CMI

CRUMAR GDS

KORG CMCS....etc

複数パート構成の音源はARP OMNI QUADRA、 KORG TRIDENT、ROLAND RS202 RS505 VP330、HillwoodMX3000、YAMAHA SK15/20/30/50などやヨーロッパのKBDとかがありましたが基本KBD 1台に音源は割り振られているのでMultiTimberとは違います。当時はこれらのKBDはParaphonic KBDと呼ばれていました(ROLANDの作った造語)。(現在ではなぜかpolyだけどVCF/VCAが1個のpoly800のようなKBDをparaphonicと呼ぶようで混乱してしまいますが.....)

YAMAHA porta soundは当時としては画期的だったということです。またCT-401はYAMAHAに遅れること1年ぐらいで同様の機能を実現しています。上記のようにSAS20はCT-401のポジションをめざしたものだったのでしょうか。

上記の機種で完全なMultitimbreのものはおそらくSynclavier以下の機種だと思われますがこれらの機種は普及帯の機種ではありません。それ以外の物はpolyphonc sequencerでも基本1part対応です。普及帯のもので完全なMultitimbreの音源は1983年に登場したYAMAHAのMSX PC用の拡張SLOTに内包するFM音源UNITだけだと思われます。(SFG-01/SFG-05) まあ1983年以降のMIDI時代になれば複数の音源をsequencerにつなぐことが可能になるのでそれもmultitimbreではありますが手軽に1っの機材でmultitimbreという時代になるのは1985年以降でしょうか。 ちなみに通常の電子楽器より先にmultitimbre音源が実現していたのは1982年ごろから?試験放送が始まっていたTVの文字多重放送であったことはあまり知られていません。 海外のnetの記事を読むとKORGの三枝氏がMSM5232は文字多重放送の音源として開発したものだと述べている記事がありました(*1)。netにある文字放送がらみの文献を見ると音楽機能部分はNTV、KORG、OKIの共同開発となっておりその関係でMSM5232も後にOKIから外販されたのでしょう。

別の観点から見るとMC8とかMC4に単音analog synthをつないだケースも原始的なmonophonic multitimbre音源とよべるのかも知れませ。 但し音色の瞬間的なchangeはできないです。どちらにせよmultitimbre音源というのは基本Multi CHのsequencerあってのものなのでそれが一般的になって初めて普及したものでしょう。という観点からしても上記の文字多重放送は初期のmulti Chのsequencer + Multttimbreの音源の組み合わせなわけでした。(文字放送対応音源chipとしてはYAMAHA YM3526、YM2413 /KORG MSM6236 + 6235/音源System Module TVM2/3/4などがあります。)

*1

しかし5232自体は単なるFeet出力+ Gate+簡易EG音源なのでMultitimbreにするためにはこのSAS20のようなアプローチすなわち後段に複数のTone filterが必要になるということです。5232は2系統化できるのでIC 1個で2CHのMultiとすると真面目に文字放送対応音源とするならば有音程部でも5232が最低3個は必要ですが現実問題としては2個で4Ch multiすなわちSAS20程度の構成は必要になってしまい実用的ではないので最低true multitimbreすなわちSAS20のようなanalog filterでの加工の必要のない音源chipが必要であって願わくばDrum音源も内蔵した物ということでYAMAHA の1chipFM音源はDrumPartもFMで作ることでそれを可能としたわけです。後日KORGも上記のような2chip構成(multitimbre音源6236+PCM Drum6235)でそれを実現したようです。

要は従来のような多数の部品を使って音源を作るのでなく1chipで基本的な音源部分ができたという意味かと。まだまだ5232が1個では全てをまかなえるわけではありません。 この時代では1chipでMultitimbreに使えた音源はまだありません。1983年以降にYAMAHAのone chip multitimbre FM音源が登場。ちなみにYM3526が1985年、YM2413も1986年以降の発売です。MSX用のSFG01/05用の音源YM2151は1983年以降。

|

MSM5232 MSM5232の機能というか成り立ちを簡単に説明するならばROLANDがEP09で初採用したTimer IC 8253 *3のprogramable counter 機能を専用IC 1個で実現すべく、8ch分のprogrammble counterに分周を3段分そなえ8feet/4/2/1feetの矩形はを発振できるようにしてその後に簡易DCAを付け、さらにDCA制御用の簡易EG(AD/AR)を備えたものです。 但し各Voiceの独立出力はできないようです。さらにおまけの機能としてBass Partを想定したSolo出力、 Digital Noise Gen.を搭載。これらの機能を実現するにはそれ以前は複数のchipが必要でしたがそれを1chipで実現するためのLowCostICと言うわけです。 このこともあってか同時期に発売された8voiceのanalog PF SP80には5232が使用されておらず8253*3の構成になっています。 独立出力が可能であれば5232を使用したことでしょう。40PinのICと言う制約があってのことでしょうか?。時分割のmultiplexが可能であったらよかったのに。この部分をとってもLowCostKBD対応用の音源chipであるといえるのかも知れません。 8voiceは4voiceづつの2系統に分割できmaster clockもそれぞれに独立して2系統入力することができます。 さらには上記のように8vvoiceの1ch分の16feet/8eetの単独出力ができる端子をそなえれいます。この端子はDCAがないので出力は出っ放しなので外部にVCAが必要になります。上記のように8Voice分の個々のoutputはなく各Feetごとに4Voice分で2系統がまとまって出力されます。 各Feet出力は内蔵のレジスタ設定でON/OFFできます。4feet分の矩形波はMix時のMIX比を適度に設定すれば擬似SAW波になります。また8voice分を4voiceの2系統としてつかえClockも独立で指定できるので音源のLayer、detumeが行えますし、簡易DCAを内蔵し簡易EGも内蔵しているのでSAS20としての音作りは基本音源のあとに固定TONE Filterがつくだけの単純なものですがDCA付き2系統音源として発振器側である程度の音作りができるということです。内蔵簡易EGでなくより複雑なEGwo使いたい場合は内蔵EG用のCap.端子にEG電圧を印加することも可能です。詳細はMSM5232のmanualがnetで入手できますのでそれを参照のこと。

|

|

MSM5232使用の他社音源 MSM5232はKORG original ICですがSAS20登場の数年後、OKI電気から外販されたので他メーカーのKBDでも数年たってから使われています。他メーカでMSM5232を使った機種がいくつかありますのでSAS20との違いを見てみます。 1:ROLAND EM101(1985?)

当時のanalog PFと一緒に使う用途の音源Unit。 2:Technics SX-K450(1986?) Technicsの伴奏機能付きのHomeKBDです。PCM音源とMSM5232で構成されているというおもしろい音源。 単音の音色とDrumははPCM(一部のDrum音色はAnalog)、polyのAcc.部分の音色郡は5232という構成。SAS20と同傾向のKBDですがMSM5232音源用のfilterはFixed FilterとVCFを併用しておりChorusは3相 Chorusと凝った仕様になっています。 SAS20より3年ほど後のKBDでありSAS20を研究しているふしがあるような感じを受けます。ChorusはSAS20のように単相ではなく豪華に3相Chorusになっており当然松下のBBDが使われています。回路図を見ると3相LFOがTransister構成なのが独自です。 |

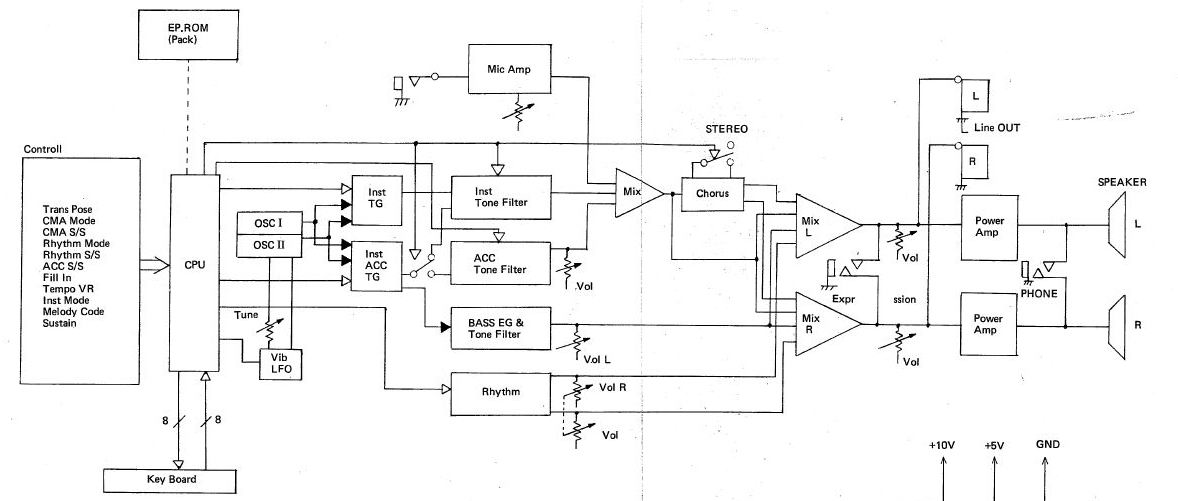

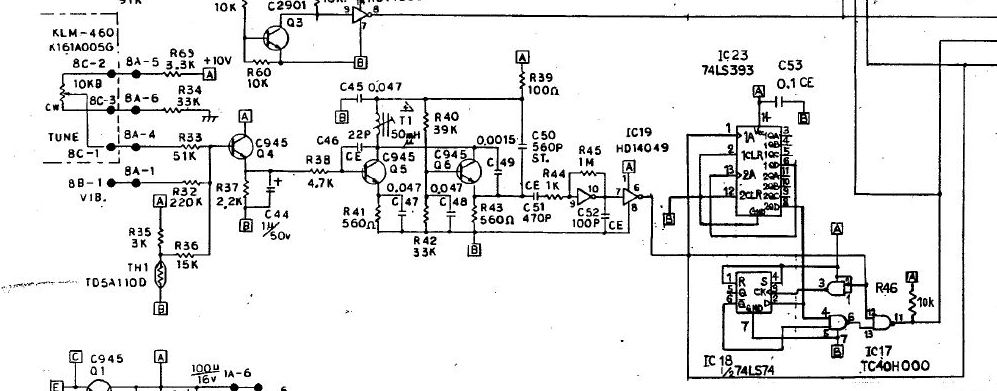

以下にSAS20の回路的な特徴、構成を示します。より具体的な回路はservice manualを参照していただければと思います。

回路構成

* 有音程部: MSM5232 *2 + 固定Filter郡(簡易VCF/Tremoro用VCA)

* 無音程部: Analog Rhythm 7音

* 単相BBDchorus

* CPU 8085

* SP付きAMP

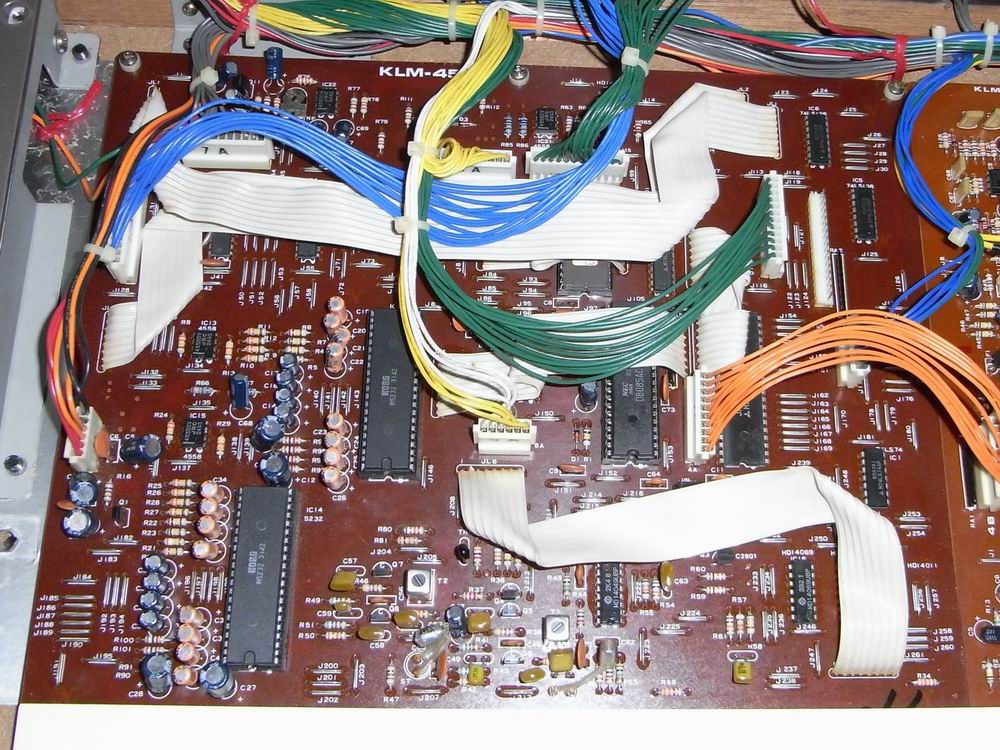

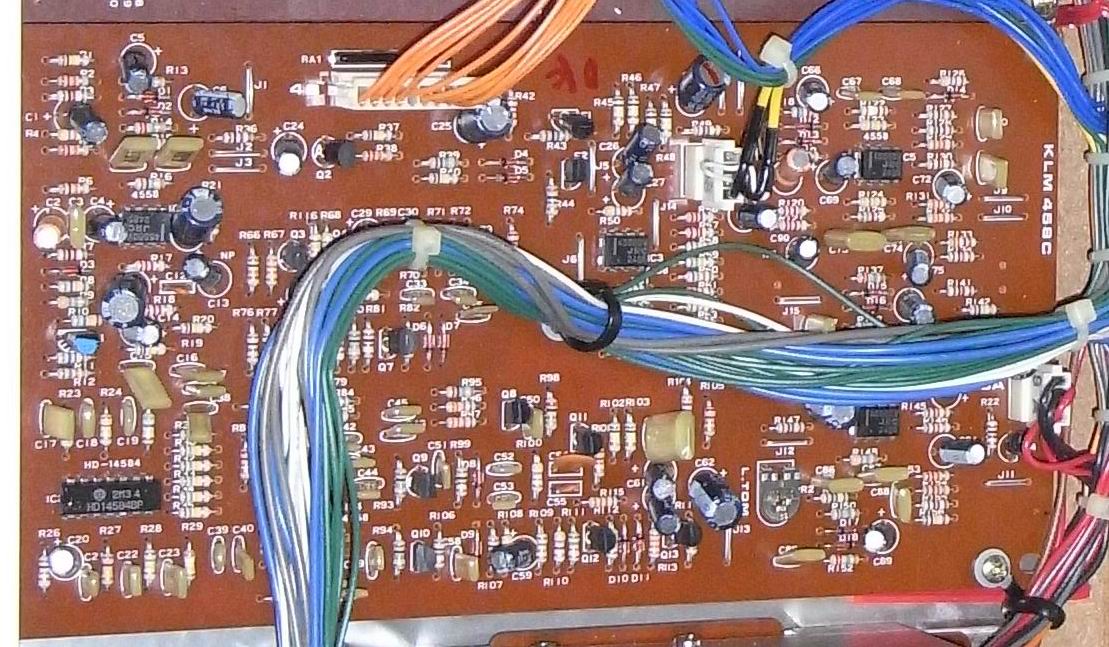

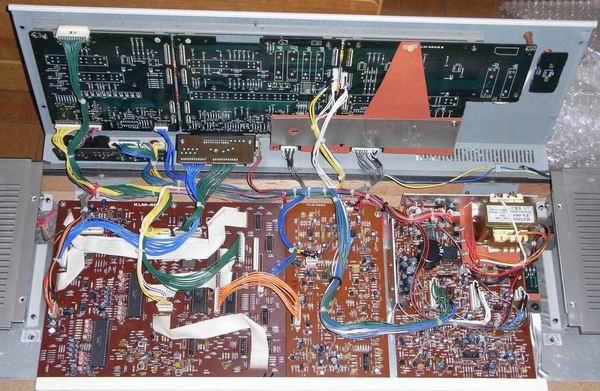

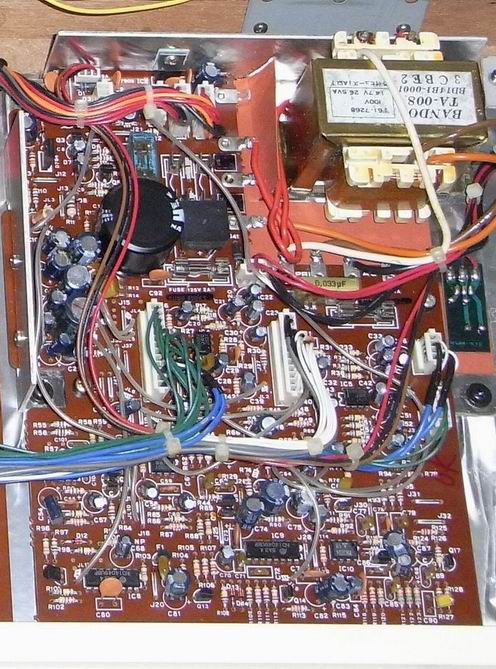

* SAS基板 全景(左右に見えるはスピーカー)

上: KLM 459-1/-2/-3/-4

下: KLM 456/458/504

上記のEM101/SX-K450に較べても基板規模は大きいようです。

CPU、LogicIC、MSM5232 *2まわり。 Tone Filter関係のAnalog部分はパネル基板に実装されています。 コストをけちる為かDigital部も片面ベーク基板なので小jumper線が多数、さらに平行ケーブルがとびかっています。(SP80/80Sはガラス基板) CPUは8085(*1)でPoly6とかの8048(one time ROM)より高機能のChipを利用しています。それだけSoft wareの仕事が多いということでしょう。周辺Chipとして8156を使っています。8085のprogramはEP-ROM(2764)を使っています。同時期のSP80のEP-ROMが2716なのでそれに較べると当然SoftWareの負担が増えているわけでしょう。

*1:この流れもあってかSAS20の次のPOLY800でも8085使用。

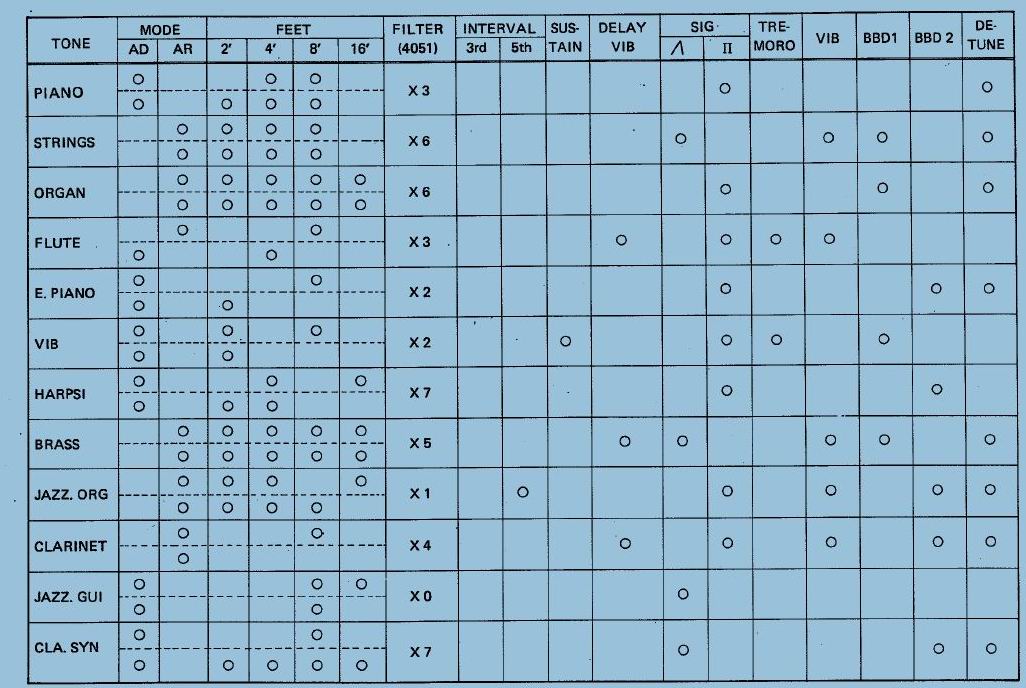

音色select/音色構成要素

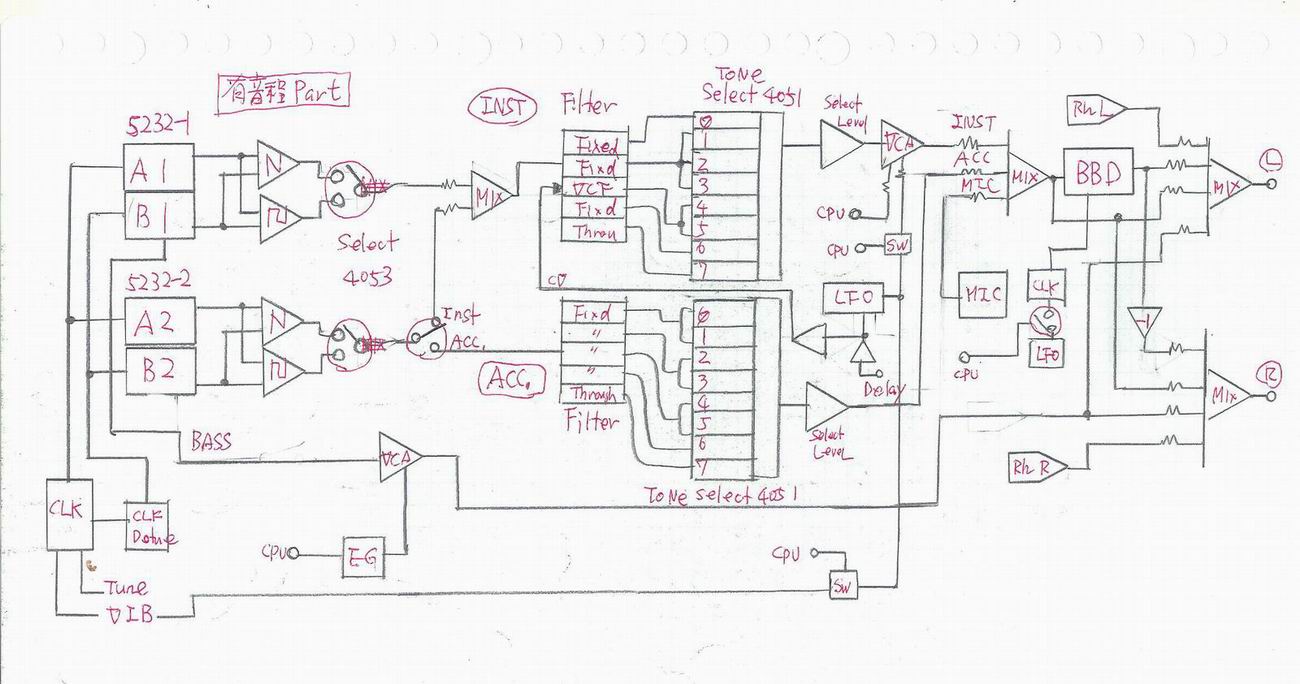

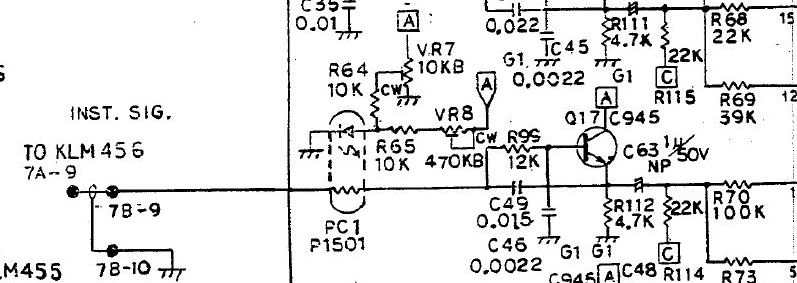

MSM5232を2台使用し基本1がINST(KBD)、もうひとつはACC.Part用を担当しますが場合によっては(*1)2のもINST Partを担当するようです。上記の図は service manualに書かれている大雑把な構成図ですが実際はもっと複雑なので以下に示します。

*1:Acc.を使用しない時のVoice数の確保のためだと思います。

まずMSM5232からの出力は2系統あり1っは8/4/2/1feet出力をMIXし擬似SAW波になるようなMIX比をつけたもの。 もうひとつは8/4/2/1の矩形波出力は同じ割合でMIXしたもの。 下の表にように8/4/2/1の出力は音色によってON/OFFを指定し細かく音色を制御しています。

基本的な音作りはAとBグループの4Voice 2系列の音源として動かしているため各系列で上記のFeetのON/OFFに加えてEG typeの選択とEGのTimeを個々に設定できるので単純な固定Filterの音源よりは音作りができることになります。さらに2系統の音源は独立Cloxk設定が可能なので2音源間のDetune設定が可能です。

SAS20 oldversionの回路図では5232用の高周波clock VCO回路は2個あって後続のGate Logicによる分周比変更しCPUから指定することにより同一CLOCK、DetuneClockの選択ができるようで下記の表のようにDetuneありなしの音色を指定できるようです。

SAS20のNewVersion回路ではVCO Clock回路は1ってその後に分周回路が入っていますがCPUからの制御がないので全てDetuneなのかよくわかりません。 なおClocck1とClock2の周波数比は255:256らしです。高周波clockはVCOになっているのでCVでTuneとViblatoが指定できます。

SAW波MIX比のグループと矩形波のMIX比が同じグループは後段の5個のFiXed Filter回路を通った後5filter出力を4051の8ch入力に対して分配比と分配先が設定され入力され1っの音色が選択されます。 その後InstPartはVCAを通りTremlo Effectが可能な構成になって います。 Acc. Partも5個のFixerFilter、4051を十らいますがVCAは無し。

一部のfilterはS&Key LPfilterを構成するRがPhotoCouplerになっており簡易VCFとして機能するようです。

Acc.Partの5232はAcc.が機能していないすなわちKBDのみの演奏の場合8Voiceとして機能させるため4053のoutはINST用のFixedFilterに入ります。

またBass PartはMSM5232のSolo出力を利用し独立したfilterを通り5232の出力は出っ放しでON/OFFできないのでVCAと簡易EGを用いてコントロールしています。

SAS20は擬似stereo出力なためINST、Acc.Part出力及び外部MIC inは単相BBD回路に入り出力はLch、BBDoutを位相反転した出力はRchにInst、Acc.Bassのnormal出力はLとRのMIXERに出力されます。またAnalog Drum音源MIXERのoutのL/R出力もOut put Mixer出力の夫々はいります。

BBD効果は2種類あるようでLFO modulationありとなしがあるようです。 VibrateもDelayありとなしがあるようです。Tremoloも有り無しの音色があります。

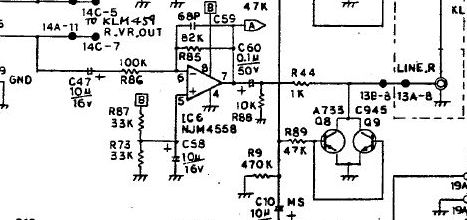

* いくつかの回路

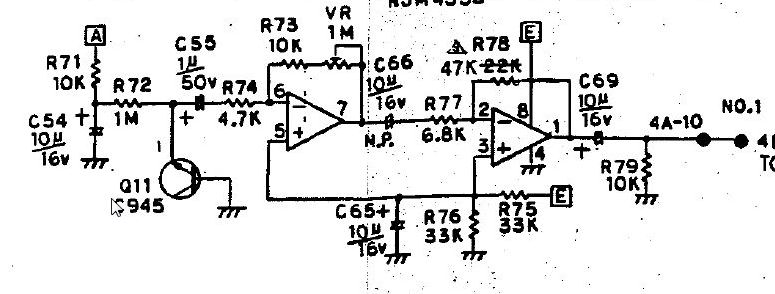

Analog Drum Part

BD

LTOM

HTOM

Rim

Snare

KR55の回路と同じような構成

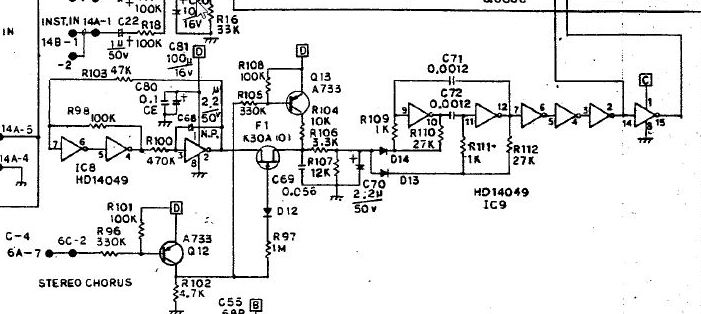

Cymbal

OHH/CHH

金属音を作る部分がKR55の8OSC+XorRINGの複雑な構成から簡略化されCmos InvertorのOSC 6個で簡略化されている。 さらにその後の整形回路もKR55とはかなり違い部品点数が削減されている。 動作は複雑そうでぱっと見よくわからず。

7っのInstで構成されています。BassDrum/LowTom/HighTom/RimShotは基本的にはBPFにパルス信号を印加して発生させるImpact OSC.ですがその他の回路はかなり複雑です。

Cymbalは6つのOSCを混ぜたもので金属音をつくりさらにTr. NoiseをMIXしてつっています。 OpenHH /Clos HHは6っのOSCを使用して作っています。 さらにOPen/Closeの排他的制御をする回路がついておりこの2楽器は複雑です。

SnareはBPFとnoiseを簡易VCAとDecayEGで加工したものをMIXしているようですが回路図の配線の交点のドットが書かれていない誤植があるように思い。このようにこの時代の手書きのservice manualの誤植はよくあるので実機で確かめないといけません。

|

Drum回路詳細

準備中 |

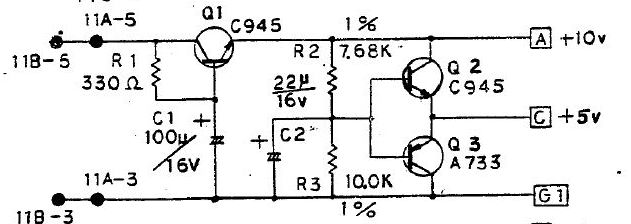

Power Supply/ BBD Chorus / Power AMP

基本+10Vと+5V。

SP駆動のPowerAMP用に+16V

+5Vは digital用で+10VはOPAMPやTransistor用ですが+10Vは3端子Reg.を使用してさらにTransistorによるエミッタフォロワーでBufferされたoutが数系列ありそれぞれが特定回路の電源になっています。(他回路からの干渉を抑える対策でしょうか) OPAMPは1電源のため中間電位を抵抗分圧で作っています。

電源回路は実際かなり複雑な構成となっており PowerSWが入る場所がかなり特殊で一般のようにトランスの1次側には入りません、また+5Vの生成が少々トリッキーで3端子の 7810のout putに負電源用の7905を介して+5Vを作っており何のノウハウかよくわからず。

Output Mute回路

Line outの電源 ON/OFF時のMute回路はよくあるTr. 1個によるものでなく BOSSのDR110のTr. VCAと同じと同じPNPとNPN Tr.を使った物です。

Outputの怪

内蔵SPとは別にLINE outがありますがRCA PINのためLINE outを利用しても SPからの音をを消すことができない仕様です。 消すためにはHeadPhone Jackにダミープラグをささないといけません。 さらにはSP Outの Volumeが異常に大きいです。 店頭効果をねらったものか?。

BBD Chorus部

シンプルな単相BBD chorusで最終段のStereo MIXERに対してBBD outをそのまま出すchannelと逆相をもう一方のChannelに入力してBBD以前の源信号は両Ch.に同じものをMIXさせ擬似Stereo効果をねらっています。 BassとDrum信号は当然と言うかBBDを通過しません。 BBDはLFOでmodulationがかかるModeとかからないmodeがあるようです。

<2025/08/25 rev0.1>

<2023/12/21 rev0.0>