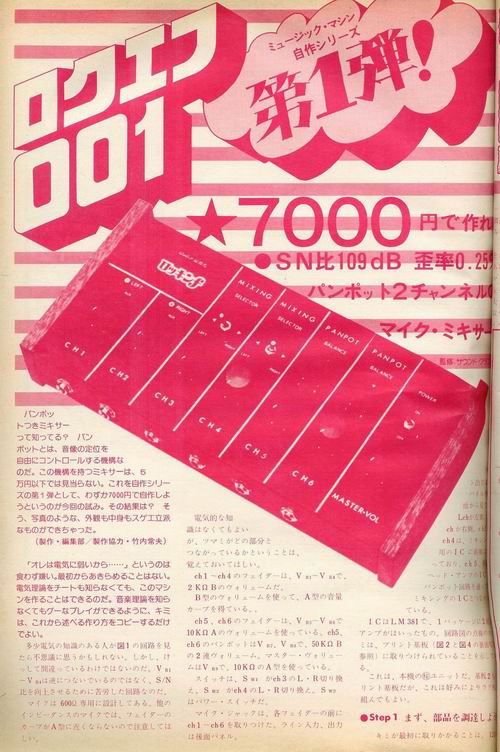

上記で"創刊号はFETを使った MIXER だったと記憶しています。"と書きましたがそうではなかったことが創刊号を手にいれてわかりました。 MIXERには違いないのですが OP AMPを使ったMIXERでした。おそらく次号がFET MIXERだと思われます。 製作記事とは別にSynthの特集がありました。 雑誌広告を見るとまだsynthメーカーの広告はなく唯一KORGのPE1000の広告があったのみ。

このロッキンfの創刊号は御茶ノ水の石橋楽器のブックサイドの入り口の上の方にビニール袋にいれて創刊から何年かたっても飾ってあったのを思いだしました。

さらに1976年/1977年/1978年他の号を入手したのでロッキンf ミュージックマシン自作シリーズの目次を作って見ましたがまだ大幅に項目が足りないです。

このシリーズは1982年ごろまでは続いたようで80機種程度のDIY Effector記事が存在するようです。 おそらくこれらをまとめた別冊の自作Effector操作術にもすべては掲載されていないのではないかと思います?。 上に書いたFET MIXERですが以下のように1976/08月号のMIXERはPassiveでその後の号がFET使用のフェイザーでこの二つがごっちやになって記憶していたものと思われます。 長い間のあいまいな記憶が氷解された気分です。

またこのLINE MIXERはRF001のMIC MIXRに接続して2台1組で使うようになっているようでなかなかよい発想です。 単独で使用する場合はPassve Mixerとして使えます。 当時おそらくRF003のロッキン・フェイザーの記事あたりからロクf誌に注目して購読するようになった記憶があります。 ということは創刊号と8月号は買っていなかったのかも知れません。 8月号の発売時期(1976/7/18発売)に WavekitのSA13を購入して熱さの中はんだこでを握っていた45年前の記憶がよみがえります。

DIY Effectorも1982年の最後の方になるとAMDEKのKITを紹介するという少々退化した内容になっているような気がしますが、KITの基板のプリントパターンが載っているところなどは魅力的です。

DIY 製作記事一覧

1976/07:RF001: マイクミキサー

1976/08:RF002: 6CHラインミキサー(Passive)(竹内常夫)

1976/09:RF003:ロッキン・フェイザー(2SK30A)

1976/10:RF004:トーキング モジュレーター

1976/11:RF005:ロッキン・VCF(井上ヒデキ)

1976/12:RF006:リング・モジュレター

1977/01:RF007:ロッキン・ミキサンブル(井上ヒデキ)

1977/02:RF008:ロッキン・エコー(井上ヒデキ)

1977/03:RF009:ロッキン・フランジャー(井上ヒデキ

1977/04:RF010:ロクエフ001-009を大総括(*1)

1977/05:RF011:ロッキン・ドライブ(竹内常夫)

1977/06:RF012:ロッキン・メトロノーム

1977/07:RF013:ロッキン・コンプ(竹内常夫)

1977/08:RF014:ロッキンF&S(竹内常夫)

1977/09:RF015:ロッキン・オクタバー(竹内常夫)

1977/10:RF016:ロッキン・フェイザー(竹内常夫)

1977/11:RF017:エレクトロニクスQ&A

1977/12:RF018:パラメトリック・イコライザー(竹内常夫)

1978/01:RF000:

1978/02:RF000:4チャンネル・ミキサー

1978/03:RF000:Spring Echo

1978/04:RF000:STEREO BOX

1978/05:RF000:Flying Panpot(大塚明)

1978/06:RF000:

1978/07:RF023:MOS DRIVER(竹内常夫)

1978/08:RF024;ANALOG DELAY(大塚明)

1978/09:RF000:

1978/10:RF000:

1978/11:RF000:

1978/12:RF000:Guitar用Pre AMP

1979/01:RF000:

1979/02:RF000:

1979/03:RF000:

1979/04:RF000:STEREO BOX

1979/05:RF000:

1979/06:RF000:マルチサスティナー

1979/07:RF000:FMトランスミッタ

1979/08:RF000:

1979/09:RF000:MXRコピーコンプレッサー

1979/10:RF000:

1979/11:RF000:アレンピッグブースター

1979/12:RF000:オートワウ

1980/01:RF000:MXRコピーイコライザー

1980/02:RF042 CHORUS FLANGER (大野祥之/竹内常夫/峰雅彦)

1980/03:RF000:

1980/04:RF000:オレンジスクイーザー

1980/05:RF000:トーキングモジュレータ

1980/06:RF000:dbx型ノイズリダクション

1980/07:RF000:電子SW BOX

1980/08:RF000:ストロボチューナ他6種

1980/09:RF000:マイクロコンプレッサー/ミニノイズゲート

/ミニリングモジュレーター

1980/10:RF000:

1980/11:RF000:エフェクター・ボード

1980/12:RF000:

1981/01:RF000:シーケンサー/DR55用programmer

1981/02:RF000:パラメトリック・イコライザー

1981/03:RF005:ギター・シンセサイザーの製作

1981/04:RF000:コーラスマシーン

1981/05:RF000:ディストーションX-II/DM55、PM55メモリー増設

1981/06:RF000:小型シンセドラム

1981/07:RF000:ログ/アンチログアンプ

1981/08:RF000:TCコピープリアンプ/A-Dコンバーター

1981/09:RF000:リニアVCO/オーラルエキサイター

1981/10:RF000:アムデックのフランジャー

1981/11:RF066:VCA ステレオ。ボックス(向井郎)

1981/12:RF067 KIT出作るBBDエコー(DMK100)

1982/01:RF000:Dr.コンプレッサーII

1982/02:RF000:スプリングエコー

1982/03:RF000:

1982/04:RF000:チューブ・ディストーション

1982/05:RF000:アッパ・オクターバー

1982/06:RF074 KIT出作るドラム・マシンRMK100)

1982/07:RF075 A・B・C・Dシステム・セレクター

1982/08:RF076 パーカッション・シンセサイザー(PCK100)

*1: ロクエフ001-009を大総括

1から9回までの製作記事を振り返り、ユーザーがDIYした際のトラブルシューティングにも対応している良心的な特集。 上記の写真が1から9回までの製作物。

ISHIBASHI BIAS

上記のように後になるとオリジナルEFFCTOR DIY以外にAMDEKとか石橋BIASのKITを単に組み立てるという回も多くなっています。 HARDメーカでない石橋楽器のリペア部門から派生している? BIASブランドのDIY KITやオリジナル機材がこのころけっこうありました。1982年の広告にBIAS製品の一覧広告が出ていました。

Effector以外にも六角クンとかpower distributor、Theremin、VOCODER、はてはCASIO SK-1用のMIDI化KIT、DX7用のanalog synth likeなHARD EDITORがありました。 このEDITORがヒントとなってKORGのDS8のEDIT方式ができたようです。 BIASブランドの機材情報も収集したいものです。

特集

各号の特集記事のINDEXも作ってみました。記憶にあるものもありますが、記憶に無いものもあります。 それらの号は購入しなかったのでしょう。

1976/07: 今話題のエレキ・キーボードの全て

1976/08: コルグポリフォニックアンサンブルを試奏

多重録音にチャレンジ

1976/09:ミキシングシステムを大公開

1976/10: こんな工夫でキミのコンポはロックが生きる

1976/11: エフェクター&アタッチメント大特集

1977/01:自宅録音テクニック

1977/03:ギター・アンプ特集

1977/04:カセットデッキ特集

1977/05:キーボード特集

1977/06:第二世代のsynthesizerはこれだ

1977/07:シンセサイザー特集第二弾(Guitar Synthesizer)

1977/08:総力特集EFFECTOR

1977/09:総力特集DIGITAL

1977/10:第二世代の電子キーボード

1977/11:総力特集PAシステム

1978/02:E・ギターの構造と原理を全解説

1978/03:GUITAR Amplifireのすべて

1978/05:シンセサイザー全カタログ

1978/07:エフェクターからのメッセージ

1978/11:10万以下のシンセサイザーで何ができるか

1977/08:総力特集:Pro fessional recording

1980/04:第4世代のシンセサイザー

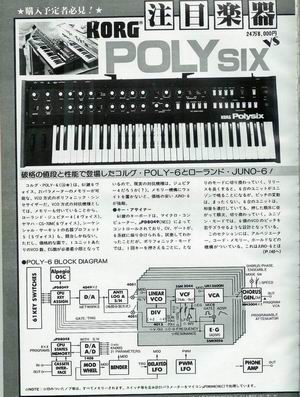

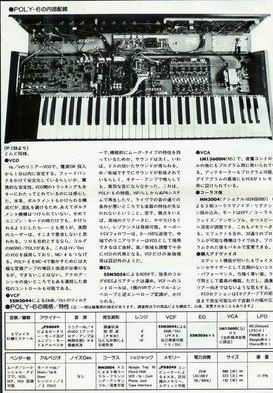

1982/05:注目楽器大激突: KORGPOlYSIX VS ROLAND JUNO6(*2)

1982/05:テルミンは最もプリミティブルな電子楽器だ。

1983年以降はsynthsizer記事はなくなってROCK GUITARの話題が主な雑誌になっていくようです。 自分の場合もロッキンfは1979年ごろまでしか購入していなかったように思います。 この時期からは Keybord Magazineを買っていたように思いますので1976年から1978年ごろの記事、表紙は記憶がありまますが、1980年ごろの記事は記憶にありません。

|

*2: この特集はこの時期としてはめずらしい久々にかつての(1976から1978年ころの)ロッキンfの面目躍如といった内容でPOLY6とJUNO6の回路レベルでの比較や中身の写真もあります。 それだけこの1982年においてPoly6とJuno6の登場は画期的なできごとだったといえる証拠。 回路図があるわけでは無いので若干の間違えはありますがPoly6のfull time auto tune部分も指摘あり。

さらにこの特集の次のページはMAESTROのテルミンの回路図が載っています。 1981年の楽器フェアで両機はデビューしているわけですがROLAND Juno6も始めはPoly6と呼ばれ開発されていた機種でした。ところが楽器フェア開催の直前になってKORGがPoly6という名のsynthを出すことがわかって急遽Juno6に名前を変更したという話は有名かと思います。同じ名前で発表されても面白かったとは思いますがROLANDはすでにJuptitorという名の系列があることを考えるとJunoの方がやはり正解の名づけかとは思います。 当時の心境としてはなんとかわれわれにも購入可能な価格のPolySynthが出てきたというわくわく感がありました。当然のことというか両機はたいへんよく売れた機種になったようです。特にPoly6はJuno6に較べてProgrammable Poly Synthが24万円台で所有できることや3相ChorusによるStrings Synthsizerとしても使える/FatなSSM2044VCF搭載もあいまってさらに好評だったようです。このこともあってROLANDは早々にJuno6のProgrammable対応のJuno60をPoly6とほぼ動価格で発売します。 JunoにあってPoly6に無い機能としてDCBというDigital I/FをJUnoは搭載していました。 さらに翌年にはMIDI規格の誕生を控えている時代ともあって各社の毎年の新製品にわくわくできる時代でした。1982年のWinter NAMMでYAMAHAがDX7/9のFM synthを発表したように思いますが1983年になってからだったか正確には忘れてしまいましたがNAMMのDX7/9のパンフレットはかなりのインパクトがあったと記憶しています。 DX7の国内価格はPoly6/Jumo60とほぼ同価格でありこの価格がその後のPoly Synthの標準的な価格帯となっていくのでした。MIDI登場から2023年でななんと40年もたってしまいました。 |

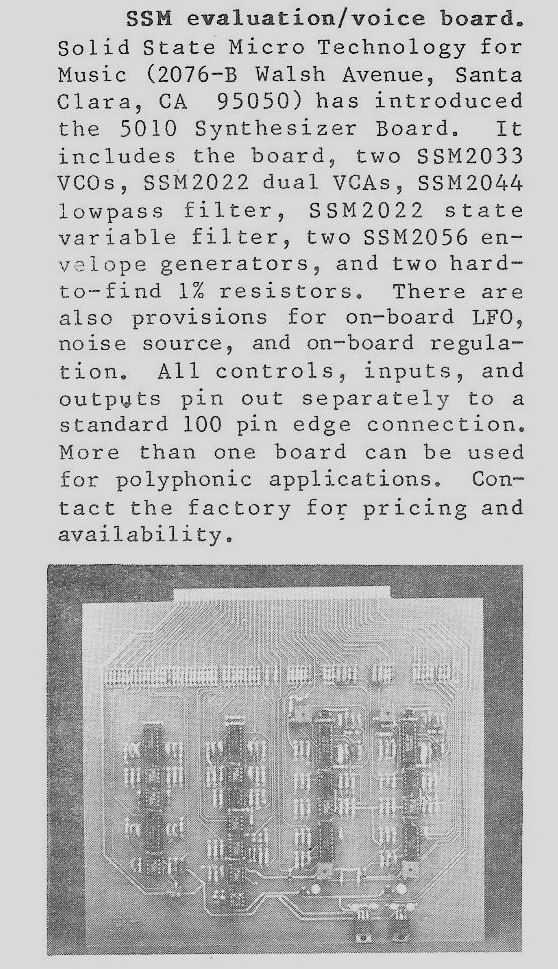

1980年代になると連載記事の中にELECTRONICS講座なるものが始まっていて以下に示すようにE-MUのEvaboardやSSM2030などもなども紹介されています。ライターは松本裕之氏。 1981年10月号からの連載のようです。 以下の号以外も興味がありますね。(SSMの2040VCFの紹介もあったようです。)

と言うことはこのE-MUのEvaboradの流通経路があったのでしょうから場合によっては当時購入することができたかもしれません。 記事の明記でもこのBoardは5万円ぐらいで購入できるような記述があります。 Keyborad Magzineでも少し後にSSMのICを配布する企画があったようです。

Electronics講座(松本裕之)

1981/10:初回

1981/11:E-MUのKIT(Emu Evaboard)

1981/12:SSM2030VCO

1982/01:VCOのantilogについて

1982/02:SSM2040 VCF

1982/03:

1982/04:

1982/05:Analog synthの構成

..............

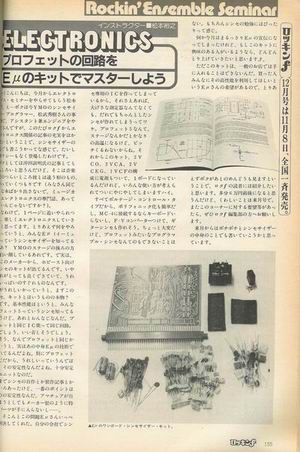

* 1981/11 / E-MUのEvabordの写真

* タイトルはプロフェットの回路をEmuのKITでマスターしよう。

* 電源トランスもboardにマウントされています!!。

上記の講座はE-muのEvaboardを元ねたとしてそれに使われているSSMのChip( 2030/2040/2020/2050)の説明が載っていたようです。1982/02から04号でVCO以外のchipを取り上げているようです。(該当する号を所有していないので詳細は不明)。

1982/01月号ではE-MU Boardの問い合わせが多くきているらしく著者が実費で個人的に取り寄せてくれるというような内容が書かれていて約6万5000円程度だそうです。E-muのboardの存在を自分が知ったのは1980年ごろのKeyboard誌だったような気がしますのでロッキンfより1..2年前でしょうか。 当時あこがれていましたがロッキンfでこのような企画があったのはつゆ知らず。知っていれば購入応募をしていたでしょう。 自分の場合はその後某所でCEMのEva boardを見る機会があったりCEM3340chipや上記SSM chipの次世代的なSSM2033/SSM2044/SSM2056等のchipを入手する機会があったのですが。この時代のSSM/CEM chip入手は感動的ですらあったのは事実です。

1982年から1983年にかけてKeyboard magzineでもSSM2044を使ったDIYがありましたしRecording MagazineでもTALK STUDIO経由でSSMのICを購入できる企画があったように思いますのでE-MUがらみでSSMのICはこの当時わずかながら購入できる経路が存在していたようです。 この時期の電子展望の今関氏の連載でもSSM ICは使用されていたようです。

松本裕之氏のElectronics講座でsynthの回路等が掲載された他、松武秀樹氏によるSynthesizer講座というのも併用されています。synth関係はこの2っだけ。 )

* 参考 *

<2022/07/08>

<2021/08/29>

<2021/08/07>