このWAVE KITの音源を使った自動演奏の記事はこの記事に先駆けることマイコンの1979年の12月号から4ヶ月連載されていたようです。 この号では4Ch Music BOXの製作と題して単に回路図の掲載と簡単な説明文だけなのですが概要がわかるにはこれでも十分です。(4pageの特集) 今回はプリントパターン図は掲載されてはいません。 かなり今でも楽しめる内容になっており、VCF等を追加したりして追々追試してみたいものです。

回路を見た限りではSA13よりも実用的な回路だと思われ、ROLANDのCMU800を先取りしたようなアイテムです。 回路的には

・ KORGライクな PUT VCO(SAW)

・ 簡易VCA(diode gate回路)

・ 簡略化したEG 2基(AR・D)

・ 簡略化した PWM(1 Tr.)

・ 簡略化した LFO (CMOS GATE )

・ 簡略化した delay Vib(1 Tr.)

・ 1基の antilog回路(時分割多重で4CH化)

・ portamento

・ 5bitのR-2R抵抗 DAC

・ (マイコンI/F)

等で構成されています。 パラメータとしては

・ portamento

・ VCO Freq

・ PW

・ LFO speed

・ EG1: Attack /Release

・ EG2: Decay(PWM併用)

これらが4系統ありaudio出力は矩形波となっています。 I/F周りは

・Key CV 5bit (5bit)

・GATE 4Ch (4bit)

・CV S/H 4Ch (4bit)

・VIB SW (1bit)

・PWM SW (1bit)

・PW select SW (1bit)

・EG1 select (1bit)

・EG2 select (1bit)

計18bit

4っのVCOは基本 Hz/V VCOですが、まるでKORG POLY6(と言うかtrident)(*1)のように1個のantilogによる時分割で4CHのExpo CVを得ています。 antilog ampの dual Tr.には tempco抵抗は無いもののKORGのMS20のようなゴムキャップを装備していますし、SA13と違って金属皮膜抵抗を使っています。 antilog outは電圧出力になっていて VCO側はOP AMPの電圧 -- 電流変換回路を経てCap.に電流を供給。 VCO はKORGライクな PUTですが diode無し、閾値をLFOでゆらしvibrateを得ています。

SAW-矩形波変換は簡易型です。 VCAはdiodeによるGATE回路的なものです。 EGは簡易な AR/D EGが付いています。 時代的には SA13の発売から3年たっていますのでメーカーの回路や、国内/海外のDIY記事なども参考にされいるのではとも思えますが....。

VCFが無いので音色変化は PWMとdelay Vib.で EGが2系統あります。Decay EGは主にdelay Vib.用のEGとPWM用のEGですがVCAにも使えます。 意外とCMU800より豊かな表現が可能か?

|

*1: KORGより早くにこの方法を採用したのではないかと思われます。 まあこの時点より前にKORGのMS20は登場してはいますが。 anttilog、電圧--電流変換、PUT VCO等とても当時のkORG synthに似ている構成です。 |

この時代polyphonic音源はまだ貴重な存在であり唯一アマチュアが安価に購入できるpolyphonic音源は ROLAND EP09、RS-09くらいしかありませんでした。 当時ロッキンfにはEP-09をTK80でコントロールする記事がありましたが1980年の別冊に掲載されたと記憶しています。 このWave KITの 4ch Music BOXは1979年の発売だと思われますのでかなり先進的な商品かと思われます。 音源 controll用のソフトも添付(DATAカセット)されていたようでどのようなものか見てみたい気もします。

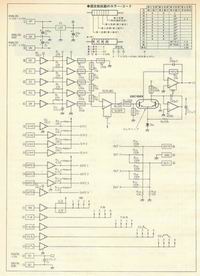

wavekit回路を書き写したものを上に示します。 音源部分とLFO/EG、antilog amp部分で DAC/I/F部分は省略しました。 なおこの特集の回路図は誤植なのかおかしいところや数値のぬけがいくつかあり少しアバウトなのですが大枠はわかるでしょう。

音源部分の問題点としてVCAはdiodeによる gate回路になっておりその為か音源波形は矩形波で包絡線は+/- 振幅に付かず片側のみとなってしまい、SAW波も利用できず矩形波のみになってしまう。 ここをKORG typeの Tr. VCAを使えば普通にVCAとして使えるようになりますが。

マイコン誌の図面ではPUTのアノード端子に印加する電圧値が明記されていません。 回路図上は+12Vから3端子Reg.らしきものが付いているのですが名称がL82となっています。 Expo CVを受けるOP AMPはFET + 4558になっています。 他の所でTL081を使っているのならここでもそれを使えばよいのにと思ってしまいますがこの方が部品として安いのか在庫があまっていたのでしょうか。 今作るのであればここは単にFET 入力のOP AMPですむでしょう。

LFO/EG回路を見ると Decay EGを delay vibrate用にも併用しています。 delay 回路は単にTr. SWのON/OFF抵抗変化を利用していますが波形が非対称になると思われます。 せめてROLANDのDR110のように逆方向にもう一個Tr.を並列接続したいところです。 VIB.をOFFにするのはこのTr. SWをDecay EGを使うのでなくダイレクトにTr.をONさせるようです。 VIB. ON時 Decay EGによりVIB. Delay Timeが決まりますので Decay=0で delayのないVIB.となります。

VCA gate回路に対しては AD EGとDecay EGの両者を混ぜる、単独で使うことによってバリエーションを得るしくみです。 各select SW関係は diodeによる簡易回路です。

各parameterがchごとに独立していますがそれらはvoltage controlledではないので個々に調整しなければなりません。 特にportamentoが個々に付いているので煩雑かと思いますが parameterはこの程度の数なのでよしとすればよいのでしょうし、この当時はなんと言ってもpolyphonicで音が出せるということだけでも魅力的だったことでしょうから音色を1回決めてしまえばしばらくは動かさないような使い方をしていたと想像します。 何より基板上に縦方向に半固定VRが取り付けられておりそれがparameterなわけですから調整はたいへんです。

回路を見た限りではやはりVCOはKORG PUT VCOにして VCAもKORGの Tr. VCAにした方が実用的だと思いました。 LFO/EGはこのままでもいいのではとも思いますがここは soft modulatorで処理した方が楽なような気もします。 結局のところ作るのであればPS3X00シリーズの音源部1voiceを持ってきてこれを4voiceほどそろえるか VCFは無しにしてmono polyのように1VCF搭載して後はsoft制御するのが現実的かとも思いました。 基本的なアイデアは現在でも使えるとは思いますので紹介しました。