古いsynthの修理

70年代発売のanalog synthはすでに製造してから40年以上、80年代のsynthでも30年以上、90年代のsynrthですら20年以上の歳月が流れています。 自分の所有しているsynthは70年代から90年代のsynthが多いので故障やトラブルが生じても文句の言えない状況です。 通常の電化製品ならまず40年も使用することはないでしょうけれども synthといえども楽器なのでこれくらいの年月、使われても不思議ではありません。

70年代のanalog mono synthであれば昨今はマイナーな機種でなければネットでサービスマニュアルを見つけることが出来るので特殊なパーツを使っている物以外は電子回路部分はなんとか直せるのではないでしょうか。 analog synthの回路においてはトランジスタなどは汎用の部品で代替ができる場合がほとんどですので。 問題は機構部品の破損等でしょうか。

80年代以降になるとCPU制御やcustom ICを使ったanalog synthも増えてくるので故障箇所が特定できても部品が入手できなければアウトといった状態になる可能性が高い。 サービスマニュアルを見てもこの時代になると自己診断機能がついている物が多くなるのである程度箇所故障を限定できそうではありますが。 それ以降2000年代近辺になると表面実装の基板が出てきますのでなかなか修理はしろうとでは困難になってきます。

簡単な部品交換で直る場合もありますが色々調べてもどうにもならない場合や、故障箇所が特定できても古い特殊な部品が入手不可であきらめざるおえない場合もあります。 古い部品入手の最後の手は同じ部分は壊れていないような同じ機種の中古(ジャンク品)を入手する手もあるでしょうがそこまでいくと泥沼状態ではありますが。

故障箇所を特定するのは最終的にはsynthの回路、部品にどれだけ熟知してるかという部分でもあったりしますのでたとえ直せなくとも勉強にはなる事項だとは思います。ここでは自分の持っている機材の修理状況等を紹介して見たいと思います。 古い機材でも意外とこわれないものも多いのでなんらかのトラブルにあったものを以下に紹介。

70年代 synth編

ROLAND EP09(1978)

ROLAND SH1(1978)

YAMAHA CS15(1978)

ROLAND 100M(1978)

KORG MINI KORG 700S(1974)

80年代 poly synth編

SCI prophet600(1982)

SCI prophetVS(1986)

KORG DW8000(1985)

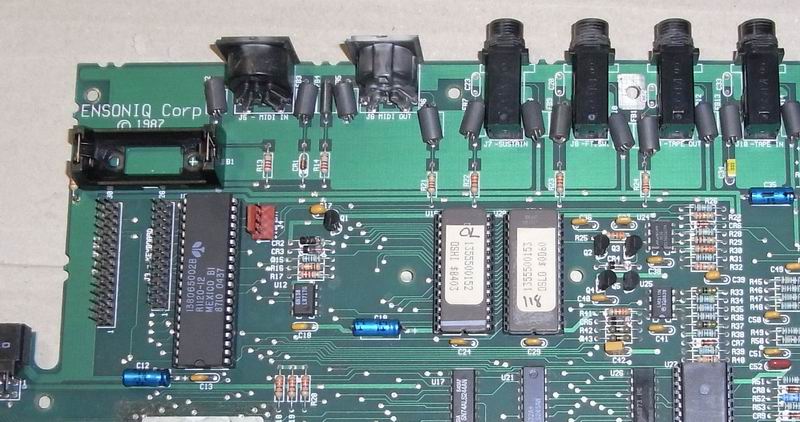

ENSONIQ ESQ1(1986)

ENSONIQ ESQM(1987)

KAWAI K1 II(1989)

90年代 synth編

KAWAI K11(1993)

Kurzweil K2000(1992)

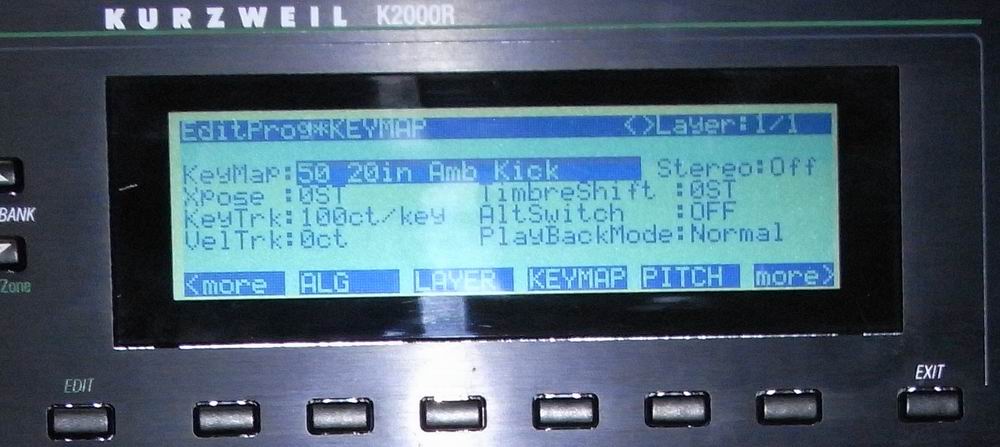

Kurzweil K2000R(1993)

AVM SUMMIT(1994)

MARION MSR2(1994)

EMU Morpheus(1994)

Kurzweil K2000 V3(1995)

KORG X5DR(1995)

2000年代 synth編

Alesis ION(2004)

Alesis PHOTON X25(2005)

Kurzweil KME61(2003)

その他

CME UKEY(2010?)

BOSS SC-33(1992)

ROLAND A880

KORG KMX62 (1986)

ROLAND EP09(1978)

電源が入らないというジャンク品を\1000で購入。 中を開けて基板を覗くと電源部分に半田クラックがあったので半田をもって修復したところ正常に動作するようになりました。 このようなケースがいちばん楽な修理で得した気分になります。

ROLAND SH1(1978)

KBDCVが時々おかしくなるということでもらったものですがしばらくは症状は出ず。 中を開けてS&H基板付近をさぐるもわからず。 この時点ではサービスは持っていなかったので詳細はわからずでした。

何年かたってKBD CVがnoiseのようになってしまう症状が発生。 SH-1は1995年ごろにサービスマニュアルを入手したので S&H付近をオシロで追っていき問題のある箇所を発見。 トランジスタ1個交換で正常動作。

さらに2..3年前にはVCFが動作しなくなりVCFがスルー状態に。 これもマニュアルを見ながらオシロで追っていくとVCFの CV回路が異常。 OP AMPトランジスタ交換で正常動作。SH-1については外部CV/KBD CV SWが折れてしまいこの切り替えができないのですが実質は問題ないので放置。 当時ROLANDの製品にはよく使われていたSWですがオークション等で同形状のSWは目にしますが同じ接点/回路の物はみつからず。 Benderも折れて接着剤で修正。

* antilog Tr.交換。 SW折れ、Bender割れ。

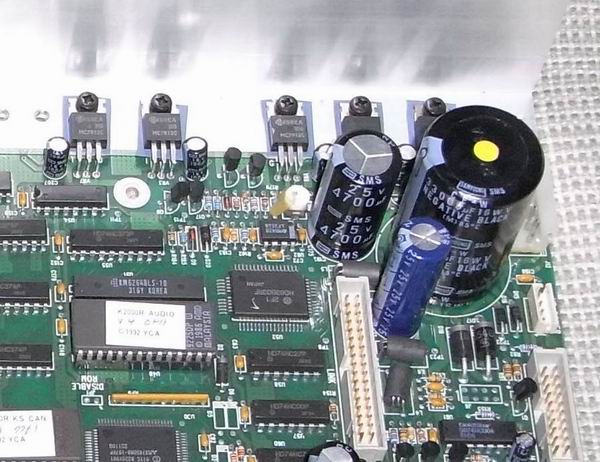

* CAN typeの選別 CA3080の勇姿。 SH1 soundの要?.

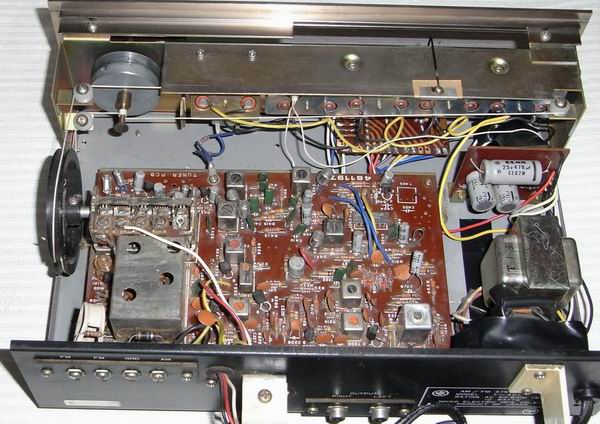

* 基板の色があせています。 昔のaudio機器、RADIO並にきたない。

* 追記:2024/04/02

SH1もしばらくいじっていなかったら異常が発生。鍵盤を弾いても音程が追従しない。上記のように30年前に発生した状況と同じかと思いKEY CV回路周りを調べるが正常。CVout Jackも正常。 それではVCOのantilogのuA726がいかれたのかとあせるがこんどはVCO OUTも正常になった。 おそらく電子回路は正常で機構部品としての鍵盤の接点不良が原因かもしれなくいじっているうちに正常になったのだろう。 SH1は1978年発売ですがこのSH1はもらいものなのでいつ購入したかはわかりませんが1978年だとするとすでに46年前の機材ということになります。 やはりそうとう劣化しているのでしょう。LFOの出力がVCOにもれていてCV vol=0でもかすかに聞こえます。パスコンの劣化が原因ならばcapacitorは交換すべきかも知れません。電子部品の劣化以上に機構部品の劣化は非常にやっかい。

Rolandのservice manualはかなりできがいいのですがさすがに1978年発売の機種だと基板間のケーブル配線などがたいへんわかりにくい。この当時の機材なので基板に部品Noのシルク印刷は無し。マニュアルの手書き図面をたよりに接続を追っていかなければなりません。ただ久々に回路図を見るにつけて新たな発見があるのも事実 このように所有機種のservice manualがあると修理に必須であるとともに何倍もその機材を楽しめるというかservice manualが手に入ることの喜びを感じます。所有機種のservice manualは全て手にいれたいものです、

|

久々にSH1を動かしてみましたがSH1は音がいいです。同時期発売のSystem100Mと較べても個人的にはSH1の方が好きです。100MとSH1の回路ですが基本部分は大体同じだと思いますが大きな違いがありOTAがSH1はCA3080、100MはBA662です。 OTAはVCFとVCAに使われています。 VCF/VCA両方ともCA3080使用の機種はSystem700が初めでその次がSH1とSH7でそれ以降のJP4は初期versionがBA662、後期がIR3109です。ということでCA3080使用は上記3機種のみのようです。 このようなこととパネルデザインの共通性ということもあってSH1はSystem700直系というイメージが強いです。 CA3080よりもBA662の方が扱いやすいchipのでしょうが扱いにくいほうが音がいいというのはよくあることかも。

700/SH1/SH7のVCFの違い

|

YAMAHA CS15(1978)

これももらい物ですが今のところ不具合は無し。 一度、各基板を外し掃除等はしたことがあります。 YAMAHAのanalog synthはこの時代から早くもcuston chipを使っているのでそれが故障したら直せないでしょう。 custom chipはVCO/VCF/VCA/EGのみならずKey assigner用にも専用ICを用いていますのでやっかいです。 YAMAHAのchipはSSM/CEMのchipよりはるかに入手しずらいですから同機種か同時期のanalog mono synthのジャンク品でも確保しておいた方が無難なような気もしますが、元々たたでいただいたものなのであまりコストをかけたくもありません。

* Key assigner基板(Hz/V出力 DAC用の抵抗群とcustom chip)

* YAMAHAは mono synthでもすでにこの時代にDigital Key assigner採用。

* R-2R type(抵抗比は違う)のDAC用の抵抗群。analogの無限抵抗netと同様の原理。

custon chip以外で入手困難なものとして電源用のトラッキングICとしてTA7179があります。 これは当時のROLANDのsynthにもよく使われていました。 これは数年前に数個確保しました。

<2025/05/16>

* 上記文章の間違い ----> CS15/5のEGは専用chipではない。

久々にCS15をあけてみました。 と言うのもだいぶ前から電源ONで電源ON LEDが点灯していないのが気になっていたからです。実際上はEG/LFOのLEDはつくので大した問題ではないのですが。 原因は基板類を取り外して掃除等をした際にLEDからくる線材が邪魔でなぜか引き抜いてしまったためでした。 よくみるとLEDの足がちぎれておりLED自体を取り替える必要が出てきました。 このLED、小さなLEDソケットに取り付けられて手持ちのLEDでは入りません。幸い同径のソケット入りの緑LEDが部品箱に1個だけあり色違いですがそれを取り付けることに。

基板側の結線はなぜか上記のAssigner基板から取るようになっていて結構距離も長い。上記の画像のPN/PPという端子です、写真のようにこの時点でなぜか結線を切ってしまって います。この時代のYAMAHAのSynthはメンテを考えてとても機構がよく出来ているという印象を改めで持ちました。パネルは蝶番で開閉が楽、KBDも回転して保持できるようになっていたり、木材部品もしっかりできていて他社の同価格帯synthに比べてしっかりしています。

|

余談: CS15/5はCS monophonicのMemory無しの機種としてはほぼ最後の完成形という位置の機種でCS10/30に比べて合理化されています。EGもVCEGである必要がないのでTransistor等の個別部品で構成。久々に動かして見ると音が太いというか厚くYAMAHA のsynthは音が細いといイメージと違います。これはVCFが2poleのS&Key、すなわち正帰還タイプのVCFなのでRsonanceを上げても通過帯域が低下しないことも原因でVCFの取り扱いが楽です。VCOはHz/V(*1)のなので安定度とトラッキングは良好。すでに47年前のsynthですがYAMAHAらしくKBDはしっかりして発音しないKeyはなく良好な感触。さすがにVRのガリ、SWの接点不良はありますがなんどか弄っている間にほぼ解消。

+1:

CS15においても回路の付加無しで便利になりそうなモディファイはできそうです。 どれも容易に可能ですがSW/Jackをどう配置するかというかというかパネル面には無理なので側面/裏面にどう配置するかが問題ですがまずは効果を試してみて使える機能はつければいいかと思います。まあ上記の写真のようにVCO基板とVCF基板の継ぎ目に空いているスペースがあるので鉄板パネルに穴をあければSWは取り付け可能ですが.....。

1: VCF2のLPF出力を抵抗で加算してVCF SIG INに加算するSWをつける。 上記でできそうな気がしますがSW4個の配置と基板パターンのcutが必要。まだ試してはいません。さらにはHz/V synthなのでVCOを簡単に増設できるかとおもいますが単にKeyCV outがあるので別UNITを利用すればよく手持ちではPAIA FAT MAN/ MS20基板が利用できます。 YAMAHAのVCFは発振不可の仕様ですがSVFであることresonanceもOTAによるVC-Qなので外部からVC-Resonanceにしてもいいかも知れませんがそのままでもresonanceの利きは十分かとも思いますし発振させるにはLimmiterが必要になりかなり面倒。下記にIG00156の仕様を示します。 CVin はLINとEXP入力があり 通常のCVは当然EXPなのですがKey CVはKVと書かれたLIN端子にかかるようです。以下のdata sheetを参照。正し図のLIN/EXP表記は間違いで反対だとおもわれますので注意。VCA chipはブロック図がありますがVCO chipは無しなので詳細不明。

|

ROLAND 100M(1978)

この機種ももう40年選手ですが故障があったのは1回のみ。 RING MODULATOR moduleが昔動かなくなったことがありました。 balanced modulator ICの1496を交換したら直りました。 100Mはアルミダイキャストパネルなので表面上の劣化も40年たったモデルにしてはきれいです。 ケース電源UNIT部分は年相応に劣化はしていますが。 劣化が進行していたケースは1個はつぶして基板とトランスを保管。

1999年ごろ状態のとてもよい191ケースが2台、1個1万円で秋葉のSOFMAPにあったのを思い出しました。 今考えると買っておけばよかったと思います。

* 1496交換

* オリジナルは確かCAN typeが付いていたがパターンはDIP。と思っていたがservice manualではDIPになっています。40年近く前の記憶なので何かと混同して記憶しているのかも。

問題点としては使っていないとPOTのガリ等が醜くなります。 プリント基板に直付けされたスライドVRというのはなかなか同じパーツは発見できないので交換しようが無い点がネック。 あとは100Mで使っている特殊なパーツとしては uA726とBA662です。 BA662はVCF moduleを処分した際に基板を残していますので8個は確保しています。 uA726はさすがに今となってはなかなか入手できないでしょうが当時のROLANDのanalog mono synthにはたくさん使われていたわけです。 一応大昔に入手した726を1個だけ確保していますが動くかどうか。 幸いSSM2100をたくさん持っているのでこれを使って dual Tr.でなくantilog周りを交換すれば代用可能だと思われます。 まずは一度SSM2100を動かしてみなくてはなりません。

べリンガーが100M互換?の3Uのmodularを出すようですが VCO回路等はは完全コピーなのか違うのかが興味深いです。 完全コピーであれば726はいかに。 べリンガーの100Mは origial 100M保有者としてもほしい所です。

|

uA726といえばROLANDというぐらいROLANDのanlaog synthには使われていましたが、

他のメーカーでも使われていました。一番多いのはTEISCOのsynthで、MINI MOOGの後期VCOにも使用、あとKORGのTridentやRSF KOBOL Expanderなど。1970年代でも秋葉の部品屋でおいてある見せはわずかで当時3000円ほどした高価な部品でした。

|

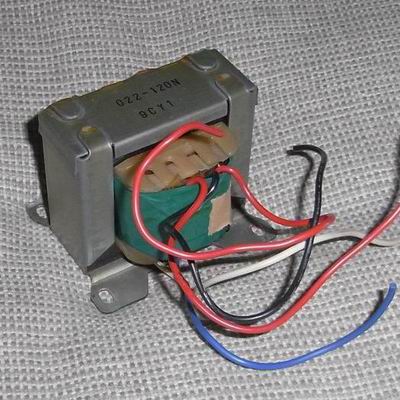

* なぞのひげのような線が1次側に1本出ています(テープで貼っている部分)ので

使用の際には確かめなければなりません。

modular synthの電源基板とは思えないほどシンプル。 ケミコンも小さいです。can typeのTA7179に放熱板が付いています。

* 追記:2023/10/05

だいぶしばらくいじっていなかった100Mをいじる。スライドVRのガリがしどい。しばらくいじると改善するのでがまんする。手持ちのsystemでもスライドVRは100個はあるが代換のVRもないだろうからやっかいではある。VCOはuA726のせいかとても安定している感じで

10年ほどまえにきっちり調整した以後調整していないが当方の6VCO間のピッチずれも小さくよい感じ。

VCF/VCAもVRのガリ以外は問題なさそうだがDC balanceはとっておいたほうがよいでしょう。その他RING/S&H/NOISEも問題なさそうであるが唯一LFOのdelayが動かないUNITが2つあった。100MのLFO DelayはちゃんとしたVCA(BA662)が使われているがVCAがおかしいというよりは周辺のCV回路が故障のよう思うが故障箇所を見つけるにも時間がかかりそうなのでまだ確かめていない。ただ3個あるLFOの1基は正常なので最悪それとの比較で故障箇所はわかるだろう。 それとは別に100Mも45年選手なのでケミコンぐらいは全とっかえをしようと思います。とても面倒ですが...。

当方の100Mの構成

6VCO/4VCF/4VCA/4ADSR/3LFO/RING/NOISE/S&H

ちなみに100MのUNITの高さはなんと5UサイズでMOOG Modularと同じ、幅もMOOGの一番幅の小さいmoduleを2倍したサイズでできれいる。奥行きも似たようなものでケースをはずした基板の取り付け方法などもMOOG Modulaerを参考にしているように見えます。MOOGと較べるとATT. volがたくさん付いているのが使い易い。MOOGの方はATT.を付けない思想のようで意味合いはりかいできるもののやはりATT.がないと使いにくい。

KORG MINI KORG 700S(1974)

製造から45年たっている長老。(2023現在で49年、もうすこしで50才) これももらい物ですがもらった1992年当時にはサービスマニュアルを入手していたので内部の check、調整をした以後は何もしていませんが特に問題はなし。 しかし最近は動かす機会も無いので故障しているかも知れません。 45年選手種なのでケミコン関係は最低でもとrりかえた方がよいのでしょうが当時の半田はかなり悪臭がするので....。 700の特殊パーツはハイブリットICですがこれはICのふたをとれば中は普通のパーツなので修理可能かと。 むしろ問題なのは電源ICがちょっと特殊で現在は入手不可能ですが普通の3端子で代替は可能かと。 SWのガリ等がいちばんの問題か。

80年代 poly synth編

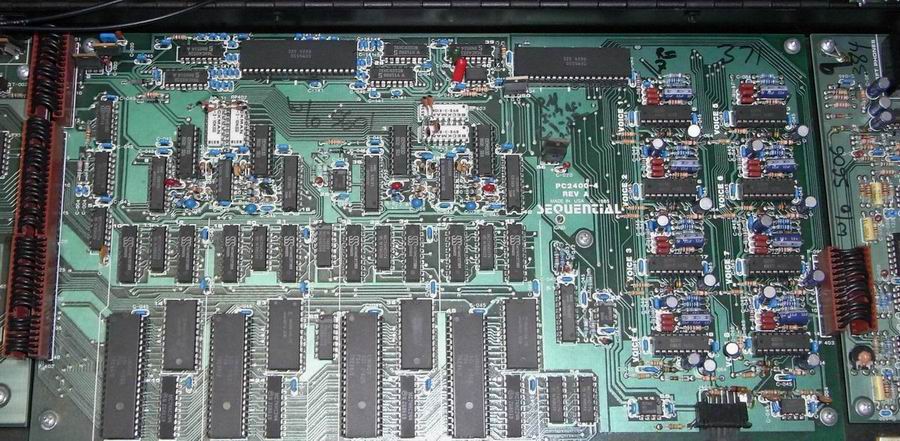

SCI prophet600(1982)

DACはprophet5と同じDAC71でした。 パッケージの雰囲気が違うので同じ物とは思っていませんでした。 そうであればpro5の部品として保有しているDAC71がもしもの時には使えそうですが。

KBD unitは松下のおもり付き高級鍵盤。 KORG DW8000/DSS1と同様の鍵盤ですがVSのは板バネタイプでなくスプリングなので打鍵音は静かです。 上記のPropet600の鍵盤と異なり接点が不良になることはありません。 SCI製品はあいかわらずトランスが小さい。CPUは68000。

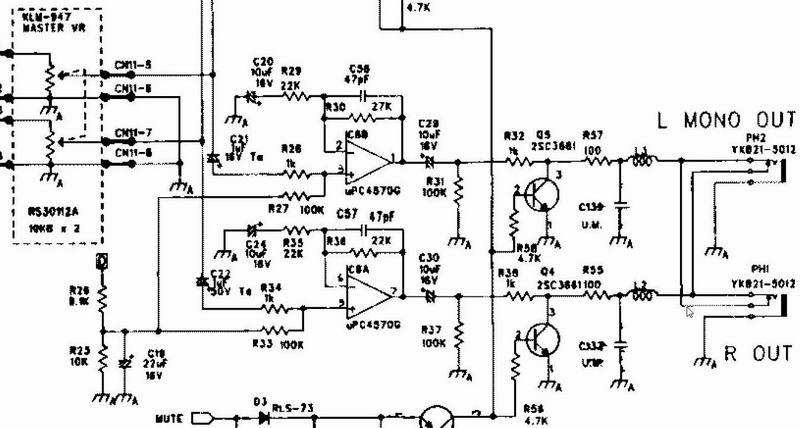

このsynthは 音源部はsampler用の custom chipであり4個搭載されています。 またanalog 部分の chip自体は CEM3379/CEM3360くらいなのでなんとかなりそうですが、CEMの30ch CV S&H IC CEM5530を使っていてこれがかなり特殊なICかと思います。 1個のCEM5530はCEM3379のCV 8cH分とChorus CVとfinal VCA用で30Ch、もう一つのCEM5530はPCM音源部の出力レベル制御CV(*1)でこのCVは CEM3365というVCAで名称はFast DAC multiplierとなっています。

さらにこのPCM出力を10chのS&H IC CEM5510でde multiplexする構造となっておりかなり analog synthとしては大規模な回路です。 これらのCEM ICは確かSCI以外では採用していなかったような。 さすがにCEM ICのお得意さんのSCIと CES社の関係がわかるような chip使いです。 このSCI社が prophet VS等の機材開発後倒産してしまうわけで CESとしては大口のユーザーを失ってしまいますがすでにこの時期 analog synthは末期にありこの時代以降、他メーカーも analog synthの開発は終焉を迎えます。

改めて custom chipを調べてみると、

という大変大規模なanalog hybrid synthが Prophet VSなのです。 どれが壊れてもいまや修復不能な部品ばかりの危険なsynthといった所でしょうか。

製造から37年経過した所有poly synthの中で最長老。 松下鍵盤の接点不良以外は特に故障無しです。 ケミコンもaudio信号ラインの12個以外は交換していません。 電源のケミコンくらいは交換したほうがいいかも。 prophet600は特殊な部品はCEM IC以外は DACくらいでしょうか。 CEM ICは 3340/3372/3360ですが現在では互換ICが出たりしていますので入手は楽そうではありますが。 3340/3372は十分確保しているのであとは3360か。 DACは入手不可のような気もしますが、 SCI製品はwine countryが今でもある程度サポートしているのであるかも知れません。 prophet600はここで23年くらい前に5万円ぐらいで安価に購入したのであまり修理にはコストをかけたくはないですが。

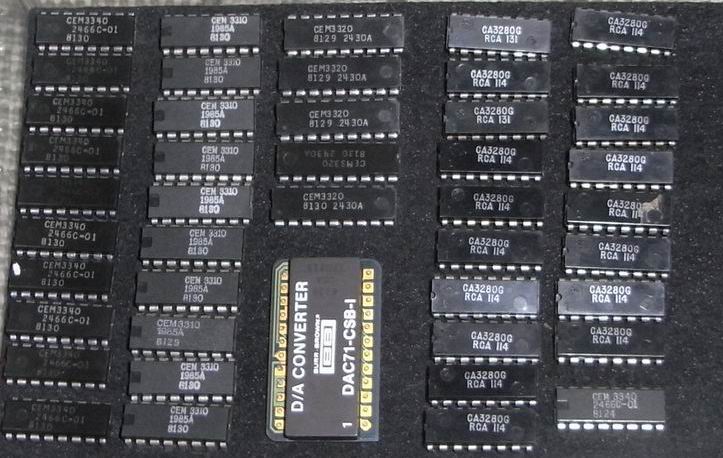

* DAC71とprophet5用のIC群

* 意外とCA3280が多い。 (pro600では未使用)

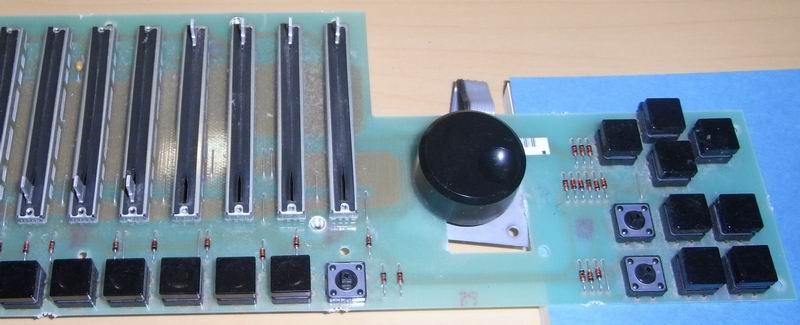

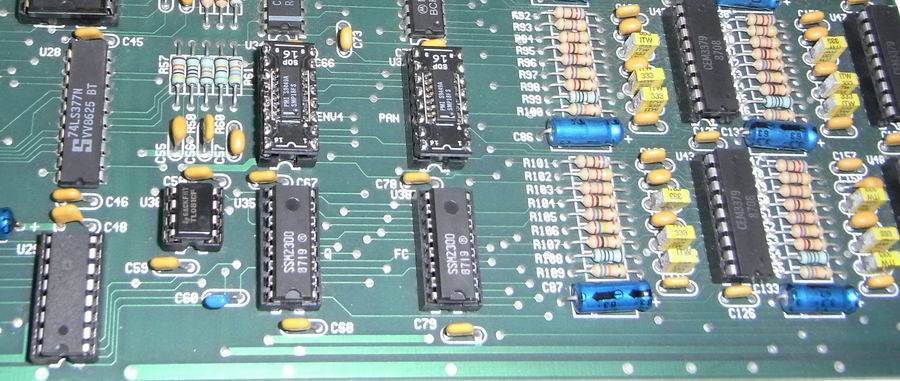

SCI prophetVS(1986)

今の所 タクトSWの劣化 、data sliderの劣化以外は故障無し。 幸いタクトSWはオムロン製のもので今でも秋葉で100円で売っていますので交換すればいいだけですが、SWパネル基板のランドが細くて弱くスルーホールでもないのでSW外しには苦労します。 data slideはロングサイズの物でたまたま端子位置が同じ物を昔秋葉の鈴商で手に入れ交換しましたがスライダの高さが合わずかつスライダー幅が大きいのでカットするもこんどは合うノブがなく ARP風にビニールCAPをつけました。

* CEM5530 *2

* CEM3365 *2

* CEM5510 *4

* CEM3379 *8

* CEM3360 *1

さらに

* 6012(PCM音源用DAC) *4

* 6012 (CV用) *1

* SCI 2400 chip(PCM音源) *4

* 大規模な基板群

* 機能的には同等かそれ以上の下記のENSONIQ ESQ-1と比べて構成が大規模。

* DOC5503が8bit、SCI2400が12bitという部分を除いてはDOC5503に軍配か。

* ESQ-1と prophet VSの価格差は USAで2倍、日本国内では4倍でした。

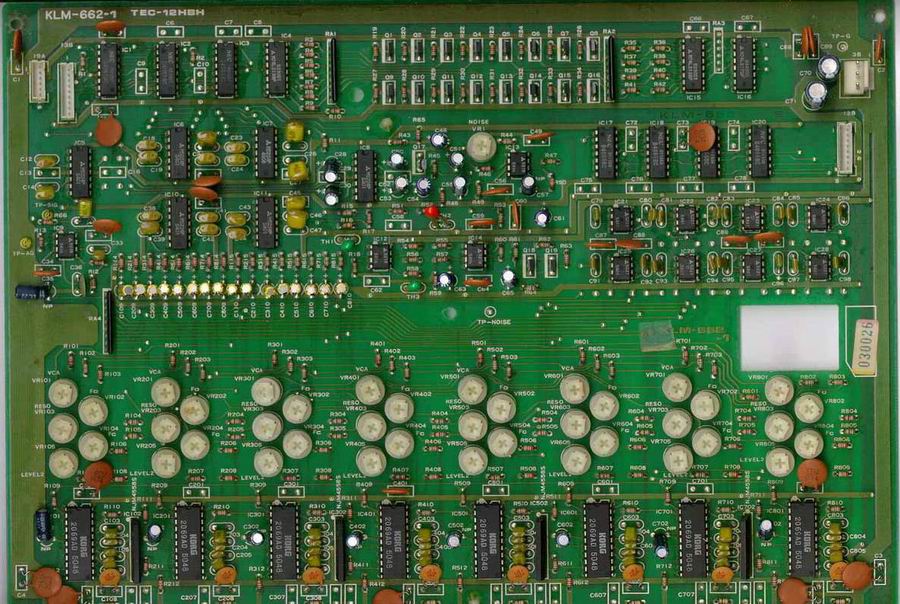

KORG DW8000(1985)

今は所有していませんが20数年前動かないジャンクを購入。 基板、コネクタをばらし再構築したら動きました。 この機種も当時からサービスマニュアルを持っていたのでなんとか直るのではないのかと思い購入したケース。 基本、以後故障はしませんでしたがタクトSWの誤動作がひどいのでSWを全交換。 これも幸い秋葉でアルプスの同じSWが50円で売られていてたすかりましが今このSWが売られているかは不明。 VCF/VCA boardと電源トランスとKBDを保管していましたが KBDは処分しました。

1985年、1986年発売の hybrid synthとして上記の Prophet VS、 KORG DW6000 /8000、下記のENSONIQ ESQ-1があるわけですがそれぞれに個性はありますが傾向としては似たような傾向があり特にBell系の音はどれもそっくりな音がします。 定番の Brass、strings等のsoundは各社各様でVSはやはり prophet soundを継承しているように思います。

ENSONIQ ESQ1(1986)

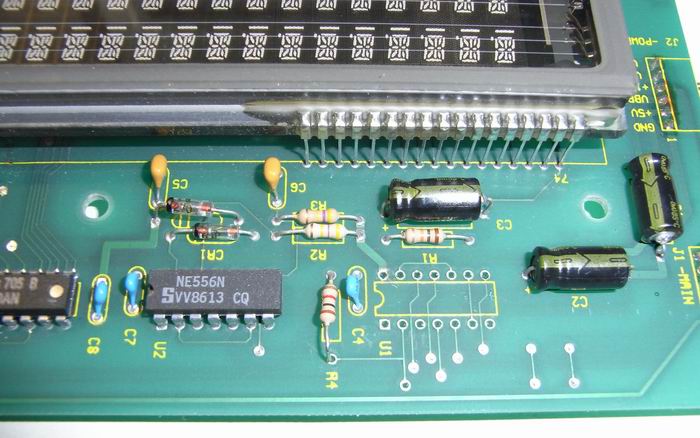

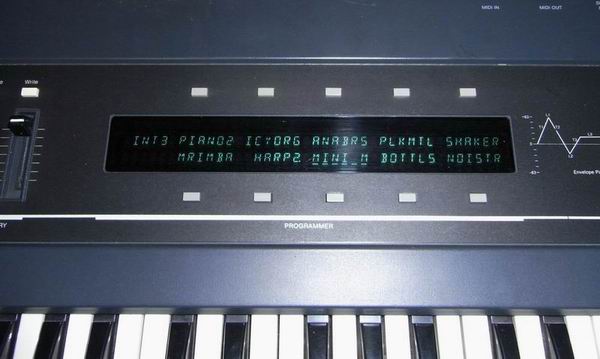

目下の一番悩みの機種。 発売から33年経過しています(2019年現在)。 自分の所有しているのはプラスチックボディの後期versonで ENSONIQ JAPANが創設されたころの物。 10年くらい前にPANEL SWが動かなくなり、その後FL displayが正常に動かなくなりました。 サービスマニュアルは1996年ごろに入手したのでそれを手がかりにpanelboard基板をcheckするとどうやらKey PAD用の scan pluseが出ていないもよう。 これはSUB CPUの6500がだめそうなのでその時点でチェック終了。

この状態で何年もほおっておいたのですが、NETを見ると同じような状況のESQ1を見受けます。 それらの記事を少しまじめに見てみるとやはりCPUがだめかと思うのとともにもしかしたら周辺の CHIPがだめなのかと思い最近、周辺 chipのcheckをして見ました。

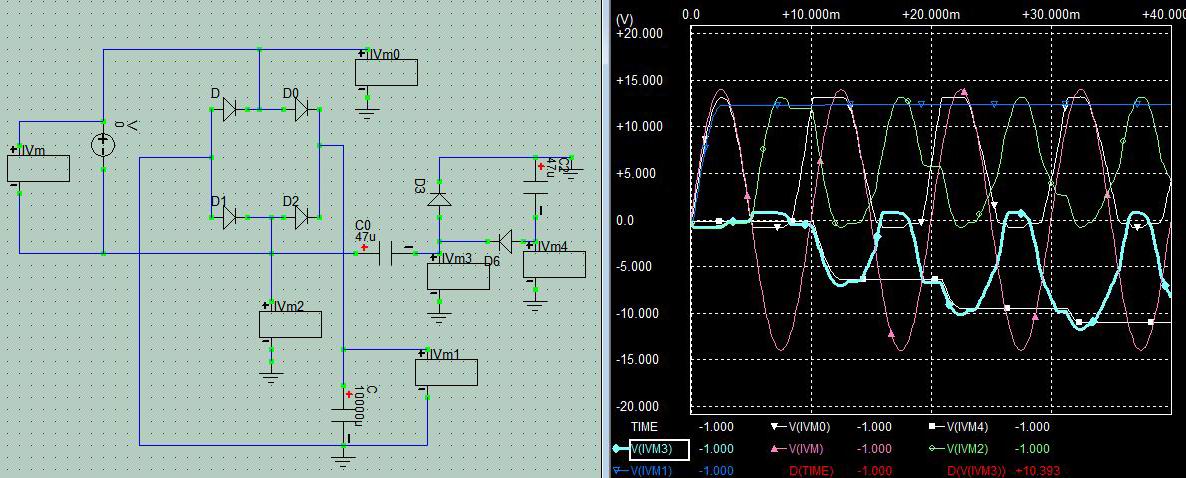

まず初めにくさいと思ったのはCPUのreset付近。 ここは Dual Timer ICの556の1/2をワンショットマルチとして使っていて電源 ONで LOWからHIGHに一定時間ONしてOFfする構造で後段にLS04のインバータが入るので CPUの-reset端子が一定時間LOWしてからHIGHになるものです。 オシロで観測するとNE556 outはOKですがLS04のoutがLOW-HIGHでなく HIGHのままのように見えます。 そこで inverterを交換しましたが変化無し。 おかしいなと思いましたが電源 ON時 一定時間LOWからHIGHになる部分でオシロがうまくトリガーしていないので常にHIGHに見えたようです。 ストレージオシロやロジックアナライザーが無かったのでちょっと勘違いしたようです。

RESETがかからない状態だとCPUはまったく動作しないようです。 実際には電源ONでFLデイスプレィにランダムで文字が表示されますので reset自体はかかっているようです。

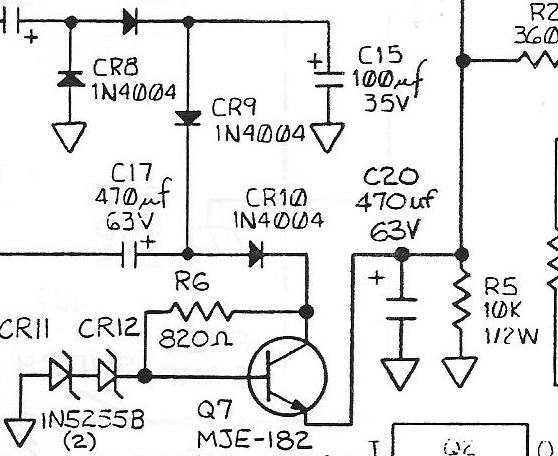

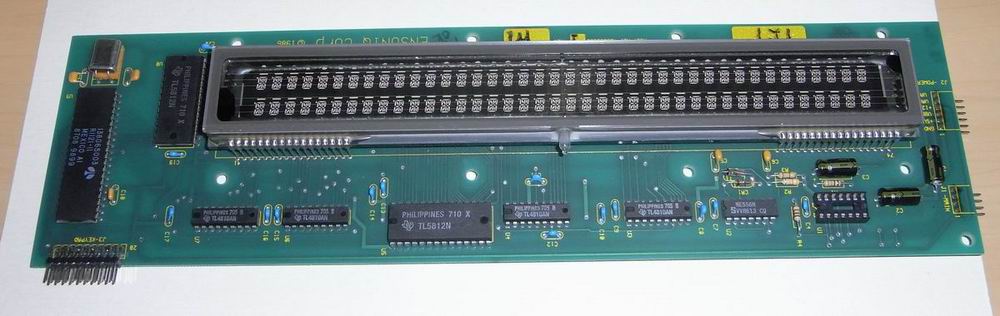

|

ESQ-1の構成としてはMAIN CPUは6809でMIDI/Voice等のMAIN処理を担当。 SUB CPUとして2っの6500系1chip CPU(6502core)を使用。 このあたりはさすがにcomodole用の音源 chip SIDを開発したメーカの面目躍如といった所ですがこの1chip CPUはワンタイムのマスクROMタイプなのでこの時点で汎用 chipではないわけで発売から33年たった今は入手性が絶望的と言うことです。 ENSONIQのリペアパーツを販売している業者でもマスクのプログラム済みの6500はおいていないようでdisplay boardならないこともなさそうにも思いますがこれもsold out。 panel boardは CPUの6500がpanel SWのKEY SCANとFL display(蛍光表示管NEC FIP80B5R)の表示、表示管をドライブするためのシフトレジスタ群TL4810、TL5812(蛍光管用でVBB=50V必要)、さらにreset用にNE556でさらにこれの1/2をAC電源の周波数を取り込んで整形してCPUによって電源周波数を測定する(というか単純にシフトレジスタのClockか)ための前処理をする部分、さらMAIN CPUに対してのシリアル通信の送受信機能を有しています。 電源は蛍光管のフィラメント用のAC9V、シフトレジスタ内のFL管driver用の電源VBB=50V、digital用電源 +5V、後はVOLUME 、DATA Slider用の +12Vとなっています。

display boardの機能 CPU:6500( 6502 core one time mask ROM )

1: main CPUとのシリアル通信

2: panel SW key scan

3:FL管への文字表示

4: slider VRへの電圧供給/ VR電圧出力 |

NE556は問題なさそうでしたが電源周波数整形部分はパルス波が非対対称だったのでもしやと思いNE556もとりあえず交換しましたがやはり効果は無し、上記のパルスは幅は交換で50%になりましたが。 あとは思いつくとこでは CPUのclockまわりすなわちXtal関係。 6500にはXtal発振で作られたclockを外部に出力する端子φ2と言うのがあってそこをオシロで見るとdutyがかなり非対称。 6500のマニュアルによると対称誤差は4%だいと言うのでXtalとXtalに付くCap.を交換。 交換した結果 dutyはほほ50%になりましたがboardとしての状態は変わらず。 結局、Xtalは異常がなかったようですがはずした両端の Capの値が同じでなくかなりの差が生じていたことがClockの非対称の原因のようです。

こうなるとあとはいじる手段は無く、やはりCPUが異常というのが結論のようです。最後に電源まわりを調べてみるとドライバーの電源端子に供給している電源VBBは50Vとサービスマニュアルにはありますが実際は周期的に30V程度に落ちてしまう区間があるのを発見。 VBB=50Vは電源回路からチャージポンプで60Vを発生させそれをツェナーで56Vの安定電圧を作りだし、それをエミッタフォロワで受けてその後にNPNとPNP Tr.で構成されたdriverの最終段のPNP Power トランジスタのコレクタで電流出力させる形になっています。 NPN Tr.の方はベース端子が7905による5V電源につながっていてこれが5Vに安定するまでの区間NPN Tr.が活性化しないので後段のPNP Tr.がアクティブにならないようにする機能のようです。

この部分displaybordの電源ケーブルを外して負荷をかけない状態ではコンスタントに約50V出ているのですが負荷をかけると周期的に変動します。 これが正常か異常か、蛍光表示管のドライブ回路にはくわしくないのでわかりませんが電源なので安定して当然と見れば電源回路は異常なように思われます。 まだ試してはいませんがこの電源回路のパワートランジスタを交換すれば直るものなのか一応チャレンジはして見るつもりです。 まあ直っても CPU異常は改善されないような気はします。

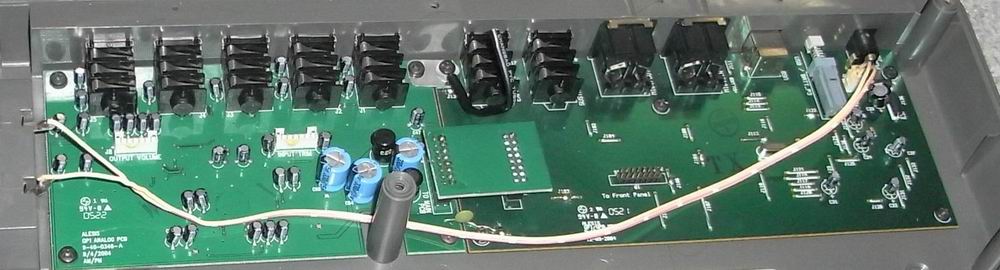

と言いつつ回路と実物基板を対比して見ると回路図どうりにないっていないようでエミッタフォロワのBufferとツェナーが見当たりません、 電源回路はESQ-1の筐体versionによって2種類あってメタル筐体の方は古くツェナとエミッタフォロワ無しでかつ7805が1個で3端子ICが3個、プラスチック筐体のものにはエミッタフォロワがついていて7805が2っで3端子ICは計4個るはずなのですが。 写真の電源基板はそのどちらでも無く中間?。 おそらく2でなく3versionあるのでしょう。

netで色々と調べたところ後続機種のSQ-80の電源がこのエミフォロ、ツェナー搭載基板に該当するようです。 但しこのSQ-80の基板は FDD用の5Vコネクタがさらに搭載されているので若干モディファイがあります。

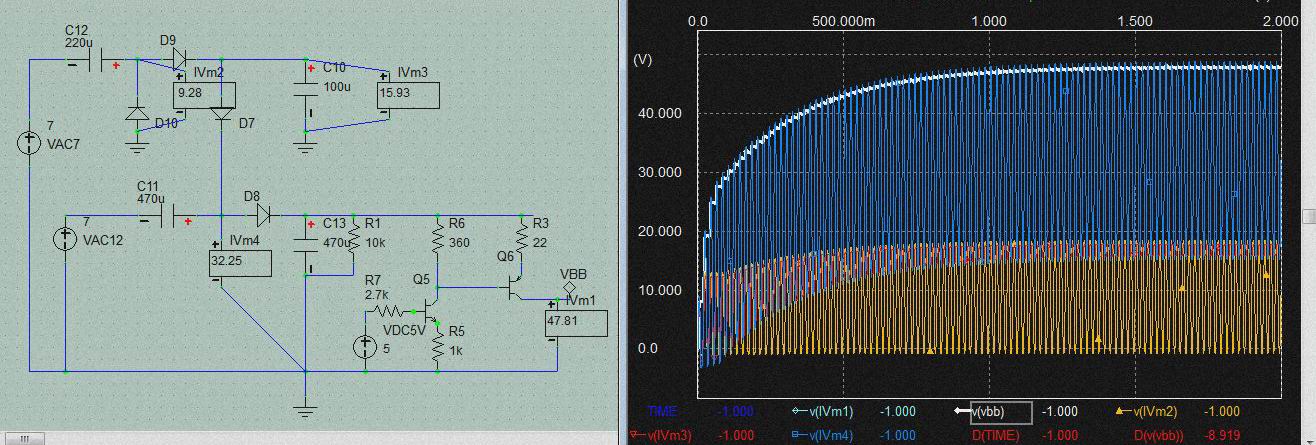

VAC7 = 7VrmsのAC電圧

VAC12 = 12VrmsのAC電圧

VAC7、12が上記電圧の時、D8までの回路でVBB用の約48Vの電圧を作ので実際はVAC7、12はもう少し大きい電圧でしょう。 本来の改良版であればD8の後にツェナとエミフォロが入りその出力がC13につながるはずだが。

Q6のコレクタが開放時VBBはQ6エミッタと同じ約48V。 コレクタに負荷を付けると負荷が重いとC13の+電位が低下する。 この回路ではQ6は飽和しているのでQ6のコレクタとエミッタ間の電圧差は小さい。 負荷が重いほうが飽和レベルが少しさがってC-E間が若干上がるのとR3=22Ωの電圧降下が大きくなるのでC13の+端子とコレクタの電圧差は増える。

負荷が軽い方がQ6の飽和は大きいのでQ6のベース電流が Q5のエミッタに流入する量が増えてQ5のVbeが下がるのでQ5のIcも負荷が軽い方が少なく結果 Q5のコレクタ電圧は高いのでQ6のVbeも低くなり結果Q6のコレクタ電流も少なくなると言う動作ではある。

この2っのトランジスタの意味があまりよくわからない。 少なくともQ5のベースにかかる電圧が低い時はQ6が活性化しないのでQ6のIcは流れないという作用はある。

どちらにせよVBBの低下は負荷が重くなりC13の電荷が低下することである。 実機としては負荷であるところのシフトレジスター群のドライブ電流を想定して48Vが保てる回路だとすると必要以上にICが電流を消費しているのかQ5、Q6の異常か、C13のcapacitorの容量ぬけ等なのか?。

当然ツェナーとエミフォロは電源安定化対策でしょうから、それが無い下記基板構成ではVBBが不安定であってもおかしくないのかも知れません。 やはり電源基板をはずしてチェックする必要はありそうです。 なにせ33年前のsynthですし。

あとはシフトレジスタ周りの観測はまだしていないのでclockまわり近辺は checkすべきでしょう。

FL displayの動作原理やTL4810等の仕様を理解しておく必要はありそうです。 ちなみにESQ1のサービスマニュアルは netにありますが、電源回路を含めた回路図が全部そろっているPDFはnetにはありませんので昔、完全な?service manualを入手しておいてよかったと今更ながらに思いました。

* 電源基板(R2の右端子の汚れが気になるが...Q6がVBBドライバーTr.)

* metal筐体の電源は3端子ICは3個で5Vの電流供給不足対処のためにセメント抵抗

を使用して電流ブースト

* display基板(蛍表示管はノリタケ製...NEC扱い)

* この基板の故障がすべても発端.......。

現状ではPOWER ONで蛍光表示管に0がいっぱい表示されそれは流れてしまって固定されません。 この部分、数年ぶりにESQ-1を動かした時は表示が流れず固定していていましたが通電時間が続いた結果、固定されず流れるようになってしまったのでこの変化の元は何かという部分もヒントにはなるかも知れません。

一応、main CPUとのシリアル通信は機能しているようで電源立ち上げ時にpanel側からmain cpuに向かってのout信号は出ており、それを受けてかどうかは不明ですがmain cpuからのdata inはあります。 またKEY PADも反応するKEYと反応しないKEYがありこれはスキャンの問題かタクトSWの問題がどうかまだ詳しくは調べていませんのでまだ少しの期待は抱かせます。

panel boardは異常ですが音源制御やMIDI / KBD scan等は main boardのCPUが行っているので音は正常にでますしMIDIにも反応はしていますのでMIDI音源としては正常なのですが。 蛍光表示で0が流れっぱなしなのでとても見た目にうるさい反応なので蛍光管をOFFするためにpanerl boardに対して電源供給をストップすると今度は音源の音がしなくなってしまいました。 これはPANEL BOARDにはPANE上の VolumeとData slideに+12Vを与える電源も付いているためそこが切断されてしまうので final VCA用のCVがMain 基板に戻ってこないためなのでその電源だけpanel boardに送ることで音源は機能するようになりました。

問題は PANEL用のワンタイムCPUの入手ですがさすがに製造から33年もたっているとそれを扱っている専門業者でもみつかりませんが唯一、このPANEL用CPUと同じ動作をするCPUを売っている方がいますのでそこをたよるかニコイチでpanelが生きている中古ESQ1を探

すかなのですが、自分の場合RACK版のESQ-Mも所有してしてこちらの方は問題ないのでしばらくESQ1はまたペンディングになりそうな気もします。

SUB CPUの仕事としてはそれほど複雑なことはしていないのでI/O portの多い1chip CPUで対応可能でしょうから現在なら数百円のCPUで十分対応できますがシリアル通信にしてもどんなコードを吐いているのかは正常なESQ-1を持ってきて端子を観測しなくてはならないのでそれができれば自作も可能だとは思います。 もう一台ESQ-1もしくは SQ-80とlogic analizerかstorage オシロがあればということなのですが。 93年ごろSQ-80の中古が4万くらいで石橋に売っていたことがありました。 買っておくべきだったと今更ながら思います。

ESQ1/M editorを用意するか自作すればコントロールは可能ですのでその方法もあることはありますが、 ESQ-1のメリットとしてはこの時代のsynthとしてはPANEL I/Fの優秀さが際立っているという点ももあるわけでなやむところです。 ESQ Editorを作るとするならば ESQ1のprogram Bulk dumpと各edit parameterはNRPNで指定することが可能なので比較的簡単に作れるとは思います。 ただこれだとsequencerまわりの操作は出来ません。 一応SW ON/OFFに対応した ExclusiveをMIDIで送ることはできるので MAIN CPUに対しての指示はできますが MAIN CPUが応答反応としてpanelに対して送るメッセージはMIDI出力できないようなので今なにをやっているかもではわからないと思います。 oneway typeのFreeのEditorが netにありますのでとりあえず試してみようかとは思います。

Junk ESQ-1の入手

その後、AD7524を鈴商で購入。 まだAD7524を装着してのテストはしていません。 やはりdisplayが正常に動作しなければ本質的な問題は解決しないので急いでmain boardのテストをする必要も無いということになりますので。 このところのESQ1の修理でかつてのENSONIQ熱が再燃した感がありどうしても正常なdisplay 表示が見たいというのも事実です。

そうこうしているうちにいいタイミング?で ESQ1のジャンクを入手できました。 ジャンクと言うことですが display表示は正常なようでしたのでニコイチで ESQ1を再生できるかも知れないと思ったからです。 あとは上記のようにもしかしたらSSM2300、CEM3379もアウトであったらその部分でも部品取りができるかも知れない(*1)、まさしくニコイチ用です。 到着した個体はけっこうきれいで当方所有のESQ1よりきれいでした。 製造時期はほぼ同じ時期。 中を開けたいという誘惑を抑えつつ、とりあえず動くかどうかを確かめるために電源ON。 Displayが立ち上がりましたがお約束のbattely LOW表示。

そんなことよりも正常な ESQ1のdisplay表示を見るのは十数年ぶりで感動がありました。 一通りいじってみましたが特に不具合は無し。 やはりESQ1の操作性はすばらしいです。 ただ右端側のKey padがぐらぐらです。 あとは2っのスライドVRがスムーズには動かなくひっかかりが出ています(*2)。 これは手持ちのESQ1でも出た現象です。 いったん電源を落としてからこれだけ動くとニコイチでなくてもいいかもと思い別の悩みが発生してしまいます。 しばらくしてから電源を入れると起動せず、画面がまっくらで唖然としてしまいました。 これが動作不安定でジャンク品である理由だったのです。

|

*1: ENSONIQの partsを販売している業者をnetで探すとused の display boardが$130程度、main boardも同じくらいはするようですがが基本out of stock。 stockがあるのであれば高い価格ではないとも思いますが、mainのboardとdisplay boardが同じ価格と言うのはちょっと変か。 main boardに乗っかっているIC群は個別でCEM3379が$30、CEM3360が$40、SSM2300が$20、Qchipが$40、68B09が$30、UARTが$16、Key scan 6500が$40、各chipが1個としてもmain board 単体を上回る$220、CEM3379等必要個数で考えると$500程度になってしまう計算ですが....。 さらに電源基板が$50、トランスが$40、data key board $40だそうです。 どれもUsedだそうでかつほとんどのものは out of stock。 と言うことなのでジャンクを買ってニコイチというのはジャンクの価格にもよりますが一番合理的なスペアパーツの入手方法だとは思います。 今回の場合で言えばdisplay boardとCEM3379*8、SSM2300*4、CEM3360あたりが生きていれば上記の価格で言えば3万から6万くらいの価値はありそうと言うことでしょうか。 ESQ1自体が中々中古が出回っているわけではありませんが。

*2: |

やはりニコイチだったのかと思い、再度電源を入れるとこんどは起動します。 ということで早々に中をみるべくPANELをはずそうとするとPANEL部分は六角ねじでたまたま手持ちで合うサイズのレンチが無い。 手元のESQ1は常時ねじをはずした状態だったので六角ねじだったことを忘れていました。 100均でインチサイズのレンチを購入して蓋を開ける。 おそらくミリサイズのレンチでは合わずねじ山をなめてしまったかも知れません。

蓋を開けた感じではわりときれいと言うか自分のESQ1よりきれいでしたがpanel boardを取り付けている木ねじ(セルフタップねじ)のプラスチックの円筒の台座が右端のみ割れていました。 これにより上記の右SWが沈んでいる原因がわかりました。 内部側のプラスチックの劣化がひどいのか、panelをはずそうとしてしくじった跡なのか(*3)。 さらによく見ていくと外側のきれいさにくらべて内部はかなりきたなくごみがかなり混入しています。 しかたがなく早々に全board のとりはずし。 かなりきたないが main board基板等基板はきれいでした。 とくにきたなかったのがcartridgeからmain boardにくるフラットケーブルをとめてシールドしているアルミシート。 接着剤が劣化して異臭が。 これらを見ると内部をいじった感がありそうです。

|

*3: netでESQ1情報を探すとこの部分が壊れているESQ1に出会いましたので割と発生しやすい不具合か?。 またケーブルをシールドしていないレビジョンもあるもようです。 |

* ケーブルのアルミシールは削除後、筐体の掃除。

右のアルミは main基板用。 トランス以外は取り外す。

あとはプラスチックの劣化がはげしくmain boardをはずす時、木ねじがさびで劣化してなかなかプラの円筒台座から取れず、台座が割れてしまいました。 これは上記のpanel board部分と同じ現象のようです。 割れた台座は5箇所におよび全台座の半分。 所有のESQ1もプラ筐体の劣化はありますがこれはより酷いので置かれていた環境が劣悪だったのかとも思いますがその割には表向きはきれいです。 とりあえず強力両面テープを貼り付け。 接着剤でつけてもねじが硬いので頻繁に基板を取り外す状況ではまた取れてしまいます。 台座が無いと高さが合わないのでこのような手段。 最終的には瞬間接着剤でなんとかなるでしょう。

KBD部分もよく見るとかくれた部分が汚い。 分解して洗濯するしかなさそうです。 KBD等をはずした状態ではプラスチック筐体の剛性は弱い感じでKBD等を取り付けて全体で剛性が保てる感じがしました。 そのこともあってかこの筐体使用は SD1まででTS10からはアルミの剛性の高い筐体をENSONIQは採用するのですがなぜか自分はTS10の筐体が所有時は好きになれませんでした。

ケース筐体を掃除をしてから main boardをしばらく眺めていると前から所有のESQ1基板と違う部分を発見。 board自体は同じrev.のようですがジャンク品の方がロットNoが少しわかく、手持ちのESQ1では電源立ち上げ時の誤動作対処用のcapacitorがU1のICの1番ピンに後付されているのがありません。 これはサービスマニュアルにも書いてある事項なのですがおそらくこの対処がないため立ち上がりが不安定で誤動作するのでしょう。 結局これがジャンク品の理由なのか? であればそれを追加すれば正常なESQ1が再生ということが期待できます。 事実、サービスマニュアルの通り capacitorを追加したら以後、電源 ONで立ち上がらなくなる現象は起きません。 ラッキーでした。

サービスマニュアルを見るとそのcapacitorの値は470pなのですが回路図を見ると100pとなっています。 さらにおかしい所としてこれは特定ロットのみの対処のようなのですが回路図にはその明記もなく、 サービスマニュアルにはこのIC 74LS04が特定のメーカのものに対しては対処しなくてよいと書いてあります。 回路図にはサービスマニュアルの情報が反映していないだけなのか。 あとはESQ1には日本製のものとUSA製の物がありさらにUSA製は初期のメタル筐体とこのプラ筐体があり両者で細かい違いがあるようでわかりにくいです。

手持ちの1996年ごろ購入したサービスマニュアルには上記の対策NOTEが欠落していました。 netで入手したマニュアルにこの事項が載っています。 また上記の capacitorですがnetで入手の回路図は470pとなっていてREV.E(1987/8/6)でした。 手持ちの物は REV. C(1987/1/26)なので netの物の方が新しく 対応が取れています。 但しnetにある回路図はきれいでなく読みにくいです。 手持ちの物はきれい。

* 左端のIC U1の1番Pinに対策用のcapacitorをレジストを削って後付けする、

その後、問題のVBB電圧を測ってみたところ50Vの多少リップルはあるが安定した電圧が出ていますのでやはり手持ちのESQ1はCPU異常で、異常にdisplay driverに電流が食われていたと言うことなのでしょう。 結局、ジャンクのESQ1は再生してしまいましたので、手持ちのESQ1はdisplay boardが不良のままですが正常なESQ1が手に入ったことなので修理はあせらず気長に対処できそうです。 正常なリファレンスがあるのでやる気があれば代用CPUを作ることも可能かもしれません。 おそらくそれはやらないと思いますが......。 それより先にmain boardのcheckで正常動作ができるかどうか。

前から所有のESQ1のmain boardが再生できたら、このjunc ESQ1のpanel boardをそのESQ1につないでdisplay 表示をさせてあげたいです。 壊れた方のpanel boardをどうするかはその後です。 近々の問題としてはまたKBDが1台増えてしまったこと。 置く場所の確保が.......。 あとはこの新入荷のESQ-1の display boardが故障しないかといった部分がやはり心配にはなります。

|

ESQ1のKBD ENSONIQのEPS(16+)/SQ80/VFX(SD)/SD1/TS10といった機種はめずらしいpolyphonic key pressureに対応していることは有名です。 ESQ1のKBDはこれには対応はしていませんが支点から作用点(打鍵)までの距離が長くまたおもりの位置がよくある鍵盤の打鍵部分にあるのではなくそれよりも奥まった位置にあることからとても弾きやすいKBDになっていると個人的には思います。 さらに打鍵後の戻りに対する振動もほとんどありません。 KBDを掃除のために分解したのでKBDの構造を以下に示します。(netでESQ1のKBDメカについての記事を見たことがないので。) このKBD、通常のよくある鍵盤と構造がだいぶ違います。 多くの鍵盤はvelocity検出のために2っのゴム接点を使用しています。 また多くのKBDは鍵盤の戻りはスプリングによって行われています。 これに対してESQ1の鍵盤は戻りにはスプリングを使っているのは同様ですが接点の構造がとてもユニークでこの構造もKBDフィーリングに関与している要素のように思えます。

2本の針金のような線が全鍵の上下に貼られています。 1本の鍵盤は支点がスプリングで支えられていますが打鍵位置には上図のような鍵穴がついていてそこに細いスプリング状の接点がかまされる構造になっておりニュートラルな状態では上側の針金に接触する構造で打鍵するとこの細いスプリング接点が下の針金に接触する構造になっています。 接点が細いコイルスプリングなので針金に対する接触がとてもスムーズなような気がしますしゴム接点に比べてとても自然な感触に思われこれが弾きごこちの良さの1要素になっていると思われます。 これは打鍵時押し込む深さに関係なく反力が一定と言うことがゴム接点に比べて有利なのでではないかと思われます。 そういう意味では昔のPratt Readのヒゲの接点と同様な感じですがESQ1の接点は細いコイルスプリングなので接触する針金のような接点との接触も良好なのです。 はたしてこれはどこのメーカーのKBDなのかが気になります。 このKBD unitは支点の距離が長いので少し奥行きがあります。 それに対してsynthの筐体はコンパクトなのでmain 基板がKBD unitの奥まで入ってしまう構造なのでメンテ製はよくなく必ずKBDは外さないと基板をいじることができません。 また残念なことにはESQ1のKBD の velocity感度調整が3段階(SOFT/MID/HARD)しかないことでしょうか。 外部音源に対してなら外部音源側で velocityの感度を調整すればいいだけですが、ESQ1本体はローカルON/OFFができないので音源部に対しては ESQ1 KBDのnote messageが直ということになります。

|

KBDをばらして掃除/脱色した後、再構築してこれでひとまず終了と言うことでKBD Unitをsynth筐体につけた後、試奏すると左端のCのKeyが必要以上にめり込む。 再度KBD unitを外し見てみると打鍵位置の下についているフェルトが劣化して厚みが無くなっているためだとわかる。とりあえず手持ちにあったフェルトで高さを調整し、再度KBD unitを付けKBDの反応を確かめるとOK。OKではあるが新たな問題を発見。どうもCEM3379のVCAの後についている 2組のPAN VCAの片channelが動作不良のものが1個あるもよう。 おそらく6個目のUnit。

ESQ1は同じKeyを何度も打鍵するとrotate assignでvoice unitが循環します。 6個目にくると片CHが出ていない。 CEM3379の端子で確かめようにもPAN VCA出力は電流出力なので(*4)オシロで確認できない。 6Ch目のICを外して同一Keyを打鍵するが6Ch目のICではない。 assignerと基板IC Noとに関連性はないようだ。しかたなく一個づつICをはずしながら不良ICを特定、基板上で3Ch目のIC(*3)であった。

|

*3: netにCEM3379の配列とNoの対応が書かれていました。 それによると Ch3でなくてCh5に該当するようです。 ただ打鍵を繰り返した感じでは6番目なのですが.....不思議。

*4: |

Mono OUTで使用すれば実用上は大して問題はないのだがやはり交換したくなる。(*5) CEM3379は在庫が2個しかないので貴重ではあるがそれを交換。 交換後試奏すると全 Ch OKとなった。 CEM3379はDIY的には使いにくいと思って少数しか購入していないのだがこういうことを予期して最低5個くらいは買っておくべきだった。 現状でCEM3379使用のsynthが4台になってしまったことを考えればなおさらか。 まあ4台*8voice=32個のCEM3379は確保していると言えないこともないが。 少なくとも20年前であれば安易に入手はできたのですが。不良のCEM3379はDIY用途にはPANを使わず片方のPAN VCAはfinal VCAとして使用すれば十分使える。

このCEM3379のPAN VCAは所有しているESQ-Mでも Chによってばらつきがあるのだが今回のように全く片Chの出力が無い現象は始めて。 ESQ-1は VCFに関してはキャリブレーション機能が搭載されているが VCAに関しては自己でチェックする機能が付いてはいない。

基板まわりをいじるとなると基板とKBDが干渉する構造なので、毎回KBD unitをはずさねばならず、ESQ-1のメンテナンス性はよいとはいえない。 かつてのpoly synthと言えば鍵盤は下板(シャーシ)に固定され蓋を開けると基板が見えるというこのESQ1と同様の構造が多かったがいつしかKBDはパネル側に取り付けられるようになり底板部分を取り外して中の基板を覗く形になった。 86年のKORG DW8000とか88年のKORG M1のころにはそうなっていました。ENSONIQも93年のTS10からはそのような構造になりました。

そんなわけでやっと完全動作のESQ1になったようです。 あとはリチウム電池の交換ですが秋月でCR123Aの電池フォルダーとCR123A(3.0V)を買ってホルダーはすでに基板に取り付けました。 前の直下づけのパナの電池とホルダーの端子位置がぴったりだったのに感動しました。 電池交換後の初期化でpreset音色が飛んでしまって再度loadしなくてはならないらしいので電池交換はまだあとまわしです。(*0)

|

*5: 多くのpatchはPANを意識していない物が多くかつ Multitimbre時であってもMIDI CCの panはdefaultでは受けないが(Xcontroll指定やNRPNでは可能だが) PANを有効に使ったpatchもないわけではないしPANに対して matrix modulationが可能な仕様なのでPANは有効であることにこしたことはない。

*0: |

昔、秋月で売っていた大型のリチウム電池は下に示すような直下付けのものでいくつかの機材に取り付けていましたが現在ではよくsynthに使われていたパナのリチウム電池と同サイズの電池フォルダと上のような交換用の電池が売られていて便利だと思いました。

* その昔 Peaveyの1600に付け替えをした電池の図。

現在でも動作中。

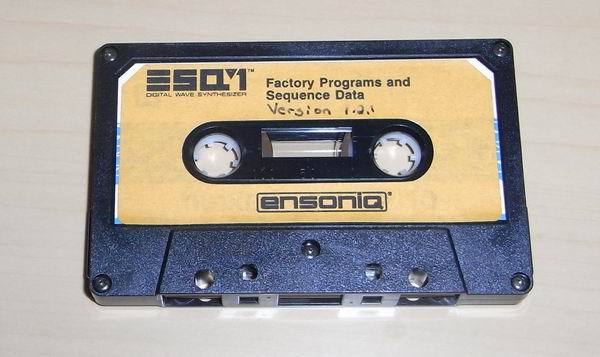

* なつかしのESQ1 factory preset tape

32年前にESQ1を買った時についていたdata tape。 当時の機材にはまだtape I/Fが付いていました。 32年後はたしてTapeは傷んでいないのか? tape I/F試してみようかと思います。

当方ESQ-Mも持っているのでESQ-1 panel異常以来、普段はESQ-Mを使っているのですがいざESQ-1をいじっていると同じ音なのですがESQ-1の方がはるかに楽しい印象を今回受けました。 あとはOSを3.5にすればよいのでしょう。netには bin dataがあるのでそれをP-ROMに焼けば簡単に実現できるはずですがP-ROM writerは何年か前にもう使わないだろうと捨ててしまいました。 今更ながら捨てなければよかったと思います。

旧ESQ-1の修復

その後、旧ESQ1を修復すべくまずはAD7524を取り付けます。 電源ONでDACのOUTにつながるTL081 OUTを見ると正常に動いているようです。 次に4っのSSM2300のOUTを check。4っはそれぞれ VCF Fc/VCF Q/ VCA / PAN VCA用の de multiplxer & (S/H *8)ですが各端子をあたると2っのSSM2300が異常で出力はVss電位の-5Vに固定されていました。 DACの異常と同じ状態。 正常なのはVCF FcとPAN VCAですがこのままではCEM3379出力に何も出ないので正常なSSM2300をVCF FcとVCAに対応させあとは取り外しなんとかCEM3379のOUTから音が出る状態を確認。

* 壊れた SSM2300の図。

VCFのQCVには電圧が印加されていないのでResonance =0状態(*5)。 PAN VCAに加わるCVも同じく0なのでR Chのみ出力が出る状態です。 結果的にはまあ最小限のIC破壊で済んだわけで破損したICもCEM3379よりは少しポピュラーなIC(とは言え結構特殊..)だったのが救いか。現状ではPANはともかくとして resonanceが一切かからないESQ1という状態です。 これでもそんなには音色に影響が無い感じもするのはresonanceに頼っていない音色が多いためか...。 IC破損の原因は電源コネクタの挿し間違いにあったのは事実のようです。 気のゆるみは怖いと実感します。

*5: 正確には CEM3379のCV端子に何もつながない状態では-1.5Vでした。

* SSM2300を外した基板

* AD7524とTL081をソケット経由で設置

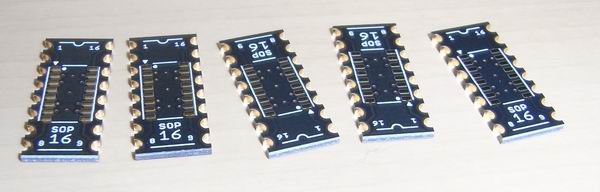

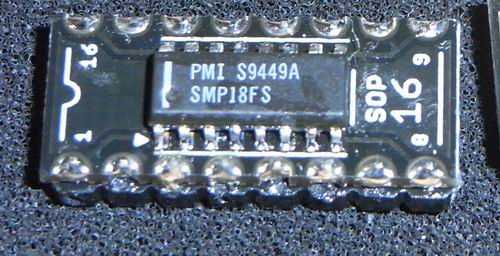

SSM2300を2個交換する必要が出てきました。 あいにくSSM2300は所有していないし今となっては簡単に入手できないでしょう。 幸いなことに同等機能の アナデバのSMP18は以前、鈴商で買って所有していますがいかんせんSOPなので変換基板を秋月で買ってSOPの半田付けをする必要が出てきました。 SOPの半田付けはほぼ未経験なのでやっかいです。 上の方でもいいましたが機能同等のNJU7304も持っているのですがPIN配置が違うので変換基板が必要とこれもまたたいへん。 SSM2300やSMP18は4051とPIN互換なので扱いやすいのですがNJU7304は同機能なのになぜ4051/SMP18とピンコンパチではないのでしょう。

CEM3379はCV Inに対してbufferを持っているので基本的にはSSM2300でなくとも4051+ Cap.でもいいはずです。 ESQ1の 各 CV inを見ると VCAと PAN VCAには filterが1段入っているので4051では若干都合が悪そうですが、resonance CVに対してはSSM2300直なので4051+ Cap.でも大丈夫だと思われます。

結局、

1: SMP18を SOP変換基板に付ける。

2: NJU7304用の変換基板を作る

3: resonance用に 4051 + Cap.として Cap.を4051に直下付け。PAN CVは無視。

という選択肢がありこのいずれかで対処できそうです。 1が一番確実ですが.....。3が一番簡単にできそうですのでまずは3からか。これで最低限音源 + MIDI KBDとしては旧ESQ1は復活できそうですので電池交換すれは 元junc ESQ1とともにslave音源として(MIDI overflowを使うと)使用すれば16音poly音源としては使用できるでしょう。 まずはSSM2300の代用処理をした後panel board用の代用CPUの購入か。

* SMP18とNJU7304。

老眼にはつらいSOP。(Analog Devicesかと思いきやPMI製)

SMP18 基板の製作

その後、秋月でSOP-DIP変換基板を購入していよいよSMP18を基板に取り付け。 初めはなれなくてハンダブリッジができてしまい吸い取り器で取り除くしまつ。 2個目はそのようなことはなかったがフラックスをどれだけ塗ってよいかわからず多目に塗ってしまい後がきたなくなった。 ちゃんとした拡大鏡もなかったので手持ちの小さいルーペをガムテープの円筒で借りのスタンドを作りそこにガムテープで固定してなんとか半田付け。

SOPを取り付けた後PIN端子を基板に散りつけるがこれもなれないためかあまりきれにはできなかったが何とか DIP sizeのSMP18が完成。 なれれば SOPの半田付けも苦痛ではなくなりそうな感触。 SOP部品も多少は持っているので次からは拡大鏡を入手しようと思う。

* SMP18のマウント

あとは ESQ1に取り付けて試すだけです。

その後、SSM2300代換SMP18を基板にマウントして動かしてみる。 VCA PANは正常に動作。 VCF resonanceはなぜか電圧変化がほとんどなく約0V。 もしかしたらSMP18の不良化かと思いVCA PANの正常なSMP18をVCF Qに設置して試してみても同じ。 さらにさきほどVCF Q用にsetしたSMP18をVCA PAN側にsetすると正常に動くので SMP18の不具合ではない。

おかしいなあと思いESQ-Mのdefalut patchの各resonanceの値を確認すると resonace値が小さい値のpresetがやはり多く、resonanceの値の大きいpresetは数種類のみ。 対応するprogram NoをESQ-1に入れて resonance値を確認するとPINに該当するChのCV電圧は一応上昇するので正常に動いてはいるようだ。

しばらく試しているとESQ-1のresonance値は最大32まであるがでこれは CV=2.5Vに相当する。 すなわち CEM3379のQのCVレンジ0..5Vの半分しか使っていない仕様のようだ。 さらに各CVの供給方法がそれぞれ異なるようである。

PAN VCA / VCF Fc :

AssignされたVoiceが終了しても最後のCV値が そのvoiceのCVとしてholdされている。

VCF Q:

Assignされた voiceが終了すると0Vになる。

VCA CV:

EG4 が0になるとassignがはずれvoiceが終了するのでCV=0V

と言うことでVCF QのCV値はassign開放後もassign時の値をholdすることはなく0Vになるので変化が確認しずらかったと言うわけでした。

後から思えば ESQ-1のtese modeを使って VCFのキャリブレーションを行えば各VCFは resonanceをMAXにして発振させて行うだろうからQ CVが異常であれば結果が異常になるためその操作をすれば Q CVがちゃんと動いているかわかったはず。 すでに display boardは元juncのESQ-1に戻してしまったためこのテストはしていない。

修正箇所が正常に動いたので電池ホルダーを付け電池を装填、ようやく各設定値が記憶できるようになった。 あとはKBDをマウントすればいいのだが、代換のSMP18基板はDIP ICより背が高くへたをするとKBDの底面にあたってしまう可能性があるのでSMP18基板は4っあるSSM2300の基板上のマウント位置からなるたけKBDに影響されない上の位置に設置して残りのエリアに壊れていないSSM2300を配置してからKBDをset。 KBDとの干渉はしていないもようで安心する。 SMP18の上面には保護用にビニールテープを貼っておいた。

* 電池ケースのセット

* 微妙に Rev.によって2者(元junc ESQとこの旧ESQ)の基板が違うことがわかる写真。

* SMP18装着

* DAC / TL081 / SSM2300(SMP18)の 4ICの交換で済んだ。

これでやっとDisplay boardのみ不良のESQ-1と言うスタートラインまで修復することができた。 電源コネクタ挿し間違いでICを壊してからちょうど3週間でなんとか修復できました。 最後に正常に動いている元ジャンクESQ-1からdisplay unitを一時拝借して旧ESQ-1にsetする。 十数年ぶりで旧ESQ-1から正常な display Messageが表示され感激する。確認後display boardを元の元ジャンクESQ-1に戻した。あとはこの旧ESQ-1も正常な表示ができるよう取れる手段をとることが残るがあせる必要は無くなった。

使うかどうかわからなかったのだが何年か前に鈴商でSMP18が置いてあるのを見て10個ほど買ってしまったがそれが無駄にならずに有効に使えたことがうれしい。 電源PINを間違ってささなければ使うことも無かったかも知れない。 さらにはSOP使用の際のめんどくさい感も少し和らいだのが収穫か。

自分にとっては ESQ-1はfavoriteな analog poly synthであることを購入から32年たった今、再認識したしだいです。 ちょくちょくEditして使ってあげなければいけないと思います。 現実的にはsoft synthのSQ8Lでも十分本物のESQ-1/SQ-80のSoundは表現できていますがやはり User I/Fは本物が一番。

昔、イケベ楽器で数百円で買ったESQ/SQ80用のdata cartridgeも出てきました。 まあnetにはメーカーのcartridge全部の sysexがupされてはいるので無くてもいいのですが。

ESQ-1/SQ-80のPedal Volume In はanalog CV電圧の入力端子でこれは音量だけでなく matrix modulationのsourceとして機能することを思いだしました。 ここに外部 CVを印加しても面白いかもしれません。 A/Dの更新speedはどのくらいかわかりませんが。

* ESQ-1/ESQ-M/SQ80共用 data cartridge

* 叩き売りだった時に購入。 右端は RAM cartridge。

自分としてはかつてのENSONIQ 熱が再燃したようなのでなつかしのENSONIQ SYNTHについてちょっと書いてみたいと思います。

その後:

juncだったESQ-1の鍵盤が1本劣化からか、スプリングをひっかけている根元部分にひびが入ってしまいスプリングが装着できなくなってしまいました。 中古KBDはいくつも持っていますがこのようなことは初めてでびっくり。 このjunck ESQ-1はプラスチック部分が弱いようです。 といってもこのKEYだけでhありますが。

ひびが入ってわれそうな部分に接着剤を付けスプリングを取り付けようとするとひび部分が広がってしまいスプリングがどうしても脱落します。 今となってはESQ-1の鍵盤1個だけ購入というのも海外のサイトをさがせばあるかも知れませんが現実的ではないので対策として、開かないようにメッキ線でしばってみたら脱落しなくなりましたがいつまでもつやら。

だいじをとってしばらくはこのjunckから復活したESQ-1を使うことはやめて旧 ESQ-1にこのESQ-1のDisplay boardを装着して旧ESQ-1を復活させることにしました。 これでなんとかなるでしょうがやはり壊れたdisplay boardをなんとかしなくてはと思います。

<2025/06/11>

最高音のKeyが反応しなくなり、Mod Wheelがぐらつき0に完全に戻らなくなりわずかにMOD.がかかった状態になってしまった。どちらも簡単に治るとは思うが筐体の一部ばらしとKBDを取り出さなくてはならないのでめんどう。 以前に一度KBDスタンドからすべらせてしまい筐体右側を床に強打してしまいPANEL Boardがはずれかかりプラ筐体の基板止めの突起が割れた。強打した影響がKBDに影響したのか?。 MOD. Wheelは以前からぐらついていたのでジャンクESQ-1と交換すれば最悪大丈夫だろう。このESQ-1もほぼ40才なのでいろいろ不具合が出てくるし最近他の物も不具合多発。

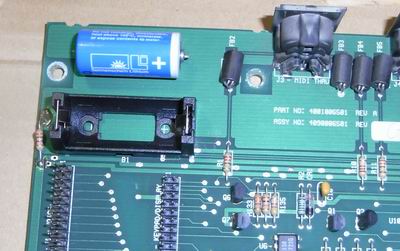

ENSONIQ ESQM(1987)

しばらくいじっていなかったESQMを電源ONしたらBattery Lowの表示が出てしまいました。

ESQMは1987年発売、実機の裏のシールを見ても1987年製と書いてありました。 ESQMは1993年ごろ中古で買ったものですがおそらく87年から無交換できた電池であろうと思われます。ENSONIQのこの時代のsynthのバッテリーは大容量なので35年も持ったのでしょうか。早速上記のESQ1でも使った秋月で売っているホルダーを付け、電池を交換します。

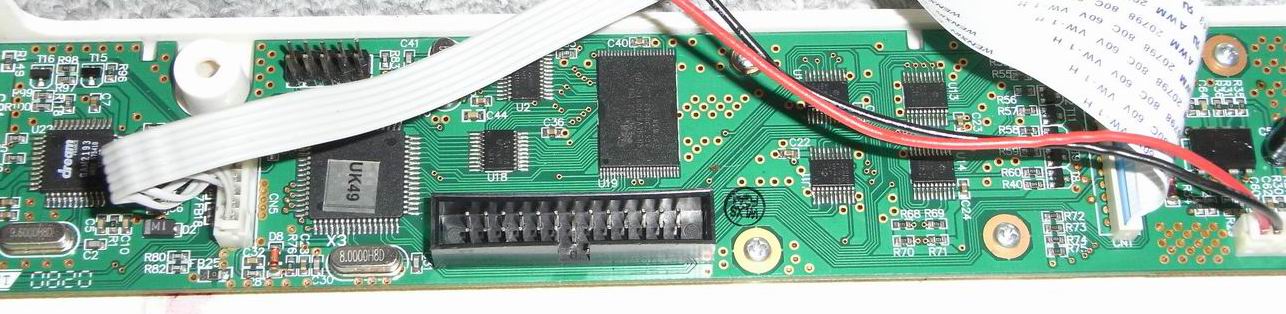

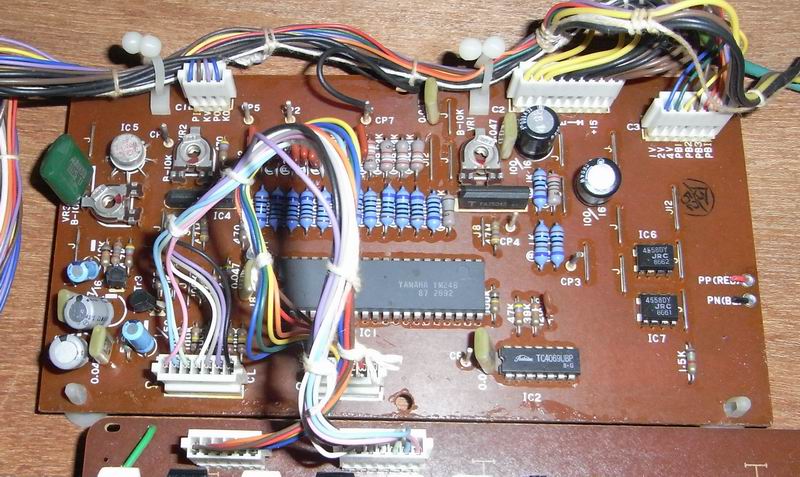

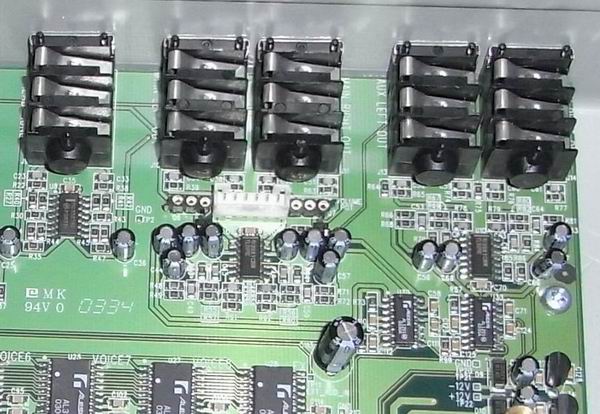

右側の全体の1/3強のスペースが Analog回路部分。 8個のCEM3379と8ch MUX/S&HのSSM2300と数個のOPAMPが主パーツ。 8bit DACは CV用のDAC。 調整POTはこのDAC電圧調整用の1個のみと大変シンプル。 Analog VCF/VCAに関しては何も調整POTが付いていないという割り切った設計か?。Digital OSC回路部分もQ Chip 1個のみとAudio用のDACも無しで大変シンプル。 残りはCPU関係の部品。 ちなみに1周期波形のMemorySizeは64Kbyteです。

上図の黄色い直下付け電池を交換します。 この写真は1998年に撮影したものでいざ電池交換しようとESQMの筐体を開けてみると以下のように すでに電池が交換されていました。 いつ交換したか覚えていませんが....この電池も確か秋月で買ったもの。 さすがに35年も電池は持たなかったということでした。

* 以前に交換していた電池

ESQ1の基板との違いはKeyScan用のCPUがないこと、Tape I/F、SusPedal INがないこと、 Seq MemExpander端子がないことが主な違いかとpanel基板はESQ1とESQMは大幅に違います。 CV PedalINはESQMにもしっかりついています。

|

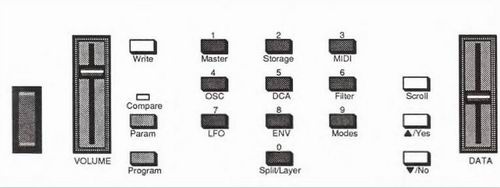

PANELはESQ1に較べるとたいへんシンプルでFL Displayもわずか20*1行表示ですがわりと使い易いです。TenKeyとValUp/Down、Prog/Parameter切り替えSW、+/-とValue Slider、WriteSWとScroll SWだけ。いわゆるカーソル移動KEYがありません。代わりをするのがScrool Keyと言うものがありますがこれは順方向のParameter移動のみで逆方向動作ができないのが不便。 parameter EDIT時はTen KeyがEdit項目の大分類になります。

|

HAKKO FR300でハンダを吸い取り電池ホルダーを取り付けようとするが基板のスルーホール穴よりホルダー端子が大きい(丸端子でない)のでヤスリで少し削り取り付け後電池をつける。FR300は下記のKME61基板の部品外し時にヘッドを壊してしまいヘッドを交換後、初仕事。問題なく使え一安心。

基板を筐体に取り付け完了。

基板の上をカートリッジ用の信号ラインとしてのフラットケーブルがはしるのでシールドされています。筐体がコンパクトなためか少々トリッキーな内部配線。 電源基板は横向きに直立しており3端子Reg.の放熱は筐体底の鉄板。 ふたをする前に正常動作することを確認後ふたをしめます。ネジ(六角レンチ穴)が計12個もあり結構たいへん。 さらにラックマウントの耳用に4個ネジ止め。

ESQ1と同様あいかわらず基板側のコネクタ端子はストッパーなどがない端子のためコネクタの位置を間違う可能性がある。 電源コネクタは特に注意しないとあぶない。

KAWAI K1 II(1989)

中古を購入。 届いたものは音がほとんど出ずな変な感じ。原因はBattely LOWが原因なようだがK1はLCDにBattely LOWが表示されない機種であった。 この時代のBattelyは基板直下付けのものが多くK1もそうなので交換がめんどう。 さらにK1 IIではCustom Chipが基板裏にマウントされていて筐体がプラスチックの為か(*1)基板裏面に銅シートでシールドされているのでこれを取り除かないとBattely Socketがハンダ付けできない。

*1: Analog部への影響を避けるため主要音源 chipまわりをシールドしているみたい。

シートは基板にハンダ付けされているので面倒なのでしばらくっほっておいたが意を決してはがし作業を開始。シートのハンダはハンダ吸い取り線(*2)であっけなく取れた。電池をFR300で取り外しBattely Socketを取り付けた。K1 IIのCPU PowerON ResetのICには時定数用にケミコンが使われており以下のKAWAI K11の項にあるようにケミコン劣化でResetがかからなかったことがあったのでケミコンを交換してもよかったのだが今回は行わなかった、

*2: 秋月で買ったgoodのCP-3015が結構優秀。

* オリジナルの電池

手持ちのSocKetの端子幅はパターンと同一だった。

電池交換後presetのSysExを本機に転送して正常動作になった。

|

K1(II)は操作性/Parameterを含めて非常に割り切った設計だと思う。操作性に関しては以下のK11も同様です。 これはこの時代のSynthとしてはCPUが非力なことも原因かと思われる。このCPUは電子楽器でよく使われていμPD78シリーズではあるがこの時代だとKORG M1などはNECのV50を使っています。 K1はLowcost機種であるからしかたがないのかも知れませんが。ちなみにK1IIの価格は10万5千円。

操作系の特徴としてfunction/pageを抜けるためのEXITがないのが特徴で、EXITするような仕様のsynthになれているとかなりとまどいます。Valueの増減は+/- KeyしかないですがEDIT時はJoyStickがValueSliderとして機能します。JoyStickはProgram選択Mode時は4OSCのLevelBalanceとして機能。 K1はFilterが搭載されていないOSCに1周期波形とPCM波形を使用した音源で1Voice当たり 4っのOSCを割り当てそれぞれの音量変化で音色を変化させる方法を取っています。 いわばROLANDのD50の簡易版的なものですがD50はPCMにはFilterが付かないがSynth音源部分はFilterが付いていましたがK1ではこの部分は1周期波形の音色を沢山用意して複数音源のクロスフェードでFilterの代わりをさせるという割り切った設計でした。OSC部分に関してはD50というよりはFilterの無いENSONIQ SQ80的な仕様とも言えます。 この時代4OSCの波形を混ぜて使う類のDigital Synthが多数ありました。その後は多数もぜたければLayerにして使うタイプが標準になってしまいこの手の音源は衰退していきます。

SCI Prophet VS:4OSC PCMと1周期波形を合わせたMemory容量は512Kbyteと少量ですがこれはROLANDのMT32と同量。 K1のPCM音はとてもチープです。いまさらながらK1を購入したのも本来はさらにチープなKAWAI PH-mが欲しかったからでした。 PH-mは昔持っていましたがチープながら琴線にふれるその独特の音色がなつかしくオークションを見ていても中々出てこず、出ても結構高価で落札されていて手が出ません。 同時代の音源方式も同じようなK1(II)で代用しようと購入したしだいですがPHmほどいい意味でのチープさはありません。 オリジナルのK1にEffect ChipとDrum Track機能を付けたのがK1 IIということですがFX、Drumとも大変チープです、また Drum音源は本体鍵盤では鳴らすことができず外部MIDI INからのみ鳴らすことが可能という謎の仕様??。

|

90年代 synth編

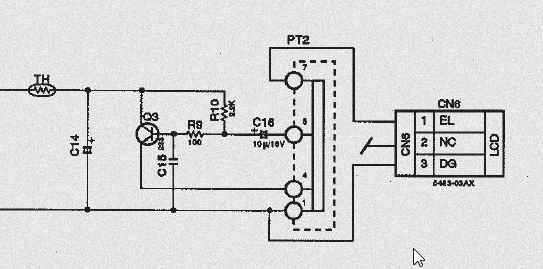

KAWAI K11(1993)

当たり前と言ってしまえばそれまでですが部品たった1個が不良であっても全く動作しないことも多々あるということを実感します。 それゆえ問題箇所を特定でき、直った時には感慨があります。

電源は入るがまったく動作しないというジャンクを1000円以下で購入。 基板とケーブルを取り外して掃除してから再度構築したら動くようになりましたがその後また動かなくなりました。 K11のサービスマニュアルは netで見つけることが出来なかったので同時期のK1-IIのマニュアルを見ながら共通する回路部分を見つけ回路を読んでみると CPUのPower ON reset回路を構成している時定数回路にケミコンが使われれいるのを発見。 resetがかからなければ動作しなくても当然と思いケミコンを交換したら予想通り動くようになり感激、それ以降問題なしとなりました。 だだしPanelのSWのゴム接点が簡単に劣化してしまいしばらく使わないと調子が悪くなります。 接点を軽くみがいた程度ではだめなようで対策が必要です。

* 該当capacitor C97を交換する前の状態。

* K11、Gmega共々この時代のこのクラスのsynthとしてはCPUが非力か?。

* 演算を減らすためにEdit parameterが制約を受ける感がある。

K11 main board

G-MEGAに比べて電源まわりがよくなっています。PCM ROM 1個分のパターンがマウントされていません。8Mbyteにする予定があったのか?と思ってしまいます。

|

余談: KAWAIのG-MEGAは発売当時購入しました。 MIDI Portが2っついているわりにはGMDataが他社のものではもたらないのによくもたる音源でした。あとはJogダイアルがかたいとかRS-MID PortがMACのみ対応とかFXはReverbのみとか、ROLAND/YAMAHA/KORGあたりからすると細かい対応が不十分であるものの音色ParameterがFull EDITできGMの裏のBANKに1音色のみSaveできました。KAWAIのsynthの流れからいくとK4の次の機種でありK4では有名な凶暴だったDCFのresonanceが扱いやすくなっていたり、Double Modeでは2基のDCFを直列接続させもう一方はDCFなしのPatchができるという(K4同様)、K2000のVASTっほいAudio信号系のルーチン変更やDCAのAMもでいました。 KAWAI(TEISCO)のsynthはanalog synth時代からTOPクループではないけれど先行する他メーカーのいいとこどり的な機種が多くDIGITAL時代になってもそんな感じがありかつ方向性が他社とは違うところが個性になっています。 ただParameter等のEDITはあいかわらずしずらいです。結構いいPCM波形も搭載していて当時としてはおおきめの6Mbyte。おそらくはKAWAI(TEISCOを改名しメルヘン楽器製) 最後のsynth K5000Wの非ADDITIVE synth部分のPCM synthはこのK11がベースなんだろうと想像します。K5000RはもっているのですがK5000Wを買ったほうがKAWAIの集大成MODELとしてお買い得だったと後悔しています。当時K5000シリーズは売れなくて最後は1/2価格以下で2000年初頭に売っていました。鍵盤の質もたいへんよかったので買っておけばよかったと大変後悔。 同様なケースとして実質ALESIS最後のsynthであるFUSIONもPCM synthのQS、VAのION、その他の新音源(FM/物理モデル)やADATもで入ったALESISの集大成音源だったのですが売れずこれも1/2以下の価格で最後投売り状態だったことを思いだします。 これもかってけばよかったと後悔。 |

Marion MSR2(1994)

20年くらい前にanalog synth boardをはずしてその後元に戻したら動かなくなりました。 MSR2のようなマイナーな機種はサービスマニュアルも無いので対応のしようが電源電圧を測るくらいしか無く、まだ買ってから4年程度でしたので修理を楽器店にたのみました。 修理から戻った後の修理レポーを見るとこのsynthはanalog bordを抜くと本体の Main frameを初期化しないと動かなくなる仕様のようで初期化をしたということで基板の修理等はなかったそうですが1万円とられました。

最近になってmain frame側の設定がmemory されず初期化されてしまう状況が生じていますが問題ないので放置というか直しようはありません。 あとは特に異常なしですか MSR2ですら発売から25年たってしまいました。(2019年現在)

これも久々に電源を入れたら動作がおかしいというかLCD画面が真っ暗。2025年現在購入してから30年以上経過なのでついにこわれたかと思いあせる。つまみをいじっていたら画面が出だしたので一安心。どうやらBackup用の電池がきれたらしい。電池交換でなんとかなりそうだがめんどうなのでまだ交換していない。初期化方法を忘れてしまったので説明の別紙があるかどうかさがさなくては。MSR2はnetを探しても情報は少なく自分のsiteが情報が多かったするのでなかったらどうしようと思ったらMATRIX SYNTHのsiteに書いてあった。

Press system button + unit number button (1 or 2) and hold system and then power the Marion on.

その後(2025年)電池を交換しようとしたがソケットから電池が中々はずれずついにはソケットのばねがゆるくなってしまいソケットを交換するはめに。 やっと電池を交換して上記のResetをかけるが途中で止まってしまいresetできないし main frameは設定がmemoryされない状態。一応synth UNITは認識してPatchは送っているようでparameter EDITは動くが音が出ない。またAuto Tuneをすると帰ってこない。

reset時にAutoTuneをしているのならこれが原因でResetが止まるのか?。 synthの音が出ないのでAuto Tuneができないのであろう。Patchの変更はMain frame側の動作としてmemoryされているので保持されているのならなぜmanin frameのparameterは保持されないのか?

resetできないのでそのまま起動すると頻繁にsystemがdown して再起動してしまう ことがある。 電源の問題だろうかまずはcheckが必要、電源は結構特殊で同等の物を探すのはたいへん。初期化されていなので暴走するのか?。 マイナーな機種でService Manualも無いので簡単には治りそうもなくだめかも知れない。 AUDIO信号を追っていくにも主要Synth IC の資料もないのでたいへんか。VCF/VCAのICまで信号が来ていて最終段のVCAで出ないのであろうか? 大変なのでとりあえずはペンディングとする。

20年/30年もたったsynthがこわれ始めているし他の電気製品もこのところよく壊れる。代替えができる物はいいのだがそうで無いものは困る。CPU制御でservice manualも無い機種は基本治せない。それに比べれは70年代のsynthはなんとかなるというか治せる余地があるのがよいと改めて感じる。MSRもほとんど動かしていないのだが壊れても捨てられない機材ではある。

|

余談: MSR2の売りというか当時のTom Oberheim氏のこのMSR2にかけた新技術のひとつがHRO(HighResolution OSC. MS1255)でした。 このMSR2はいわばOberheimのMatrix6/1000の発展系でDCOの8253のかわりにHROを使っている形でVCF/VCAも当時のMatrix1000に使われたCEM3397の改良型のMS1215です。 このchipはON chip Systems製(旧CES社)でこの時期、同社はすでにanalog synth chip開発はやめてDIGITAL音源 chip開発に移行していた時期で上の方でも書いたようにSAMXXXXというchipとかを開発しています。MS1255も当然Digital chipです。HROはOSC.としての精度はたいへんよいのでしょうがよすぎて色気のない発振器になってしまっているのが残念なとことです。 MS1215(VCF/VCA)にはCEM3397には無い外部AUDIO入力端子がありVCFの前にAudio信号を入れることができるのでCEM3340あたりを使って4 or 8 VCOで構成したシンプルなVCOBANKを作ってHROとまぜればかなり優秀なpoly synthになるのではないかと昔から思っていますが中々実現していません。 作るべきだと思います。 あとはHardのEDITORかとも。試作段階では2Uサイズのラックで大型液晶とXpander Likeな6っのつまみがついたVersionがありました。 写真を撮っておけばよかったと思う反面まだ Digital Cameraは存在していな時代です。CASIOの世界初のDigital Cameraが登場するのが1995年のこと、今から30年前。 |

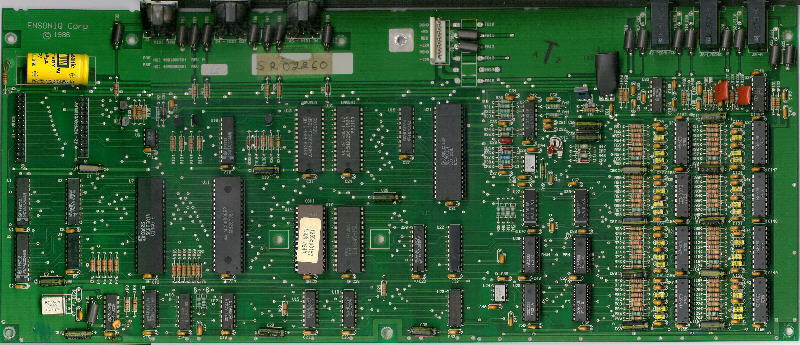

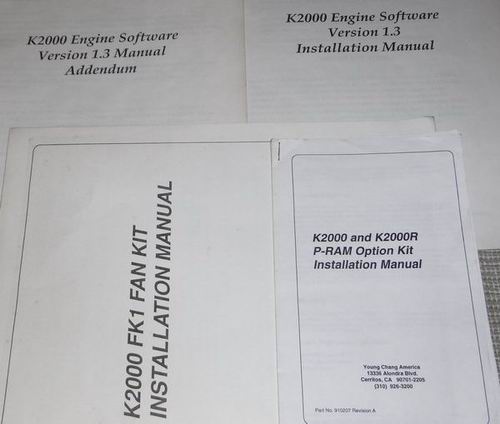

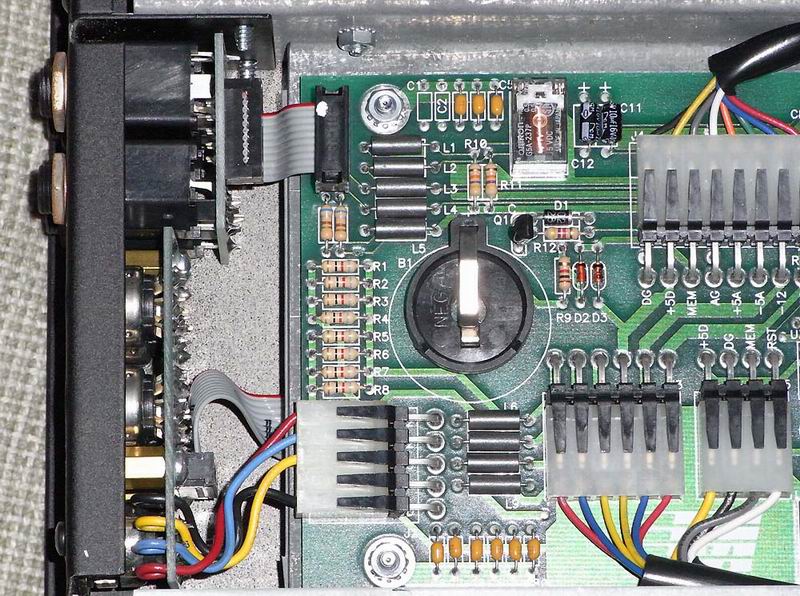

Kurzweil K2000(1992)

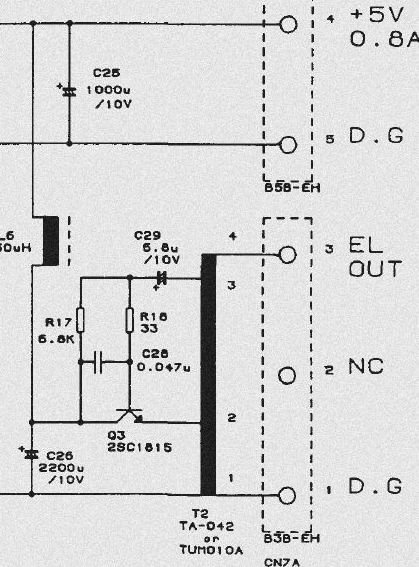

1995年音がでなくなりMain boardを交換。旧boardからの交換で Chipsetがjanisになりましたが3万くらい修理代を取られました。 それ以降LCDを交換した際にELドライバーのトランジスタを壊してしまい秋月で同等のトランジスタを買い交換。 これもservice manualを入手したから出来ることです。 K2000も発売から27年たちもはや vintage synth。 今の所正常動作。 K2000に関してはいままで買ったsynthの中で紆余曲折が一番ありました。

1992年4月まだk2000を売っている楽器店は少なくたまたま秋葉の九十九電気においてありました。 当時、九十九は SOFMAPに対抗してか synthを販売していた時期がありました。しかたがなくというか早くK2000がほしかったのでここで購入しました。 その後1993年初頭のVer1.3のversion upを受けてFAN option PRAM BoardとKurzweil製のFDの音色 data set 40枚を下北沢のANDYSで輸入購入、初めからここで買えばよかったと後悔

当時の国内価格が48万と高価(USAで$3000)。その他Optionも高くPCMの追加ROM 2種類で12万?、Sampling Board 13万ととんでもない価格。実際にはその1.5割引ですがさらにOS の Version Upに毎回2万程度とられるという難物。80年代の海外synth的な感覚が残っていたのでしょうか? 同時期のKORG01/Wとかその後のTRINITYも25万程度なのに。 OPTIONの値段で国内各社の flag ship synthが買えてしまうしまつ。

FANとPRAMは自分で取り付け、所有のK2000はかなり初期のロット品だったため30PINのSIMMソケットの脇の固定部分もも金属金具の物でなくプラスチックのやわなものであったためそこを割ってしまってSIMMがささらなくなったりドライバーを持った手をすべらして基板パターンをいためてしまったりと言ったことがあってEngin baoardが動かなくなったようです。 当然 boardはCalvinでしたが交換後はJanisになり結果的にはよかったです。

K2000ではOPTIONを追加する際にはFANが必要です。K2000のFUNと混同しそうですがこのFANはPCで使われている12cm 9cmのFANです。これも初期だったせいかとてもFANの音がうるさかったです。1992年当時は静音FANということばはなくIBM PC互換機もまだ普及以前でパソコンのFANの音もまだけっこううるさい時代でした。まあsynthsizerにFANが付くこと自体が当時は大変めずらしいことでしたが。

しばらくは我慢して使っていましたが我慢できなくなり交換できないものかと思いましたが当時はまだPCのパーツが簡単に手に入る時代でなく、色々探すと旧K250のsampling datを販売しているSweetwaterにFAN KIT等のパーツが入手できることを発見。 FAN KITとK2000の CDROM等を輸入購入したと思います。交換したFANは驚くほど静かでした。初めのFANも今回のFANもおそらくKurzweil扱いのパーツなのですが途中で機種が変更になったのでしょう。1994年初頭ごろだったような。 まだ一般にはinternetの黎明期だったころのできごとです。当時のinter netはとても刺激的でした。

1994年の後半ごろになるとLAOXの楽器館でもKurzweilの取り扱いが始まったので以後の option追加(PCMROM、Samplimg option)や ver. upはここでお願いするようになりました。 Kurzweilの代理店のHarmonixではOSのversion upに際して結構な金額を取っていたように思います。 高い時には3万ぐらい、現在のFLASH ROM環境では考えられない商売と言うか。そんなこともあって ver upは3.18でやめてしまいました。

当時のup gradeの案内はがきを見るとoptionが一切なしのK2000からK2000VX相当にver upするための金額が20万だそうです。 当時だとうまくすればKORGのTRINITYが1台買えてしまう金額。この場合追加されるhardはP-RAM=4万円、PCM ROM-1/2合わせて14万、OSROM(ver3.54)=2万のうちあけのようです。自分の場合、P-RAM、PCM-ROM 1/2はすでに搭載していましたがその場合でもOS ROMは2.5万ということで verUPはあきらめました。これが1997年当時の状態でした。

* EL用 inverter ドライブTr.の交換

* 交換するためには多くのboard、cableをはずさなければならない。

このK2000、OSがEP-ROMなのでversion upやoption追加で何度もメーカーのサービスを行き来した個体です。 VRとdata sliderの VRにガリがあるのでversion upの際VRを交換してくれと頼んだのですがなぜか却下されてしまい現在もそのままです。特にVolumeのVRがひどいので現在はVR MAX値になるように固定してVRは利用しない設定にしました。 この volumeは final VCAのCV設定用なのでこのVRにaudio信号は入りません。 そう、K2000はaudio信号の最終段には SSMのVCAを使用しているのでした。

一応サイズと端子位置が同じスライドVRは確保したのですがスライダーの高さが高いのでそのままでは代用できずスライダーの長さを切るとこんだはノブが入らなくなりそうなので交換は現在ペンディング。

あとはMod Wheelの位置が0でもMIDI Monitorで見るとCCを出しているようです。 何度かまわしていると直ったりしますがしばらくするとまた症状が発生。 Mod Wheel周りは半固定VRが内部に2っあるので調整すれば直るのかはたまたVRのガリなのか。 K2000の内部は混みいっているので中々開けたくありませんが Mono pressureの感度も最悪になっているのでいつかまとめて調べる必要はありそうです。 また一度交換したタクトSWも強く押さないと機能しないものがいくつかあったりしますがロータリーエンコーダーはまだ異常がないです。

この時代の機材になると自己診断programは充実していて音源 chip等、多くの機能を checkはできますが原因が判明しても交換部品が容易に入手できるかどうかは別問題。

その後 wheelを直すべく筐体をあけwheel assyを取り出し分解。使われているVRは安物の感じでシャフトが結構ぐらつきます。 wheelからVRを外しガリを消滅させるべくなんどもまわす。wheelの可変範囲は VR全体を使っていないのでassyを外さないと全範囲にわたってまわせません。 その後 Assyを再度セット。

MIDI monitorで MIDI dataを見るとWheelが止まっている状態では Bend、 Mod両方でMIDI Messageが出なくなりました。 分解以前は Wheelをまわしきった時と0の位置の両端にwheelがある時、止まっていても MIDI Dataが出力されていました。結果的には VRのガリで A/D入力が変動してMIDI Messageが出ていたようです。POT類を調整しないですんでよかった。

分解ついでに pressure sensorの感度調整半固定VRもいじってみましたが効果なし。 もうpressure sensorがだめなようで鍵盤の特定範囲でしか mono pressureが出ない様子なのであきらめ。

それにしても1990年代初頭のK2000の内部は高密度に基板類が実装されておりしろうとがメンテするのは大変です。これに比べると近年(といっても10年前)の PC3などはmain 基板は驚くほどシンプルです。最新のPC4はどうなっているのか興味深いです。

K2000は P-RAM optionを追加するとmemory RAM容量が700Kbyte程度に増加してprogram数や sequencerの容量も増しますが、追加以前の default RAM状態に比べるとDATA保持用のバッテリーのへりが激しいです。 K2000のバッテリーはよくあるリチウムではなく単3電池3本なのですが下で書いているK2000RはP-RAM無しのものなのでそれに比べると電池の無くなる差が大きいです。

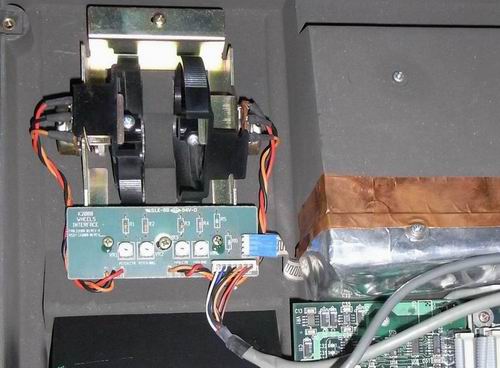

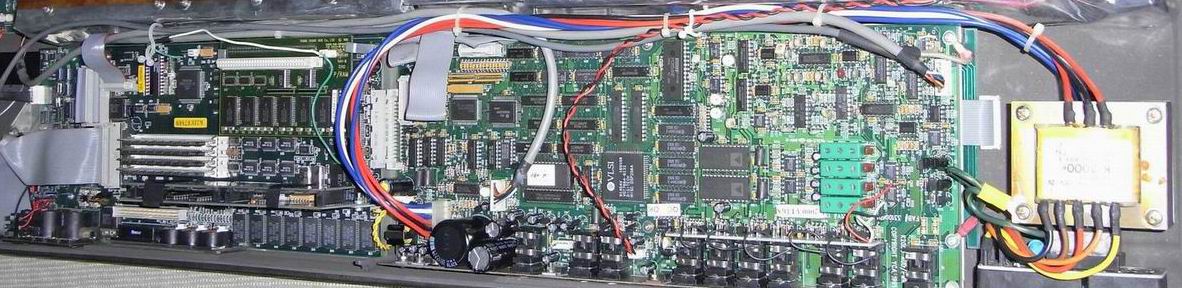

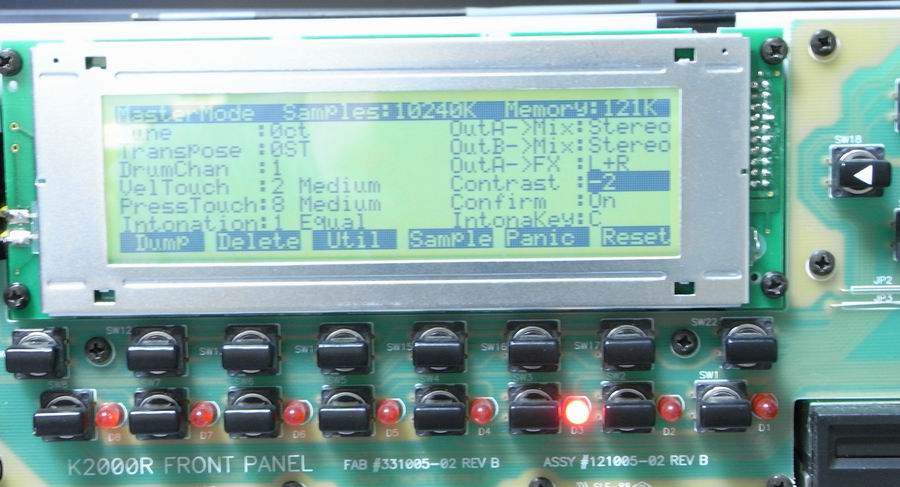

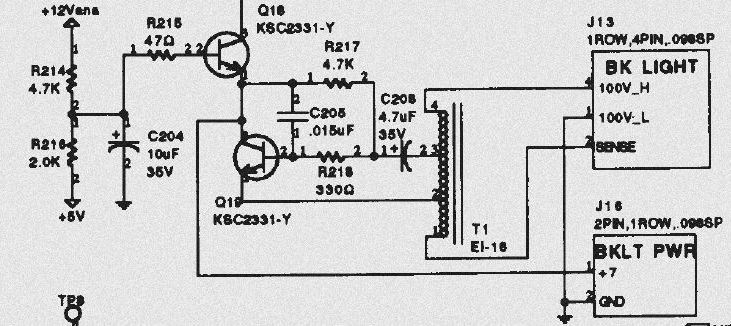

Kurzweil K2000R(1993)

電源の入らないジャンクを1万円以下で購入。 これもサービスマニュアルが入手できたので買う気になったわけですが。 電源が入らないのはヒューズが飛んでいたからでその原因は トランスの2次側の整流diodeのショートモード破壊。 同等diodeとtime lag fuseを購入して正常動作。 基板のケーブルを外して戻す時にケーブルを間違えて接続し、基板から煙が出てあわてる。 (近接するボードのケーブルが同じPIN数であって間違い易いため) 一応現状では不具合なく動いています。 LCDを交換。 その際には20pinケーブルの半田付けを取り除かねばならず、HAKKOUのバキュームの吸い取り器を購入しておいたので楽に対処できました。

上記のK2000の項にあるように当時のK2000関連の価格を知る人間としてはこのジャンクなK2000Rが動いた時はなんともいえない感動が20年ぶりくらいでよみがえってくるのを感じました。 ジャンク品といえども内部はとてもきれいでこの当時の基板はやはり豪華です。 経年変化によりFANの音が若干気になるのでPC用の静音FANに取り替える必要は感じます。こうなるとP-RAMとPCM ROM1もほしいような気もしてしまいますがここはがまんして K2000本来のsynthesizer機能だけ楽しめればよしとします。

* 修復前のDiode部分

* K2000の時代は analog 電源。

*************************************

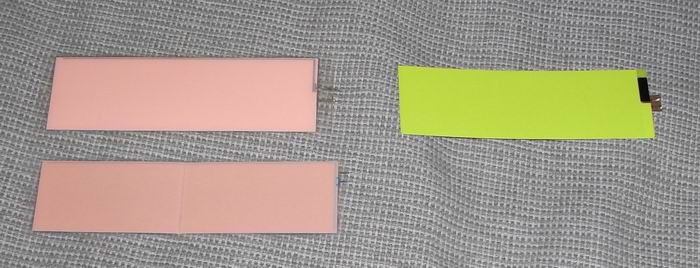

その数年後の2021年K2000Rの電源を入れるとなんだか液晶のバックライトが暗い。照明の明るいところでは何とか使えるが少し暗い所にもってくると見るのがつらい。 予備の液晶を引っ張りだしてきてBack lightを較べると明るさが1/2程度になってしまっている用に見えるが......。

K2000RについているLCDは2018年に20年前に特価で買った1000円の新品LCD(TOSHIBA TLX-711A)をオリジナルから交換したのだがもうELがだめになったのか。ELを交換すべく別のジャンクで買った100円液晶(SHARP LM24014)これはK2000の液晶と同じ型番だがLCDに問題があって実用的には使えないがELは使えるのでこのELを使うべく古いELを取り出して交換して電源ONすると液晶が正常に表示されなくあせる。

よく見るとELの幅のサイズが元のものより若干大きいのを強引に挿入したため液晶と基板をつなラバーコンタクトが変形してしまい基板のパターンに正確にフィットしていない。 金物の液晶保持枠を取ってフィットしなおすもうまくいかないのであきらめて予備のTOSHIBAの液晶に交換を決意。 交換には20PINのケーブルヘッダーを取りはずさなければならないがHAKKOのFR300があるので楽勝と思い作業をするもいつものようにうまくハンダが取れずあせる。 バキュームSWを押してもハンダが吸い込まれない。 そうこうしているうちに基板は中途半端な状態になりヘッダーはもう取り外すのは困難な状態に。

FR300のヘッドを調べてみるとハンダが固まって穴がつまってしまいメンテの棒を入れて も貫通しないしまつ。 よってハンダは吸い取られずコテ先の熱でハンダが溶けていただけの状態だったわけだ。 前回使用時にメンテをおこたったまましばらく放置していたのが原因のようだ。まあヘッドを交換すればいいのだが今すぐには無理で注文しても取り寄せらしくしばらくかかるだろう。 待てないのでしかたなく人海戦術でフラットケーブルをばらして線をLCD基板にじかづけするしかない。

あとから考えればTOSHIBAの予備LCDからELだけとりだして現行のLCDのELだけを取り替えれば一番工程が少なくすんだのだができれば予備は使わずジャンクのSHARPのELを使おうとしたことがあさはかだった。人海戦術でLCDを交換していざ本体につなげて電源ONするも液晶が表示されなくあせり絶望的になる。 配線はなんども確認したので間違いはないはずなのだが。 何度もルーペで端子付近の配線を確認すると1箇所線から細いひげが出ていてそれが隣の端子に触れているようなのでそれを取って再度本体につないで電源ONしたら液晶が正常に表示されほっとする。 ELは前より明るくなった。

明るくなったのはよいが数時間つけっぱなしにしておいたらなんだかまた少し暗くなったようだ。未使用とはいえ20年以上前のELではだめなのか。 新品のELを買って試す価値はあるのかもと思うしだいです。 その前に手持ちの古い液晶のELが時間変化で暗くなるのか元々K2000RのELドライブ回路に問題がないかも確かめておかないと。 service manualにはELのdrive回路は AC100Vの電圧が出るとの表記があるのに実際は80Vしか出ていないのが根本的な原因なのか。 問題の暗くなるELも外部のEL driverで試すとどうなるかためせば結論が出るでしょう。 少なくともK2000で試すのはたいへんなのでK2000Rの方がメンテ性はよいので試す価値はありかと。

このタイプの液晶は液晶板の裏に薄い銀色の紙が貼ってあるのでELがそこそこ明るくとも 点灯した液晶を見るとバックライトはそれほど明るくないという傾向にはあります。

左上のELシート(sharp製のLM24014に付属のもの)を何時間か外部EL driverで点けてみたが明るさの劣化はなかった。

一方TOSHIBAのLCDの方は未使用のものを試してみると始めは明るかったが1時間ほどでかなり暗くなった。どうやらELに問題があるのかそうであるなら新品のELをどこかで手にいれれば改善する余地がある。

上図右上の写真は昔買ったワンダーキットのEL。これが一番明るく(56mcd/m^2)連続点灯でも明るさに変化はないのでこれをK2000Rに付けているTOSHIBAのLCD用のELに使えばいいような気がする。実際にワンダーキットのELを採用したものを以下に示します。ELのサイズが少し小さいので工夫が必要でしたが元々のELが明るいのでK2000RのAC80V出力のドライバーでもそこそこ見えるようになりました。

写真写りの関係で青っぽく見えますが実際は緑です。 EL自体は黄色なのですが液晶板の裏の銀色の紙?の影響で緑にになります。 この経験を生かしてK2000にも挑戦したいですが明るいELはどこで手に入るのか調べなければなません。

ワンダーキットのELをLCD UNITに入れた時、淵の絶縁が悪く(淵は絶縁されていないようだ)ショートしてしまいあせりました。 付属のELは当然のことながら絶縁されているので同じと思ったらそうではなかった。今回のメンテでかなり見易くはなりましたがRACK音源はパネルが垂直に配置されるので照明の反射をベゼルに受けてしまいこれがやっかいです。

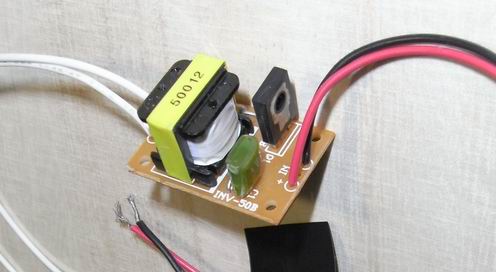

AVM SUMMIT(1994)

本体は正常ですが外部電源が動かなくなりました。 この音源はかなり特殊な部類に入る音源で本来はPCのsoundcardであるsound blaster互換のjoy stick/MIDI connector経由で電源とMIDI信号をもらって動作する Kurzweil MASS chipsetを使ったGM 音源 BOXです。

海外であれば IBM PC互換機用のSound cardにおいては標準的なconnectorですが1994年当時はまだまだIBM PC互換機は国内ではそれほど使っている人がいなかったこと、またSUMMMITを単独で使用するのは外部電源という手段を使うしかなく当時のKurzweilの国内代理店のharmonixが専用電源+SUMMITと言う形で販売していました。

電源部は普通のSW電源をタカチのケースに入れた手作りのものです。 これが壊れたので単純に秋月のDC5VのSW電源を買ってきて本来はSUMMITのDsub connectorに付けられた電源ケーブル+電源のケーブル部分にDCjackのアダプターを付けて対応したという簡単な改造。

今から30年前の1994年時点ではSWの5V ACアダプタなどは普及していなかったのか、まだACアダプタも普通にトランスのanalog電源が普通でした。当方所有の音源でも1994年購入の上に書いたMARION MSR2はSW電源でした。

* SB互換 connector用の DSUB 15pinが3個出ている。

* 写真上のconnectorは MIDI I/F cable用

* 写真下のconnectorは 本来 SB互換 portにつながる物

各connectorには せっかく+5V/GNDのOUT端子があるのでこれをアクセサリー用電源として利用して自作 MIDI through BOXの電源等に利用してみようと思っています。あとはMIDI IN部分も上図のようなケーブルでなく単にDIN Jackをつけてしまった方が取り扱いが楽なようにも思います。

この音源BOX、内部の音源基板部分は wave blaster互換の connectorに基本的には対応しているので音源基板部分だけを取り出してwave blaster互換の connectorを持つPC用のsoundcardに取り付けも可能なように見えるのですが音源基板にphoto couplerが搭載されていないことと本来analog +12V/-12V用の端子部分に対しては+5V/-5Vでしか動作しない仕様になっているので photocouplerの追加、+/-12Vを+/-5Vに変換する操作を行わなければwave blaster互換にはなりません。

SUMMITと基本部分のhardwareが同じなKurzweilのPC88/MX用のVGM boardの方はそのままoption pinの設定を変えればWave blaster互換boardになるようです。このSUMIITの最大の弱点はGM OFFを一度送らないと MIDIのBANK SELECTが有効にならないということでしょうか。GM音源とすればこれで正しいのですが。

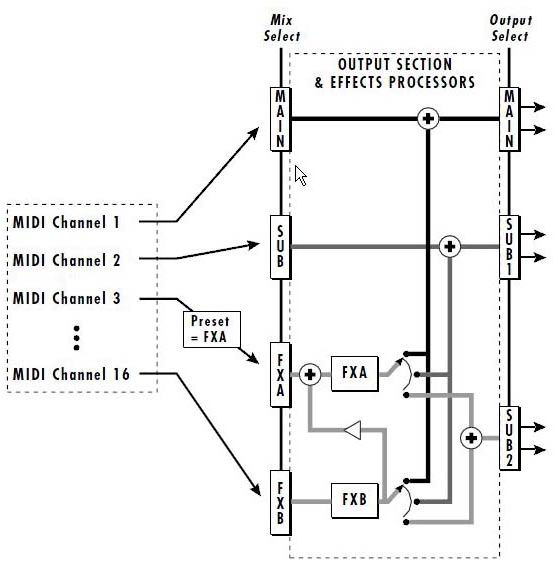

EMU Morpheus(1994)

Main outから出力が出ない。 SuB OuthはOKというジャンクを3000円程度で購入。ケースを開けてDAC周りを調べると制御線に信号がきていないもよう。 信号線の先はEMUのcustom chipなので情報がなくどうにもならないような気が。 EMUのproteus系のサービスマニュアルは持っていないので詳細はわからず。 最近、保管場所から取り出し電源を入れるとSUB OUTからも出力無し。 現行では詳しく調べていない。

* DAC付近(各出力独立DAC。下の方にFilter用のH-chipが見える)

* 海外製品は独立DACが多い?。 国産は時分割が多い?。

E-MUの第2世代のproteusは基板がとても豪華な作りになっているのでこのまま処分するのはしのびなくできれば直したいものです。 それとproteusにはよくあるエンコーダの劣化、この個体もご多分に漏れず症状が出ています。 エンコーダーはBOURNS製 のもので同じ物はすでにディスコンです。 Digikeyなどで探して見ても同じ規格の物はないような。 サービスマニュアルは無いですが同hardのULTRA PROTEUSもあるのとE-4等の回路図はあるのである程度の故障は特定できるかも知れませんが現状ペンディング。 同じ症状がわりとあるのかnetで調べてみようかとも思います。

proteusと言えば初代のproteus1XRも内部に興味があってジャンク品を以前に購入しました。 しばらくは正常動作していましたが SW電源が壊れてしまったようで動かなくなりました。 SW電源は +5Vと+/-12V? 出力のようなので手持ちのSW電源をさしかえれば動くかも知れませんが試してはいません。

その後Diagnosticsを起動して初期化した結果Main OUTから音が出るようにはなったが片CHannelが異常で正常音にバリバリという大きな音が乗る。Sub OUT1も音は出るが片channelは無音状態。 最後のSub Out2はどんな状態かと言うと出力選択をFX-AもしくはFX-BにしてFXoutの選択をSub2にすれば両CHとも正常に音が出る。 MULTI OUTを有効に使うことはできないが単に音源として使う分には問題ないようなのでとりあえず使える。

はたしてDACが異常なのかその後のOPAMPが異常なのか程度の問題であればそれをさしかえればいいのだが初期化で状態が変わったのでそうでもないような気はする。 出力段まわりをオシロで調べることは最低する価値はありそうだ。 またSUB出力段の構成はE-4の回路図とほぼ同じようではあり各DACへの信号はどこから出ているのか。G Chipの後のH Chip?。FX Outのルーチンは H chipの後にDSP基板を経由するのでMain、Sub out1とは違った構成になっているのでこのSub2だけ生きているのか?。

|

MULTI OUTの構造 音色programまたはMIDI CHに対して出力先を指定できます。 出力はMani/Sub1/Sub2の3っで夫々のL/Rに対して独立したDACを持っています。 EffectのかからないOUTPUTはMAINかSub1のどちらかを指定。EffectをかけたければMIX SelectをFXAかFXBにしてFXのかかった信号の出力先をOutPUT SelectのMAIN/SUB1/SUB2から選択します。 FX付きのProteusシリーズのOutPutは独特でなれないと戸惑います。まずMIX selectでグループを指定しますがMAIN/SUB1を指定した場合OutPut SelectはそのままMAIN/SUB1から出力になります。 MIX selectをFXA/FXBに指定すると最終出力をMAIN/SUB1/SUB2のいずれかから出力できます。 |

MAIN/SUB1出力が死んでいてもMIX BUSをFXAかFXBにしてOutPut SelecctをSUB2にすれば音の出力は可能です。 通常でシンプルな形たとえば内蔵のDEMOなどはFXの付いた音もMAIN OutPUtに出力する仕様なためMAIN OutがおかしければDEMO出力は異常になるます。

E-4のTechincal Manualを見ると以下のようなことが書かれています。

Bad distortion on one output. ----> Bad DAC

No output, single channel.--->-Posible bad DAC,Capacitor or op-amp.

Low level on one output. ----> Bad capacitor

Kurzweil K2000 V3(1995)

K2000(1992)発売から30年後に中古のK2000 Ver3を購入。状態は良好で新品とはいかないもでもかなり程度よい。 唯一の難点はやはり液晶のELが暗い。 上記の所有のK2000に較べても暗い。K2000の中を開け液晶を取りだすのは一苦労だが決心して開ける。 交換したELはK2000Rの項でも取り上げたジャンク新品のSHARPの液晶のEL。

* main基板を取り付けている鉄板シヤーシーが取り付けにくい

* 左からFDD / SAMPLING / ENGINE / SOUND board

K2000を再構築する前に交換前の液晶を外部のEL drive基板で点灯させるとK2000本体よりは明るくはあるがやはり暗い。 外部のEL drive基板はAC110V出力。 EL交換後同様に点灯させると少し明るくなるが劇的には明るくはない。 K2000に一度装着してしまうとトラブルがあった時また液晶を取り出すのはmain基板を取り外さなければならず結構たいへんなのでメンテが楽なK2000Rに装着して動作を確かめる。 異常無しだが外部EL driverより暗い。

K2000/K2000RのEL driverの出力は service manualではAC100V出力とあるが実際は80Vししか出ていないので外部Eldriverに較べて30V低いことになる。 動作を確かめ終ってからK2000V3の再構築をして電源ONするがどうしたことか液晶の画面が出ない。 FANの音はするのおそらくで動いてはいるようだが画面が出ないのであせりまくる。 電源立ち上げ後一瞬LEDの点灯シーケンスが起きるがその後は沈黙。 K2000を分解する際には電池ホルダーのコネクタはMain基板から取りはずすので再構築するとRAMの初期化がされてしまうのでその動作が進行中かとは思われるが画面が出ないのはどうしたことか。

原因はわからず。 Main基板の取り外し、取り付けは中々スムーズにできないのでその際に何かトラブルが起きたのか。 開腹した状態でコネクタ類のはずれ等は無いか、再度見るが原因はわからず。 しかたないので再度Main基板/液晶基板を外してからもう一回注意深く再構築して電源 ONすると液晶が表示され初期化のシーケンスが始まって一安心。はたしてなにが悪かったのかはわからず。

とにかくケーブルが邪魔してMANI基板の付いている鉄板シャーシが取り出し特に取り付けがたいへん。 鉄板を鍵盤側に押し込むとSCSII金具がかケースに触れて入らないがそこで逆にコネクタ穴側の側面に鉄板を押しあててもうまくmain基板がはいらず結局、鍵盤側によせて SCSIIコネクタがぶつかるのをケース枠をちょっと押して広げてなんとか収納できた。

なんとかAC80Vしか出力しないのを100Vにできれば実用的な明るさになるのではないか。以下のK2000のEL drive回路を示します。 図のQ18入力時点で8V近くないとQ18のエミッタ出力は7Vにならないので+12V ....+5V間の分圧抵抗値を変えればよさそうだが。もしくは高輝度のELを購入して再度ELを交換するかだ......。 回路図上はこの番圧でQ18のベースに入る電圧は7V。

* その他のEL Drive回路(korg01) (KAWAI K5000)

01/K5000ともK2000と同じ回路。01/K5000とも入力電圧は+5V。 トランスの巻き線比率は不明なので出力電圧は不明。

12V入力で110V出力。 K2000にこのEL Driveを取り付けるのはちょっと場所等で難しいと思うがK2000Rなら可能でしょう。

・ K2000V3

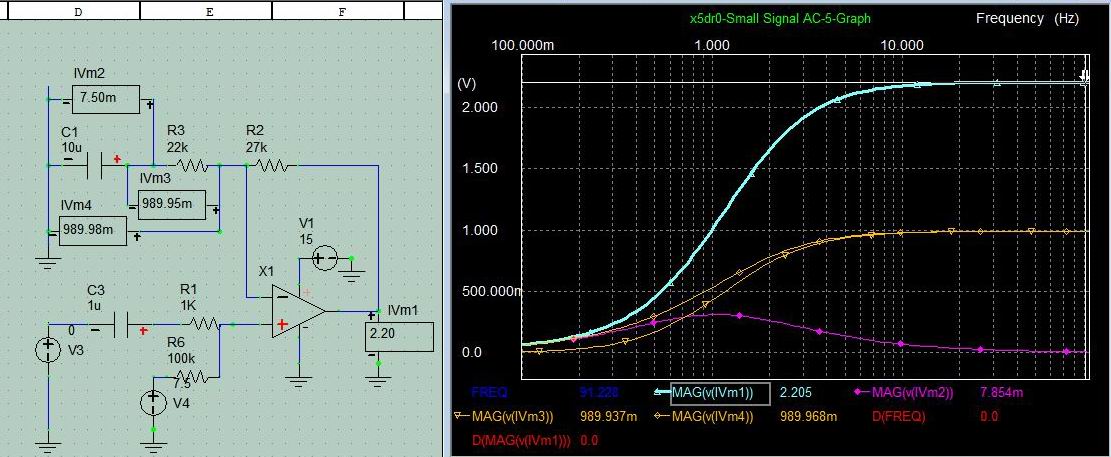

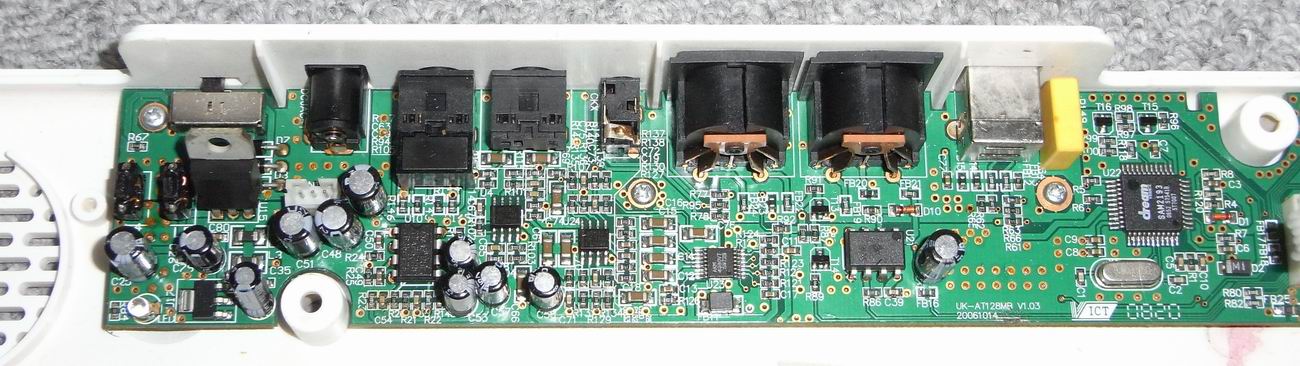

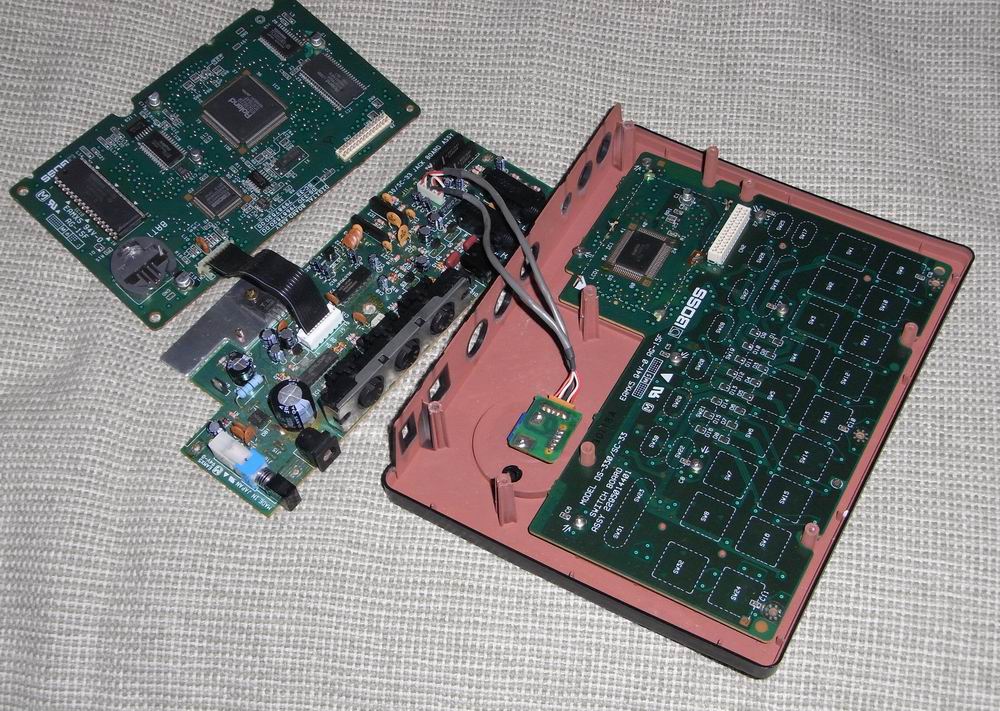

KORG X5DR(1995)

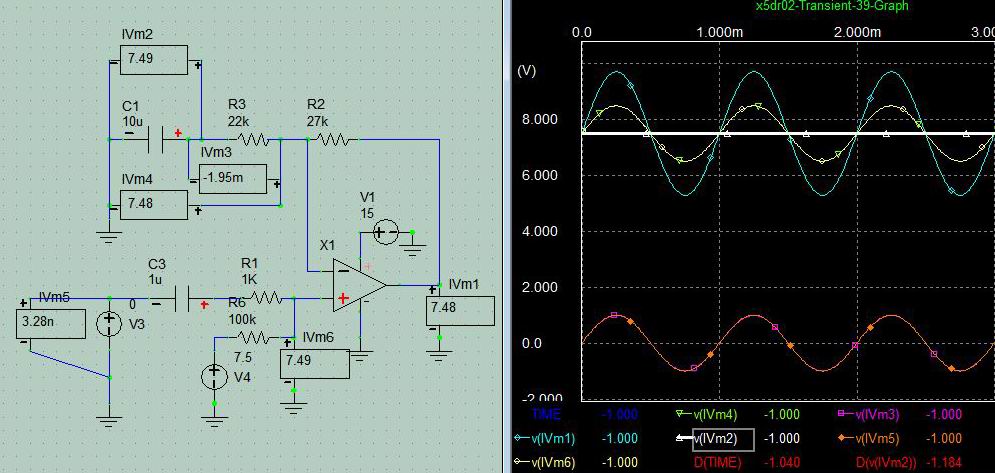

久々に電源を入れるとどうもOUT PUTがおかしいようだ。 Rchの出力レベルがLchに較べてMIXERのPeak Meterで6dB以上小さい。 全体の音量も下がっている感じでこれはほおっておけない。OUTPUT LEVELの低下というと下記のALESIS IONのようにMute用のトランジスタがこわれている場合があるので今回もそれかもと思う。X5DRのservice manaulaは保有していないがKBD版のX5Dのservice manualは持っているのでなんとかなりそうだ。

MuteSW近くの様子を回路図で確かめ基板のMute Tr.を外す。 この時代になると表面実装の基板となる。基板はとても部品が密集していてさらに基板裏側にもパーツが実装されていてる(主にchip抵抗とIC)。ハンダ吸い取り器のヘッドもうまく入らないのでしかたがなくハンダごてで取り除こうとしたがうまくいかずニッパも使って強引に外す。 電源を入れて音源を鳴らすが全く改善されていない。Tr.は割れてしまったので再実装は不可能となり電源ON/OFFでpop noiseが入る。 予想がはずれこれは面倒なことになった。

X5DRの構成はDACのあとにBuffer、LPFilterを経た信号がHeadPhone OUTと後ろのMAIN OUTPUT用のAMPに分配される。X5DRのservice manualが無いので回路図と基板の対応をとるが両面に部品が実装されているのでかなり大変。音を出しながらオシロで経路を確かめないと左右の信号がどれかもわからない。

信号を追っていくとAAFまでは左右で信号レベルは変わっていないがMANI OUT PUT段を通過するとRchのレベルがかなり低下しているようだ。 MAINOUT部分のAMP回路は基本的にはGAINが約2倍ちょっとの非反転増幅(*1)であるが片CHだけOP AMPが故障というのも考えにくいが。 めぼしいところは増幅度を決めている22Kにつながっている10uFのCap.ぐらいしか見当たらない。 Cap.の容量を測ると5uFしかない。 容量ぬけでもこのCap.のインピーダンスは上がるので負帰還は大きくなりGAINは下がるがこれはごく低域だけのことだし.....とりあえずCap.を交換してみることにするがこのCap.を交換しても変化は無かった。それどころか Cap.を外す際にパターンのランドがはがれてしまった。この基板のパターンは弱い。しかたがなく本来の部品位置でない所からCap.をつけてなんとかごまかした。

*1: MAIN OUT PUT用のAMP Section(KBD版X5Dから) X5DRは12VのACアダプター仕様なのでOP AMPは片電源でドライブする。よくある反転増幅のOP AMPの場合、DCで1/2 VccのOFFset電圧を抵抗加算で与えて動作させる。 非反転増幅の場合はAUDIO信号とDC offset成分が非反転入力端子に抵抗MIXされていて(*3)OFFSETをあたえているがこれだけだとうまく動作しない。反転入力端子の負帰還直列抵抗の下の部分(22k)に10uFのCapをつけることで正常動作する。(*2)

*2:

*3:

|

もう一回基板の信号電圧を測りなおすと正常なのはDACのOUTまででAAFで左右のGAINがアンバランスになっていていることが判明。やはりservice manualが無いと信号経路を間違えてしまう。AAFのどこがおかしいのか?、抵抗類は基板裏についているので電圧を測るのも容易ではないし簡単にはGAIN差はでそうにないように思うがどの部品が悪いのかOPAMP?。少なくともMAIN OutPutの非反転増幅回路は異常がないということでMUTE Tr.、10uFケミコンと外さなくてもよかった部品を安易に取り除いてしまったことを後悔。

結局 OutPutの非反転増幅のGAINを調整することで対処することにした。 ちなみにこのアンバランスな信号を入力したHeadphone AMP OUTの出力レベル(バランス)は正常という不思議な状態。

22Kの抵抗を調整することにしたがまたパターンをはがしてしまうのが怖いので22Kに抵抗をパラって抵抗値を下げ負帰還を弱めて非反転増幅のGAINをあげることにした。何度かGAIN調整するために抵抗を差し替えていたらまたパターンというか22Kの抵抗ををはがしてしまったので抵抗の並列はやめて1本の抵抗をつけることにする。何とか出力レベルを調整してOP AMPのOUTPUT Levelを左右でだいたい同じにする。

MAIN OUTからMIXERにつないで確認するとまたRchのレベルが小さいOPAMPのOUTまではほとんど同じなのに不思議だ。 色々調べてみたら10uFの Cap.の +と-端子で電圧のロスがあるようだ(電圧降下がかなりある)。 Cap,をショートしてみるとやっと左右がほぼ同じになった。おそらく電解Cap.の容量ぬけでインピーダンスが上がってDC Cut用のHPFのFcが上がってしまったのか。 Cap.を交換したら(10uFのCap.にパラってCap.を取り付け)直った。

簡単に直ると思った故障だったがたいへんな目にあった感じ。Analog部分の故障であっても表面実装基板の機材を直すのはたいへんだと実感する。まだ90年代初めであればanalog部分はまだchip部品がそうは使われていなが90年台中半以降になるとそうはいかなくなる。 さらにこのX5DRはハーフラックであるので部品をつめこまなくてはおさまらにので両面に部品が実装されていることもあいまってメンテはたいへんだ。結局AAF部分のGAINがおかしくなる原因はわからなかったのでシミュレータで再現する必要がありそうだ。

一応問題なく使えるようになった。この時代になるとどの機種もTEST modeを持っている。 X5DRの場合はProgと+10 ボタンを同時に押しながら電源ONすればよい。 今回の場合SIN波波形出力を利用して信号を追っていけた。

後日また信号レベルが下がる現象が再燃、音源chipやIC等がおかしくなるとはあまり考えにくいので出力付近のケミコンを疑って再点検する必要がありそうだが表面実装部品はめんどくさい。X5DRでさえ買ってから2024年現在28年ぐらいたってしまった。

海外のフォーラムなどを見ても同じような不具合がX5DR/X5Dで起こっているようなのですが解決策は見当たらず。 やはり丹念にcapacitorかOP AMPまわりを調べていくべきかと思いました。上の回路図でCapacitorが死んでいれがAudioのGAINが1/2に下がってしまうのでまずはそこから追って見ればいいような。上の方でもGainが6dB下がっていると書いていたわけで。解決できれば他の人にも役にたつことにもなるでしょう。といいつつ中々やる気が起きない。

|

X5DRについて M1、T1/T2/T3、01/RW、03/RWまではTG/VDF/MDEという複数の chip構成で音源を構成していましたがAG-10(X2/X3/X5/05R/W等)からはTGL chip 1個でこれらの機能が集約されています。TGL chipからはGM音源としての考慮からEffectのsendが各CHで独立に設定できるようになりました。 X5DRに使われているTGL- II chipからはそれに加えてTGL-II chipを2個使い Master/Slave構成が可能となり64Voice音源(32*2)を構成しています。TGL-IIはおそらくその後のNシリーズ、N1、N5、NS5R,NX5Rまで使われたchipだと思われますので1998年ぐらいまで?。

|

2000年代 synth編

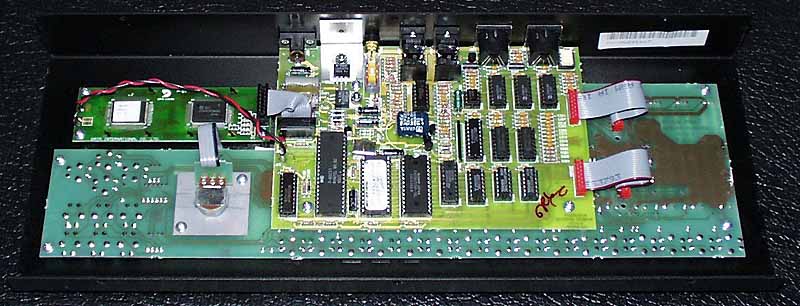

Alesis ION(2004)

その後2013年ころにservie manualを入手して回路を見ると main outのみ FETのmute回路が入っていることを発見。 故障箇所を確信するが修理はその時点ではせず。 と言うのも多層基板の部品の取り外しはあまりやりたくなかったから。 その後HAKKOのバキュームの半田吸い取り器を買ったのでいつかはFETを取り外そうとおもいつつ修理せず。 最近たまたまnetを見たら ION のMAIN OUTの故障がわりと頻繁に起こっている事実を知り、やはりFETの故障であるような書き込みを発見。 思い腰を上げてFETの削除のみを行い、出力レベルの回復を確認。

該当FETは J111でした。 J111を売っている店は国内では共立かマルツ。 マルツはDIGIKEY経由。 J111でなくとも普通のFETでも問題ないとは思われるがPIN配列が違うのでまげてマウントしなくてはないらないので丸ピンソケットをとりあえずをマウントした時点でペンディング。

電源 ON/OFF時 MIXERのVRを下げておけば実質問題はない。 MAIN OUTとHeadphone OUTの元が同じなのでおそらく Head phone 装着時の耳のダメージの対策がメインなのでしょう。

電源のON/OFFでバッツという音が出るのはCapacitorの電圧が印加される直流レベルと同じになる為の挙動。なので信号経路に直流分がなければそのような音はでないのですが。すなわちCapacitorは直流を通さないがON/OFF時は急激な直流電圧の変化があるのでパルスな信号がcapacitorに印加されていることになる。 その後直流レベルの変化がなくなれば直流的にはCapacitor電位と直流電位が同じになるので平衡状態となる。この音を防ぐには簡単にはMute Tr.を使って信号成分をTr.側に逃がすがこのTr.がうまく動かなくなったということ。

IONと言えば ANDOROMEDAの設計チームが開発にかかわっていることもあってanalog synthの肝はおさえている作りということもあって何かと思い入れの大きい機種でしたが音自体はそれほどFATではなくむしろ後に出たFUSONに装備されている analog modelingの方が優秀らしく、また弟分の MICRONの方が機能的には上位になっています。 やはりIONのメリットはその操作性ではないでしょうか。 FUSIONもかなりユニークなsynthでしたが最後の方は投売り価格で売られていた記憶があります。 買っておけばよかったと今更ながら後悔。この時代がALESISのsynthの絶頂期でした。

後から気づいたことですが この機種はPOWER SWをONすると電源が ACアダプターか電池になるようで、電源SWをOFFしてからUSBをつながないとUSB deviceとして起動しないようなのでした。 このようなこともあってかOSの件の問題かジャンク扱いで出ていたようです。

この機種はなんといっても XYZコントローラがありこの出力をMIDI CCで出力できるのがメリットかと思います。 10個あるエンコーダーはSW選択により30のパラメータを発生させることができますが対応しているのは MID CCだけで exclusive等は転送できないのが残念。

X25はMIDI controller機能にプラスしてUSB audio I/Fにもなります。 自社製 DSP chipやDAC/ADC等を使用してコンパクトにまとまっています。 49KEY版のX49も発売予定でしたが発売されず。 このころのALESISは Andoromeda、Ion、さらにFusionと立て続けにKBDを出していて威勢がよかったのですがそれから数年後になると意欲的な製品がかげをしそめ現在は存在感のないメーカーになってしまったのが残念。

Photon X25の基板写真は netでも見たことがないので以下に上記の基板の裏側(main parts部分)を示しておきます。

ACアダプターのプラグ側はセンター内径2.1mmで外径約5mmの普通のものでジャック側も基板取り付け用の標準的なもので手持ちの秋月で買ったジャックが基板にささりそう。 実際ジャストサイズで基板にささりそうなので、元からあるジャックを基板から外し交換。

電動の吸い取り器を使うがジャックの端子の形が大きいのでうまくハンダを吸い取れずある程度ハンダが取れたら普通のハンダごてでハンダを除去しなんとか交換できた。

長いあいだジャック交換は億劫だったのでだましだまし接触不良にならないようプラグの外側につめものをしてぐらつきをおさえていたが、ジャックを交換することでこんだは普通にがっしりプラグとジャックがかみ合って安定している。 これで抜けがまずなくなるので安心して使用でき精神衛生上もたいへんよい。

はずしたジャックを見てみると下側の板バネ状の接点がやはりおかしいようでついにはプラグ側のシャフトに接触しなくなってしまった。

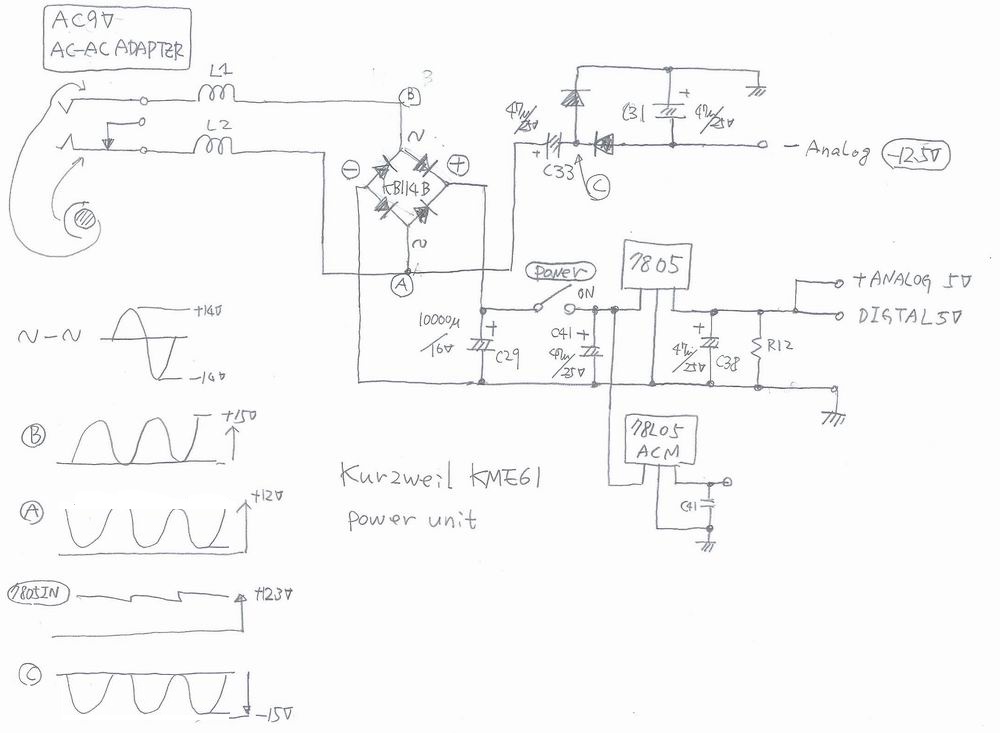

このようなAC-ACアダプターによって+5V/Vcc/Veeの3電源を得るタイプの電源はこの時代各社でよく使われた。 場合によってはICでマイナスの電源を得る回路をつかっている場合もあるが、よくあるのはAnalog用の+/-電源は半波整流による物を使う場合も多い。 KME61の場合もそのようで写真にあるDiode bridgeは+5V用の全波整流 + 7805でanalog用は単に半波整流+ケミコンで特に安定化もしていないようであるがツェナーくらいは入っているのかも知れないが基板上からはわからない。 サービスマニュアルが欲しいものである。

analog +/-電源はおそらく2個のOPAMP(5532)に使われるのみでこのような Un reguratedな電源でも問題ないのだろう。

* Kurzweil KME61

購入して数年後 MAIN OUT PUTの出力レベルが 1/10程度に下がってしまう。 予測としては出力のMute Tr.の故障ではないかと目をつけてはいたがその当時は service manualも所有していなかったのでSUB OUTを使うことで何も対処しなかった。 SUB out 出力だと Effectが使えないが我慢。

* FETの代わりに丸PINソケットを半田付け

* 下方にALESISの DSP chip群

* 画像のJACK、秋月電子で売っているNeutrikの AGNRJ6HH-AUか?

TEST mode のION (84年の劇場版MACROSSのオープニングみたい)

ION PCB全貌

ALESISがKBDに力を入れていたころの作品

Alesis PHOTON X25(2005)

電源は入らず?と言うジャンクを1000円以下で購入。 買ってからしばらく放置後、例によって基板のばらしをした後、ケーブルを再度取り付けしてからPCとUSBにつなぐ。 USB反応せず、やはりこわれているのかと思いつつNETで情報を調べるが結構古い機種でありあまりメジャーな機種でないので不具合情報等は見つけられず、ALESISのサイトを見ても現行機種でもないので情報無し、過去のproductのpageかなにかでOSのVersion upの情報とloaderをdown load、この転送softは Win XPでしか動かないようで実際それ以降のOSでは動かなかったのでXP機で動かすとPHOTONを認識、 ラッキーなことにOS書き換えで正常動作するようになりました。

* あっさりしたMAIN基板、 ICは裏側にマウントされている。

* 左からのケーブルは電池BOXからの線。

* Audio I/Oまわりの基板

* ALESIS のWave front IC chipが1個

* MIDI周りのCPU等のIC郡

* CPUは何か認識できませんでした。

* AUDIOとMIDI周りで基板の材質が違うようです。

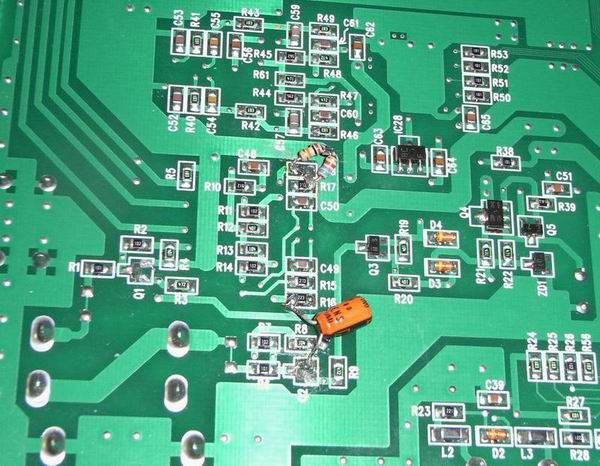

Kurzweil KME61(2003)

状態のよい中古を2018年に購入. その際ACアダプターは古いので純正はPSE規格を満足していないためKORGのLINE6用のACアダプター9V AC 2.0Aが付属となっていた。 このプラグとKME61側のアダプタージャックの相性がわるいのかさしこんでもグラグラして場合によっては電源が落ちる。 他のプラグをさしてもぐらつくのでジャックがそもそも不良なのかも知れない。

KME61 Rear Board内のDC JACK(交換前)

* KME61 Rear Board 全景

* グルーガンによるJack固定はとりあえず省略

KME61 Rear PanelDC JACK(交換後)

*Jackが若干小さく電源SW近くにボルトの固定がないので基板が若干ぐらつく。

* AC-ACアダプターから(Digital5V/analog+/-) 3電源を得る方法

|

上記のようにjackのサイズがバックパネルの穴より若干小さいのが上記の理由で気に入らないことと、Jackの端子がオリジナルと異なる (交換したものは万能基板に加工無しで取り付け可能なものなので細く、KME61基板のパターンと形状が異なる)のでいまいち強度不足なのでオリジナルと同じサイズ、端子のものに交換しました。

交換して、再構築して電源 ON すると起動しなくなってしまい唖然としました。 基板を見ると正常電源電圧が出ていません。あせって基板を筐体からはずし再度 ACアダプターを挿し、電源 ON。 やはり出ていません。 両面基板のパターンをよく見るとJack部分の端子は基板裏のハンダ面には結線のパターンがなく表側の部品面にパターンがあるので上下はスルーホールでつながっていて裏の半田面からのハンダがスルーホールを介して表の部品面のパターンにつながるのですが、何度かJackを外したのでスルーホールが無くなってしまったようです。 仕方がないのでハンダ面から線をハンダ付けして部品面のパターンに結線して処理した後、基板上で電源電圧が正常であることを確認し再度、筐体に基板を取り付け後 電源ONすると起動しません。 電圧を測ると電圧が出ていない。 なぜだがわからず。 筐体から基板を外すと正常に戻ります。今度は電源電圧が正常に出ています、不思議。 わけがわからないので電源まわりの回路を基板から解析するはめになりました。 service manulalや schematicsがないとやはり両面基板から回路をトレースするのはやはりたいへんです。

ブリッジのOUTが +12Vありこれが7805に入るので7Vも電圧がここでドロップ。もう少し7805に入力する電圧が低いといいのだが..... あと気になるのが SW OFF状態では10000uFのケミコンに加わる電圧が20Vにもなってしまう。 電源SW ONでは電流が消費され、電荷の蓄積が減るのので 12Vに下がるのだが。 10000uFのケミコンの耐圧は16Vのものが使われているが。 その他は特に問題が出そうな回路ではないのですがなぜか動かない。 上図を見ると電源SWの取り付け位置が普通はとらない方法であること以外は普通の回路のようだが。 またAnalogは + が Digital部と共通の5V、アナログのマイナスは -12.5Vと変則的なところと電源SW OFFでも マイナスの-12.5Vは常に出ている仕様。 筐体に取り付けない状態で各ポイントの電圧を測定。 特に問題なさそう。 しかし筐体に取りつけるとだめ。 電圧を再度測定するとブリッジまでも電圧がきていない。ということはやはり電源jackの問題か。 筐体に基板を取り付けると構造上、リア基板は上下反転になるがそうなるとJACKとPLUGの間があそびができてくらつくだけでなく、接触不良になるようで、上下反転でなければ接触不良ないならない。 Jack外周側のバネ端子とPlug側の外周スリーブとの接触が悪いのか、JackのセンターピンとPlug側の中心電極との接触が悪いのか、2種類のJackとも構造はほぼ同じであるがどうして違いが出るのか?。 ACアダプター側のPlug側の内径が少し大きいことも接触不良の原因のようには思える。 再度jackを交換する前の1回目の交換に用いたJackは大丈夫だったのに。 PlugとJackのちょとあいたあそび、相性というかサイズの違いで影響が出るようだ。 ためしに別の9V AC-ACアダプターを接続すると両者のあそびがほとんどない状態で筐体に付けても正常に動くがこののアダプターは容量が1A。 一応2Aは必要らしいのでjackを1回目に交換した物にさしかえるようにするのがベターか。 再度Jackを交換してやっと正常動作になったがとんだやぶへびになってしまったと後悔。 ACアダプターがオリジナルな物だったらいこのようなことはおこらなかったのだろう。 お店のほうでオリジナルのACアダプターは PSE規格を満足していないから代替のアダプターを添付してくれたのはいいがJackとPlugの相性まで考慮してくれていないのがが全ての始まりなのだが。 jack部分は強度不足になっているのでホットボンドなどで補強する必要はある。 これに限らず ACアダプター使用の機材はJackがぐらつく場合があるのでACアダプターはキライである。 冷静になって考えればサイズがぴったりなPlugを媒介した変換ケーブルを使えば基板に取り付けたJackは交換しなくともよかったし、さらに言えば1回の交換で終らせておけばスルーホールもはがれなかったのだろう。 ついでなので実際電流はどのくらい消費しているかを測定した。

100V側; 140mA(電源ON) 80mA(電源OFF) 一応9V/1Aのアダプターでも正常に動く範囲ではあるが9V/2Aのアダプターに較べてアダプターがより1Aの方が熱くなる。 2Aの方はあまり熱くならなかった(時間がたてばそれでも熱くはなるが)。 上記回路のような構造なので電源SW OFFでもアナログ電源のマイナス側には電圧が印加されており電流が消費されている。 トランスのACアダプターなので負荷をつながなくても100Vの1次側には電流が流れており上記の9V/2Aのアダプターは80mAほどあった。 ちなみに9V/1Aのアダプタの方は無負荷で0mAであった。 <2021/07/26> |

|

SAM2193

Dreamの2193は1chip内にGM processor + 音源IC + PCMDATA等を内蔵しており、外付けにDACとLPFilter/Xtal等を付けさえすれはあとはMIDIのシリアルデータを入れれば動作するというIC。仕様としては38Voice(*1)、Reverb/Chrous/Variation FX搭載で SysEXはROLANDのGS音源コンパチと言うもの。 2000年代初期のICらしいがNETを探したらDatatSheetが発見できた。 *1:UKEYの仕様では64VoiceだかSAM2193(G-EK)では38voiceとある。

1ChipGM音源としてはかなり優秀でROLAND等の国産GM音源と較べても違和感のない音色setで当時の国産GM Dataを違和感無く再生できる。これだけの機能が1Chipで実現できている。YAMAHA NSX-1を使用した学研のNSX-39を以前新品が\980-で本屋に売っていた時に買ってこれも大変優秀な安価なGM音源であるがこのSAM2193使用のUKEYも約\2000-なのでハイC/Pである。NSX-39はUSB経由だとMIDI dataの多い曲では誤動作する。NSX-1の前にCPUがありその処理がよくないのでしょう。NSX-1直でMIDI dataを入れるように改造すればいいのだが。 SAM2193はMT32互換モードも持っているらしい。SySEXは上記のようにROLAND GS互換なのでメーカーIDもROLANDの41Hである。おそらくPCMDataもROLANDから供給されているのは?と思ってしまうがいかに。DataSeetを見てもPCM Data容量は表記されていなかった。2193のDataSheetはATMELが出しておりこのICの型番はATSAM2193となっている。DreamのSAMXXXとCEM IC(OnchipSystems)との関係は本文のCEM ICの項で書いた通り....。 GS互換ということもあってかmanualにはMIDIのSysEXとかCCの仕様がたくさん書かれておりなんだか得した気分。ちなみに2024年現在GMに対応した音源とか安いDigitalPFの多くにはDREAMのSAMXXXX 1chip音源ICが遣われているケースが多いようだ。 <2024/01/14> |

BOSS SC-33(1992)

超久々に電源を入れるとBattery Low!!の表示。 SC-33はROLANDのロゴがついているが実際はBOSS製。BOSSらしく筐体はDrum Machne風。電源AC adapterも珍しいAC-AC Adapter。

GS音源だがperformance modeをもっていて2layerまで重ねられる。Fatというparameterがあり自動的に2LayerがDetuneされる。

その他GSのParameterをpatch memoryとして記憶できる。このため電池によるMemory Backupが必要というわけ。 ROMの基本音色に対して1個だけedit menmoryができる仕様で独立したpatch memoryは無い構造。

当時、発売されてすぐに買ったGS音源。好みの感じとSC55は買わなかったのでGS音源が1台欲しかったことも購入理由。初代SC55が24voiceだったのに対して28voiceというSC-55MKIIと同じchipを使ったmodel。PCM Data容量は2Mbyteと大変少ないが個人的にはむしろ好印象に思える。 この時代の音源だと電池は直下付けだと思ってちょっとめんどうだと思いながら中を開けるとソケットが付いていたので単に電池交換だけですみラッキー。 せっかく開けたので基板を以下に示しておきます。

* Lowcost音源らしくベークの両面基板

* pad SW/LCD基板/Digital基板/analog & Jack基板

* Digital/Analog基板(拡大)

* 電池のソケットがはじめから付いていてgood。

* 購入から32年後に初めて電池交換だと思う。

* 電源まわりも非常にシンプル。

* BOSSのcustom chipが見えるが何なのかservice manualが無いので不明

SC-88/SC-55等はService manualがnetで出回っているのでSC-33も当然あると思ったらnetにはなさそうです。業者から購入することは可能なようだがどうしよう....。久々に鳴らしてみたらかなりよい感じというかSC88PROが音色/録音長を稼ぐためにsampling周波数を 下げていてROLANDとしては逆にfatに聞こえるのに対してこのSC33は、すっきりしたSOUNDに思えます。

SONY HP-GR5(1994)

これも超久々に電源を入れるとBattery Low!!の表示。それを気づかずさわっていたら突然暴走状態。SW類に反応せず画面表示がが壊れる。どうもBatter Low時にprogramのRAM programを指定すると暴走してしまうようだ。かなり昔に同じくBattery Lowになった時同様の現象に遭遇したことを思い出す。BYPASSとEXIT Keyを押しながら電源をONするとResetされ正常に動作するがRAM領域のprogramを指定するとまた暴走。

GP5はこの時代のLowcost機種ということもあって電池は直下付けであったことは思いだしたがソケットをつけたことは忘れていた。電池を交換すべくフタを開けるとソケットがあり上記SC33と同様簡単に電池交換できて安心する。 再度電源ONで正常動作を確認する。 この機種も1994年製ということもあって液晶のELが暗くなっている。古いわりには明るいが。ELのインバーターはNEC製のModuleを使っている。電源はアダプターから3端子で5Vを作りOP AMPの電源はSONY製のDC-DCコンバータ(シールドされている)で+/-7Vを作っている。 当時つけた電池ホルダーが足が長く基板からかなり上の方に電池がくる。 上記K1Iiと同じホルダーがないかと部品箱を探すが在庫なし。同様のホルダーにすれば高さを低くできるのだが。GR5、MP5にはPCのように時計が付いている。この時代の製品ではかなりめずらいしのではないでしょうか。

* 80年代中期から90年代にかけての国産基板共通のたたずまいに懐かしさ。

GP5の液晶はグラフィック液晶でハーフラックではあるがUser I/Fともに優れていると思う。エンコーダーがSONYのBETAのVIDEOのHF3000とかと同じJOG/SHattle RINGである所も他社にはない面白い機構である。 当時HF3000(1986)をもっていてこれをsynthのコントローラにつかえないかと思っていたら本家が実行したということでうれしかった。

HP-GP5やHR-MP5以前の1UサイズのDPSシリーズは液晶が大きいにもかかわらず操作系にとてもストレスを感じる機種であったことを思い出す。当方当時DPS−F7を持っていた。 F7はFilter/Compressor系のEffectorであるが当時としては先進的なAnalog MonosynthとAnalog Drum 音源のバーチャルアナログになるmodeをもっていた。他社よりかなり早い時期の19992年かと。1990年代初期の機材であったためかVCFのResonanceのシミュレーションがむずかしかったのかVCFはLPFとBPFを並列させresonanceを実現していました。

HP-GP5はservice manualをnetで2018年に入手。CPUはH8。DSPは2個使い。TMS57002とSONY製の物。基本HP-MP5と同様。1UのDPSの1/2以下の価格でした。service manualを見ているとSONYらしくVIDEOやTVのservice manualと同様のフォーマットできっちり書かれており、普通の規模のそれほど大きくない楽器メーカのそれとは違いを感じます。1980年ごろバイトでSONYのservice manualを作る部署でmanual作りの手伝いをしていたことを思いだす。 GR5はかなりあとになってから中古で\3000-くらいで買いました。 始めにHP5を同じくらいの価格で買って操作系が好印象だったので兄弟機のGR5も購入。すでに30年前の機材になってしまいました。 ちなみに同時期に購入したHP-MP5の方もBattely Low!!で起動せず。RESETをかけて起動したので壊れてはいない。 電池を交換すればいいが手持ち在庫のCR2032が切れていた。 問題はやはりバックライトのELが薄くなってみずらいが液晶が小さいこともあってELを交換するのは面倒。

<追記:2024/07/09>

PEAVEY PC1600(1992)

1993年ごろ18000円で購入したMIDI CONTROLLER。定価的には4万くらいしていたものだ思うが安かったので購入。 普通のMIDICONTROLLERは MIDIのCCしか出力できないもが多いがこれはSystem Exculsiveも送れる便利な機種でSysEXの一部のparameterをSliderやSWで指定することができるのでSysEXを使ったsynthのparameter Editorとして使えるもの。

だいぶ昔、backup電池が切れて電池が直下付けだったのではずして交換(ハンダ付け)した以来の開腹。 今回は接触が悪くなったTACK SWが多数出るようになってしまったのでまずはどのようなSWが採り付けれられているかの確認。

上図のように基板はパネル側についているので外さないとSWが見えない。 けっこう大変。わきからみた感じではこの時代よく使かわれていたALPSのTACKSWのように見える。このSWは過去にKORG DW8000、KurZweilK2000についていて取り替えた経験がある。 1998年ごろで秋葉の千石で1個50円だったが現在でも売っているのだろうかと思い Netで調べて見ると千石で1個53円でまだ売っていた。 まだ基板をはずしていないので確かではないが基板のSWの端子間隔から見てのおそらくこれだろう。TACK SWは30年以上経ってもおかしくならないものもあるがこのALPSの物はよくだめになる。常に使っていればいいのかも知れないが。

SWは26個あるので1328円でなんとかなる。K2000のSWも接触が悪いのがいくつもあるので交換するとなると 53*38=2014で計3392円だが。 Volume Sliderもかたくなっているのがいくつかあるがいじっていると直ってくるがとてもかたいのも何本かある。

その後基板を外してみるとTackSWはALPSの物ではなかったがサイズ、PINの間隔は同じであったが肝心のKeyTopをはめ込む出っぱりのサイズがALPSは3.8mm角に対して基板に載っているSWは2.8mm角であった。 これだとPC1600のKeyTopははめることが出来ない。 NetでTackSWを探してみると本体12mmの正方形で出っぱりは3.8mmの物はスタンダードらしくALPS以外でもいくつも見つかるが出っぱりが2.8mm角の物が発見できず。面倒な事態になった。

基板マウントサイズは同じでかつKeytopの概観サイズは同じ物もあるようなのでそれを使うことにすれば交換できるが見栄えはかなり変わる。 SWは何度か押していくと前よりは反応がよくはなったが最善ではなくかなり強く押さないと反応しない。交換するか悩む。 秋月でKeytop込みで10個で300円の物があるのでとりあえず買ってみることにする予定。

|

このPC1600というか後継機のPC1600XのUS版のManualにはなんと回路図が記載されています。PC1600とPC1600XはHardwareは全く同じでKnobの形が違うのとSystemROMが違うのみ。

このように取説に回路図が添付されているものはたまにありKORGのGR1もそうであったのだがNet時代になって単にPDF Fileに追加されたのだろうか? 回路図を見るとADCは当時まだ高かったのか抵抗ラダーによるDACを使って逐次比較方式のADCを構成していた。backup電池は2次のリチウム電池のようなのでそれを交換しないとやばいと思ったが回路図を見直したら普通のBackUp電池でも問題ないようにも見えるが色々調べてみるとやはり交換電池は2次の3.6V電池を使っているようだでKORG のPoly6とかと同じなようです。

Long sizeのFader 16本とSWが16個parameterに割り当てられる。さらに外部入力CVが2CH用意されている。 PC1600は筐体が厚い鉄板で大変重い。STAGEでの使用を想定しているのだろうか?。さらにAC-ACアダプターも大変大きく重い(16V 1A AC-AC)。 電源は+/-12Vと+5V。AnalogはTL074*2と4051と311のみ。 analogは7812/7912でDigitalは7812からドロップして7805という構成。昔の機材なのでDigital部にそこそこ電流を食うのだろうか。手持ちの12VくらいのAC-ACアダプターでも動きそうではあるが。電流値を測ってみればいいのだが。ACアダプターのプラグがちょっと特殊なので結局付属の物を使っている。当時の輸入代理店はパール楽器で日本語マニュアルはついていなかったが、Netで探すとSOUNDHOUSEが作った日本語マニュアルが見つかった。(回路図はついていない) この時代PEAVEYがこのようなMIDI Controllerを作っていたのがちょつと不思議にも思うがこのころPEAVEYはDIGITAL synthesizerを機種も出していた時期でDPMシリーズというPHase modulationのsynthを出していた関連でこのような物を出していあtのでしょう。 あと確かPEAVEYはPARADOXと言うanalog synthの試作機もだしていたのを思い出しました。 Spectram Filterというのもありました。

|

ROLAND A880(1988?)

かつての定番であった MIDI selector/magerのA880。 これも購入して34年程度は経過しています。

リア側のDIN connectorがゆるみと言うか、MIDI plugの自重などで基板との半田付けがゆるくなって接触不良がおきることが多発してその際修理をしています。 半田を盛り直したぐらいでは直らない場合もあってメッキ線で補強したりしています。 基板がベークでなくガラス基板であれば問題はないのでしょうが。

このDIN connectorはしっかりとjackが付くタイプではなくjackを少し動かすと連動してconnectorのjackとの接触部分が動いてしまうタイプで85年ごろの他の製品にもよく使われていた物です。 ROLANDのMPU98やKORGのMI98などにも付いていました。 あまり好きなconnectorではないのですが他のものと交換できるかチェックして見たほうがいいかも。

* 出っ張ったDIN connector部分(ここがぐらぐらする)

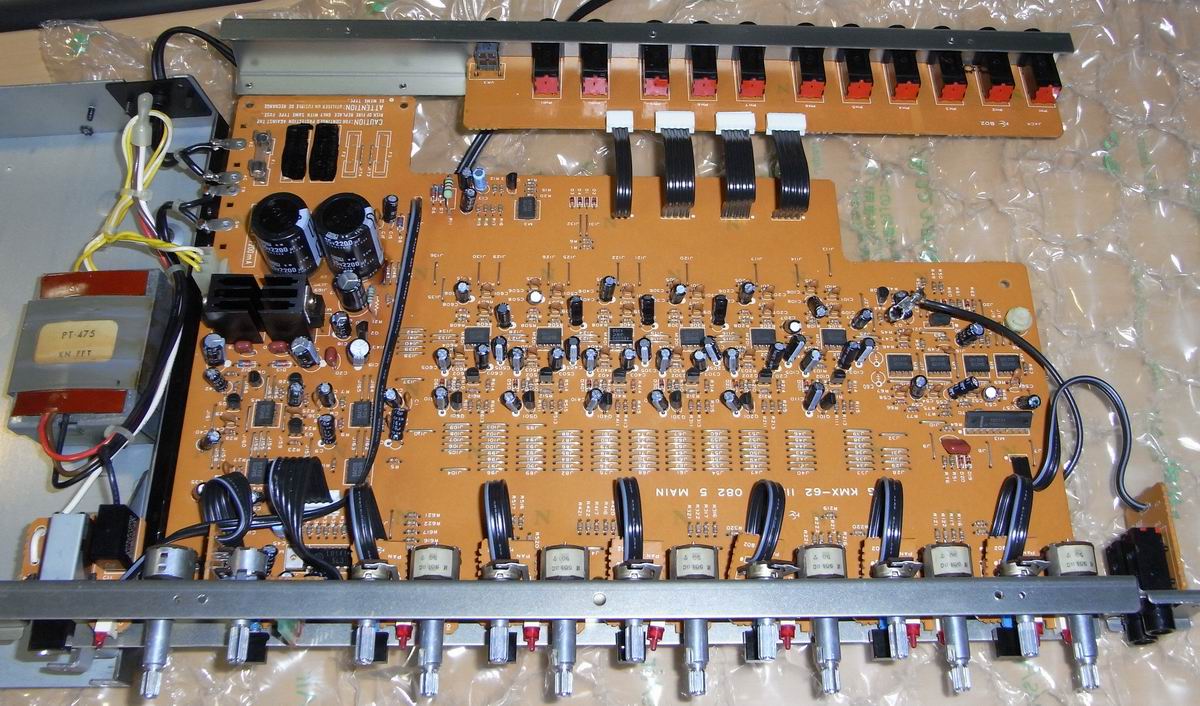

KORG KMX62 (1986)

KORGの青い1Uラックシリーズの一つ。 青い1UラックシリーズとはSDD3000に始まる一連のDigital Delay群、GR-1とこのKMX62が該当します。 正確にはSDD1200とKMX62は青でなく濃い灰色ですが(*1)。 これは確か1986年の発売だと思います。

ちなみにSDD3300も2UではありますがNAMM等のフェアに登場したversionではSDD1200/KMX62と同じ灰色の同系統のデザインでしたが製品版では黒のヘアライン処理に変わってしまい精悍さが無くなったデザインになってしまいました。

*1:KMX62の初期のversionはパネルが青のようです。

6CH INの Line MIXERでKeyboard MIXERという名称ですがStereo OUTのKBDをつなぐと3台しか接続できません。 この時代だとMono OUTのKBDもまだ多い時代だとは思いますがちょっとChannel数が少ないですがこれはおそらく1Uサイズのパネルにおさえるための条件から算出されたchannel数でしょうがStereo入力を前提とすればこのつまみの配置でも6CHStereoが可能だったようには思われます。

* Panel配置の制約から基板は裏返しでマウントされておりメンテがたいへんそう。

機能的には各CHはVolume, Pan、EffctのみでEQは無しのシンプルなものですが各Channelの送りはNormalの他 VCA MIXERに送ることのできるSWが各 CHについていてこのVCAは FOOT PEDALをつないでGAINを変化させることができるように基準CV電圧5VOUT VCA CV INが付いていてその間にFOOT VOLをつなぐようになっています。 CV inに電圧を加えない状態でVCA SWをONするとCH. Muteになります。

回路的には天板のブロック図を見ると各ChannelにBufferが2個付いておりEffct Send/Ret回路のBuffer、Main out、VCA MIX部分のBuffer等で構成されておりかなりシンプルな構成かと。

発売されてから今年で35年ほどたった機材ですがかなりきれいに見えたことと安かったのとSUB機材用のMIXERの CH数が少ないのでそれを解消するのに1Uなのでスペースを取らないので使えるかもといった理由で中古品を購入。 購入後早速、分解して中身を見ましたが基板、筐体ともたいへんきれいでいたみもほとんどなくほぼ新品に見えます。動作自体も問題ありませんでした。 分解したので各部を掃除しました。 シンプルな MIXERですが1Uということもあって意外と中身はつまっていてさらに基板が上下反転して取り付けられているので基板をどかすのも一苦労で意外とメンテナンス性は悪いというか工場でのアッセンブリーも大変そうな印象。

* 上下反転させ取り出し。

* OPAMPは BA4558 VCAはM5241L VCA付近に2SC1583、あとはLB1416

初め VR類のナットをはずさないと基板が取り出せないと思い全部はずす。 VR類を取りはずさなくてもSUBパネルをはずせば基板を取り出せる構造であることが後からわかり無駄なことをしました。 使用VRは2重VOLUMEでAUDIO AMPなどではよくあるが電子楽器としてはめずらしいもの。同じシリーズのKORGのSDD1200も同様のVRを使用しています。

明るいところでフロントパネルを見ると唯一かなり汚れていましたので台所中性洗剤と茶碗などをふくスポンジでパネルを洗浄しました。 その時はきずかなかったのですが再構築する際にパネルの印刷が一部はげてしまったのを発見し驚く。 強めにこすったといえど普通ははげることはないのですがこれが35年前の機材の劣化なのでしょうか。 いつもは濡れティシュなどに洗剤をつけてふくので十分よごれがおちるのですが今回の限ってよごれがめだったのでついスポンジを使ってしまったのがまずかった。 後悔先にたたず落胆しました。

さらにSUBパネルを取り付ける時、ネジを間違えて普通のネジを使うところをタッピングのネジをさしてしまい、かたかったので強引に回したらねじがもげてしまい頭が取れて、穴からネジが取り出せなくなってしまいまいた。 しかたがないので飛び出した部分はやすりで削りその部分は固定できなくなりましたが SUBパネルは底板側でも固定されているので実用上は問題ない状態ではあります。

* 問題の箇所(右端、上から1/3位置の穴)

* SUB PANELはアルミ板

注意してネジは分類していたのにこのありさま。 風邪薬を飲んでぼけていたのか、注意力不足というか.....。 元々そこそこきれいだったので、分解して掃除せずに軽く掃除する程度ですましていたらこの2点のしくじりはなかったはずですが、中古機材を手にいれると掃除せずにはいられないのでしかたがありません。 やはり作業をする時は気を抜かず集中しなければいけないと改めて思いました。 KMX62は残念ながらNETには Service manualがありませんし、 取説も見つかりませんでした。

* KORG 1Uラック軍団

* KMX62

* SDD1200

* DRM1

KORGの1Uラックシリーズは青の塗装Versionと上のようにグレーのタイプがありますが個人的にはグレーの方が好きです。 DRM1の塗装無しの黒のアルミヘアラインは微妙。ちなみにDRM1はリモコンがないと機能しないという厄介な機材。リモコンはDRM1R。 せめてMIDIのExclusiveで操作できればいいのですがそれもないようです。

ちなみにこれらのパネル/外観デザインはPOLY6から続いたゴツイ系譜のデザインでDSS1ごろまで続いていましたがM1からは突如ソフトなというか丸みを帯びたデザインに変わっていきます。80年代KORGを象徴するデザインで個人的には好きです。しかし天板のKMX-62という文字はゴツ過ぎて好きにはなれませんでしたがDSS1とかDWでもこの文字は使われていました。

番外編

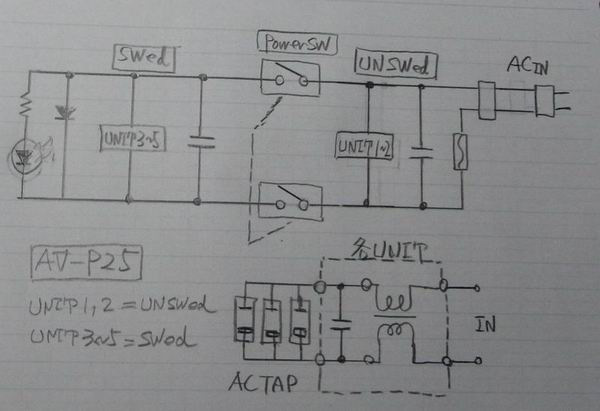

TEAC AV-P25(1985)

かれこれ30年以上このTEACのACディストリビュータ使っています。最近追加のディストリビュータが欲しくなリ調べて見ると結構な値段がします。 最低でも1.5万程度。高いという感覚ですがこのAV-P25も1985年当時定価は1.5万と現在と同様の価格だったようです。

結局、中古のAV-P25を購入。 たいへんきれいでほぼ新品に見えないこともないがシリアルNoを見ると古そうではある。 単純にテーブルタップだと15個もコンセントが付いているものはまずないのでこの点だけでも助かりますし、FUSEが付いているのも精神衛生上はよいです。折角だから中身を開けてみました。 LとCとフェアライトコアによるラインフィルターが3個単位のコンセントグループに対して各1個づつ5ブロックあるので計5個のフィルターが搭載されていました。 AC入力からFUSEを介してUN SWitchedのグループにはそのまま、SWtchedのグループに対しては両切り電源SWがさらに入ります、

ベークの基板はレジストは無いです。コンセント間の配線はむき出しのメッキ線。十分間隔は確保されているもののまじかに鉄板のパネル等の筐体が鎮座しているのは精神衛生上いかがなものかと。このような処理を見てもやはり昔の機種だと思いましたが筐体自体は厚手の鉄板で現行機種よりしっかりしているようです。

ひさびさにLD Playerを起動する。LD Player本体は正常に動くもののリモコンが動作しない。 電池切れかと思い電池交換しても動かない。 リモコンでしか指定できない項目もあるのでこまってしまう。 だめもとでリモコンを分解。

基板はベークの両面基板。 基板を眺めてみると基板についている電池端子の一方(−)がグラグラで今にも取れそう。 これがおそらく原因で電源が入らないのだろうと思い半田を盛り直す。 パスコンのケミコンの(-)と電池端子の(-)金具が導通したので修復終了。 シャトルリングのSWを押すとLEDが点灯したのでOKか?。 リモコンを操作すると今度はLDP本体が反応するようになった。

LDPはLDが消滅まぎわの1999年ごろ購入なので早、20年以上たってしまった。

最低価格といえど両者を足すと約4.5万円で実売価格が2割引きとしても3.6万で当時の自分には購入できる価格ではなく、その後T300のチューナー部とA300のAMP部を合体させたというふれこみのレシーバーNIKOO R2000が\33900で発売されこちらの方を当時なんとか購入しました。 実際R2000はチューナー部はT300同等らしですがAMP部はA300同等よりも劣る仕様だったようです。

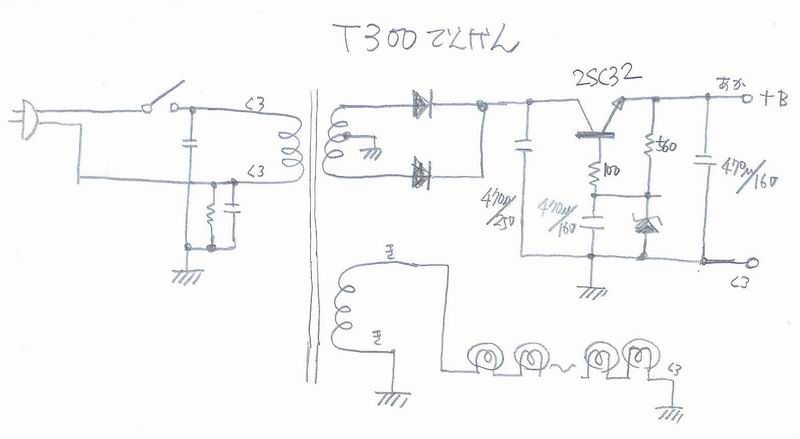

T300はときたまオークションにも出ていますがアンプのA300ほどは人気がなく価格も安い感じでこのT300は動作不可のジャンクということで\1000-以下で購入、といっても送料は\1000-以上になりましたが。

analog synthが出始めた時期と重なることもあって、この時期の AUDIO製品にはおもいれがあります。 特に一般的には有名でないNIKKO電子の製品というところが琴線にふれます。 synth以外の機材ですがここで紹介します。 届いたものの48年前のものにしては外観ははたいへんきれいですがやはり動作不良のようです。 パネルの照明はつきましたのでディスプレイとしては使えます。 普通のチューナーは45cmくらい幅がありますがこれは30cmとかなりコンパクトな筐体が特徴で場所をとらないのがいい。

AUDIO機器もsynth同様service manualはNETにたくさんありますがT300のものは発見できずでしたのでチューナー回路の知識のない自分には直しようがありませんが中身だけは開けてみました。 外観はとてもきれいでしたが中の基板は48年前の機械ということもあってか基板の上がごみだらけ。 ていねいに基板のごみを綿ぼうでとりのぞいたらかなりきれいになりました。 筐体まわりもパネルを外して洗浄、上蓋、下部シャーシも洗浄。 この時代の古いAudio機器はたとえservice manual/ schematicsがあっても配線などぐちゃぐちゃで簡単に基板も取り出せないのでいじりたくはないですね。

NIKKOは国内ではマイナーなメーカーですが海外では名の通ったメーカーでレシーバーは特に有名。それゆえ国内製品では比較的認知度のあるR2000/R5000といった機種のservicemanualも国内onlyの機種なのでnetにはありません。ただこれらの機種の海外版だとおもわれる機種のservice manulaはnetにあるのですがチューナーのT300は無し。

基板裏はこの時代ということもありレジスト処理はされておらずハンダメッキでしたが比較的きれいです。 ACケーブルからの引き込みなどの電源部分はラグ板が使われておりAC100Vはチューブ等で保護されておらずハンダ部分が露出しておりかつ天板カバー近くに配置されているという大雑把さが時代を反映しているように思われます。

ラグ板まわりと改造部分ががとてもわかりずらく結局、追加ケミコン、トランスをはずし電源基板をトレースしてみたらシンプルな回路だと判明。

電源回路としてはどこにもFUSEが入っていないのに驚き。 消費電流が少ないのでないのかトランス側に温度FUSEでも入っているのか?(*1)。 2次側はパネル照明用のランプ用の巻線とあとはメインの+電源用の巻線がありこれは全波整流、Tr.とツェナーダイオードによる安定化回路がついていました。NIKKOのLowcostの1電源のレシーバ等と同様な電源回路方式。 電源用のケミコンは470uFと小さめも物が付いています。 電源用のトランジスタは2SC32という古めかしいもの。

上記の前の所有者による改造は2200uF*4=8800uFのケミコンをトランスの周りにまきつく感じでビニールテープでまかれていましたがこのケミコンをすべて外しました。 またAC100Vまわりがラグ板にむきだしでハンダ付けされているのでビニールテープを巻きました。

あとは+電源電圧値は測っておこうと思います。 それ以上は service manualを入手しないとむり。 元々文字盤が光って当時の雰囲気をあじわえればよいだけなのでこの状態でもよしとしますが。 電源電圧はOUTが +16Vで全波整流OUTが +21Vでした。ランプ側はテスターでAC7.2Vなので波高値で10V。電球はFUSE型電球で6V 0.2Aと表記。ということで電源部分はおそらく正常かとは思われます。

*0:

シリンダーとイスの座る部分の接続は単にテーパーが少しついているシリンダーの先端が

座席の穴にささっているだけなのでこのような対処だと内側のシリンダー(ささっている)が自重で下がって穴からぬける可能性も無くはないということ。 通常はガス圧があればシリンダーははずれることはない。 すなわちガス圧で下から圧力があり、上からは座席の重さ+体重がかかるので穴の深さ分の内側シリンダーは最低確保されしっかりロックされる。 実際シリンダー交換時はずすのはかなりたいへんなようだから。

しかしながら最近、イスを横にしてガムテープの状態を確認していたら簡単にシリンダーが取れてしまいました。 数ヶ月応急処理で使っていたからゆるんだのでしょう。このまま使うのは危険を感じなんとかしなければとあせりだす。メーカに修理を依頼するとシリンダー部品代以外に修理代、出張代もしくは配送料がかかり4万前後はかかるようである。 自分で交換している方もそこそこいるようで海外では部品(純正品かそうでないかは不明)が簡単に手にはいるようで輸入すれば送料を含めても1万ちょっとらしい(円安前)。メーカーから部品だけを購入することはできないらしいが国内でもオークションなどで部品販売している方はいるようだ。部品価格はメーカーが設定している値段に近いようにしている??。

20数年以上使っているのでこの際、新品を買ってもいいが簡易版のベーシックでも14万、現在使っているのと同様なフル仕様のバージョンではきょうびでは23万程度する。 シリンダーを交換すればまだ使える程度の状態なので海外物よりかなり?割高だが国内で売っているシリンダーを買うことにする。シリンダーは統一規格があるようなのでアーロン専用のものでもなくても一応つけられるようでこれなら3000円から6000円程度で安価なのだがやはり専用のもの?(*1)の方が安心であろうか。

*1:

またこのシリンダーは1996 年から 2012 年の間に製造されたアーロンチェアのみに使用できますとのこと。

その後シリンダー(#1B08VM SHS)を購入して交換にかかる。 上記のようにシリンダーははずれかかっている状態なので難なくイスを持ち上げただけではずれた。下側の車輪が付いている台座からシリンダーをはずすに際して初めゴムハンマーを使ったらはずれず、普通のハンマーを使ったらこれも難なくはずれた。 あとは台座にシリンダーをはめこんだあと座席部分をひっくりかえしてシリンダーの先をつっこんで終了。

安堵とともにレバーをうごかして昇降させようと思うが動かず。 座席をとりはずしてカバーを取ってシリンダーの刺さり具合を見るとちゃんと入っているようだ。 レバーを動かしてシリンダー開閉機構は動いているがシリンダー先端の突起している弁?まではとどいていないようで手で強く押すとシリンダーが上昇した。 開閉機構の調整ネジを動かしてやっとレバーで昇降ができるようになって安堵する。 交換所要時間は20分くらい。

PIONEER CLD-R7Gのリモコン(1997)

NIKKO T-300(1973)

1970年代初頭、おそらく1973年製のNIKKO電子のFM/AMチューナーT300です。 当時AUDIO機器に興味を抱きはじめたころでほしかったチューナでした。 おそらく当時の国産チューナーの最低価格商品(\19900-)。 同じく国産最低価格のアンプNIKKO A300(\25000-)があってペアとなります。当時、長岡鉄男氏推薦のHigh C/P機だったと思います。

ラグ板部分をテープでカバーし邪魔な Cap.を外した後の状態

中を見た限りメーカー製とはおもえないがさつな箇所があり、48年前の機器とはいえどひどいハンダ付けの部分があってびっくり。 よくみるとこれは電源部分に改造追加としてケミコンが4っ並列に本来の電源回路OUTの先にぶらさがっていてリップル改善の改造をしたらしいがこの部分のハンダ付けがひどすぎる。 これはたいへんきもちわるいので取り外したいですがその前にまずは電源周りの回路を調べて回路に起こしてみました。

*1:以前入手した SANSUIのサウンドコンソーレットもFUSE無しでしたがSANSUIの方はService amnualがあってそこにはトランスの内部にFUSE(温度FUSE?)に該当するものがついていました。 このT300はラグ板にFUSEを直付けの仕様で前の持ち主が取り去ったのかとも思いましたがラグ版には取り付け不可能な配線なのでやはりないのでしょう。この時代の機材は外観はかっこいいが中身を見るとがっかりするというか時代を感じてしまいます。なので古いsynthのレプリカが多くでる今日、中身が改善されているので好ましいので100%外観はそっくりであればより好ましく思います。

アーロンチェア (Herman miller Aeron chair)(1994...)

2022年現在で22年を越えて使っている定番のイス。 数年前からシリンダーのガス圧が弱っており自然にイスが下がる情況でしたが最近ガスがプシュという音とともに完全にぬけびっくり(*0)、イスの高さが最少に。 さすがにこれでは使えないので苦肉の策として搭載されているシリンダーが古いタイプのDoubleStageTypeであったのをいいことに外側のシリンダーにガムテープをぐるぐるまきにしてこれでつっかえぼうにして高さを確保してイスの沈下がおさまるように処置して数ヶ月。ガムテープがイスにすわる圧力で序所にちじんでいくが上部はテーパーがあるのではずれないのである程度の高さは保持されるのでガムテープが圧力でちじんだらガムテープを貼りかえる。

完全に抜ける少し前に高さがMAX近くまで上昇し安定したので直ったかと思ったつかのまのできごと。

* 応急ごまかし処理(上:ビニールテープ巻 下:ガムテープ巻)

* シリンダー部分(旧DoubleStageType)

* 外側の筒にガムテープを貼って高さを確保している状態

* 内側のシリンダーは座席をつけると沈下する。

* 場合によっては内側のシリンダーの自重で座席穴からはずれてしまう。

Ebayなどで売られている New OEM Herman miller Aeron chair Pneumatic Cylinder New Part #1B08VM SHSというもの(メーカーはMingyifurniture Office)。 送料を含めると1.3万程度かかる。US AMAZONで$64、送料は$18なので1.2万程度(2022/09年)、すなわちUS AMAZONから購入可能らしいのだが

US用の会員登録が必要なのと出荷まで数週間かかるみたいでさらに到着まではどのくらいかかるのか?(なんで日本のAMAZONでは扱っていないのか?)

* 旧シリンダー(下)と新シリンダー(上)

* どちらもとても重い。

* 下の黒い皮状のものは上記高さ保持用のガムテープ

|

交換前のものはシリンダーが二重になっていて外側のそれが内側をガードするように上昇する機構になっていたがガスが抜け始めると外側は上昇しなくなっていく。細い内側のそれのみが直立している状態になるためかがたついていたが交換後のそれは構造がちがうせいかがたつきは少ない。 購入当時このがたつきが気になりしばらくしてシリンダーを交換したのを思い出した。座面裏に修理記録が貼られていた。2001/07とあった。

車輪の付いた側の台座はアルミダイキャストであると今回気づいた。また肘掛部分のロック機構が前から壊れていたので分解すると樹脂性の部品が割れていた。この部分は購入できるのかは分からないのでとりあえず、左右の調整機構は犠牲にしてがたつかないようにビニールテープをはさんでおいた。 あとは座席全部のバナナシートが弱っているので交換した方がいいかも知れない。 さらに背中のパットもかたくなっているので交換したいものだと一つが改善すると欲が出てくるが....。 さらに言うと肘掛の上下調整の際の固定機構があまりよろしくなく手で回転レバーを固定してもすぐ沈下して動いてしまう。作業用の手袋等を使ってかなり強くしめる必要があるがこれは経年劣化が原因ではないように思う。

|

とにかく普段毎日使っているものが壊れてしまうと緊急事態になってしまう。イスはやはり必需品なのでないと本当にこまる。 部品交換でひさしぶりに安定したイスにすわる感触を味わえた。かなりがたつきが減ったのも事実。この部分は購入時より優秀かも。アーロンチェアになれてしまうとこれ以下のイスはすわりたくない。 思いかえせば80年代はバーテブラ チェアを使っていて90年代に入ってからハーマンのアーロンよりは安いイス、その後それが壊れたので一時的にコクヨの安いイスを買ったら長時間すわっていられず、21世紀になってアーロンチェアを買う。

* メンテ完了、通常復帰。

PC9821LS150S1C2(Aile)(1997)

9821のNOTE PC、1997年発売で57万だそうです。2010年ごろ中古を\5000-で購入。いわゆる時計とかのCMOS用電池が切れてしまいました(*0)。 確か中古購入時にも交換したはずですがすでに10数年経過で再度電池切れ。普通のNOTE PCだとCR2320相当の電池(コネクタ版)を交換すればすむので容易ですがPC98の場合は2次のリチウム電池(充電)で対応コネクターケーブル付きのVL2320は売っていません。 2次電池ということをうっかり忘れ手持ちのコネクタ付きの一般的な電池(aitendoで\100-で買った)があったのでそれを取り付けて一段落と思っていたら(*1)たまたまnetを見たら2次電池だったことを思いだしこれはまずいと思いVL2320/VL2220をnetで探すはめに。

*0: 電池切れというか充電タイプなので充電ができなくなったということ。

*1:

直前にHPのnoteの電池を昔に買ってあったaitendoのケーブル付き電池がそのまま使えたので同様に何も考えず使ってしまった。

前回交換した時は秋葉のラジオデパートの5FのFANとか電池を売っている店(名前は失念)で\200-程度で買った記憶があり、その店がまだ存在するのであればそこで買うのがベストですが秋葉に行く暇もないのでnetで検索。鈴商のnet店で\550-というのがあったのでそれにしようとしたら送料\700-円で代引き代\300-とのことなのでなにか他のICを買うついでならともかく、あきらめてAmazonで購入(送料を含めて\980-)。CR2320なら\50-か\100-で買えるのに高い(適正価格がよくわからない....)。

電池交換は裏側のビスと表側のビス、キーボードとそれについているフィルムコネクタを外さねばならないので慣れていないと面倒で億劫になる。上側のカバーを完全に外すにはさらにフィルムコネクタを2個はずさねばならないのでそれはさけ、上と下のケースを少しだけ外して電池のコネクタを外して電池を取る。

VL2220は端子が縦方向に付いているものを買ってコネクタの線材をハンダ付け後。絶縁用にビニールテープを貼って再構築。

KBDを外して、ビスを取ってこのすきまを手で上下に広げ電池をはめ込む。

それにしても1997年時点で\57万とはかなりの高級機です。 実売価格はいくらだったのか。 思い出してみれば90年代前半くらいの時期のPCは中級機?でも40万くらいしていました。 現在98版MSDOSをたまにいじる時に使用。時計をそのつど設定するのはめんどうなのでやっと電池交換できた。WIN98も乗せていますがこのPCはぎりぎりUSBが付く前の時代の機種。CF(PCMCIAカード)はつけられるがCARD SLOTはCardBUS対応でないPC Cardのみ対応のようなのでCardBUSのUSB Cardが付けられないのはいたい。MSDOSを使うには問題ないが。

1993年に買ったDISKTOPのEPSONPC486もまだ持っていますがこれの電池も充電状態が悪いので交換したいものですが基板に直接ハンダ付けされているので交換が面倒、電池は端子が横型のVL2320が2個。netでは高いので秋葉に行った時買えるといいですね。たまにこの古いPCをいじると当時のFANの音はかなり大きく耳障り。静音なものが欲しいが汎用品でないのでむりそうである。IDEのHDDをCFにかえようかとも思うがこのNOTE PCはHDDを取り外すのが面倒だしHDDの音は不快なほどうるさくないのでしていない。(2023/11/19)

|

上の方のsynth類は古いものでは1970年代から2000年前半のもので古いものは50年前で

すがまだ使えるものも多いと思います。それに較べてこのPC9821は1997年ですが25年ですが現在では通常使用にはもちろん使えず、ごく限られた用途で使えるといったもので楽器というものは使える年月が長いとあらためて感じるしだい。

結局、70年代から80年代のanalog synthであればservice manualさえあればなんとか直すことも可能ではあるがその他の物はなかなか直せはしないという現実。直せる機材だということで愛着が発生するのでしょうか。 |

SONY SL-HF3000(1986)

VIDEO関係の機器はanalog時代とは較べようもないほどDIGITAL化により便利、高性能化したと実感します。今やかつてのAnalog機器はごみとなってしまいました。AUDIOの方はanalogレコードが復活しているようですがVIDEOではTAPEが復活することはありえないでしょう。Analog時代にはBETA、VHS、LASERDISK、VHDそれぞれの機材をけっこうな数買っていました。当然Soft(VIDEO TAPE)もたくさん所有していたわけですが市販されている映画とか音楽のVIDEOは別のメディアで見れるものはいいのですが自前の録画の物とかは機材がこわれてしまうと見れません。壊れる前にDigital機器にダビングすればいいのですが。VHS、LASERDISKはまだ所有の機器が動いています。BETA、VHDはありません。VHS、LDはMedia変換を結構していましたがBETAは機材が壊れたのでできず。

*: SL-HF3000の勇姿

問題はBETAです。現在唯一所有している大昔のSL-HF3000、20年くらい前?にメカが異常になりテープをローディングできなくなり使えないのでほうっておいて5年ほど前に電源を入れたら電源が入らず。 どちらもHF3000ではよくある現象のようで電源についてはSANYOの電源ICを交換すれば復活するようですが、テープがローディングできないメカの修復は構造もわからないですし、交換部品がないとどうにもならず電源ICを買おうかとも一時思いましたが実現せず、廃棄を待つだけの存在でした。

定期的に所有のベータのテープを見てみたいという衝動にかられまたダビングできればテープを処分できるのにと思います。 中古でベータデッキを買えばいいことなのですが今さら間もありまたちゃんと動くのか、ダビングしたら不必要になると思い実現していない。BETAの中古は時々探していますが中々適当なものがない。たまたま動作は不安定で保証できないが電源、メカOKのHF3000が安価で出ていたのでだめもとで購入。 最悪所有の3000とにこいちでなんとかならないかと考えました。 購入したものはなんとか問題なく動いていますが、40年近く前の物なのでいつこわれてもおかしくない状況。 安心後、フタをあけ中身を見るとへんなとことにビスがささっています。取ろう思ったらすべって内部におちてしまい取り出せません。

しかたがないので裏ブタを開けて基板を外すも取れず、次に電源Assyを取り外してもどこにかくれているかわからず2時間ほど格闘してやっとビスが出てきました。現在所有している2001年に購入したVHSビデオ(A-SB99)と較べると基板、メカ、電源等部品の点数が数倍ありなにより基板類をつなぐ配線も複雑でService manualがあってもいじりたくない機材です。重量も14Kgありまるで戦車のようなデザインですが同時期のTVのprofeel PROとは合うデザインでした。EDV-9000のようなごつさもなく、とてもバランスのよい外観デザインです。分解したら戻せなくなりそうですしローディングメカも大変複雑。現行のBlu-Lay Recoderなどと較べると別次元感があります。

といいつつ、せめてService Manualは入手したいものです。SL-HF3000は重量14Kg。A-SB99はせいぜい4Kg程度ですがVHS末期の製品のため安価でよくできています。過去に購入したVHSデッキの中ではベストかも。ちなみに定価は43450円だそうで当時2万以下で買いました。2001年ごろカノープスのMTV1000を導入するまでは録画はTAPE VIDEOのみだったことを思いだしました。MTV1000はまだ捨てないで保管しています。調べてみたらWindows XPで動くようですし確かに2006年までは使っていましたのでそのころはXPを使用していたのでしょう。

当時MTV1000は録画の他に単なるVIDEOキャプチャーとしてPC上で外部VIDEO映像を見るのに使っていて古くは1995年ごろ買ったVIDEO BLASTERというのが始めでした。MTV100を使うことはもうないですが中々捨てられず。現状ではaitendoでかなり前に買った\1000-のUSBキャプチャーが便利に使えています。

手持ちのBETA Tape、 テープが切れてしまっているのがいくつもあり、ローディングがおかしくなってから切れたことを思いだしました。こわれている方の3000、ICを交換して電源が直ってもメカは直せなかったと思うと今回のHF3000はラッキーでした。 ことによると上記のビスが悪さをしていた??。すでに38年前のメカな機材が動作しているという点でも感動ものかと。電子部品onlyな機材ならなきにしもあらんですが。synthの場合は38年ぐらいは普通なのですが。 ENSONIQ ESQ-1が同い年、ちなみに他機種ですがSL-HF2000のService ManualはNetにありましたが200Page over、メカ部分は参考になるかも。

HF3000が2台あってもこまりますが動かない方は残すべきか廃棄すべきか。 VIDEO DECKの他にもメカが動かなくなって廃棄をまっているAudioのTape Deck、SONY WalkMan PROとかが何点かありますこれらもなんとか復活させTapeを再生させたいものだと思うようになりました。NETでこれらの修理記事を見るとたいへんそうだとは思いますがゴムベルトを取り替えるだけですむ程度の状態であればやってみたいです。

上の方で書いたESQ-1の場合もそうですが気にいっていた機種はなんとか再生させたいという気持ちが働き気づいたら2台になってしまって1台は動かないのだけれども捨てるに捨てられずリペア部品として場所を食うが取っておくというパターンになってしまいます。

<2024/11/23>

|