上記MS20に使われているPUT VCO以前のKORGのPUT VCOは700/700SのTS200011、800DVのTS201041というHybrid ICと770の個別部品によるものと3種類のパターンがあることがKEIO ICの回路図と770の回路図を改めて見たら発見できました。

TS-200011:単純なPNP/NPNのPUT

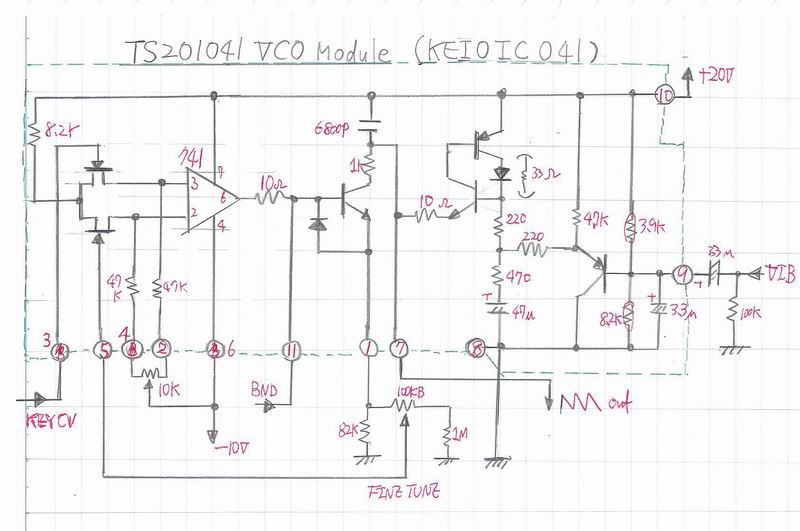

TS201041: NPN/PNP間にDiode(Tr.のDiode接続)(*1)

770のVCO:NPN/PNP間に33Ωの抵抗

*1: Diodeの代わりに33Ωの抵抗の場合もあるようです。

MS以前のVCOはMSのようなHz/VとOCT/V両方に対応したVCOになっていないのでVibrateやBendをかけるのに複雑ば回路になってしまっています。vibrateはPUTの閾値をゆらすことで達成させ、BendはKey CVを電圧-定電流変換する回路に重畳する形になっており別々の場所からmodurationをかけています。またこの電圧-定電流変換回路のエミッタにつながるRでFine tuneをおこなっています。 この部分はTridentやPoly6のVCOと同様。

vibrate INはエミフォロで受けた後、閾値を決定する電圧部にエミフォロ出力をMIXさせています。 Key CVは電圧-定電流変換した後 capacitorに充電されます。antilog ampを有するOCT/V VCOのようにCVの単純加算ができないのでこのような方法をとっているようです。国産初のanalog synthとされる700や800DVの時代MOOG/ARP/ROLANDを始めとするOct/V勢のanalog synthのスタンダードな回路とはだいぶ違う強引な部分も見て取れこれは逆に言うとオリジナル度が強いということでしょう。回路図上ではVibrate/Bend入力に対してEXPO変換は特にされていないのでLinear入力のようですが不自然さは特になかったような。

700/800DV/770にはいわゆるAUTO BENDは搭載していますがManualのBenderはありません。当時ManualのBenderをつける改造がKORGで行われていたそうですが付加回路が必要だったようです。有名なところでは難波氏の700S、向谷氏の800DVの改造が知られています。

第一世代のhybrid ICというかmodule(回路の秘密的な?)一覧を以下に示します。

TS200011: MINI KORG 700/700S用 PUT VCO

TS201041: 800DV/SB!00/900PS用 PUT VCO

TS201012: 800DV/SB100/900PS用diode ring VCF

TS200042: 800DV用 diode ring VCA

TS200080:SB100/900PS用 diide ring VCA

ちなみにMINI KORGのVCAはmodule化されていません。

MSは基本的にはHz/VのVCOですがHz/VとOct/Vの共用を可能とするAntilogAMPの使用アイデアにより第一世代のKORO Synthに較べて回路がシンプルになっておりスマートですここらへんが第二世代のSynthであることを実感します。基本Hz/V VCOなので既存の標準的antilog回路を使ってもoct Spanの温度補償にに関しては厳密でなくとも支障ないというMS10/20の発想はありでしょう。

(2023/08/24)