KORG Polyphonic Ensembleの系譜

KORGのpoly KBDは1960年代末期から1970年代初頭にかけ 試作一号機、デカオルガンといった機種を開発していますがどちらもトラベラーといわれる filterを装備していたのがユニークでした。 その後国産初のmono synth 700を1973年に発売しますがこれにも当然VCFが搭載されているのですがこの名称もトラベラー。

その後1976年に量産機としてのpolyphonic KBD PE1000を発売、この機種にもsynth機能が搭載されておりトラベラーも健在、この種の機能を取り入れたpolyphonic KBDはこの時代ではYAMAHAの純然たるpoly synth GX-1を除くと国内機としては珍しい存在でした。 以後特徴あるPolyphonic KBDが開発されていきました。

PE1000 (1976) 25.6万

PE2000 (1976) 27万

PS3100/3300(1977) 49万/120万

VC10 vocoder KBD(1978)

LAMBDA strings/percussive(1979) 25万

PS3200(1979) 75万

CX-3 ORGAN(1980) 19.6万

DELTA sem poly /strings(1980) 16.8万

MONO/POLY semipoly/mono (1981) 14.98万

LP10 analog Pf(1981) 11万

SAS20(1982) 15.8万

SP80(S) analog PF(1982) 15.8万(18.5万)

EPS1 analog Combo Pf (1982) 22.8万

POLY800 semi poly(1983) 9.98万

PSS50(1983) 7.95万

PS3100/3300/3200が完全なpoly synthです、 それ以外がPoly synthではないPoly KBD群ですがこれらはPE1000/2000がベースになって発展した形といえそうです。 Vocoder KBDのVC10ですらPEの影響を受けています。

LP10はKORG初のanalog PF(全鍵発振)、SP80(S)は Key assigner方式の8音analog PFですがよく見てみるとと80SはPFに加えてBBD Ensemble によるstrings section、Touch senseも備えていてpolyphonic Ensemble KBDの最終形とも言えるもので実用的な完成度としても一番高いものなのかも知れません。

EPS1はそれのLM KBD versionですが専用HardケースをつけるとなぜかPE1000のたたずまいによくにているというおちまで付いているというpolyphonic Ensembleの最終形

上の表を見てもKORGのPoly KBDはROLANDの09シリーズのような安価な機種が無いので当時は所有対象にはならなかったことを実感します。

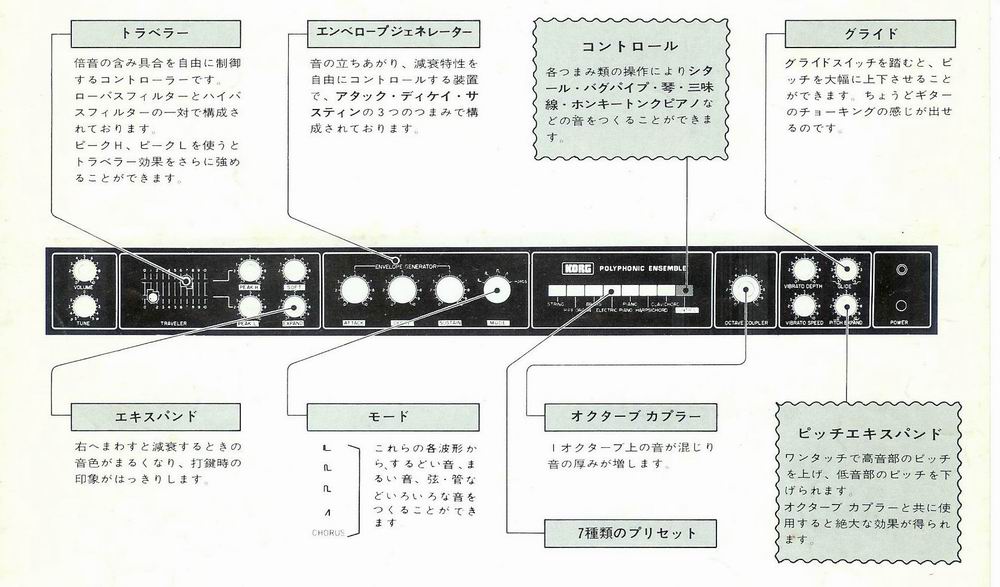

PE1000

1976年ロッキンfの8月号や1977年の6月号でこのPE1000が synthesizer技術を利用したpolyphonic keyboardとして特集されていました。 この時代のpolyphonic keyboardらしく独自の工夫が施されています。 後にこのPE1000を完全polyphonic化した PSシリーズをKORGは1年後に発表します。

VCFこそ1系統ですが VCO/VCA/簡易(VC)EG、簡易Vcfilter(expand + tone)は鍵盤の数分60個搭載されており擬似poly synthとして1組のVCF UNITと固定の Tone Filterを搭載、当時のPOLY MOOGと共通する点があるのは偶然でしょうか。

60個の個々のparameterをcontrollする必然から制約のある中でそれらのparameterは基本電圧制御になる必要があります。 この部分がPE1000が準Synrthesizerといわれる理由です。

このPE1000、ケース一体化の構造でとにかく重い(18.5K)という印象がありました。 その割には音は軽めです。 発売年から10年以上たった時、ENSONIQ ESQ-1を楽器屋に買いにいった際に偶然楽器店で見つけ発売当時の価格の1/10で売っていたので全鍵独立音源に興味があったので購入しました。

期待のトラベラーVCF部分は700などと異なりPhoto couplerによるものこれはおそらくVCFにpoly音源をつないでもあまり歪まないようにするためでしょう。 KORGの単体トラベラー,KORG VCFと似たようなUNITでEGによるVCF MOD.はできない仕様になっています。 これはVCF専用のEGがない為だと思われます。 VCFを動的に動かすにはPEDALを使用を前提としいます。 またPEAK(resonance)が可変できるのですが効きは弱めだったと思います。

そんなこともあってpoly synth 的なSOUNDは苦手でどちらかといえば減衰系の音は好印象でしたがそうなるとTOUCH対応でないのが残念。 PWM波形はpresetではPIPEORGANに使用、Control ONにすれば自由に使用できます。 STRINGS系は複数音源があるわけではなく FREEMAN方式的に複数のLFOを各Keyのばらばらにかけることでで対処しているのでPE1000単体ではあまり好印象ではありません。 BBD chrous UNITが別途必要。

とは言え当時のPoly KBDとしては全体を通してユニークで特に回路的な工夫は秀逸。 ロッキンf誌が注目していたのもわかります。 個人的にも再度注目してみようと思います。

* VCO *

発振器部分はPUTによる SAW波発振で、簡易VCOとなっており、各keyに対して一つ、 計 60VCOを内包しています。 フロントのめくら板をはずすと60個の半固定VRが現れます。 VCOに対する CVは、

・Key CV

・VIBRATO入力(3系列)

・pitch expand

・tunnnig

・Glide

となっています。

SAW波は comparator(bufferからcomparatorまで連続可変する回路) によりpulse長の異なる3っの pulse波を出力し、LFOによる PWMが可能です。 pitch expandは 各keyに与える電圧(つまりVCOに与える電圧)をcontrollすること でストレッチチューニングを可能にしています。 Glide 、 Pitch Expand 回路もmono synthのKEY CV回路にヒントを得たようなこの機種独特のユニークなものです。

VIBRATOは、VCOをグループ分けし3個のLFOで Vibratoをかけることにより FREEMAN方式の strings的な効果が得られます。(Delay対応)

Glideは各VCOに与える電圧を、全体にcontrollすることで全体のpitchを時定数付きで上下 させます。 PEDALによりBENDさせる仕様です。

* Wave Form Shaper *

SAW波のbufferと(非反転 AMP)とcomparatorをOP AMP 1つで共用する回路となっていて回路的な制約からPW波はきれいな矩形波になっていなのいも特徴ですがこの回路により部品点数が減ることとwaveforme selector PWとも電圧制御になっています。

* Octave Coupler *

VCOを分周したりするのではなく、単にoctave上のVCOの出力をoctave下の VCAの前段にmixすること で実現しているようです。 全鍵に対するMIX Levelは各鍵に付けられたdiodeの微分抵抗を利用。 基本ストレッチチューニングされているのでカプラーの効果は絶大です。

* Gate & Envelope *

VCO 1っに対して Gate回路(簡易VCA)が1っ組になっています。 対応するKeyのON/OFFで 各keyに対応した envelope回路が起動します。

decay/sustain(release) 回路は通常の organ/電子 pianoのように 各Keyごとに独立し ていますが、attackは key ON時の各鍵盤に電圧を供給するlineの電圧供給を遅らせること で実現する方式でそれを controllする回路は低音部、高音部に各1系統づつしかありません。

Envelopeの controllerは パネル上は Atack,Decay,Sustainとなっており、decayは 通常のように sustainlevelがないので減衰しっぱなしとなります、また sustainはいわゆるオルガン用語の sustainで通常のsynthでいうところの releaseという形態となっています。 MINI KORGの AD EGの拡張版的なもので基本PIANO等の減衰系を想定したEGなのでDecay が SynthのEGでのsustainを兼ねているような仕様。

EGは基本的には ORGAN or PIANOタイプのエンベロープが全鍵についている形で、パネル上は A,D,Sですが attack回路は低音部、高音部でそれぞれ1系統しかなく、decayは 通常のsustain levelがないので減衰しっぱなしとなります、sustainは通常の releaseという形態となって います。

60個のEGのparameterの管理をpanelについている1組の3個つまみでコントロールするため各EGは電圧制御になっているということです。 電圧制御はdiodeによる微分抵抗の変化を利用。 ここらへんの発想がsynthメーカならでDIY製作記事や KITでは中々考えられないところでしょう。

*: 電圧制御はとてもトリッキーな方法。(下記のLambda VCEGのDecay typeはそれをなぞる形)

* Expand *

Gate回路に簡易型のfilter(VCF?)があり、expand volumeの指定により、 減衰時に音がまるくなるようになっています。 この部分は POLY MOOGの各Keyに付いているPolycom IC内の簡易VCFと同様の機能です。 ADR EGを実現するためのトランジスタVCAも2段構成になってて1段目はこのExpandを実現する為にも機能しています。

* Signal Path & Preset Filter*

VCO出力は各 Keyごとに HP/LPという経路があり、HPの経路に対しては Cが付いており、 この Cは各Key毎に別々の値になっておりKeyに対して scalingされています。

これらの各Keyの出力は最後にHP/LP Mixerでまとめられ、preset音色用のTone Filterを 通り、(各presetに対して LP/HP出力に対して BPF/LPF/HPF等の tone filterが付く) Travelerを経て audio outされます。

この固定 filter群は L/C/Rによるpassive filterなのですがこの部分のfilterがあまり強力ではない点がPE1000の弱点のように思えます。

presetの SWを controllにすると、preset filterを通らずVCO波形は直接 Travelerに 接続されます。 この時上述のHP/LP mixerは通り、Travelerへの信号はこの HP/LP 出力を SOFTというvolumeで balance mixしたものとなります。

* VCF (Traveler)*

KORG独特の LPとHPを組み合わせた VCFです。 構成はphoto couplerによる 2pole正帰還 filterで、resonance(peak)と cutoffが 可変できますが、 EGによる VCF modulationはできません。 KORGで言うところの Traveler Expandは、 VCOのGateについている簡易filterが 作用するようです。 この Travelerは Foot Pedalにより cutoffを controllできます。

上記のようにこのKBDはPolyMOOGとの共通点も多く回路的にはおもしろい機種です。 このような構造からこれの発展系としての全鍵独立 synth VoiceのPS3000シリーズが登場するのは自然な流れなのでしょう。

PE1000をpoly MOOG化するとしたらもう1系統のVCOとresonatorがいるということでそれらを考慮したのが全鍵盤VCF付きのPS3000シリーズなのでしょう。

PE2000

BBDを使わない3系列独立音源(分周)、48個の独立したATACK、Relese回路、Phaser。 Attack回路が全鍵盤独立しているのはこれとLAMBDA以外にはまずないでしょう。 その他の特徴としては photo couplerによる Phaser搭載。

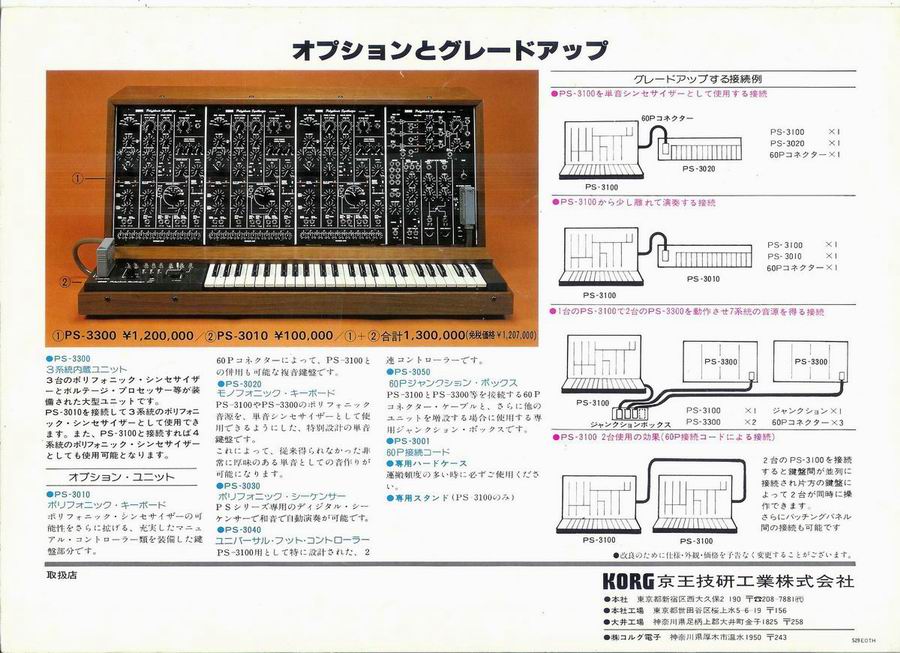

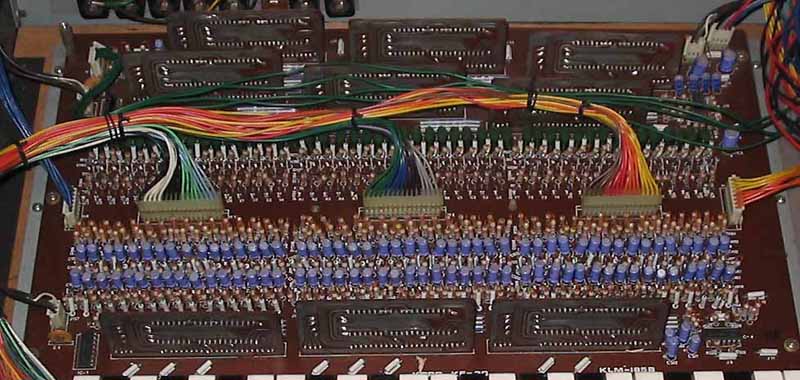

PS3000シリーズ

PE1000を完全全鍵POLY synthにしたてあげた世界でも類を見ない物量作戦のPoly synth、さらにPS3300はPE2000よろしく独立3系列音源。

回路上のポイントはなんと言っても必要最小限のパーツで全鍵盤独立完全synth Voice(VCO/VCF/VCA/EG)を実現していることでさらに複数音源を同時にコントロールするための簡略化した voltage controll技術、

PS3100/3300では POLY MOOGと同様の名前の VC Resonatorを搭載してPhaserとしても使用が可能。 PS3200は初めてprogram 機能を搭載して音色の記憶が可能に(CPU未使用)。 OPTION予定だった Poly phonic Sequencerが発売されなかったのが残念です。

これはROLANDに比べて CPU使用機種の開発等が遅かったことも原因か?。 この当時はYAMAHAなどでもCPUを使った機材は発表していず、国内ではROLANDが CPU使用では他社をリードしていました。 ROLANDは1976年に初CPU使用製品としてMC-8を発売しています。

LAMBDA

PE1000、PE2000の原点に帰ってPE1000+ PE2000を1っのパッケージにしたような音源。ただし音源はVCOでなく分周。 VCF + Phaser、 全鍵盤独立ATTACK/Release/回路。 OSC BEND対応。 LAMBDAと言えば難波氏の使用で有名かと。 以前自分も中古品を所有していました。 その後2000年ごろに非常に状態のよい中古が9800円で某所に売っていましたがその当時は1台所有していたので買わずじまい、今考えれば買っておけばよかったと思いますが置き場所が.....。

*LAMBDA 音源 + GATE +EG回路

(音源3系列=9個の音源IC chip + GATE+EG=48*2)

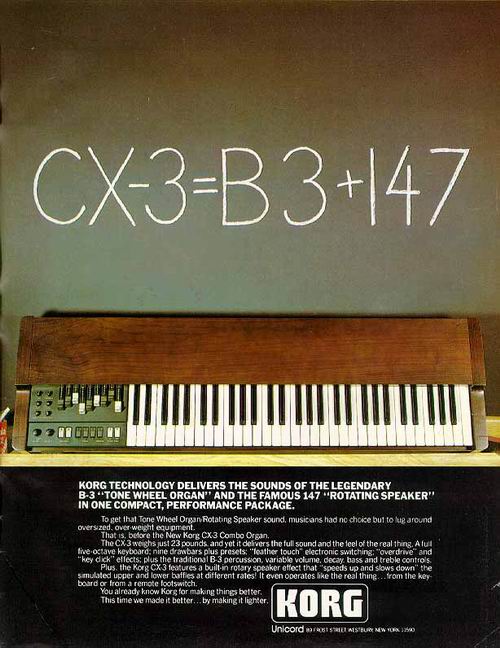

CX-3

Synthesizer技術を使ったhammmond clone。 多機能ではないがORGANの基本機能の充実に徹しHAMMONを買えない層に対して1番の選択肢、救世主的DRAWBAR ORGANになりました。 BBDによるレスリーEffect搭載。

この当時のHammondクローンのORGANとしてはかなり合理的な回路構成で随所に技のある回路という印象を持ちます。TACK SWの Select回路ひとつ取ってもシンプルなanalog回路の技を発見できます。当時のORGANとしてはカッコも良いですし安価です。 これはドローバーORGAN用の専用chipのharping matrix用IC SM304 / 305が使われているからでしょう。

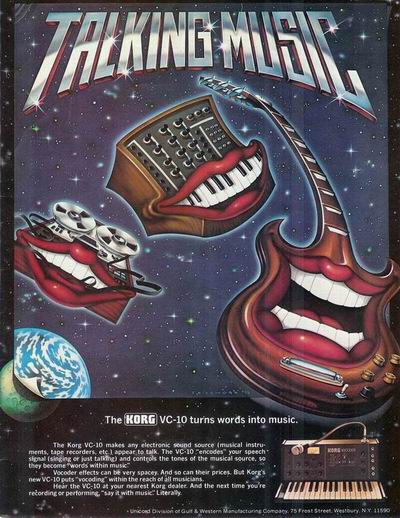

VC10

国内では最も早くに発売されたVocoderで当時のロッキンfでも発表会の様子を紙面で特集していました。 Vocoder KBDですが音源回路はPE1000直系の全鍵盤独立のPUT VCO + VCA、フリーマン方式Vibrato。 VCO BEND対応。 BBD chorusは 2組ですが 3相LFOを使用し原音 + BBDで3相に近い効果を得る。

実の所 PS3000シリーズは別としてPE1000のVCO部分を正統に継承しているのがこのVC10です。 時代的にPE1000/PS3XXXと近いこともあり構成が似ています。(作者が同じ方のようです)。PE1000と同様、全鍵VCO構成ですが外部から oct/V(1/3oct /V)の CVがinputできます。 内部CVとしては oct UpとBend。 これら用にantilog AMPを1機搭載していますがVibrate用のLFO信号は antilog AMPを通らず3系列の信号が各VCOに選択的に3系統のBUSでinpurされます。 また各Key入力は個々のVCOにこれも antilogを通さずinputされます。

とてもPE1000 likeでスチレッチチューニングも施されているようです。 netに出回っているサービスマニュアルは一部VCO関連部分のコピーが歪んでいて回路が読めない部分が存在します。 これは昔、自分がwine countryで購入したmanualと同じ状態なので wine countryで売っていたものが netに流れているのだと思われます。

ここの部分antilogとVCO部分の面白い回路です。 と言うことでVocoder本体の回路よりも音源部分の回路に特徴があるのがVC10の内部回路です。

DELTA

分周音源による擬似Poly Synth(うそPOLY) VCFは1系統。 GATE回路はReleaseのみ全鍵盤独立。 EGはSynth側で1個、 strings側で1個の計2個のみ。 全鍵のGATE回路とVCAEGとの整合性に工夫がありまたMulti/Single Triggerが可能 1VCF synthながら KBD followが付いているのが特徴。 OSC BEND/Vibarate可能。 BBD chorusはVC10と同様の方式。

OTA 4個による 4pole 正帰還多重FB VCF(LP/BP)を搭載しているのも特徴です。 ちなみに普通の4pole VCFはFBが負帰還タイプですが4poleでFBが正帰還タイプなのはこのDElta VCFのみだと思います。 KORGならではの正帰還にこだわったVCFです。FBループ側にInput信号を入力することでBPFを得ます。 CX3と同時デビュー。

MONO/POLY(MP4)

伝統的な擬似poly(うそPOLY)可能な4VCO + 4gate +1VCF + 1VCA semi POLY音源。 VCOの後に4個のGATE回路がついている。 KORG唯一の他社製VCO(SSM2033)を使用していますがこれは KORGのVCOが苦手とする Sync / Cross Modulation等の機能を実現するための手段なのでしょう。 VCFはSSM2044で VCAはKORGお得意のtransistor VCAですがこの機種だけ他機種で使用していないタイプのVCAを使っています。 portament回路のVRは4連VRいう力技。

余談:

1981年の楽器フェアでデビューします。 POlY6と同時発表。 フェアー会場でPoly6とMono/Polyの発売価格を当てるアンケートというのがありました。 私は当時Mono/Polyが完全な4音Poly Synthだと誤解していたのでMOdulation系が充実しているMP4の方がPoly6よりMonoPolyの方が高いと思っていましたが実はMonpolyはVCF/VCAが1個のうそPolyphonic Synthでありました。全鍵Poly synthにおいては各社VCFが1個の擬似Poly Synthはけっこうありました。PE1000、Deltaもそうです。 KeyAssigner方式ではこのMP$がおそらく世界初。 とは言えどGATE 回路が4Voice分あるので単純なVCAが1個のうそPoly Synthとは違いこの部分では全鍵Polyの擬似Polysynthに近いです。(とはいえVCA EGは1個)

LP10

分周による全鍵Poly。 KORGとしては初のanalog PF専用機。 Envelop回路に特徴がありそうです。 KORGが満を持して発表した分周方式 analog PFのある種の完成形なのかも知れません。 service manualを入手したい機種です。KORGが始めてHome Useをねらった鍵盤楽器でありました。CASIO TONE / YAMAHA ポータトーンやVICTOR / SEIKOの電子KBDが登場してくる時期の製品。

SP80(S)/EPS1

Trident、Poly6の次に出たkey assigner方式による Timer IC 8253使用の8Voice Velocity Touch対応 analog PF。 (s)とEPS1は BBD 2相ChorusのStrings synthesizer付き。 音源部の8253は共通。

* PE1000 似のEPS1

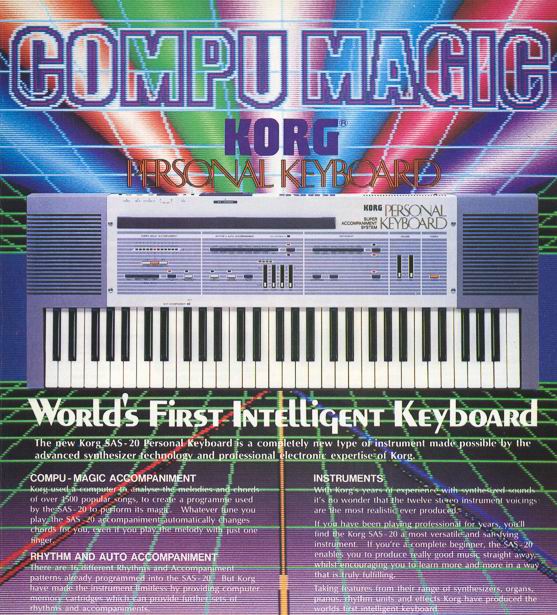

SAS20

1980年代初頭、CASIO、YAMAHAからそれ以前のPolyphonic KBDから較べると安価なKBDが次々に発売されこれらはPOP KBDなどとよばれこれらの登場はかなり衝撃的なできごとでした。 KORG版のPOP KBDを目指して作られたのがこのSAS20というわけです。

製品の売りとしては世界初の自動伴奏機能なのですが、中身の回路を見るとLowcost KBD用に開発された実質KORG初のCUSTOM IC MSM5232を採用した初のKBDであることが特徴かと思います。

MSM5232はLOW COST ENSEMBLE ICとも呼ばれ別の項でも書きましたが8Voiceの矩形波ベースの音源 chipで内部に音量をコントロールできるDCA回路と簡易EGも内蔵しており外付けのEGも取り付けることが可能です。

8voiceの音源は2グループに分割できるので2系統のMultitimbre音源としても使えまた Solo Viceも1っ備わっているので最大3系列の multi timbreが可能 SAS20ではMSM5232を2っ積んでいるのでさらに多くのmulti timbre音源としてSAS20は機能します。 いわばStatic alocationのpart内Vioce数固定のmulti timbre音源です。

この時代複数の別音色の音源を別パートで鳴らせるensemble KBDはほぼない状態でしたのでprest型ではありますがこのような multi timbreの音源は希少なものでした。 Rhythmパートは KR55等のanalog Drum回路の簡易版が内蔵されています。 有音程音源部分の回路も大変ユニークな回路がたくさんでsynth音源以上に楽しめる回路ではないかと思います。 これも回路図がNETに存在するおかげです。

その後 SASの別展開としてPSS50(1983)というバッキングシステムが作られますがこれも有音程音源にはMSM5232が使われ DRUMパートは KORGの2番目の CUSTUM IC MSM6235が使われています。

初期の複数パートを別音色で鳴らせる機器としてSAS20----PSS50。 さらに完全なMulti timbreの音源としては未発売のMU5000(1985: 16Voice NLS+PCM rhythm /16part?)ときてDS8(1987: 8voice(4OP FM)/8part)となります。 確かEX8000は2パートのMultitimbre。 DSM-1が4partのMultitimbre。

*: 1985年時点で8cH以上のmultitimbre音源はYAMAHAのMSX用音源SFG01/05のみで楽器サイドからは皆無の状態。

この時代、新世代のHomeKBDとしてYAMAHAポータサウンドとCASIOのCASIOTONEが登場しています。 特にYAMAHAのポーターは小型軽量でリズム音源とACC音源部とKBD音源を備えており安価でかつシンプルなmultitimber音源といったもでした。CASIOのCT201は標準鍵盤のKBD音源だけだったと思います。その次のCT401は自動伴奏機能付きのmultitimbre、 SAA20は機能的にはYAMAHAをねらった形ですが標準鍵盤で音色のイメージはCASIOをならったというか両者のいいとこどりをねらったコンセプトのようにも思えますがHomey用 KBDとしてはかなりの重量級で作りとしてはLM KBDのそれに近い形に思えますし価格も16万近いのでYAMAHA/CASIOほど手軽に買えるものではなかったのでしょう。

POLY800/II

MSM5232使用の第2弾の音源。 8voice + 1VCF。 MSM5232+ NJM2069使用のKORG最後のうそPOLY音源(別名USO800)。 音源部は2系列可能。 KORG初のMIDI対応synth。 EX800を以前所有していました。その後専用Digtal Delay Chipの開発を経てDDL内蔵のPOLY800IIとなる。

MSM5232とVCF NJM2069を1個使用でKORGの伝統的なうそPOLY Synthとしたことで当時10万円をしたまわるMIDI対応音源となりました。

全鍵発振のpoly音源に1VCFという機種は内外とわずあるのですが8voice Key assign音源に対し1VCF/VCAという機種はPOly800ぐらいなものでやはりPoly800はpolysynthとPolyphonicENS.の中間にあるような機種。 MUltitimbreが実用的になるのはMIDI登場ということになるでしょう。

<2021/08/09 rev1.3>

<2019/11/09 rev1.2>

<2018/11/16 rev1.1>

<2018/11/13 rev1>