* Chroma VCO block構成図

ARP Chromaの VCOは従来の ARP VCOと異なり、4151 VFC(汎用 voltage to frequency converter)を VCOの Main chipとして使用しています。また antilog ampも従来のARP synthでよくあるNPN-PNP matched TRを用いる方法でなく一般的な Dual TR+OPAMP+tempco 抵抗による 常温の温度補償 antilog ampとなっています。

Chromaの Voice構成は 1っの Voice Cardに 2VCO/2VCF/2VCAで構成されている為 VCOもDual VCO構成となっており、VCO 1/2のpulse波を sourceとする CMOS GateによるARP定番の Digital RingModulatorを装備しています。

また VCO1を master、VCO2をslaveとする syncを備えています。Chroma VCOの他の synthにない特徴としては SAW波の波形は VCOの SAW波と1/2 levelのPulse波が MIXされて出力される点で Pulse Widthの変化によってnormal SAW波から 周波数が2倍の SAW波、Syncがかかったような SAW波まで変化します。

Chromaの VCOは基本的に Computer controlledを前提に設計されており、CV電圧、PWM電圧共に 0から5Vで動作します。また波形の select等は analog multiplexerによって selectされます。

*4151の構成

4151は comparater、one-shot multi、定電流源+SWで構成されています。通常の V-F converterの使用法では出力(3pin)の Pulse出力を利用しますが、ここではVCOとして使用するため下図のように、充放電capacitorの片方の端子を出力に用います。

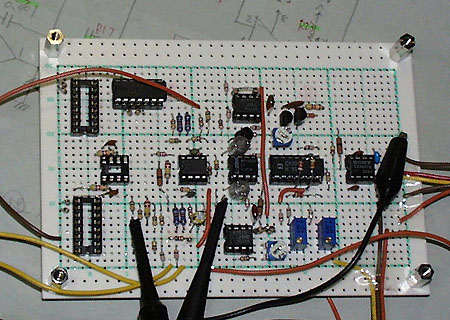

* Chroma VCO構成図

* 動作 *

外部定電流源(antilog)からの電流は 積分器により積分され、コンデンサの両端子間電圧が上昇します。これが 4151の Vin端子につながっているので、このVinが VTHより高くなるとcompareterが ONし、one-shotを起動します。 one-shotは、4151の内部定電流源とIout間の SWを ONし、コンデンサを 逆方向に充電します。

one-shot ON期間中も 積分動作は内部定電流源と外部定電流源の両方で行われていますので reset型のようなデッドタイムはありません。この為 積分器の出力は完全な SAW波でなくRAMP波ですが、4151の Out(3番PIN open collectorと抵抗を介して接続することで one-shot ON時は出力電圧0となり SAW波に近づかせます。