|

| 古新田方面 |

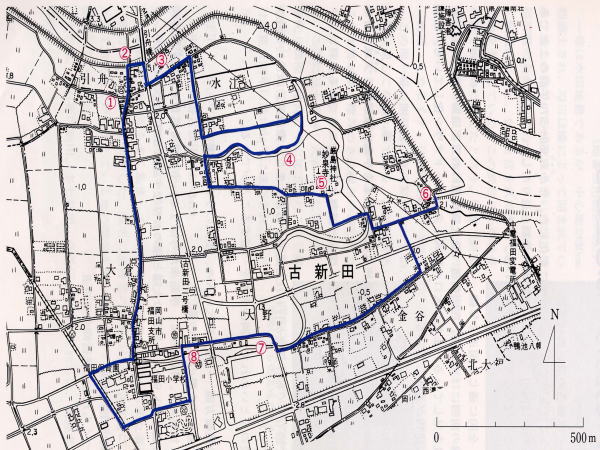

歩いてみよう ふる里の地(古新田方面)

古新田方面 → 水郷色の濃い農村風景

この地はかつては海原であったが耕地に変化した。今から360~370年前のことである。ことに古新田は河川の乱流により水郷的景観を造りだした。

河畔には、かきつばたなどが咲き競っている。

|

| 古新田方面 |

福田公民館 → ①木屋の屋敷跡 → ②引船橋 → ③洗い場 → ④大川の噴水 → ⑤妙泉寺、厳島神社 → ⑥金谷樋門 → ⑦なかよし広場 → ⑧にこにこ広場 → 福田公民館

|

改良区によって整備された用水路沿いの通学路、秋にはコスモスの花が美しい。

|

①木屋の屋敷趾

庭瀬藩に協力して古新田を開発した吉田氏は屋号を木屋といった。

初代吉田氏は妹尾から移り住んだが、屋敷は面積5反歩(約5,000平方メートル)で、周囲に掘りを巡らせていたらしい。

その屋敷趾は現在も昔のおもかげを一部とどめている。

|

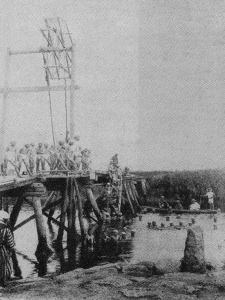

②引舟橋

明治24年米倉橋が架かるまでは足守川、笹ヶ瀬川には橋が一本もなく、対岸に渡るには渡舟に頼っていた。

|

引舟の辺りは浅瀬であったので、橋が架かってからも蜆(シジミ)の産地であり、子どもたちには良い水泳場でもあった。時には小・中学校の水泳教室で天然のプールとしても利用されていた。

写真は大正時代の福田小学校の児童による水泳練習の風景である。

(山陽新聞社刊:写真集岡山県民の明治大正から転載)

|

|

| 昭和40年代 | 現在 |

③洗い場

昔、古新田や大福の用水路に面した家には前面か背後に洗い場を備えていた。またこの用水を濾過して飲料水として利用していた。

|

④大川の噴水

平成5年から6年春にかけて設置された。

春から秋にかけては噴水が出ている。

用水路上に張り出した四阿(あずまや)や花壇とっともに水辺の景観が楽しめる憩いの場となっている。

|

| 妙泉寺 |

⑤妙泉寺、厳島神社

妙泉寺は、古新田を開墾した吉田四郎右衛門の第2子、本覚院日感が藩主戸川正安の招きによって寛永9年(1632)建立したのを始祖とする。

庫裡客殿は昭和46年に再建、本堂は昭和55年に再々建された。山門の門扉は欅(けやき)の1枚板で寛永の創建当時からの逸品である。

なお、境内には吉田四郎右衛門と吉田甚次郎の墓がある。

|

| 厳島神社 |

厳島神社は貫文10年(1670)に妙泉寺内に建立された。

翌寛文11年古新田村の庄屋である吉田三郎左衛門が、高尾村の氏神とした。

明治元年、神仏分離令により厳島神社として独立した。

拝殿は地区の集会署になっている。

|

⑥金谷(かながい)樋門

古新田の水を笹ヶ瀬川に排水し、古新田地区の水位を調節している樋門。

|

⑦なかよし広場

川田と用水路の一部を埋めたてて整備された広場。

正式な名称は古新田遊園地であるが、「なかよし広場」という愛称が付けられ、子どもからお年寄りまでが利用している。

東の端にはなかよし広場の石碑が立っている。

|

| 広場全景 |

⑧にこにこ広場

福田幼稚園の移転新築に伴う用水路改修によって生み出された広場で、福田小学校の児童により「にこにこ広場」と命名された。広場内には藤棚とベンチ、温室、移設された妹尾郷伏越閘(こう)の銘板がある。

温室では祐氏の人が花の苗を育てており、町内会等に配布している。

|

|

| 温室での作業風景 | 移設された妹尾郷伏越閘の銘板 |

|

| 小学校東側の通学路の柳並木 |

附記 列樹(れつじゅ)の松

街道の並木は、夏は緑陰となり、冬は路上の積雪を防ぎかつ旅情を慰める効用がある。徳川家康は国々の幹線道路に松並木の植栽を督励した。

福田地区にも、外野(そとの)の防潮堤から大福新田、古新田の土手道1,400間(けん)に756本の松並木があって「列樹の松」と称され、その美景は村人や旅人を慰めていたが、哀れなことに第二次世界対戦中に松根油(しょうこんゆ)になって美しい姿を消してしまった。

写真は米倉から古新田方面を写したもので背景に列樹の松が写っている。

|