天龍山石窟の石仏

第1窟 菩薩立像頭部

北斉時代

第10窟 交脚菩薩像頭部

北斉時代

第10窟 菩薩立像頭部

北斉時代

第16窟 如来坐像頭部

北斉時代

第18窟 菩薩立像胸像

唐時代

第18窟 如来坐像頭部

唐時代

第21窟 菩薩坐像頭部

唐時代

(The Tianlongshan Caves Project、the University of Chicago)

天龍山石窟は山西省太原市にあります。東魏(534~550年)に開削がはじまり、北斉、唐、五代(907~960年)ごろまで造営されました。全部で21窟あり、北斉仏教の代表的遺跡です。

1918に日本人学者の関野貞が見つけて日本に紹介すると、多数の人が訪れ豪華な写真集も刊行されました。世に広く知られると1920年代後半に大規模に仏像が切り出されて、世界中に販売されました。販売したのは大阪に拠点のあった山中商会という古美術商で、社長の山中定次郎が石窟を削って持ち出したと考えられています。

1928年に大阪で開催された山中商会主催の展覧会で仏頭、手、足など45点が売りに出され、根津嘉一郎が一括して購入しました。その後根津は1937年に美術親善のため、数個をヨーロッパの5、6ヶ国に寄贈しました。1931年の満州事変、続く1933年の国際連盟脱退、1937年の盧溝橋事件と戦火はさらにひろがり、中国大陸の利権をめぐって日本は国際的孤立を深めていました。

侵略して孤立したうえで、被侵略国である中国の文化遺産から削り盗み取られたものを供与して親善とする発想は、今日の国際常識からすると想像もつきません。たとえていうならば、2022年からロシアがウクライナを侵略していますが、孤立したロシアが親善のためにウクライナから奪った絵画やスキタイ黄金を分け与えているようなものです。

山中定次郎は天龍山石窟の踏査記録を残しています。彼は1924年6月と1926年10月の2回にわたって天龍山石窟を訪れました。2回目に訪れた時、多く仏像の仏頭が切断されているのを見て驚き、さびしい気持ちになった、地元の人たちが仏像を破壊して売ったのだと断定しました。そして四方八方探し求めて買い集めたと主張してます。

「併し看て行く内に第一回の時には慥にあつた筈のある佛が痛ましくも、その麗はしい御首を、何者にか掻き落され見るも気の毒な姿で淋しく並んで居るのを、幾體となく發見した。その刹那、私は友人の一人を思ひがけなく失つたやうな哀愁を覺え其心を暗くしたのである。それと同時に、かゝる名作に對し、不埒にも斯うした惨虐な行爲を敢てした者を憎まずには居られなかつた。私は淋しい氣持ちで、それでも窟院の何處かに、その佛の首が轉がつてでも居はすまいかと注意深くこれを探ね求めた。果ては名殘を惜しみながら、此窟院を辭したのであった。」

「爾来感銘して首を失つた佛達の爲めに、その首を求めて歩ひたのであつたが私の斯うした心が通じたとでもいふのか、ある佛の首を東で求め、ある佛の首を西で發見し、随分かけ離れた土地で、忘れんとして忘れ得ぬ、その胴體染み深い石佛の首を發見したのであつた。私のよろこびは此上もない。實のところその首の一つを發見した際は、萬金を得たよりもうれしかつた。」(「山西省天龍山佛蹟石窟踏査記」自序)

山中は、1928年11月25~27日に大阪で開催された『支那古陶金石展観』で天龍山石窟の仏頭45点を販売しました。つまり苦労してわずか2年ぐらいで買い集めた45点もの仏頭を、惜しげもなく再度売りに出したわけです。その後も1932年に東京・上野公園で開催された『世界古美術展覧会』で4点、1934年の『支那朝鮮古美術展覧会』では17点も販売しました。

文物保護を管掌する中国の政府当局が1933年に盗掘を現地で調査しました。調査の所見によると、各窟の仏像・壁画が鑿で破壊され、完全なものは1つとしてなかった、一日で削り取るのは不可能、鑿跡は新しく石片が窟内に満ちていた、鑿跡の面は白いので数ヶ月以内少なくとも半年以上は経っていない、なぜなら夏に連日降雨があり秋には風沙があるため鑿跡はかならず青黒くなる、だから斧鑿跡は最近で決して古いものではないと報告しています。

中国の研究者たちは、山中定次郎が石窟の仏像を切り取って持ち出したと考えています。石窟は天龍山の裏手の山頂付近にあり、登るのも困難で、石仏は非常に重く、一人や二人で盗掘できるものではない、一朝一夕にもいかない。しかも搬出には麓の聖寿寺の寺門を通らなければならず、山は静かで人も少なく、容易に発覚するはずだ。寺には浄亮と普彼という2人の僧侶が住み、また太原県から派遣された警察官2名も常駐していたことから、共謀でもしないかぎり、阻止することは簡単だったはずだと説いてます。山中定次郎が聖寿寺の浄亮を買収したと疑っています。

美術館では2009年の改築に際して、現在の技術をもってしても石仏の移動は大変な仕事だったと述べてます。わずか7点の仏頭の展示替えですら困難な作業でした。ましてや交通の便の悪い山奥から石仏を45点も削って運び出すのは、当時とてつもない大事業だった考えられます。

辛亥革命後、まだ中国で全国的な文物保護の法律が制定されていない時期に、文物流出を懸念して各地で保護規則が公布されました。たとえば河南省洛陽龍門石窟と山西省大同雲崗石窟を保護するため、民国政府内務部は1926年に「保守龍門山石仏規条」を山西省長と河南省長に発出して、管理を徹底させ破壊を厳重に取り締まるように命令してます。天龍山石窟にも警察官が配備されたのは、保護の強化が認識されていたからでしょう。

その後1928年に内務部から「名勝古跡古物保存条例」が交付され、1930年には文物保護の基本法となった「古物保存法」が制定されました。つまり文物保護制度が一層強化、整備されるのを目前にして、きわめて短期間かつ大量に天龍山石窟から仏像が削り盗まれたのです。

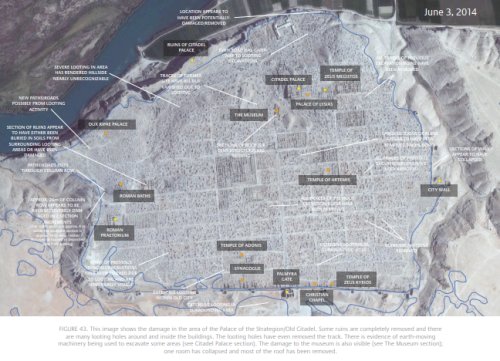

天龍山石窟から削り取られた仏像の正確な数量は不明です。2013年からシカゴ大学で天龍山石窟プロジェクトが開始され、世界中の博物館・美術館で所蔵されている仏像・仏頭の集計、原位置の推定、3D画像作成などの作業が行なわれました。集成された164点の仏像・仏頭の調査データがウェブサイトで公表され、各石窟の削られた現状と散逸した仏像とを対照できるようになっています。

164点のうち一番多い国はアメリカで58点です。ハーバード大学美術館に25点もあり、世界で一番多く所蔵してます。つぎに多いのは日本で30点あります。その他の国々にはそれぞれ1~8点しかありません。つまり大部分がアメリカと日本で販売されたと考えられます。2020年に日本から中国に返還された第8窟北壁主尊の仏頭は、シカゴ大学のデータベースにふくまれていません。データベースから漏れた個人所有の仏像・仏頭がまだたくさんあると推測されています。

中国の石窟から大量に仏像が削り取られたのは、帝国主義の時代でした。宗教紛争やイデオロギー闘争によるイコンや聖物を破壊するアイコノクラズム(偶像破壊、iconoclasm)は、世界史上しばしばおきています。けれども20世紀前半に中国石窟でおきた仏像破壊は、金銭欲と物欲が原因で、日本人が深く関与したことを忘れてはいけないと思います。

外村太治郎『天龍山石窟』金尾文淵堂、1922年。

山中定次郎『天龍山石仏集』1928年。

「中国古陶金石展観」(1928年)『山中商会经手中国艺术品资料汇編』一、上海书画出版社、2020年。

「世界古美術展覧会」(1932年)『山中商会经手中国艺术品资料汇編』二、上海书画出版社、2020年。

「天龍山石仏佛像調査報告」(1933年)『古物保管委员会工作汇报』线装书局、2006年。

「中国朝鮮古美術展観」(1934年)『山中商会经手中国艺术品资料汇編』二、上海书画出版社、2020年。

「山西省天龍山佛蹟石窟踏査記」『山中定次郎伝』山中定次郎翁伝編纂会、1939年。

『館蔵 中国の石仏』根津美術館、2009年。

李 晓东『民国文物法规史评』文物出版社、2013年。46~48頁。

『根津青山の至宝』根津美術館、2015年。108頁。

張 碧惠『中華民国と文物』早稲田大学出版部、2019年。67、72頁。

常青・黄山『国宝流失百年祭』浙江古籍出版社、2021年。319~326頁。

陈 文平・安夙『离家的国宝』中信出版社、2023年。28~40頁。

The Tianlongshan Caves Project (天龙山石窟计划), The Center for the Art of East Asia in the Department of Art History at the University of Chicago.