常宮神社・朝鮮鐘収蔵庫 |

福井県敦賀市常宮神社所蔵の国宝朝鮮鐘に対する考察

浜田耕策「新羅鐘銘の再検討(1) -敦賀市・所蔵の『鐘の記』と菁州蓮池寺鐘- 」『史淵』129号1992年を基に

李洋秀(イーヤンス) 編

日本海をのぞむ福井県若狭湾に、北へ伸びる敦賀半島がある。その敦賀半島の東側付け根に常宮神社があり、国宝『朝鮮鐘』(ちょうせんしょう)が収納されている。この鐘は、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に将来したと伝えられている。すなわち朝鮮の役で攻略された慶尚南道晋州城から「朝鮮鐘」が日本へ運ばれ、秀吉の命により慶長二年(1597年)に、大谷吉継が常宮神社に奉納したという。

ここ数年、この鐘をめぐって、韓国では晋州の市民を中心に返還運動が起きた。2012年3月には来日した一行が鐘の拝観を求め、常宮神社に対する話し合いを要求した。しかしながら事前の申し合わせもなかったことから、神社側は驚いて一般客の拝観すらも禁じてしまった。

しかしこのような結果に対して市民団体の内部からも善処を求める声が起き、まず名称を「社団法人慶南国外文化財保存研究会」に変更し、会の活動目的も「新羅鍾を惜しみ愛する気持ちから、常宮神社との相互関係を厚くし、協議を通じて交流しながら、共にこの鐘を安全に保存して、文化財的価値の優秀性を明らかにし、世界の人たち皆が鑑賞して幸福になれること。進んでは、このような変化が大きな転換点になって、私たち両者をはじめ大韓民国と日本国間の文化協力の増進が活発になされ、人類の立派な文化遺産である新羅鍾が、末永く護られること」と、大きく方向を転換させた。

神社側もこのような韓国側の変化に態度を軟化させ、会の活動目的に賛同して歓迎し、拝観中止のチラシも2016年7月には取り払われた。

400年前に秀吉が朝鮮を侵略した際、戦利品として略奪して来た物を国宝に指定すること自体、韓国側から見れば納得できないことではあろうが、研究会では「833年に鋳造された貴重な新羅の鐘が神社で大事に保存され、世界中の人々が自由に観覧できるように開放して来られたこと」に対して感謝の意を表した。

本稿は返還の正当性を吟味することが目的ではなく、一般には余り知られていないこの鐘が、日本に渡って来た経緯に対する歴史的な検証を、主に1992年3月25日九州大学文学部発行の『史淵』通算129号から、浜田耕策教授の論文「新羅鐘銘の再検討(1)-敦賀市・所蔵の『鐘の記』と菁州蓮池寺鐘-」(以下「浜田著」と略す)を基に、編者が時系列的に整理してみたものである。

文化財返還問題が日韓の外交問題として争いの元になるのではなく、より広く東アジアに対する歴史的見地から、人類の持つ世界的に貴重な遺産として、両国共同で保存保護の対象になることを願わずにはおられない。

そのためには、より多くの人がこの問題に関心を持つことが大事であり、本稿がその研究のための一助になれば幸いである。

常宮神社・朝鮮鐘収蔵庫 |

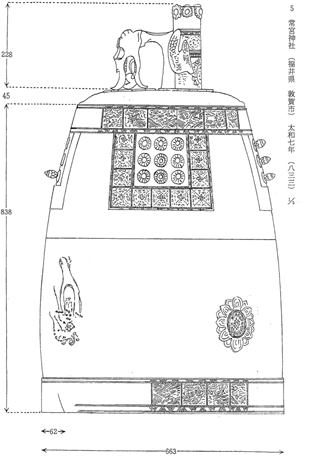

『新羅鐘・高麗鐘拓本実測図集成』 飛鳥資料館研究図録第6冊、2004年。20頁。 |

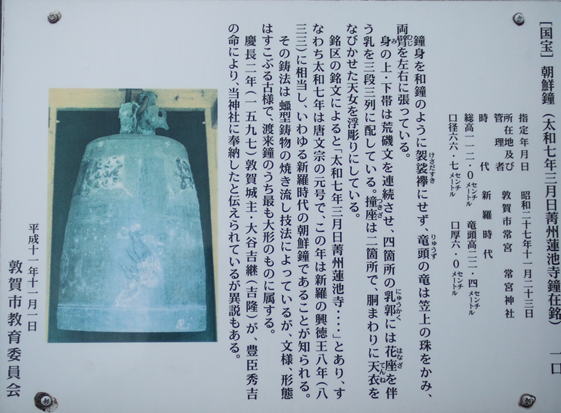

鐘の大きさ (青で表記した部分は、寸法の一致しない数字) ・通高111.1cm 口径66.3cm 口厚6.2cm 竜頭高22.8cm 坪井良平『朝鮮鐘』角川書店、1974年。53頁の見取り図、第19図。 奈良文化財研究所飛鳥資料館『新羅鐘・高麗鐘拓本実測図集成』飛鳥資料館研究図録第6冊、2004年も同じ図を、そのまま引用している。 また「浜田著」120頁にも、「韓国の廉永夏氏もこの数値に随っている。」とある。 ・総高111.5cm 口径66.7cm 1991年度に浜田教授が調査した時の境内の案内板(「浜田著」120頁)。 ・総高112.0cm 口径66.7cm 口厚6.0cm 竜頭高22.4cm 2001年11月1日付の敦賀市教育委員会の看板(2012年3月19日編者撮影)。 鐘の鋳造年代 ・新羅興徳王八年(833年、大宝三年) 鐘銘に「大和」若しくは「太和三月日菁州蓮池寺鐘成」とあることを巡り、藤貞幹は『東国通鑑』巻七「唐の貞観二十一年条に新羅改元太和」という記述から、新羅真徳王太和七年(653年)説を主張した。 しかし伴信友は『続日本後紀』巻五承和三年(836年)条に載る「新羅国執事省牒」に「菁州」の州名があることを掲げ、「唐の文宗の年号を使用した」と理解した。 結局、本鐘銘文にみる「皇龍寺」が真興王14年(553年)に建立されながらも、その梵鐘の鋳成は景徳王13年(754年)だったこと、菁州の州名が神文王5年(685年)に始めて定められたこと、真徳王代の「太和」は二年で廃されたこと等から、興徳王八年(833年)に鋳造されたという説が現在では有力。(「浜田著」132頁) |

常宮神社の起源と歴史

・社伝によれば、大宝三年癸卯(703年)の創建で、気比神宮の奥宮、第一の摂社であった。『延喜式』の「神名帳」に「天八百萬比咩神社」の名で載る。1876年の社格制度により、気比神宮から独立した。

『敦賀市史』史料編第三巻、1980年。369頁解説。

日本へ渡った年代

(下線部分は、鐘を朝鮮から持って来た経緯の説明)

文禄二年(1593年)6月の晋州城攻撃に、刑部少輔の大谷吉継は1,535人を率いて参加し、10月には名護屋城に戻った(「浜田著」128頁)。

・『鐘楼堂棟札』、寛文元年(1661年)常宮神社の社僧の記録。

「抑当社鐘者太閤様高麗御征伐之御時当社御□有、則御帰朝ニ為御上使ト大谷刑部少輔御持参ニテ、慶長二年丁酉(1597年)二月廿九日御寄進被為成候、然ルニ鐘堂年久敷故及大破ニ寛文元年辛丑(1661年)潤八月廿六日御社領ヲ持テ再建ス之者也裏面に社僧中や大工の名前が18人

御国司酒井修理(忠直)大夫

敦賀町奉行 草ノ文左衛門 同 都筑五郎兵衛

御社領代官 打它又兵衛 普請奉行 同門助左衛門

右為天下泰平国家安全御武運長久如意之所如件、

于時寛文元年辛丑(1661年)潤八月廿六日」

「一鐘 鐘楼有之一口と、『鐘楼堂棟札』の由来譚が記録されている。

是者太閤秀吉公高麗陳(陣)前大谷刑部少輔被仰付御寄進也」

「右越前州敦賀郡 常宮華鯨銘也令玆復(行人偏無し)予被 府命致」敦賀郡浮松於水嶋遵海而上幸拜 常宮奉祠僧二人出」迎于庭詳説 神社之来歴且語曰樓有異域之鐘伴予」入樓令観之曰慶長二年丁酉春二月廿九日刑部少輔」大谷吉隆承関白豊臣公之命以納于比霊社也予観鐘」之體制與我 邦所鋳為有異其紐頭有空穴而乳之數」四隅四九三十六而銘亦區書方正子(木偏あり)乎其中矣此其異」域之物而非我 邦之物也信矣蓋所傳聞者文武皇帝」大寶三年癸卯造立神宮以祭 神功皇后之霊禁防」北狄鎮護北海故其後異域之兵舩浮来此北津已畏」此神之威徳而退去也是以豊臣公討三韓之日得異域」之鐘納于玆宮良有以也此樓鐘高掲于棟間予不能仰」讀其銘而□祠僧寫来于旅館人 見之且若銘文之難」讀□請傍訓予不得辭而應其求然以樓鐘経世久而」銘有磨滅其所冩字畫魚魯多又有所不通故冩一通以」推愚意謾加傍訓竊記愚按於其後者如右若支所未」盡者以俟後識者云(「浜田著」125~126頁)

延享元年甲子□月上浣 若狭州 小濱教官 稲庭正義善蔵謹書□朱印」

「かの(気比の)松原より北に續きたる海邊沓浦といふ地に常宮といえる神社あり式に載られたる天八百萬比咩神社にて神功皇后を稱や祭れりといへり、此社地にいと古き鐘ありて銘に太和七年三月日菁州蓮池寺鏡(鐘)成云々とあり太和は唐の文宗が年號にてわが皇朝仁明天皇の御世に當れり、もろこしの鐘のいかなる由にて此所にあるかといぶかしかりつるに延亨のころ(1740年代)若狭の儒士稲葉正義が此鐘の記を見るに常宮の社僧の傳記なりとて慶長二年丁酉(1597年)春二月廿九日刑部少輔大谷吉隆承關白豐臣公之命以納于比靈社と記せり吉隆そのかみ敦賀を領(し)れり又云く蓋所傳聞者、文武皇帝大寶三年癸卯(703年)、造立神宮以祭神功皇后之靈禁防北狄、鎭護北海、故其後異域之兵船浮来此北津、已畏此神之威徳而退去也、是以豐臣公討三韓之日、得異域之鐘納于玆宮良有以也といへり。但し異域兵船浮來此北津と云へるは、土俗の説に、古蒙古の寇船此津に來りける時、氣比神の靈驗ありて、敗歸れりといへるしどけなき(雑な)説なるによれるなり、此事正しき書どもには見えたることなし志かれば此鐘唐人の持ち渡れるものにはあらでもと朝鮮のものなりけり、さて其鐘銘に太和七年に成れる由誌せるは其国の例として唐の世の太和の年號を用ひたるなり、菁州は續後紀承和三年(836年)十二月丁酉の條に載られたる新羅国より奉れる牒状に菁州と書るに当れり。・・・かくて其鐘を秀吉公の此神社に獻られたる由は加藤清正記、鍋島家記、鎭西要略を併考ふるに秀吉公朝鮮征の度、文祿元年七月淸正主北道の靑州にて敵軍に遇ひ大に戦捷てその将留東司を虜り進兀良哈まで討入り旋るさにも又菁州を通りて、もと松前人後藤某がさきに此地に漂着て住つきて在けるを召びて次郎と名つけて譯者とせるが、いはくこの菁州よりいと天晴たる時は未申の方に當りて皇國の富士山みゆと語りたりし由みえたり、此とき清正主、勝のすさびに此鐘を取來りて秀吉公に覧せまゐらせ慰め奉らむとて内地に渡して奉りしを秀吉公志かじかの御意ざしにて吉隆におふせて常宮に獻せられたりしものなるべし、さて彼鐘もとより舊きものなるがうへに海邊に在りてつねに潮氣のかをりにあひて年經たるがゆゑにいたく鏽て銘は陽文ながらよのつねのごとく墨もて搨うつし難し、故料紙を水にてよく打こみ置て乾きて後剝ぎとりて字痕をたづねてよく本字に見合せてまめやかに墨もて塡たりといふを前に敦賀人より得て寫しおけるを今この事書志るすにあはせておもしろくおぼゆるかたあればさすがに紛れ失せなむことのあたらしくてちなみにここに寫し添へ、又此ごろ其鐘の圖かきたるをも得たるをこれをもともにかきそへつ」『伴信友全集』第四「霽景櫻」の項、国書刊行会、1907年。

「鐘樓は拜殿と囘廊の間にあり、文禄年中朝鮮征伐の時、加藤清正朝臣、彼の地より持來らせられしは、豐太閤、神功皇后古勲を畏み給ひ、金崎城主大谷吉繼をして、當社に獻ぜしめ給ふ處なり、其銘に曰く、此鐘は寶庫に安置せり、文化年中(1804~1817)新鐘を鑄て是を用ゆ、」

敦賀市教育委員会の看板(常宮神社境内) |

大和七年三月日菁州蓮池寺鐘成内 ABはパソコンに無い漢字 Aは糸偏に手、その右に子等 Bはメの下に木 |

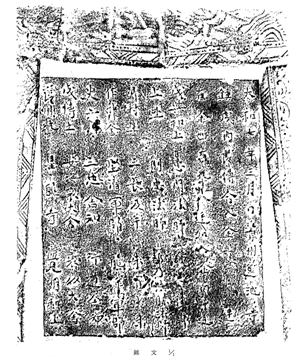

『新羅鐘・高麗鐘拓本実測図集成』 飛鳥資料館研究図録第6冊、2004年。21頁。 |

太和七年三月日 菁州蓮池寺

鐘成内節傳 合入金七百十三廷

古金四百九十八廷加入金百十廷

成典和上 恵門法師□□□法師

上坐 則忠法師都乃法□法師

郷村主 三長手 朱雀大朶

作韓舎 宝清軍師 龍□軍師

史六□ 三忠舎知 行軍舎知

成博士 安海□大舎□□大舎

節州統 皇龍寺 覺明和上

太和七年(833年)三月のよき日に、ここ菁州の蓮池寺の鐘が造られました。(「浜田著」128~140頁)

この時に使用しました青銅は合計で七百十三廷でありまして、

その内、本寺の古鐘を潰して得たのが四百九十八廷、

これに新たに調達したのが百十廷であります。

鋳鐘を進めました方々は、成典和尚の恵門法師、三綱の貞坐の□□法師、

上坐の則忠法師、都乃の法□法師さま、

また菁州管内の三長及び干、朱雀大朶の二人の郷村主さま、

さらには作韓舎として宝清、龍□の二人の軍師さまが参与なされ、

庶務に当った方(史六□)は三忠舎知、行軍舎知のお二人でありました。

鋳鐘には安海□大舎、□□大舎の二人の成博士さまが当られましたが、

ここ菁州の諸寺を統べる州統は皇龍寺の覺明和上さまでした。

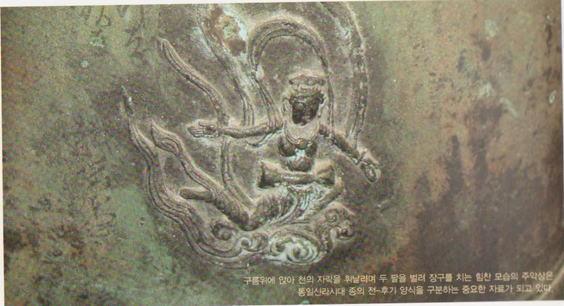

『新羅鐘・高麗鐘拓本実測図集成』 飛鳥資料館研究図録第6冊、2004年。24頁。  |

雲の上に座り、天衣の裾をなびかせながら両手を広げてチャング(長鼓)を叩く力強い姿の奏楽像は、統一新羅時代のなかで前期-後期を区分する重要な資料となっている。

(蓮池寺鐘返還運動国民行動発行の『千年の約束 蓮池寺の鐘』パンフレットより)

慶尚南道晋州市は朝鮮半島南部中央に位置し、東西に流れる南江の北岸に位置している。釜山から西へ高速道路を利用すると約1時間で着く。日本との関係は、海を挟んで、文字通り古来から一衣帯水の関係にあった。

晋州は古くから栄え、伽揶時代には古寧伽の古都として、三国時代には百済の居烈城であった。日本の古墳時代や飛鳥・奈良時代の遺跡からは、伽揶や百済との関係を示唆する遺物が多数出土している。

統一新羅時代には居烈州、菁州、康州と改称、高麗太祖23年(940年)に初めて晋州と改称され、成宗2年(983年)に全国12牧(朝鮮の行政区画)の一つである晋州牧となった。

豊臣秀吉の朝鮮出兵、つまり文禄の役(1592年)の際に、晋州城は攻防の激戦地となった。文禄の役の最初の年に、城は防御されて日本軍は敗退した(第1次攻防戦)。だが翌年には、逆に城は攻略されて日本軍の勝利となった(第2次攻防戦)。日本軍戦勝の宴が晋州城に隣接する矗石(ちくせき)楼で催行され、その時、若い娘が倭将(日本の武将)を抱いて入水したという。彼女の名前は論介(ノンゲ)といい、今でも救国の烈女として敬愛されている。

豊臣秀吉は晋州城内の人間を皆殺しにするように発令し、城の攻略後、日本軍は城内の民衆6万人余を虐殺し、さらに犬、猫、馬、牛までも殺して、城を完全に破壊した。

晋州城は、現在広大な史跡公園として整備されていて、その一角に国立晋州博物館がある。晋州城の北東約300mに大寺池という地点があり、かつてここに古刹と池があったと伝えられている。現在この地点には、教育会館が建っている。晋州城の南側と西側に南江が流れ、城の北側と東側で、細長い大寺池が壕の役割をはたしたとされている。

地元の人たちは、この古刹が蓮池寺であり、晋州城攻略の際に寺の鐘が日本人によって持ち出され、その後福井県敦賀市常宮神社に奉納された鐘だと考えている。ただし16世紀末、古刹はすでに廃寺になっていたようで、寺として機能していたかどうかは不明である。

晋州市街 蛇行する川は南江 |

晋州城跡 008:国立晋州博物館、007:矗石楼、009:大寺池 |

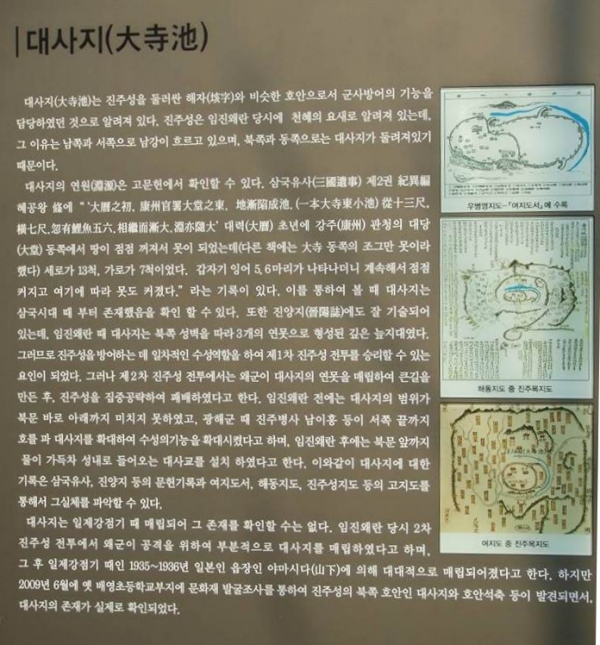

さて、その大寺池には案内板が掲示されているので、ここに訳出しておこう。

晋州市大寺池の看板 |

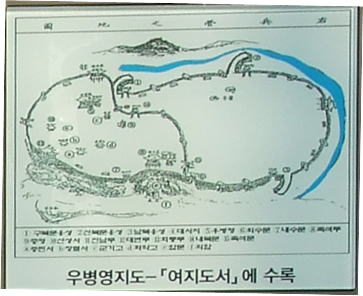

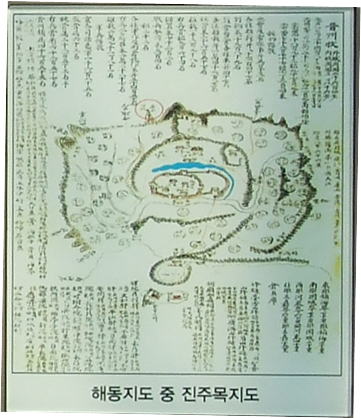

大寺池 大寺池は晋州城を取り囲んだお堀のような湖岸で、軍事防御の機能を担当したことで知られている。晋州城は壬辰(文禄)倭乱当時、天恵の要塞と知られているが、その理由は南側と西側に南江が流れていて、北側と東側には大寺池が囲んでいるからだ。 大寺池の淵源は古文献から確認できる。三国遺事第2巻紀異編恵恭王条に 『「大暦之初、康州官署大堂之東。地漸陥成池。(一本大寺東小池)縦十三尺、横七尺。忽有鯉魚五六。相継而隋大」 (訳)大暦初年(766年)、康州官庁の大堂の東側で地面がだんだん下がって池になり(他の本には大寺東側の小さな池だった)、縦が縦十三尺、横が七尺だった。突然鯉五、六匹が表れ、続いてだんだん大きくなり、それに従って池も大きくなった』という記録がある。 これを通じて見た時、大寺池は三国時代から存在していたことが確認できる。また晋陽誌にも詳しく記述されているが壬辰倭乱時、大寺池は北側の城壁に沿って3個の池で形成された沼地だった。 したがって晋州城を防御する一時的な水城の役割をし、第1次晋州城戦闘勝利の要因となった。しかし第2次晋州城戦闘では倭軍が大寺池の沼を埋め立てて大きな道を作った後、晋州城を集中攻略して敗北したという。 壬辰倭乱前には大寺池の範囲が北門の真下にまでは及んでなく、光海君の時、晋州兵士南イホンらが、西側の端まで濠を掘って大寺池を拡大し、水城の機能を拡大させたそうだ。壬辰倭乱後には北門の前まで水が一杯の状態で、城内に入るために大寺橋を設置したという。 このように大寺池に対する記録は三国遺事、晋陽誌等の文献記録と與地図書、海東地図、晋州城地図等の古地図等から、その実態がよく判る。 大寺池は日帝強制占領時期に埋め立てられ、今ではその存在が確認できない。 壬辰倭乱当時、2次晋州城戦闘で倭軍が攻撃のため、部分的に大寺池を埋め立てたといい、その後日帝の強制占領期の1935~1936年、日本人村長の山下によって大々的に埋め立てられたそうだ。しかし2009年6月に昔のペヨン小学校の敷地から、文化財発掘調査を通じて晋州城の北側湖岸である大寺池と湖岸石築等が発見され、大寺池の存在が実際に確認された。 |

右兵営地図 - 「與地図書」 に収録  海東地図の内、晋州牧の地図  與地図の内、晋州牧の地図 |