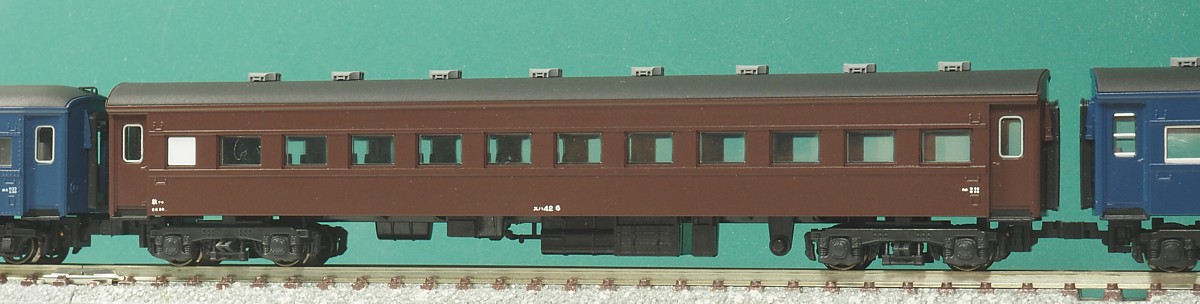

オハ36・スハ42

スハ42・オハ36・スハ40は、製造当初はスハ42でした。一部が改造されて→オハ36→スハ40と変遷しています。

いずれも改造でも車番は改造に際して変更されず、スハ42のときの車番を維持していました。

スハ42

スハ42は車体はオハ35の戦後型(キノコ折妻)と同じもので、台車をTR40にした車両です。製造量数は140両。

台車はTR40で重くなり、"スハ" となりました。

緩急車版のスハフ41もありましたが、こちらは台車をTR23に交換されてオハフ33になったため早々に形式消滅しました。

オハ35戦後型 キノコ折妻の台車を変えただけっちゃだけです…。 KATOのオハフ33戦後型がベースで、車掌室の窓を700mm→1000mmに拡げます。 オハ35の窓枠を切り出したものがちょうどはまるように拡げてはめ込みます。

台車はTR47本当は台車はTR40ですがTR47で代用しています。TR40は4枚板ばねですがTR47は2枚板ばねです。 屋根のベンチレーターはスハ43用のもので別パーツ化しています。

スハ42は近代改造はされていませんので、塗色はほとんどの車両はブドウ色2号。 ドアは木のものが多かったようですが、気分で片方はHゴム窓小にしています。 屋根はキャンバスりと鋼板の両方がありましたが、手元はいずれもキャンバス屋根にしました。

オハ36

スハ42は積車重量が38t程度でぎりぎり "ス" で換算4.0。

あとちょっと軽くすれば "オ" となり換算3.5でけん引定数としては有利になるということで軽量化が行われて

誕生したのがオハ36です。

ドアの交換、室内の椅子の交換、窓のアルミサッシ化など涙ぐましい軽量化が行われました。

東海道〜九州の夜行あたりにナハ11とともに連結されていたイメージ。

末端区間が非電化でC57とかDF50とかのけん引になるので、けん引定数が厳しかったのでしょう。

このオハ36に電気暖房を搭載した際に重量が増加し、また "ス" に戻ってしまったのがスハ40です。

軽量化に際してアルミサッシ化され、ドアはナハ10系などの軽量客車と同じタイプとなりました。

スハ40はこのオハ36に電気暖房をつけて再び重くなったものですが、外見はオハ36とほとんど一緒です。

なので、オハ36型には2000番台が存在しません。

(ちなみにスハ42には2000番台が存在します)

KATOのオハフ33をタネに、こんな加工をしています。

- 窓枠を削り取り、スハ43系メイクアップパーツのアルミサッシ窓をはめこみ。

(当初予定はよりシャープなスロ62用でしたが、塗膜の厚みで入らず。。。) - トイレ窓はKATO 新スハ43系(青)用。窓枠を銀に塗装の上で使用。

- ドアをナハ11のものに交換。

- キャンパス止めはイエロートレインのスハ43系用。キャンパス止め部分のみを漏斗の部分を削って使用。

- 台車はKATO 新スハ43系用のTR47。

(本当はTR40でTR47とはまくらばねの本数が異なります(4本)が、目をつぶってます…。) - IPAにより塗装剥離の上再塗装。

青15号はモリタのものに白を若干混ぜて色あせた感じを表現してみましたが、単に明るくなっただけかも。

更に、ベンチレーターを別パーツ化・屋根をダークグレーに塗り、ステップを黒塗装しています。ずいぶん落ち着きました。 ちなみに最近、トイレ・洗面所窓の白パーツ(スハ43のもの)が経年で変色しオハ46「きそ」のものに交換したりと、 プチメンテを続けてます。

メイキングです。 窓枠を削り取り、ドアのくりぬいたところです。これからはめこむところ。

妻面のキャンパス止めです。 オハ35戦後型/スハ42/オハ36/スハ40の屋根は、鋼板とキャンパスの2種類があるのですがなぜかオハ36はほとんどキャンパスのようです。 キャンパス止めをどう表現するか(実質どのパーツを使うか)は毎回悩みます…。

ちなみにナハ10の扉の窓ガラス、桟が3本印刷されているだけとおもいきや「上下」がありきちんと段違いになっています。 最初それに気づかず、見事に 1/2で上下逆に接着してしまい修正にえらい苦労しました…。(左:修正前 → 右:修正後)