M5、球状星団の星を中心まで

球状星団は、星がボ-ル状に集まり、たいへん美しい天体です。しかし、写真に撮ると、中心部は星が多く真っ白になってしまって、本当の姿を表現するのがたいへん難しい対象です。そこで、眼視で見た感じに近づけるように、画像処理を行って見ました。

今回の対象は、へび座のM5。球状星団でも明るく、絶好の対象です。撮影に使った望遠鏡はビクセンのR200SS、20cmF4の反射望遠鏡。使用したデジタルカメラは、CASIO、QV-3000EXです。撮影法はコリメ-ト撮影で、ビクセンのLV9mmで拡大し、デジカメは、7mmF2開放です。このデジカメの最大露出時間は60秒なので、1コマ60秒の5コマの合成です。使用した赤道儀は、高橋のP-2Zで自動ガイドです。なお、中心部をトリミングした状態で掲載しています。

|

左の画像が、60秒露出で得られたオリジナルの画像です。ノイズが残り、中心部分は黒い斑点が見られます。まず、ノイズの軽減のため、ステライメ-ジ3のぼかし中央値フィルタ−中で処理したのが、右の画像です。

画像のざらざら感が減少し、黒い斑点が減少しました。しかし、星がいびつに変形したりし、不自然さが残っています。また、60秒では露出も不足しています。これを解消するため、コンポジット合成していきます。画像を合成していると、ノイズが軽減できるだけでなく、星の変形も修正できます。こうして、5コマ加算していくと、理論上は300秒の露出と同じになり、露出も十分になります。 |

|

|

5コマコンポジット合成に使ったは、ステライメ-ジ3です。合成は、コンポジットコマンドの加算合成で行いました。

画像を合わせるには、まず2枚の画像を開きます。そして、コンポジットコマンドを実行します。この後、加算合成を選択し、画像マッチングを使っています。こうすると自動で画像が合成されます。

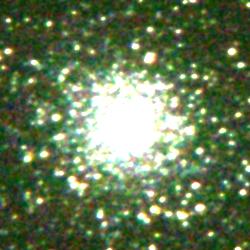

この合成を繰り返し、5コマ合成した画像が左です。このままでは中心部が真っ白になっています。

しかし、画像デ-タ-の中にはちゃんと情報が残されています。この情報を再現するため、今度はデジタル現像を行います。この処理を行うと、明るい部分の階調が圧縮され、中心部分の星が見えてくるのです。

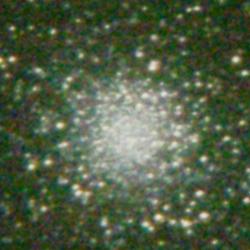

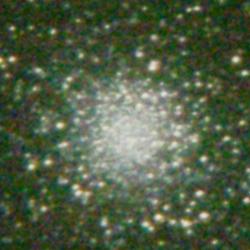

右の画像は、デジタル現像処理後の画像です。パラメ−タ−はプレビュ−画像を見て調整します。 |

|

|

最後は、色の表現です。色は皆さんの好みのままでいいと思います。今回の画像は、緑色が多かったので、Lab色彩調整で緑色を減少させ、ト−ンカ−ブを調整し、バックを暗くしてみました。

Lab色彩調整は、バックの色はそのままで、明るい部分だけ色を調整できます。(プレビュ−画面を見ながら、スライダ−で調整できます。)なお、普通のカラ−バランスの調整では、バックの色も変化します。

この後、スタ−シャ−プフィルタ−を使うと星の像が小さくなりますが、今回はこのままで処理の終了です。 |

|

QV-3000EXで撮った画像は、RGBに分解すると、Gの画像が一番シャ-プになっています。そこで、この画像を輝度信号とし、処理を行った後、LRGB画像合成すると、もう少しシャ−プになりますが、デジタル処理がきつすぎ、少し不自然になりました。画像処理はほどほど、ちょっと足らないほうが自然に近くなります。