みそのじんじゃ

みそのじんじゃ

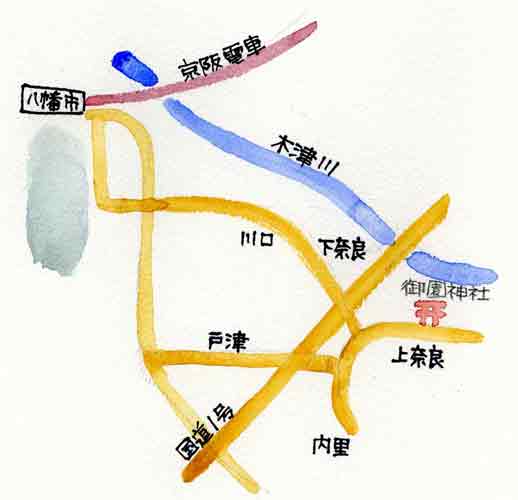

御園神社 所在地:八幡市上奈良御園

御園神社は、上奈良地区の氏神として、集落から少しははずれた東に鎮座しています。府道に面して

「奈良御園神社」の碑が建ち、鳥居をくぐり杉並木の参道を少し行くと、石橋が架かっています。その石橋を渡ると、両側に3.75メートルもある見上げるほどの常夜灯が目に飛び込んできます。常夜灯は文久2年(1862)11月寄進と刻まれています。その正面には本殿が見え、両側には狛犬がにらみを効かせています。狛犬は、本殿に向かって右が「阿形」、左が「吽形」で、常夜灯の寄進よりも66年も前の寛政8年(1796)丙辰9月に寄進されています。この年代の狛犬は、材料に砂岩が好まれたらしく、200年を過ぎた今、風化によってひび割れや剥離が認められ、早急な修復が求められます。

さて、御園神社の創建については「延暦6年(787)桓武天皇が河内国交野へ行幸の途中、この里に立ち寄り鷹狩りを行った。その時、神託を蒙って、同年11月、大納言藤原継縄に命じて社を建立させ、奈良春日社から三神を移座した。この後、南北朝の合戦や応仁の乱によって炎上したが、明応3年(1494)9月、新殿を造営した」と御園神社の縁起は伝えています。

古代の上奈良は、下奈良とともに久世郡那羅郷に属しており、『和名累聚抄』によると、「奈良の御園として、瓜・茄子、蘿蔔(らふた=ダイコン)を進ず」とあり、朝廷に献上する野菜を栽培するところであると記されています。中世にあっては、応永6年(1399)10月27日、足利義満が応永の乱の戦勝を祈願して「上奈良郷」を北野社に寄進(北野社家日記)、以来、戦国期まで北野社の支配を受けています。近世に入って、明治5年(1872)の戸数は社寺を含め63戸、人数161、牛6、物産は実綿8000斤、製茶1500斤だと「府地誌」に記されています。

今日、野菜の献上は途絶えていますが、この伝統の遺風は御園神社の例祭「御園の青山祭」に残っています。毎年10月(10日を基本に、10月5日から10日ごろまでの日曜日)、サトイモの茎で御輿の屋根を葺き、その年にとれた30種もの野菜で色とりどりに飾り立てた「ずいきみこし」が奉納されています。

|

目次へ

目次へ