| 男山四十八坊 |

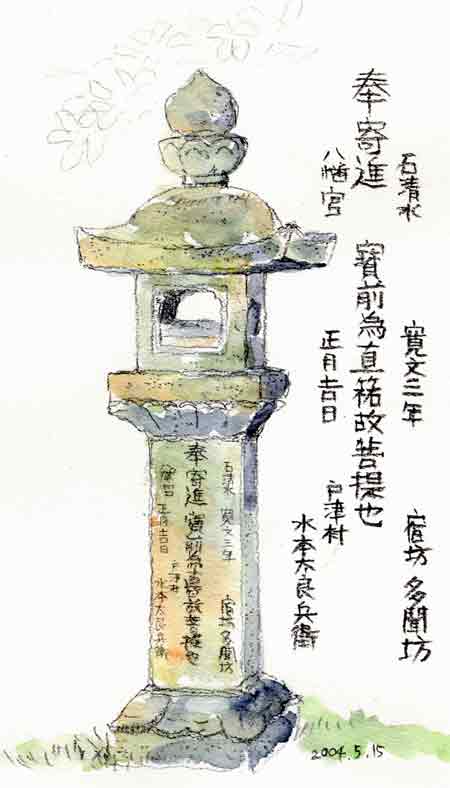

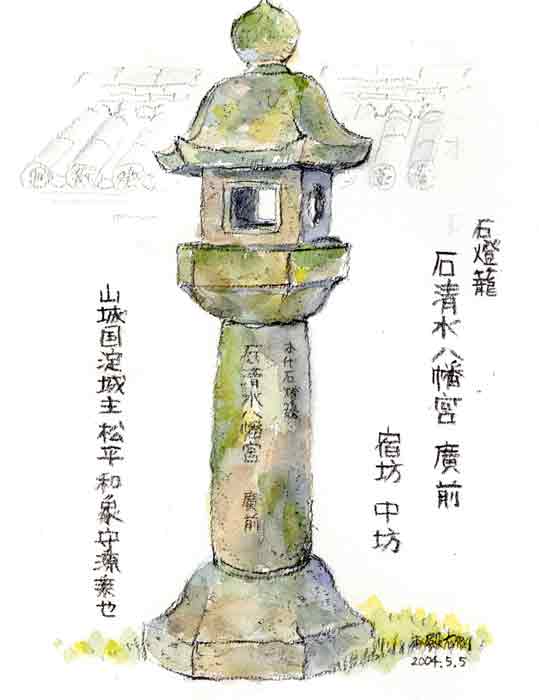

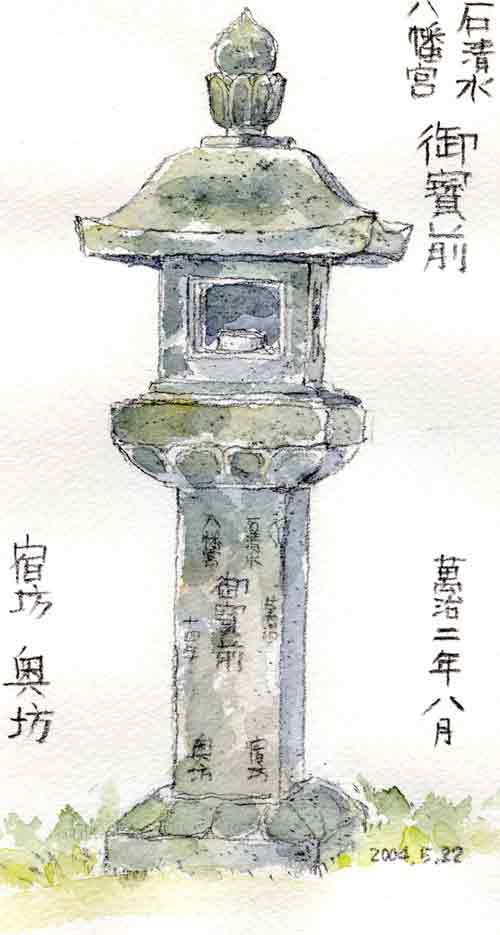

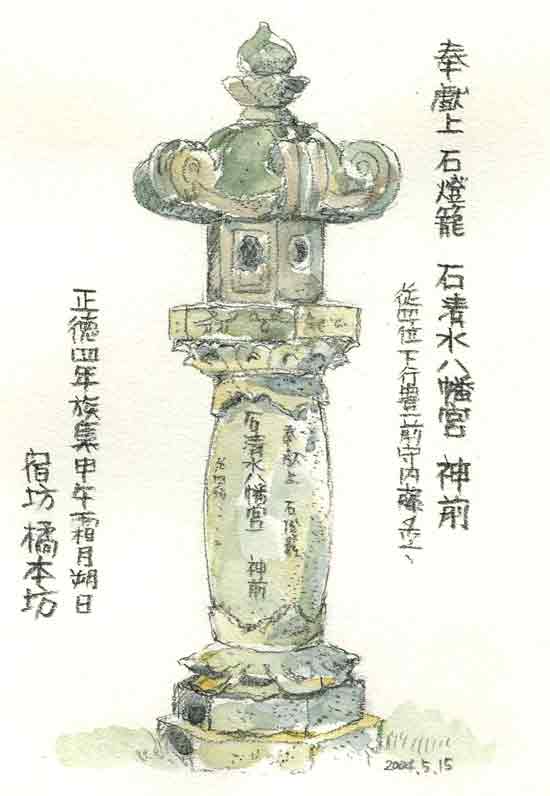

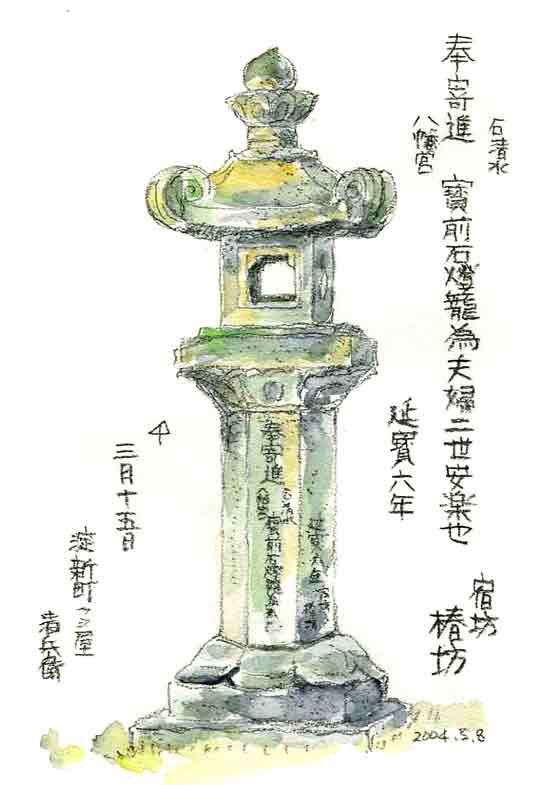

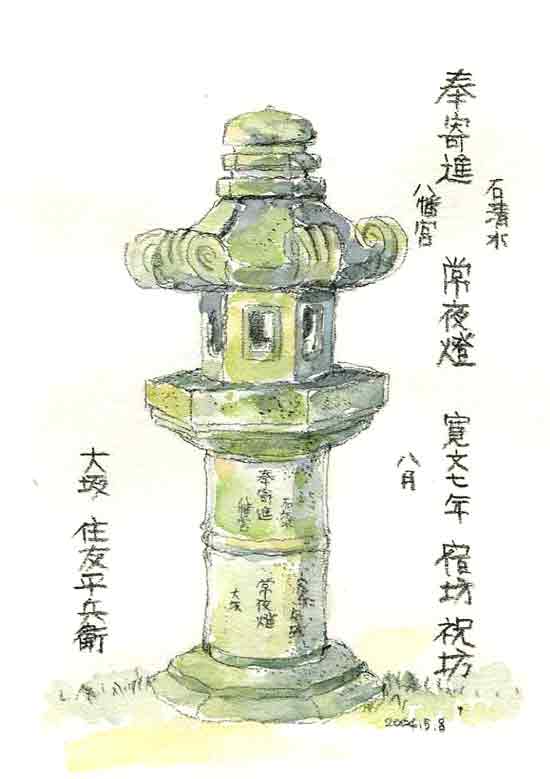

●神仏混淆の中にあった石清水八幡宮 明治元年(1868)の廃仏毀釈前までは、石清水八幡宮は神仏混淆の強かった神社でした。本殿では毎日読経が流れ、社僧という僧侶が社務を取り仕切ったといいます。 ●男山の四十八坊 かつて男山には48もの坊がありました。しかし、今では石清水八幡宮参道の石垣に、その痕跡を見るにとどめています。嘉永元年(1848)刊行の男山考古録には59の坊が出てきますが、ある時代に、これがすべて存在したということではなく、全盛期で50近く、これが火災や廃絶などによって減ったり増えたりしていました。江戸時代中期の地図に描かれた「八幡山上山下惣絵図」には43の坊を見ることができるように、だいたい40前後が常に男山にあったようです。では、なぜ「男山四十八坊」というのかというと、「相撲48手」「いろは48」・・というように、仏教に由来する数字だったようです。その坊も明治初年の廃仏毀釈直前には23の坊になっていました。 ●石燈籠に見る四十八坊 男山四十八坊は参道の石垣にその面影を見ることができますが、もうひとつ、本殿前の参道に並ぶ石燈籠にも往時を偲ぶことができます。燈籠の竿の部分に「宿坊 ○○坊」と刻まれたのを見かけます。この「宿坊」というのは、遠くから石清水八幡宮を参拝された旅人を泊める宿泊施設をもった坊でした。この宿泊費を坊の維持費に充てていたようです。 |

| 石清水八幡宮寺における男山諸坊の役職(江戸時代初期〜中期) |

| 番号 | 役職名 | 任に就いた坊名 | 役職の内容 |

|---|---|---|---|

| 01 | 御殿司 | 松本坊、櫻本坊、杉本坊 | 石清水八幡宮寺のご神体や曼荼羅修法など内殿、外殿に関わることを司る職 |

| 02 | 入寺 | 梅本坊、橘坊、岩本坊、横坊 | 内殿において毎日勤行をし、御殿司の仕事を助ける職 |

| 03 | 山上不出座 | 中坊、萩坊、泉坊、橘本坊 | 御殿司に欠員が生じた場合、その補助のために置かれた職 |

| 04 | 衆徒 | 豊蔵坊,法童坊、角坊、鐘楼坊、門口坊、白壁坊、松坊、大西坊、栗本坊、塔坊、宮本坊、瀧本坊、下坊、東坊、新坊、井上坊、梅坊、井關坊、閼伽井坊、椿坊、祝坊、辻本坊 | 衆徒の中の器量のある坊からは、山上五座(五師、例時衆、沙汰人,勾當、久住)、公文所、絵所、兼官、判官、御馬所等の諸職に補任された。それぞれの職は、諸座の神人と深い関わりを持っていたという。 |

| 男山の坊一覧( * 宿坊 各坊の石燈籠の奉献年月は、石清水崇敬会発行の「文化燦燦」第二号 から引用しました。同本は石清水八幡宮本殿右の守り札授与所で販売されています。とても安価。お勧めの一冊です。) |

| 番号 | 坊の名 | 別称 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 01 | 上の坊 | 峰坊 | 坊ではよく法螺貝(ほらがい)が吹かれていたことから「貝吹堂」とも呼ばれていた |

| 02 | 松本坊* | 五智輪院 | 享保14年(1729)11月18日炎上。狩野永徳、狩野山楽の絵を焼失。 |

| 03 | 山本坊 | 菊坊と混同された山本坊。 | |

| 04 | 菊坊 | 享保9年(1724)3月28日に類焼し、その跡に小坊を営んだが弘化3年(1846)には荒廃。 | |

| 05 | 南坊 | 南坊の所在は不明。御殿司補任の役に補される高い役職に就いていたよう。 | |

| 06 | 多門坊* | 多聞坊 | 坊の開基は不明。本尊は毘沙門天王。その昔、多聞坊といった |

| 07 | 中坊* | 観音院 | 延久3年(1071)の過去帳がある。石清水八幡宮寺の山上不出座の任に補されている |

| 08 | 豊蔵坊* | 徳川家康が三河の国にいるときからの祈祷所で、戦場にあっても自身の加護を祈った | |

| 09 | 岸本坊 | 所在は分かっていません。旧記には岸本坊空澄が御殿司に補任されたとあります | |

| 10 | 梅本坊 | 天正12年(1584)に御殿司職に補されたが、嘉永元年(1848)には、相当荒れていたという | |

| 11 | 湯屋坊 | 所在不明。ただ、湯谷に温泉涌出したといい、事実なら、この付近にあったのでは | |

| 12 | 櫻本坊 | 酬恩寺 | 永享11年(1439)と享保7年(1722)の2度にわたって焼亡。明和年間(1764-1772)に再興されたが、荒廃し嘉永元年(1848)には、その跡は竹藪に |

| 13 | 西門口坊 | もとは西谷の門口にありましたが、宝暦年間(1751-1764)の杉本坊が類焼した後、大塔西空き地に再興した | |

| 14 | 岩本坊* | 尊勝院 | 春日局からの文を添えて、金襴七條袈裟と水晶念珠などを賜った |

| 15 | 大塔坊 | 宝暦年間(1751-1764)に焼亡。以降に再興されるが所在不明 | |

| 16 | 奥坊* | 享保16年(1731)、奥坊から出火した火は岩本坊を類焼。この焼失をもって奥坊は途絶えてしまいました。 | |

| 17 | 尾崎坊 | 男山考古録が刊行された嘉永元年(1848)には無くなっていたそうです。 | |

| 18 | 法童坊* | 住持の法童坊孝以は松花堂昭乗の門人でした。筆が達者で三の鳥居の銘文を書いたそうです。 | |

| 19 | 竹内坊 | 井關坊の替地跡、また、旧岩本坊に近い西側、杉本坊の領地内に在ったとも伝えられています。 | |

| 20 | 水本坊 | 坊の名は、石清水の源に在ったからだと言われています。長禄2年(1458)足利義政が参拝のとき、禊谷の水上の掃除は、水本坊の沙汰で行われました。 | |

| 21 | 楠本坊* | 角坊 | 長谷寺の観音頂上薬師如来像の厚木が石清水護国寺東庭の楠をもって造立されたことから角坊は楠本坊に改名されました。 |

| 22 | 鐘楼坊 | 護国寺の鐘楼が近くにあったことが坊の名の由来。客殿の天井は惣金張りで狩野永徳筆による極彩色の四季の草花が描かれていたといいます。 | |

| 23 | 門口坊* | 名の由来となった門口は、いずれのものか不明です。江戸中期から荒れていました。 | |

| 24 | 白壁坊* | 白壁坊は、護国寺の上西にありました。名の由来は「打見やり儘の此名を負けむ」と伝えています。 | |

| 25 | 北坊 | 喜多坊 | 石清水八幡宮寺本殿の北にあったことから、この名が付いたのではないかと言われています。 |

| 26 | 松坊* | 松坊は、北坊の向かいにありました。室町期には存在していた古い坊です。 | |

| 27 | 太西坊* | 大西坊、西坊 | 太西坊の住職、専貞は大石内蔵助良雄の実弟でした。大石良雄は太西坊に立ち寄り、仇討ちの大願成就を石清水八幡宮に祈願したといわれています。 |

| 28 | 窪坊 | 窪坊は、北谷の地の奥まった所にあったことからこの名が付いたそうです。 | |

| 29 | 栗本坊* | 栗木坊 | 古くは栗木坊と号しました。安永2年(1773)1月25日に瀧本坊とともに焼失しています。その後、弘化年間(1844-1848)には福泉坊が建てられました。 |

| 30 | 福泉坊 | 太子坂の南側道にあった栗本坊の跡地でした。男山考古録は、石清水五水の内に「福井」という井戸があり、福泉坊と関連づける説があると伝えています。 | |

| 31 | 萩坊* | 萩の坊 | 狩野山楽が難を逃れて萩坊に身を隠していました。このときに山楽が描いた絵が萩坊にたくさんありました。 |

| 32 | 塔坊* | 藤坊、塔本坊、藤本坊 | 明応3年の護国寺炎上の火元となったのが塔坊でした。「藤坊」「藤本坊」ともいい、読みをもって呼ばれたようです。弘化年間(1844-1848)には門のみが残っていました。 |

| 33 | 石清水坊* | 宮本坊、行教院 | 行教和尚が住んだことから宮本坊、また行教院と呼ばれました。行教和尚が所持していた剣や行教自筆の軸があり、軸は敵国降伏の祈祷の際に掛けられました。 |

| 34 | 瀧本坊* | 無動院 | 松花堂昭乗ゆかりの坊。寛永4年(1627)3月23日から寛永14年(1637)12月まで住職を勤めた |

| 35 | 下坊 | 下の坊 | 「上坊」に対峙し、大坂道筋の最下にあったことから、この名が付いたと伝えられています。松花堂昭乗の師であった實乗が、後に下坊に住んだそうです。 |

| 36 | 泉坊 | 阿弥陀院 | 泉坊は松花堂昭乗が晩年、泉坊の横に松花堂を建てた所です。建物は、小早川秀秋の寄進によるものです。廃物希釈後、松花堂庭園に移設されています。 |

| 37 | 學修坊 | 平等王院曾清という人の二男が學修坊に住んでいました。古記に応永17年(1410)の記述があり、室町時代からあった坊です。 | |

| 38 | 東坊* | 男山の麓にある高良社を預かり、長く守護していましたが、東坊の力が衰え、ついに無住となり、大乗院が高良社を守護するようになりました。 | |

| 39 | 橘本坊* | 胡蝶坊 | 八幡太郎義家(源義家)の産着、甲冑、旗が奉納されていましたが、宝暦9年(1759)2月9日に出火。周囲の7つの坊とともに焼失しました。 |

| 40 | 新坊* | 橘本坊からの出火で類焼。本堂はなく客殿の中に仏間があり、そこに本尊の不動尊が安置されていました。宝暦年間の類焼後、再興されました。 | |

| 41 | 井上坊* | 石清水坊(宮本坊)の南隣にありましたが、弘化年間(1844-1847)ごろに山が崩れて倒壊し、廃絶しました。 | |

| 42 | 梅坊* | 嘉永元年に東坊と橘本坊の間に、梅坊だという狹間の一室が残っていたそうです。室町期からあった坊ですが詳細なことは分かっていません。< | |

| 43 | 遺蹟坊* | 井關坊 | 眞助東谷殿の遺跡にあったことから、遺蹟坊と号したようです。宝暦9年(1759)2月9日、橘本坊からの出火で類焼してしまいました。 |

| 44 | 成就坊 | 成就坊は、泉坊の南隣にありました。母屋には唐破風の扉が付いていました。石清水八幡宮における承任座一臈の役職でした。 | |

| 45 | 閼伽井坊* | 山井坊 | 徳川家の祈祷所で、閼伽井坊名産の菖蒲革を添え奉るという神事が執り行われていましたが、弘化年間(1844-1847)までには絶えていたようです。 |

| 46 | 櫻井坊 | 坊の近くに櫻井があり、この名が付いたそうです。「一本上櫻井坊」と書かれたことから、同坊の下には、同名の坊があったのではないかと、男山考古録は伝えています。 | |

| 47 | 寶性坊 | 寶性坊がどこにあったのかは不明です。孝澄という僧がいたことが『古記』に見えますが、そのほかは分かっていません。 | |

| 48 | 谷口坊 | 谷口坊は中谷口にあって、この名が付いた以外は分かっていません。 | |

| 49 | 橘坊 | 西橘坊 | 朱色に塗られていた表門は、橘坊に泊まっていた石清水八幡宮修復の彩色師職人がやった仕業だったとか。世間の人は、この門を「赤門」と呼んだといいます。 |

| 50 | 柑子木坊 | その所在は分かっていません。男山考古録は、橘坊の旧名ではないかと言っています。 | |

| 51 | 椿坊* | 欸冬坊 | 椿坊は、別名を欸冬坊といい、欸冬=「ふき」が一面に植わっていたそうです。また、小侍従の坊とも言われ、検校だった光清法印の息女が近衛院皇后多子に仕え、高倉院の時の内侍になったとも言われています。 |

| 52 | 蔵坊 | 中谷坂路の北側にあって、椿坊の下隣にありました。この坊は、宝暦9年(1759)2月9日に橘本坊からの出火によって類焼し、焼亡してしまいました。 | |

| 53 | 林坊 | 嘉永元年(1848)には絶えて無く、その所在も明らかでありません。『御殿司補任記』には、御殿司一臈快紹臈の名が見えます。 | |

| 54 | 杉本坊 | 新勝院 | 新勝院を相続してこの名を名乗るようになりました。この杉本坊も宝暦9年(1759)に焼亡しましたが、弘化年間(1844-1848)までに西谷にある南大塔の西に再興されました。 石燈籠は確認されていません。 |

| 55 | 眺望坊 | 眺望坊がどこにあったのかは不明です。御殿司の執行に補せられた住職が、正長2年(1429)3月19日に亡くなったと伝えていますから、室町期に存在した坊です。 | |

| 56 | 祝坊* | 岩坊 | 古くは岩井坊といい、その後、読みが同じである「祝」の字をあてたようです。宝暦9年(1759)2月9日に橘本坊からの出火によって類焼、焼亡しました。 |

| 57 | 横坊* | 寶塔院の東に下る坂路の南側で、石清水八幡宮本殿の真横にあったことから、この名が付いたとされています。本尊は平等王院愛染明王を安置していました。 | |

| 58 | 辻本坊* | 閼伽井坊の東隣にあった坊舎は、社士神原市左衛門秋政が居宅を譲り受けて移設し、再興されました。本堂は座敷西の間に仏壇を構え、本尊の不動明王座像を安置していました。 | |

| 59 | 高坊* | 高坊は、何度か場所を移設されているようです。『旧記』によると皇居に準えられるほど荘厳であったといい、上皇の御幸や天皇の行幸においては休憩所となったようです。 |

|

09 岸本坊 きしもとぼう 【別称】 【役職】 【所在】 岸本坊の所在は分かっていません。男山考古録には「旧記に岸本坊空澄の名あり。御殿司相傳記に空澄は少将というとあり。社務農清子にて、報恩寺に住みて空圓弟子となり、永正2年(1505)8月25日に入寂の由見えたり、岸本坊には、後に住ると知る」とあります。 石灯籠は確認されていません。 |

|

13 西門口坊 にしもんくちぼう 【別称】 【役職】 【所在】西谷 西谷の門口にあったことから、この名が付いたそうです。しかし、その正確な位置は不明です。男山考古録の著者、藤原尚次が言うところによると、宝暦年間(1751-1764)の杉本坊が類焼した後、一社に願いて大塔西空き地に再興したとあります。 西門口坊の石灯籠は確認されていません。 |

|

19 竹内坊(宿坊) たけうちぼう 【別称】 【役職】 【所在】 竹内坊の所在は不明です。井關坊の替地跡にあったといいますが、定かではありません。また、法童坊前の道の突きあたりの旧岩本坊に近い西側、杉本坊の領地内に在ったとも伝えられています。旧記には竹内坊重明、竹内坊宗旬の名が見えます。 竹内坊の石灯籠は確認されていません。 |

|

23 門口坊(宿坊) もんくちぼう 【別称】 【役職】衆徒 【所在】北谷 門口坊は、鐘楼坊の西上、北谷道の北に在りました。この名が付いた門口は、いずれのものであったたのか不明です。門口坊も江戸中期から荒れていたといいます。 門口坊の石燈籠は1基のみ確認されています。それは延享3年(1746)6月のものです。 |

|

24 白壁坊(宿坊) しらかべぼう 【別称】 【役職】衆徒 【所在】北谷 白壁坊は、門口坊の対面にあり、道より南、護国寺から見ると上西にありました。男山考古録は、この名の由来は「打見やり儘に此名を負けむ」と伝えています。 白壁坊の石燈籠は3基が確認されています。一番古いものは延宝6年(1678)12月で、続いて元禄9年(1696)6月と同年8月のものです。 |

|

28 窪坊 くぼぼう 【別称】 【役職】 【所在】北谷 窪坊は、北谷の地の奥まった所にあったことからこの名が付いたそうです。御殿司補任記に窪法快尊の名が見えます。また、年中用抄は小別当法印が永世2年(1505)2月12日に亡くなったことを伝えています。 窪坊の石燈籠は確認されていません。 |

|

37 學修坊 がくしゅうぼう 【別称】東谷殿 【役職】御殿司 【所在】東谷 【石燈籠】確認されず 學修坊の詳しい所在は分かっていません。平等王院曾清という人の二男が學修坊に住まいして、東谷殿と号したということです。古記に応永17年(1410)の記述がありますから、室町時代からあった坊のようです。 學修坊の石燈籠は確認されていません。 |

|

44 成就坊 じょうじゅぼう 【別称】 【役職】承任座 【所在】東谷 【石燈籠】確認されず 成就坊は、泉坊の南隣にありました。「門は西のほうにあったが、大坂のほうを表とした」といい、通常は大坂道から出入りしていたようです。また、母屋には唐破風の扉が付いていました。成就坊には石清水八幡宮における承任座一臈の役職についていた人が住んでいたそうです。 石燈籠は確認されていません。 |

|

47 寶性坊 ほうしょうぼう 【別称】 【役職】 【所在】中谷 【石燈籠】確認されていません 寶性坊がどこにあったのかは不明です。孝澄という僧が同坊の住職だったことが『古記』に見えますが、そのほかは分かっていません。 石燈籠は確認されていません。 |

|

48 谷口坊 たにぐちぼう 【別称】 【役職】 【所在】中谷口 【石燈籠】確認されていません 谷口坊は中谷口にあって、この名が付いた以外は分かっていません。 石燈籠は確認されていません。 |

|

50 柑子木坊(宿坊) かんしきぼう 【別称】 【役職】御殿司 【所在】中谷 【石燈籠】確認できず 柑子木坊は、「かんしきぼう」と読むのが正しいのかどうか分かりません。また、その所在は分かっていません。男山考古録は、橘坊の旧名ではないかと言っています。『御殿司補任記』には,柑子木坊重俊法印の名が見えます。 石燈籠は確認されていません。 |

|

52 蔵坊 くらぼう 【別称】倉坊 【役職】 【所在】中谷 【石燈籠】確認できず 蔵坊は、中谷坂路の北側にあって、椿坊の下隣にありました。倉坊と書く場合もあったこの坊は、宝暦9年(1759)2月9日に橘本坊からの出火によって類焼し、焼亡してしまいました。 石燈籠は確認されていません。 |

|

53 林坊 はやしぼう 【別称】 【役職】御殿司 【所在】中谷 【石燈籠】確認できず 林坊は、嘉永元年(1848)には絶えて無く、その所在も明らかでありません。『御殿司補任記』には、御殿司一臈快紹の名が見え、文明2年(1470)7月2日に亡くなったという記述があります。 石燈籠は確認されていません。 |

目次へ

目次へ