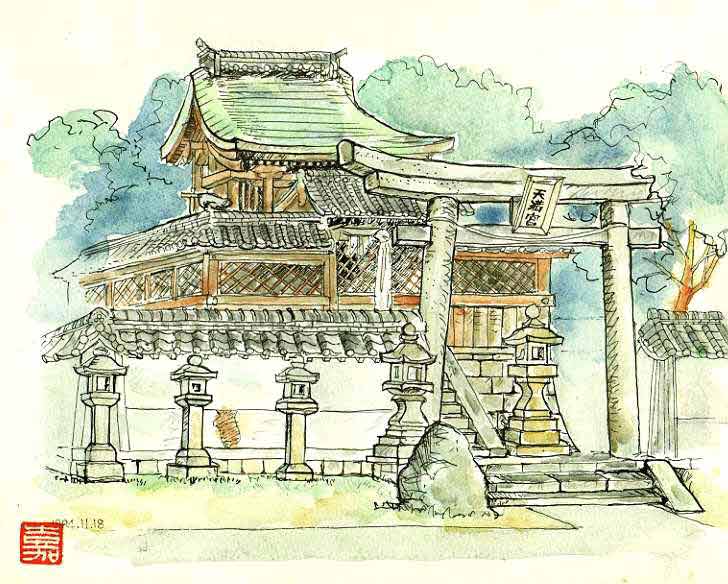

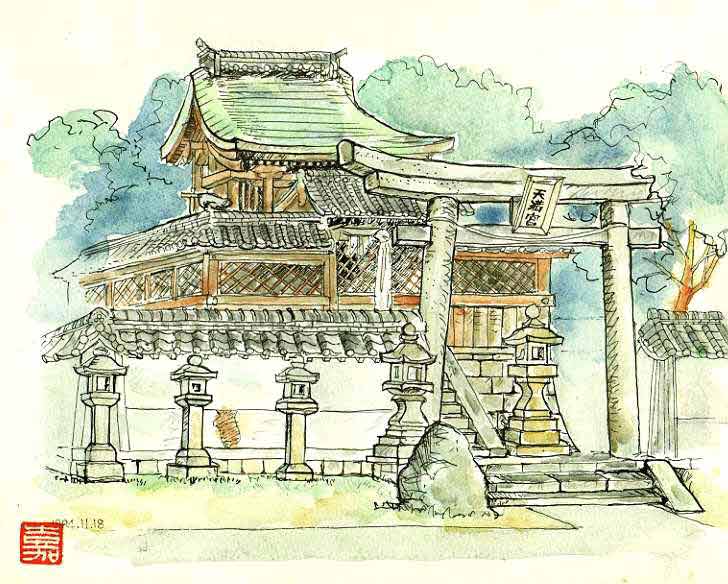

かわぐちてんまんぐう

川口天満宮

所在地:八幡市川口堀ノ内

学問の神、菅原道真を祭神とする天満宮が、川口堀ノ内の集落の中にある。「川口天満宮」という。境内の入り口と社前は石造りの鳥居が建ち、高い石垣の上に社殿が造られ、外側には土塀、内側は格子塀で囲まれている。

社の縁起は、創建のいきさつを次のように伝えている。

宇治に住む公卿があるとき、男山付近から現れた光が空を照らしたのを見て、その原因を調べていくと川口村に至った。村の南東300メートルほどのところに池があり、夜中に池の中から光を発して天神六体の像を形づくった。これを聞いた一条天皇は深く感銘を受けて大社創建の命を下し、長徳元年(995年)に社殿を建立した。

記録によると、天保11年(1840年)社殿修造の際に発見された棟札には、文禄3年(1594年)4月16日に造営したと記載されていたという。また、光を発したという「天神池」はすでになく、今は「天神崎」の地名だけが残っている。

川口村の地名は、村が奈良川(木津川)の口にあるため、この名が付されたと『男山考古録』は記している。

天満宮のある堀ノ内は文字通り村の周囲を濠で囲まれた環濠集落である。これは敵の襲撃に備えるとともに、河川の氾濫や洪水を防ぐ役目も果たしている。個々の家々は、石垣や盛り土で一段と高くし、道も南北に抜ける中央の一本以外、迷路のように入り組んでいる。いわゆる中世の面影を残した集落となっている。

|

目次へ

目次へ

目次へ

目次へ