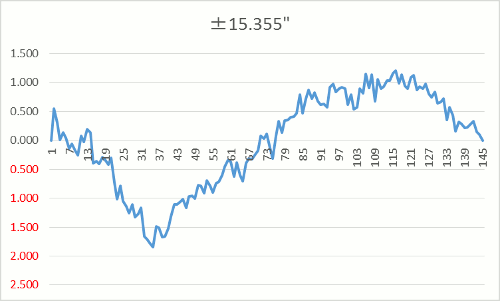

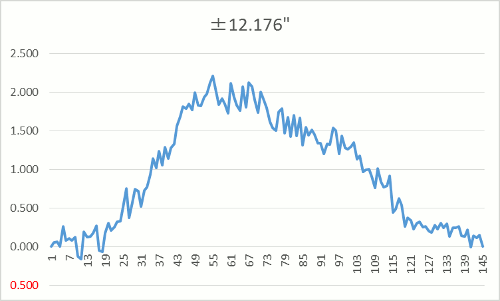

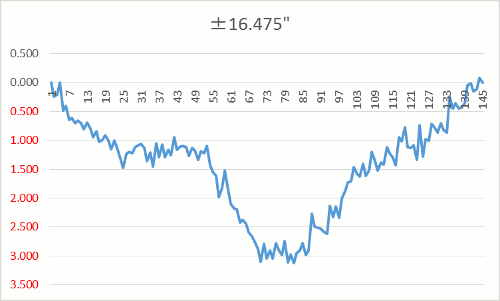

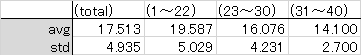

▼平均と標準偏差

- 数値は半値(±)、単位は秒角

- 1〜22

- 雲台のカメラ台にカメラボディ直付け

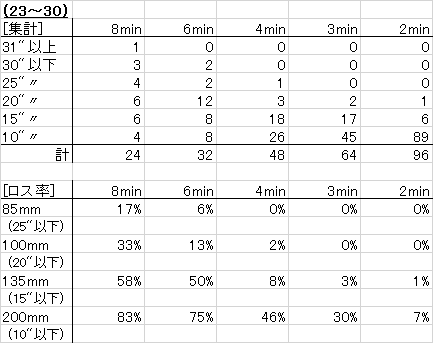

- 23〜30

- カメラとレンズの前後バランス取り

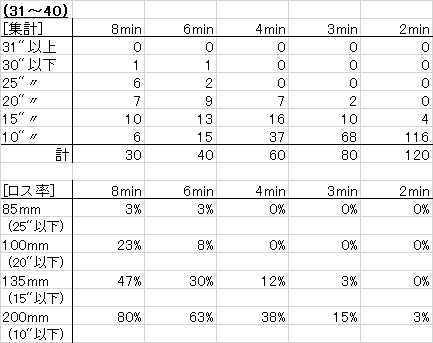

- 31〜40

- 極軸部分のバランス取り

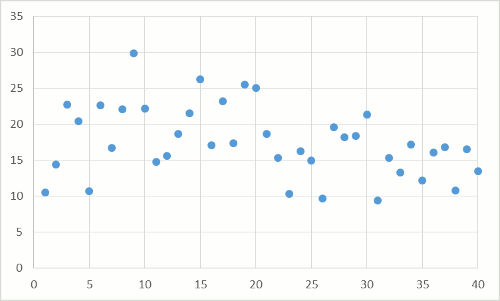

- X軸:測定回数、Y軸:ズレ角度(秒角)

- 明細

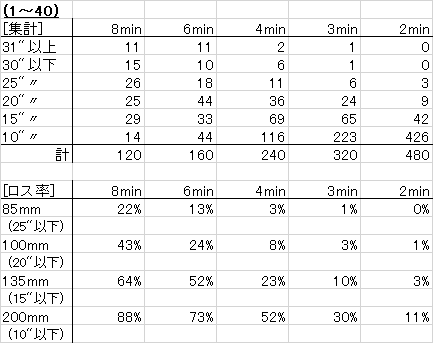

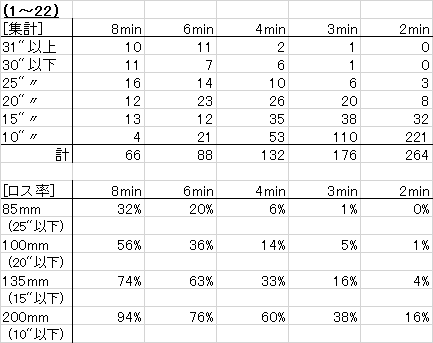

▼集計とロス率

- [集計]は露光時間毎のズレを計り、所定のズレ角度に分類している。内訳の数字は回数。

- [ロス率]は[集計]の結果に基づき、焦点距離別に括弧内の基準に収まっていないものを計算している。

- 実際の撮影ではインターバールの時間があるので、測定結果と同じにはならない。