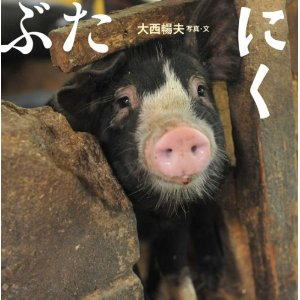

「ぶた にく」

大西暢夫

幻冬舎 210.1.30 1600円

知識の本? ノンフィクション?

写真で黒豚の誕生から、その飼育状態、出荷。そして、と殺されて食品に加工されるまでを紹介したもの。

実際にこの黒豚の養豚を行っているのはゆうかり学園という知的障害者の施設だそうだ。

以下、作者の意図、主たるテーマを想像してみた。

1 主観を入れずに、豚肉が生産されるまでをありのままに読者に伝えたい。

2 知的障害者の皆さんが自立して生産に携わっている姿を知ってほしい。

3 豚にも命がある。このように命を奪うのは残酷ではないのか。

4 人間が生きていくためにはこのように生物の命を奪うのは仕方がないことだ。

5 人間が生きていくために生き物の命をもらうのだが感謝の気持ちを持ってほしい。

プロの写真家らしいが、写真はあまり好きになれなかった。最初の方のものは何の写真か一見してわからない。黒豚のせいもあるが画面が黒くて見づらい。芸術的にどうなのかは私にはわからないが。

と殺するために生産した動物について命あるものとして見ることはどうなのか。簡単には論じられないと思う。

過去に、闘牛になる牛といっしょに逃げ出した少年を描いた映画があった。また、出荷される途中でトラックから逃げ出した子豚が主人公のCGアニメがあったと思う。

俗に情が移るという。畜産業を営む農家の子どもやその当事者はそのような葛藤をいつも感じているのだろうか。(信原和夫)

『ぶた にく』をよむ

中村柾子によれば「科学絵本の魅力」とは、「本がきっかけとなって、普段なかなか目が向かないものに目がいくようになり、それが実体験につながることや、そこから新たな疑問がうまれること」や「(こどもの)好奇心の及ぶ範囲をぐっとひろげてくれる」ところにあるらしい。(『絵本の本』)本書はまさにその点で典型的な「科学絵本」になる。

「今夜かもしれない」との書き出しは宮沢賢治の「フランドン農学校の豚」を

想起させる。(本書は賢治本=屠殺の話と違って子豚の誕生の話だが・・・)

撮影者の目線が豚の目線にあって迫力十分。(子豚の誕生や豚に向き合う場面など。絵ではこの迫力は生かせないだろう。)見開きの豚の近写は暗いがこれも迫力あり。

文章でいえば、子豚の誕生の「職員が必死に手を尽くしたものの呼吸をすることはなかった。」p、11や「人間が近づくと大きな声を発し、威嚇して子豚を守ろうとする。」p、21などは明らかにおとなが子どもの読み聞かせる文になっている。豚の解体場面や吊り下げられている場面の写真などは子ども読者とどう向き合うかも問題にされるだろう。読み聞かせとなると言葉なしのページをどのように読むかが問題になろう。(読み手の力量と絵本観が問われるだろう。)

本書のストリーは「豚」(表紙)が「ソーセージ」(裏表紙)になるまでの話になるのだろうか。とすればテーマはどうか。「豚は人間の都合で生かされているのだ。」は紋切型的読みだろうし、「人間にとって、ときに豚はかわいい生き物だけど、でもやっぱりおいしいいきものなのだ。」となると人間中心の視線からの<よみ>になる。「すべてを食べ尽くしてこそ、むくいることだと僕は思う。」と著者は書くのだが。

本書は「ぶたにく=豚肉」の話ではない。『ぶた にく』の話であった。

最後に疑問点。本書は「知的障害のある人たちの福祉施設」「ゆうかり学園」が舞台となっているらしいがそれが読み取れない。

たまにこうした絵本を<よむ>機会もあってもいいと思いました。

2012年2月18日 大藤 幹夫

『ぶたにく』(大西暢夫:写真)―生命をつなぐ―

大阪から橿原に向かう近鉄大阪線は、上六から30分ほど走ると、大和川を越え右手に二上山が見え、やがて下田駅、その次が五位堂駅となる。この鄙びた駅名が示すように、大阪のベッドタウン化しているとはいえ、このあたりはいなかの風情がかなり残っている。この下田駅近く国道沿いに、いくつかの商店が入ったジャンボスクェアという2階建ての建物があって、その中にM電機店があり、そこへときどき自転車で出かける。

ある夕方のことである。M電機からの帰り道、大きな動物を連れゆっくりと歩く女性を見かけた。大型犬のグレートビレーニーズと思い、通り過ぎたが、犬にしては変と自転車を止めて薄暗がりごしに見ると、ブタだった。ハーネスに結ばれた先を女性は握っていた。この散歩姿はその後も1度見たからこのブタはペットに間違いない。

ブタというと泥まみれで汚いというイメージがあるけれども、意外に清潔ずきだとどこかで読んだ覚えがある。町で見かけたブタはやや老いた感じがしたが、肌は手入れが行き届いた感じがした。

写真絵本『ぶたにく』には、ブタってこんなに人なっつこい表情をするのかと驚かされた。私が出会った女性もこのかわいい顔に惚れたに違いない。本書は子ブタの誕生、かわいい顔、成長、工場で肉となった様子などを鮮明な画像で追っている。こうした場面の中で、首を切り皮をはいで肉としてぶら下げられた場面は強烈な印象を与えるが、こうして食用になるのだと訴えるには、絵よりも本書のような写真の方がレアリティがある。飼育、食肉化する人は当然存在するのだが、本書ではおさえられているようで、ために読者の想像にまかせているようだ。

本書から、他の生命をいただいて、わたしの生命をつないでいる、という思いを強く持った。(向川幹雄)