なぜか独奏楽器の定位がピンポイント

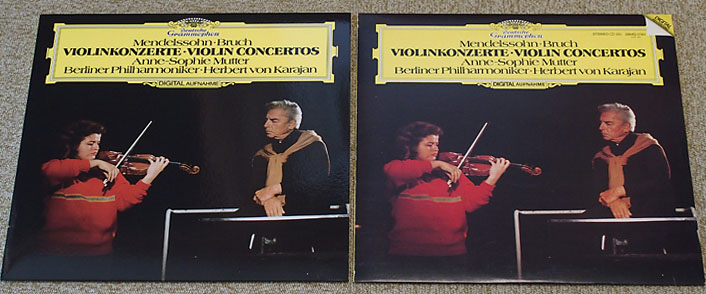

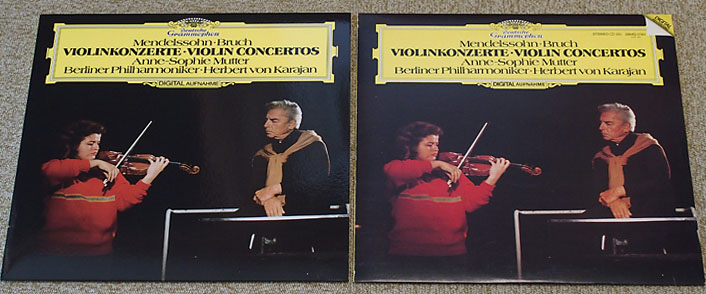

以前から不思議でならなかったことがあります。 1980年代初期のデジタル録音のアナログレコードのみ,独奏楽器や歌声が,アナログ録音なみにピンポイント定位なのです。 当時のデジタル録音はCDと同じ44.1kHz。CDは,最新のDAコンバータ(ESS9028, 9038系など)で,ようやくアナログやハイレゾに近い定位になったけれど,1世代前までのDACならCDの定位はアナログにもハイレゾにも劣る。高域の位相精度の差が原因です(拙著「実用オーディオ学(増補)」参照 コロナ社のページ)。 1980年代のDACが(プロ用機材でも)現代のDACに勝るはずはないのに、1980年代初期のデジタル録音アナログディスクに限って,独奏楽器や声の定位が良いのは,なぜ? ある可能性を思いついたので、それを確認するためにわざわざ買い足したのが、トップ画像のカラヤン&ムターによるよるメンデルスゾーン&ブルッフのバイオリン協奏曲のLPです。 右肩に誇らしげにDigitalと書いてある右のLPが1980年発売で、発売当時に買ったもの。左は、今回買ってみた2015年頃のアナログレコードブームに乗った再発売盤。 聞き比べると,差は明快。1980年代のLPは,ムターのバイオリンの定位がやたらとよい。 一方の再発売盤は,まさしく、数世代前のDAコンバータで44kHzをアナログ化した定位のぼやけ方。これはCDの音です。 これはなぜ? 私が思いついた可能性は以下です。 1980年初頭,欧州には既にマルチチャンネルのPCMレコーダーがあったので,欧州の録音はマルチチャンネル録音のはず。すると,マルチのうちの少なくとも1本のマイクは,独奏者ムターの前に置かれ,バイオリンの直接音をしっかり録ったはず。 そのあとのミキシングで,マルチの各チャンネルをそれぞれDA変換し,それをアナログコンソールでミキシングし,その2chアナログマスターでLPを作ったのではないか。これなら,一回も2chデジタルを通っていないので、マルチchの威力はそのまま活かせて,ムターのバイオリンの直接音がLPでピンポイント定位するのもありえそう。 一方,再発売盤は,これは想像ながら、厄介なUマチック用のマルチチャンネル・マスターテープでなく,CD用の2chデジタルマスターを使ってLPを作ったのではないか。それなら,マルチで録ったことによるバイオリンのピンポイント定位が失われるのは納得できる。 1980年台のデジタル録音アナログレコードは,かなり「大あたり」が多いです。特に,協奏曲での独奏楽器は,ほぼピンポイント定位。ぼやけたCDよりはずっと良い。なんかお得な気分になれます。

|