| 発酵器と納豆作り (2011.5, 2010.8) |

(2011.5.22追記)(2010.8.28掲載)

(2011.5.22追記)(2010.8.28掲載)納豆を手作りしてみたくなり、発酵温度を一定に保つための温度コントローラを自作し、市販のタオルウォーマと組み合わせて発酵器を作ってみた。

温度コントローラ作りは少し苦労したが、納豆作りは意外と簡単にでき、手作り納豆を楽しんでいる。

そのうちヨーグルトなどにも挑戦してみたい。

最近は、北海道産の小粒大豆すずまるで楽しんでいる(2011.5.22追記)。

大豆

近所のスーパでは小分けされた袋しか置いてなくて割高だったので、町田の商店街をさまよい老舗の富沢商店で2Kg入りの袋を購入。900円位だったと思う。60食分作れば、1食分で材料費は15円。

しかし、納豆は3パックで100円弱で売られているので、手作りしても値段的なメリットは少ない。

ネットで手作り納豆を検索すると、納豆が手に入りにくい海外在住の方々が挑戦している記事が結構見つかる。

仕込み量200g

1回の仕込量は200g。これで6食(パック)分作る。

完成までに約2.5日かかるので、金曜日の夜から仕込みを開始し、食べられるのは月曜の朝になる。

一晩水につける

豆をザルに入れて軽く洗った後、一晩たっぷりの水につける。写真は一晩経ったあとの土曜日の朝の様子。2倍以上に膨らんでいる。

圧力鍋で煮る・蒸す

圧力鍋で煮るか蒸す。左の写真は煮る前の様子。

アクを取る

煮始めるとアクがでてくるので取り除く。まだ蓋は閉めない。アクがでなくなったら蓋をして圧力をかける。

圧力をかける

煮る場合は圧力をかけた状態で約15分。その後、火を止めて圧力が下がるまで約15分蒸らす。

蒸す場合は、25〜30分くらい圧力をかけたほうがよさそう。

蒸した様子

圧力鍋で蒸した場合の豆の様子。

蒸した方が豆のふくらみ方が少ないようで、少し小粒で歯ごたえのある納豆ができる。また、少し豆の味が濃い感じになる。旨味が逃げないからか。

納豆菌を準備

種になる納豆菌は、市販の納豆から取り出した。

熱湯で殺菌した計量カップ内で、市販の納豆1パック分をよくかき混ぜて粘りを出した後、熱湯を注いでぬめり分を溶かす。納豆菌は100℃では死なないので大丈夫。雑菌は死滅する。

納豆菌の保存

納豆菌をたっぷり含んだぬめり液を熱いうちに製氷皿に移す。念のためこの製氷皿も熱湯をかけて消毒しておいた。

粗熱がとれたら冷凍庫で冷凍する。こうやって納豆菌を保存するアイデアは下記のサイトを参考にさせて頂いた。感謝。

納豆菌をまぜる

事前に熱湯をかけて消毒した耐熱ボウルに上記の凍った納豆菌を入れ、煮上がった大豆を投入する。

凍った納豆菌はあっと言う間に溶けるので、豆全体にまんべんなくまぶすようにかき混ぜる。

パック詰め

100均で買ってきた3個100円のパック6個に小分けする。このパックも事前に熱湯を入れて殺菌。

納豆は発酵するときに酸素が必要なので、浅く(豆2〜3個程度の厚み)入れる。また、蓋は少しずらしておく。

発酵器

発酵器に使うのは、飲食店などでおしぼりを熱くしておくためのタオルウォーマ。これを発酵器に使うアイデアは以下のサイトから。感謝。

■ 発酵(醗酵)器を作る ■ タオル蒸し器がお勧めです

(注)タオルウォーマは庫内の温度が60℃前後になるので、そのままでは使えません。ヒータのオンオフを行う温度コントローラが必要です。

温度コントローラ

庫内を納豆の発酵に丁度よい40〜42℃に保つために温度コントローラを自作した。ヨーグルトなどの発酵にも使えるように温度や時間は自由に設定できる。

PICマイコンと温度センサ、ソリッドステートリレーなどから構成される。1秒毎に庫内の温度を測定し、設定温度より高ければAC出力(タオルウォーマの電源)をオフし、低ければオンすることで温度を一定に保つ。タオルウォーマ本体は無改造。

詳細は、PIC電子工作の温度コントローラに掲載。

発酵器内

発酵器に納豆パックを入れて発酵開始。庫内の湿度を保つために水を入れた器も入れておく。

中央に見える黒いコードは温度センサのコードで、先端にセンサがある。

庫内の温度変化

グラフは発酵温度42℃をセットし、スタートしたときの庫内の温度変化の様子。

スタート後10分位で設定温度に達して、その後は一定になる。一定になった後は、殆ど通電しないので24時間発酵させても消費電力は僅か。

発酵中

発酵温度42℃で24時間発酵させる。タイムアウトするとアラームが鳴って自動的にオフになる。

土曜日の朝に発酵を開始し、終わるのは日曜日の朝。発酵中に発酵器の扉を開けるとアンモニア臭がして、順調に発酵していることがわかる。が、臭いは子供に不評。

熟成後

日曜日の朝、発酵が完了したら発酵器から取り出して常温になるまでさます。その後、冷蔵庫に入れて1日以上熟成させる。発酵完了直後はアンモニア臭が強くて食べられない。

写真は1日経ったあとの月曜日の様子。表面が白っぽくなり、納豆菌が繁殖していることがわかる。

計量

1パック約80gでできあがり(容器の重さが20g強ある)。市販の納豆パックより少し多いか。

200グラムの大豆が、約500gの納豆になった計算なので、重量比で約2.5倍になる。

納豆できあがり

かき混ぜるとよく糸を引く納豆のできあがり。醤油を垂らしてさらにかき混ぜ、熱いご飯にのせる。旨い。

スーパなどで買う納豆より大粒の納豆になったが、噛むと豆の味が広がり小粒にはない旨さがある。でも、小粒の大豆が手には入ったら、小粒納豆も作ってみたいが。

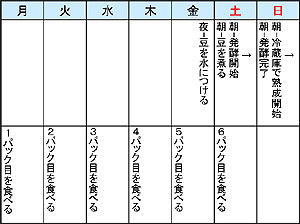

スケジュール

納豆の仕込みと食べるスケジュール(^_^)

仕込みは結構手間がかかる(といっても1時間ほどだが)ので、週末に行い、それを翌週食べるスケジュールで廻し始めた。

1日に2パック以上食べたり、食べない日もあるので6パックで丁度よい感じ。

(2011.5.22追記)

すずまる

その後、小粒大豆すずまるが手に入ったので作ってみたら、なかなかよかった。しかし小分けで買うと割高なので20Kg入りの業務用を購入してしまった。1万円弱。本当の業務用に比べるとまだ高いかもしれない。

200gで1週間分が目安なので、単純計算で100週間。約2年分になる。痛まないように保存に注意しないと。

すずまる

袋を開けるとこんな感じで大量にあり、どうしようかと少し後悔。

すずまる納豆

発酵を終えた様子。上記のタッパよりも少し大きめのタッパで仕込んだ。

納豆かき混ぜ棒

納豆かき混ぜ棒を使って蕎麦猪口(ちょこ)でかき混ぜるとよく糸を引く。刻みネギを入れてみた。

| Copyright (C) from Metal Woods 2010 |