M71.室戸海岸の気温、盛夏

著者:近藤純正

室戸岬漁港「とろむ」と国立室戸青少年自然の家の駐車場において気温観測を行

なった。本報告は2014年盛夏の結果である。平均気温について室戸岬観測所

(旧測候所:標高185m)と比較すると、「とろむ」は7月18日~8月8日の22日間平均

で1.50℃高く(標準偏差±0.27℃)、自然の家(標高270m)は7月18日~9月4日の

49日間平均で0.51℃低い(標準偏差0.44℃)ことがわかった。

盛夏について、気温の高度による低下率(高度減率)は、「とろむ~室戸岬観測所」

で0.82℃/100m、「とろむ~自然の家」で0.75℃/100mである。これら高度減率は他の

季節よりわずか大きめであるが、日々の変動が大きい。全観測期間中の高度減率の平均値

は、「とむろ~岬観測所」で0.74℃/100m、「とむろ~自然の家」で0.66℃/100m、

晴天日に限れば小さくなり、それぞれ0.64℃/100mと0.49℃/100mである。

盛夏の晴天日(全地点の同じ日の日照>8時間)について比較すると、とろむの平均

気温(27.6℃)は内陸の江川崎(27.6℃)と同じであり、高知(28.5℃)より0.9℃

低い。日変化幅(正午過ぎの気温と日の出頃の気温の差)を比較すると、内陸の

江川崎の9.7℃(=32.9℃-23.2℃)、高知の7.3℃(=31.9℃-24.6℃)に対し、

「とろむ」は3.6℃(29.3℃-25.7℃)で変化幅が小さい。(完成:2014年9月18日)

本ホームページに掲載の内容は著作物である。

内容(結果や方法、アイデアなど)の参考・利用に際し

ては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。

更新記録

2014年9月16日: 概要の作成

目次

71.1 はしがき

71.2 観測の方法

71.3 観測結果

71.3 まとめ

観測協力者(敬称略)

島田信雄(室戸市観光協会)

石川昇、松田公治、濱田竹央(国立室戸青少年自然の家)

室戸ドルフィンプロジェクト(理事長:升井俊六)

71.1 はしがき

高知県東部の室戸の気温は、テレビなどで報道される気温より高いことを確かめる

ために海岸の代表地点として室戸岬漁港「とろむ」において2014年1月23日から気温

の連続観測を行なってきた。

本章は、梅雨明け後の盛夏における観測であり、また全観測期間中の平均値

も示した。

盛夏の観測期間:

海岸「とろむ」:2014年7月18日~8月8日(22日間)

自然の家:2014年7月18日~9月4日(49日間)

備考1:ファンモータの停止

台風による強風、最大瞬間風速30.3m/s(8月9日), 42.1m/s(8月10日)による

波しぶきが通風筒のモータ部に入ったと考えられ、「とろむ」に設置した気温計の

ファンモータが停止したので、「とろむ」の気温解析は8月8日までとした。

備考2:室戸岬観測所

室戸岬特別地域気象観測所(旧測候所)は、図中に表記する場合に長くなるので略称

「岬観測所」として表す。

晴天日の定義:

岬観測所、高知、江川崎(高知県西部内陸)の3地点における同じ日の日照時間が

いずれも8時間以上の日を晴天日とする。

2014年の梅雨明け後の9月4日までの晴天日は7月20、21、24、25日、27、28日の6日間

である。2014年の8月は雨天日が多く、ここで定義する晴天日はゼロであった。

71.2 観測の方法

海岸の代表地点「とろむ」の「ドルフィンセンター」の駐車場と、国立室戸青少年自然の家の

駐車場(略称:自然の家)に通風式気温計を設置し、10分間隔で記録した。

「とろむ」に設置した通風式気温計は、ヤング社製の通風装置(MODEL43502)が日射によって

0.2℃高く観測されるので、これを改造し4重の通風筒に直径2.3mmのPt1000オームのセンサー

を取り付け、高精度観測を可能にしたものである(「研究の指針」の

「K81.市販品を改造した高精度の通風式温度計」)。

自然の家に設置した通風式気温計は、上記ヤング社製の通風装置を大改造した「省電力通風筒」

を用いた(「研究の指針」の「K92.省電力通風筒」

の「その1: ヤング社製品の改造型」)。

「とろむ」の気温計の写真は「身近な気象」の

「M68.冬の室戸海岸は高知市内より平均2℃ほど暖かい」の図68.1に、自然の家の気温計

の写真は「研究の指針」の「K92.省電力通風筒」の

図92.5の示してある。

71.3 観測結果

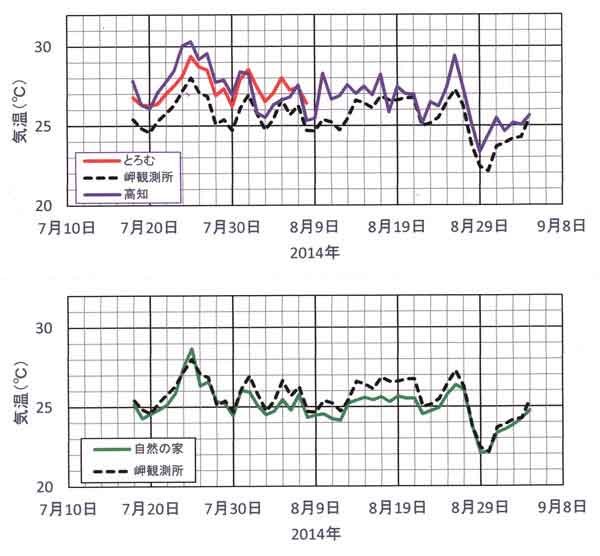

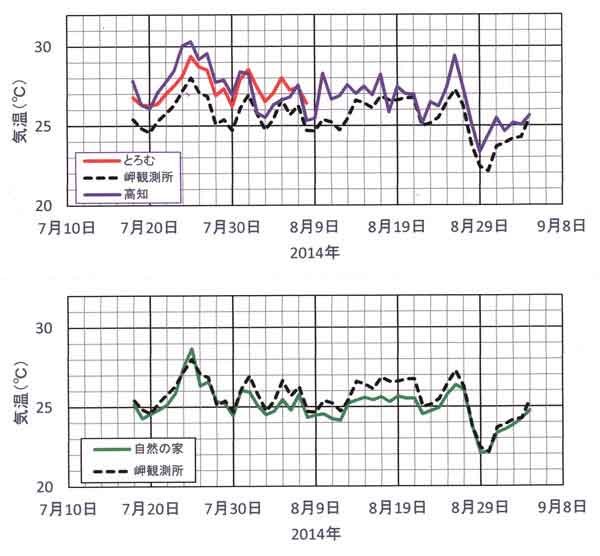

図71.1(上)は「とろむ」と岬観測所と高知における日平均気温の変化、同図(下)

は自然の家と岬観測所における日平均気温の49日間の変化である。

2014年は、8月9日~10日の台風通過後、9月まで晴天日が少ない夏であったが、

この期間は年間でもっとも高温の季節であり、平均気温は25℃以上となった。

とろむの平均気温を基準とすれば、高知はほとんど同じであり、岬観測所は1.5℃低く、

自然の家では1.9℃低くなっている。ただし、図に示されるように日々の気温差は大き

く変動している。

図71.1 梅雨明け後の盛夏における日平均気温の変化、上図中の「とろむ」は7月18日

~8月8日(22日間)、下図の岬観測所と高知は7月18日~9月4日(49日間)。

これまでの全観測期間中の結果を表71.1と71.2にまとめた。

表71.1 海岸の「とろむ」と岬観測所の気温差の平均値

気温差:「とろむ」の気温-岬観測所の気温、±は日平均気温差の標準偏差

1行目の気温差:岬の先端にある「岬展望台」で観測した気温を用いてある

期間 日数 気温差

2013年

10月29日~30日 1日間 1.33℃

2014年

1月23日~3月31日 68日間 1.32℃±0.46℃

4月01日~5月11日 41日間 1.29℃±0.52℃

5月13日~7月16日 65日間 1.30℃±0.37℃

7月18日~8月 8日 22日間 1.50℃±0.27℃

全観測期間の平均 196日間 1.34℃±0.42℃

気温の高度減率=1.34℃/(185m-3m)=0.74℃/100m

表71.2 岬観測所と自然の家の気温差の平均値

気温差:岬観測所の気温-自然の家の気温、±は日平均気温差の標準偏差

期間 日数 気温差

2014年

5月13日~7月16日 65日間 0.29℃±0.39℃

7月18日~8月 8日 22日間 0.51℃±0.44℃

全観測期間の平均 114日間 0.38℃±0.41℃

気温の高度減率=0.30℃/85m=0.44℃/100m

上記2つの表から、全観測期間の平均として、

「とろむ~自然の家」の高度減率=(1.34+0.38)/(270m-3m)=0.64℃/100m

となる。

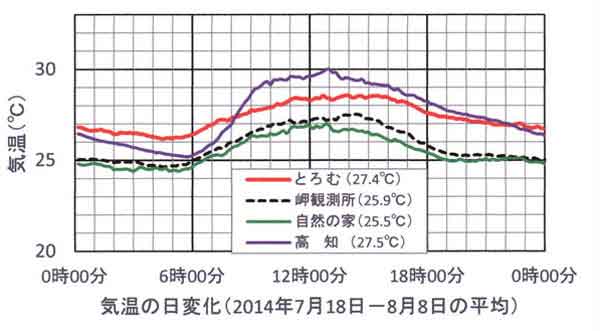

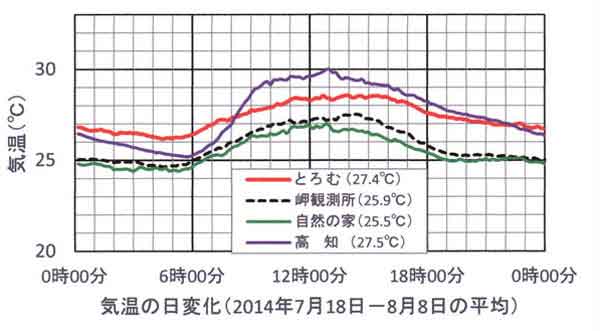

図71.2は気温の日変化を示しており、高知では変化幅が大きいが室戸の3地点

(とろむと岬観測所と自然の家)では、日変化幅は小さく、その変化傾向はよく似て

いる。

図71.2 梅雨明け後の気温日変化(7月18日~8月8日、22日間平均)、「とろむ」と

岬観測所と自然の家と高知の比較。図中の凡例カッコ内は22日間の平均気温を表す。

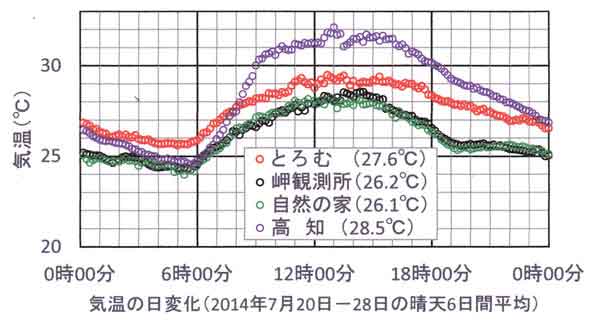

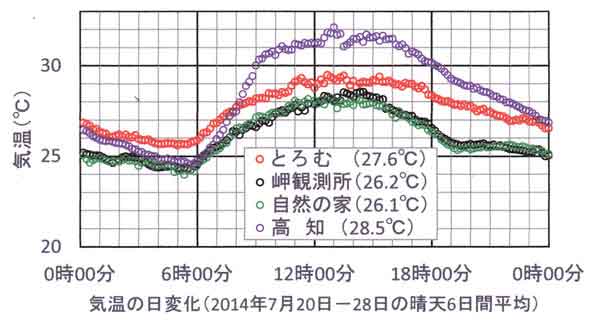

次に、晴天日のみについての気温日変化を図71.3に示した。

図71.3 盛夏の晴天日における気温日変化(7月20日、21日、24日、25日、27日、28日

の6日間の平均)。図中の凡例カッコ内は晴天6日間の平均気温を表す。

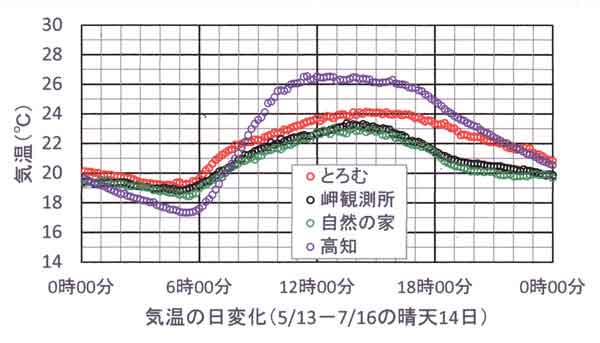

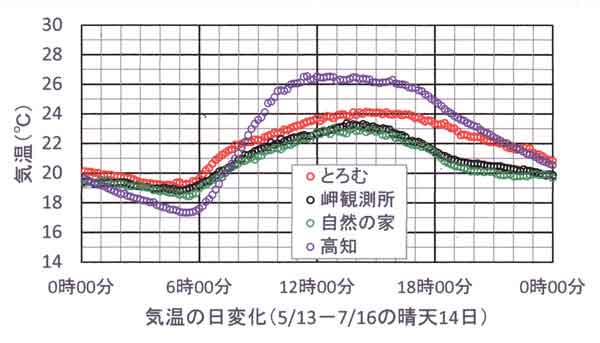

晴天日数はわずか6日間で少ないが、岬観測所と自然の家における気温差の日平均値は

小さい(平均気温の差=0.08℃)。この傾向は、晩春~梅雨期の気温差が晴天日に

小さくなる(平均気温の差=0.24℃)傾向と同じである(図71.4)。

図71.4 晩春~梅雨期の晴天日の気温日変化、岬観測所と自然の家と高知の比較。

図71.3によれば、高知では正午過ぎに31.9℃の高温になり、日変化幅が7.3℃と大きい

のに対し、とろむでは正午過ぎに29.3℃の高温になり、日変化幅は3.6℃で小さい。

図示していないが、内陸の江川崎(四万十川中流、アメダスの標高=72m)における

気温の日変化幅9.7℃と比較すると、室戸海岸「とろむ」における気温の変化幅は

小さく37%である。

室戸岬は南に向かって尖った地形が張り出す岬であり、どちらから風が吹いても海上

の気温の影響を受けるために、気温の変化が小さいのである。

ちなみに、陸地から離れた海上における気温の日変化幅は1℃未満である。

71.4 まとめ

室戸は暖流「黒潮」の影響を受けて、やや内陸にある高知や内陸の江川崎に比べて

朝・冬は暖か、昼・夏は涼しい温和な気候である。本章は、梅雨明け後の盛夏として

「とろむ」については2014年7月18日~8月8日(22日間)、自然の家については

7月18日~9月4日(49日間)の観測であり、1月以来の観測結果のまとめを表71.3と

表71.4に示した。

表71.3 平均気温のまとめ(気温の単は℃)

厳冬期:1月23~2月4日(14日間)

春:4月1日~5月11日(41日間)

晩春~梅雨期:5月13日~7月16日(65日間)、江川崎のみ5月14日~7月17日

同晴天日:同上期間中の同じ日の日照>=8.8時間、岬観測所と高知と江川崎とも

盛夏:7月18日~8月8日(22日間)

同晴天日(6日間):同上期間中の同じ日の日照>8時間、岬観測所と高知と江川崎とも

とろむ 岬観測所 自然の家 高知 江川崎

厳冬期 12.27 11.12 --- 9.89 7.48

春 16.44 15.15 --- 15.99 14.46

晩春~梅雨期 22.63 21.33 21.02 22.89 21.83

同 晴天日 21.92 20.92 20.68 22.46 21.42

盛夏 27.37 25.86 25.48 27.54 26.51

同 晴天日 27.60 26.19 26.11 28.48 27.57

表71.4 気温差と、高度による気温低下の割合(高度減率:100m当たりの気温低下)

標高差 気 温 差(℃) 高 度 減 率(℃/100m)

全期間 晴天日 全期間 晴天日

とろむ~岬観測所 182m 1.34 1.12 0.74 0.62

とろむ~自然の家 267m 1.72 1.31 0.64 0.49

平均気温

(1)海岸「とろむ」(標高3m)の気温は室戸岬観測所(略称:岬観測所、

標高185m)に比べて1.34℃高温である(全観測期間196日間平均)。

(2)標高が85m高い青少年自然の家の気温は室戸岬観測所に比べて0.38℃低温で

ある(全観測期間114日間平均)。

気温の高度による低下(高度減率)

(3)全観測期間をまとめると、気温の高度100m当たりの低下の割合(高度減率)は、

「とろむ~岬観測所」(標高差182m)では0.74℃/100m、「とろむ~自然の家」

(標高差267m)では0.64℃/100mである。

(4)晴天日に限ると、とむろと岬観測所の気温差は1.12℃(20日間)で全期間の

気温差(1.34℃)より0.22℃ほど小さく、同様に岬観測所と自然の家の気温差は

0.19℃(20日間)で全期間の気温差(0.38℃)より0.19℃ほど小さい。したがって、

晴天日の高度減率は小さくなり、「とろむ~岬観測所」で0.62℃/100m、

「とろむ~自然の家」で0.49℃/100mとなる。

晴天日に小さくなる理由として、海面に近い低い標高では相対的に海水温度の影響が

強く気温は高くなり難いが、標高が高くなるほど日射で加熱された陸面上を吹いて

くる距離が長くなり、その影響が大きく現れた結果と考えられる。

内陸との比較

(5)内陸の江川崎(四万十川中流域)と比較すると、厳冬期の「とろむ」の平均気温

は江川崎に比べて約5℃(=12.27℃-7.48℃)も暖かいが、盛夏には約0.9℃

(=27.37℃-26.51℃)の差となる(表71.3)。

(6)季節による違いとして、「とろむ」の平均気温は高知と比べると厳冬期は

2.38℃高温であるが、春は減少して0.45℃の高温となり、晩春~梅雨期~盛夏には

逆転し約0.2℃低温となる。

(7)「とろむ」の気温に及ぼす海(黒潮)の影響として、気温の日変化幅の内陸と

の違いを調べると、盛夏の晴天日6日間平均では江川崎の9.7℃、高知の7.3℃に比べて

3.6℃(それぞれ37%、49%)と小さい。