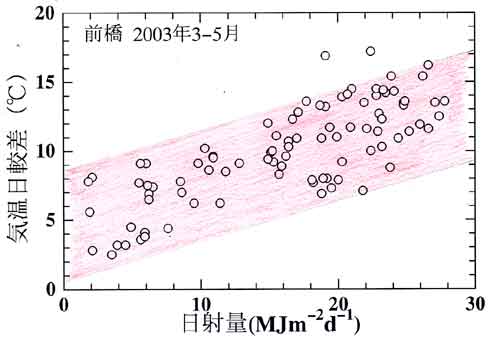

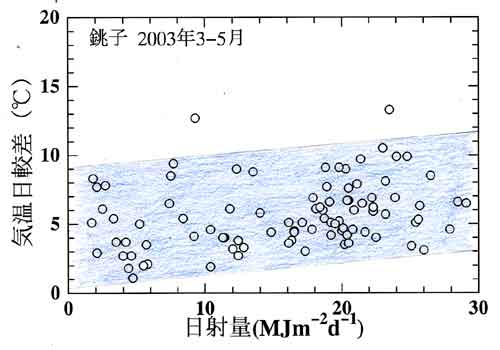

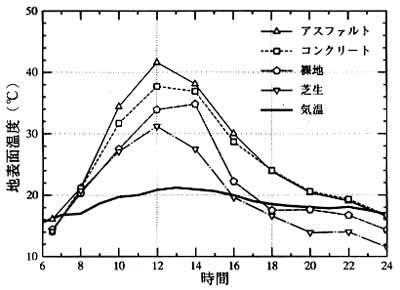

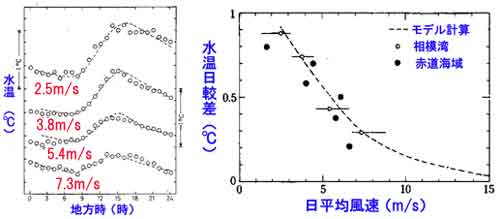

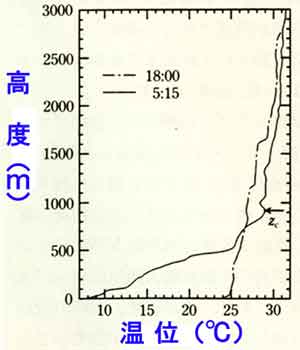

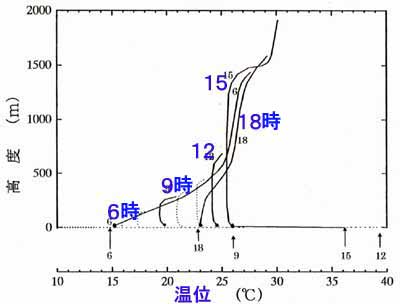

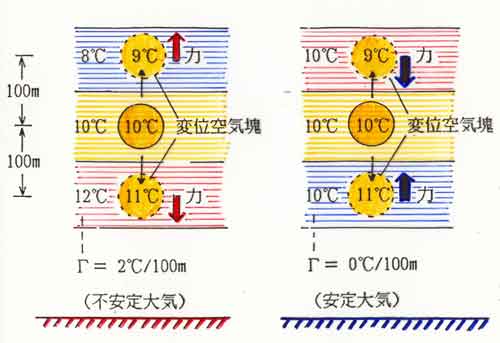

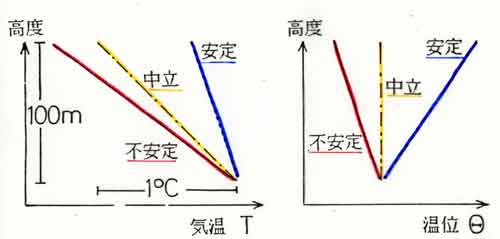

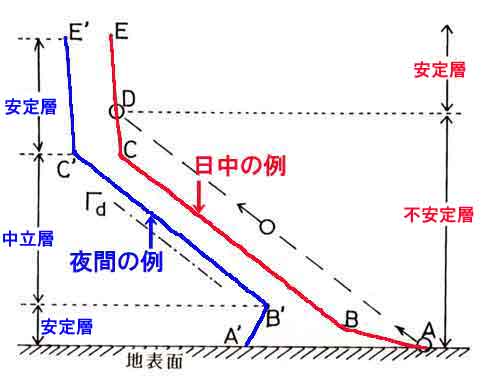

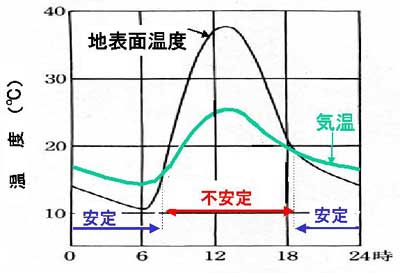

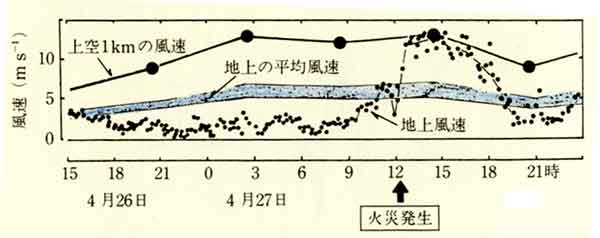

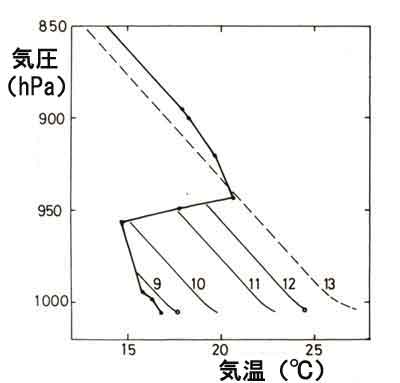

著者:近藤純正 11.1 実例1:地上気温の日較差と日射量 11.2 実例2:各種地表面温度の日変化 11.3 実例3:海面水温の日変化 11.4 温度変化と熱エネルギーの関係 11.5 地中温度の日変化、年変化 11.6 温位鉛直分布の日変化 11.7 大気の安定度 11.8 大気の安定度と風 11.9 不安定時と安定時の大気構造 要約 参考書この章についてのQ&A は 「M14. 境界層の日変化(Q&A)」の章に掲載してあります。

| トップページへ | 身近な気象の目次 |

| トップページへ | 身近な気象の目次 |