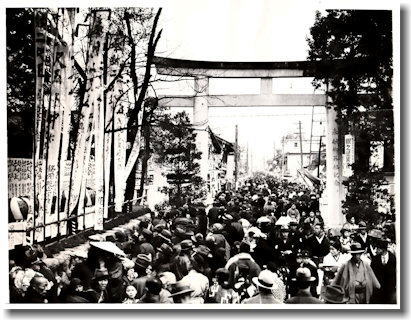

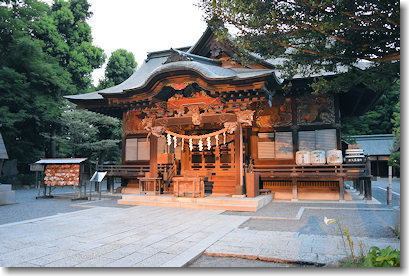

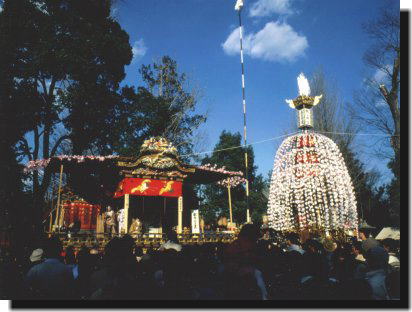

埼玉県のほぼ中央を貫き、東京都に入ると、隅田川と名を変えて東京湾に注ぐ荒川。 埼玉県のほぼ中央を貫き、東京都に入ると、隅田川と名を変えて東京湾に注ぐ荒川。その荒川を遡った埼玉県西部の山間に秩父盆地が広がり、ほぼ中央に秩父地方の総社、秩父神社は鎮座しています。 境内がある「柞(ははそ)の森」はまた、その南東に聳える武甲山を遙拝する聖地でもありました。秩父盆地の中心に位置する秩父の町は、かつて、行政、経済、文化、信仰の中枢として栄えていました。  秩父神社例大祭の期間は、12月1日から6日までですが、3日を中心に、付祭として6つの屋台町による屋台行事が繰り広げられます。 秩父神社例大祭の期間は、12月1日から6日までですが、3日を中心に、付祭として6つの屋台町による屋台行事が繰り広げられます。2日は「宵マチ」と呼ばれ、午後から町場3町による屋台の宮参りが行われ、夜には、旧秩父往還の大通りを曳行されます。 3日は、朝8時頃から4日の未明まで、2台の笠鉾と4台の屋台が秩父屋台囃子に乗って市街地を曳行され、また、4台の屋台では地元の女の子によって演じられる「曳き踊り」が行われ、午後には、当番の屋台町で「屋台芝居」が上演されます。  3日の夜7時、神幸祭の行列が秩父神社を出発し、約1キロメートル南にある御旅所へと渡御します。神幸祭のあとを、提灯とぼんぼりを付けた6台の笠鉾・屋台の巡行が、中近笠鉾(なかちかかさぼこ)、下郷笠鉾(したごうかさぼこ)、宮地屋台(みやじやたい)、上町屋台(かみまちやたい)、中町屋台(なかまちやたい)、本町屋台(もとまちやたい)の順で続きます。 3日の夜7時、神幸祭の行列が秩父神社を出発し、約1キロメートル南にある御旅所へと渡御します。神幸祭のあとを、提灯とぼんぼりを付けた6台の笠鉾・屋台の巡行が、中近笠鉾(なかちかかさぼこ)、下郷笠鉾(したごうかさぼこ)、宮地屋台(みやじやたい)、上町屋台(かみまちやたい)、中町屋台(なかまちやたい)、本町屋台(もとまちやたい)の順で続きます。色とりどりの冬の花火が打ち上げられる中、御旅所の手前の団子坂では、祭りのクライマックス、笠鉾、屋台の曳き上げが行われ、6台の笠鉾・屋台が御旅所に整列すると、斎場祭の儀式が行われます。  4日の午前0時20分過ぎ、6台の笠鉾・屋台は団子坂を下り、各町内に帰っていきます。 4日の午前0時20分過ぎ、6台の笠鉾・屋台は団子坂を下り、各町内に帰っていきます。これらの2台の笠鉾と4台の屋台は、昭和37(1962)年5月23日に「秩父祭の屋台6基」として国の重要有形民俗文化財に指定されています。 また、屋台行事(笠鉾・屋台の曳行、屋台囃子、屋台芝居、曳き踊り)は、秩父神社神楽と併せて、昭和54(1979)年2月3日、「秩父祭の屋台行事と神楽」として、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 さらに、平成28(2016) 年12月1日、「山・鉾・屋台行事」(18府県の計33件)がユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、「秩父祭の屋台行事と神楽」もその一つです。 【はみ出しメモ】  秩父神社例大祭は、一つの祭りについて国の重要有形民俗文化財と重要無形民俗文化財の両方に指定された全国でも数少ない祭りの一つです。 秩父神社例大祭は、一つの祭りについて国の重要有形民俗文化財と重要無形民俗文化財の両方に指定された全国でも数少ない祭りの一つです。2台の笠鉾と4台の屋台は、「秩父祭の屋台」として国の重要有形民俗文化財の指定を受けていますが、それ以前に、秩父市指定有形文化財→埼玉県指定民俗資料と段階を踏んでいます。 〔有形〕 昭和32(1957)年2月8日秩文指第17号 「〇〇の屋台」 秩父市指定有形文化財に指定(※) 昭和33(1958)年3月20日埼玉県教委告示第5号 「秩父屋台」 埼玉県指定民俗資料(現有形民俗文化財)に指定 昭和37(1962)年5月23日文化財保護委員会告示第24号 「秩父祭屋台」 国の重要民俗資料(現重要有形民俗文化財)に指定 ※告示ではなく指令書(写真)による。 〇〇には、それぞれ「中村」、「下郷」、「宮地」、「上町」、「中町」、「本町」と記載。 〔無形〕 昭和54(1979)年2月3日文部省告示第11号 「秩父祭の屋台行事と神楽」 重要無形民俗文化財に指定  秩父神社例大祭が始まった時期は不明ですが、古代に秩父神社が成立した頃、既に神事祭礼が行われていたと考えられます。 秩父神社例大祭が始まった時期は不明ですが、古代に秩父神社が成立した頃、既に神事祭礼が行われていたと考えられます。鎌倉時代、秩父神社に妙見神が合祀されて「秩父妙見宮」と改名され、また、鎌倉幕府から神馬が奉献されて、以後、今日まで例大祭の神事として、神馬奉献祭が執行されています。 江戸時代には、「妙見大祭」又は「霜月大祭」と呼ばれ、祭りの期間中(旧暦11月1日から6日まで)、大宮郷(現在の秩父市中央地区)の町場である上町、中町、本町の3町の大通りに絹大市が立ち、近隣の諸村から絹をはじめ、諸々の生産品が搬入され、諸国からの商人も多く訪れて盛んに取引されました。 例大祭に付祭として笠鉾・屋台の曳行が始まった時期は、一般的に、寛文年間(1661~73年)とも享保年間(1716~36年)とも言われています。しかし、忍藩『御用日記』を丹念に辿ると、ある特定の年における大祭前後の藩役人の動向やその年以降高額な「御用金」(年によっては1,000両)が課せられるようになる事実から、屋台行事が始まった時期として、正徳2(1712)年という年が浮上します。この「正徳2年」という年は、中村町会の『祭礼日記』にも記されていました。  江戸時代、幕府により数次にわたって屋台行事が禁止されました。寛政の改革の風俗取締令では、寛政11(1799)年から文化5(1808)年までの10年間、屋台狂言、歌舞伎が禁止されました。 また、文政10(1827)年、幕府の改革取締りでは、「祭礼停止」の「仰せ渡し」に対して六か町が抵抗し、三町ずつ隔年で実施する「半減の祭礼」で決着しました(籤引きの結果この年は下郷・宮地・中町。翌年は中村・上町・本町。以後交互)。 この半減の祭礼の間にも、天保13(1842)年から弘化2(1845)年までの4年間、天保の改革により付祭りが禁止されました。半減の祭礼は、明治9(1876)年に六か町による「総祭礼」が復活するまで、50年にわたって続きました。 明治12(1879)年、宵まちに6か町の笠鉾・屋台が登場。この年、事務の取扱を開始し、11月に新庁舎が竣工した郡役所前に6台が揃い、屋台芝居が上演されました。 明治29(1896)年秋、伝染病が大流行。11月中頃になっても収束する様子がなく、大祭附祭りの開催中止が危惧されるも、11月30日、屋台町会の熱意が通って警察の許可が下り、屋台行事は実施されたのでした。  明治39(1906)年、御旅所を含む区域に大宮公園が開園したことを受けて、翌年、六か町は相談して停止位置を変更決定。亀の子石を要に扇状に並ぶ現行の形です。 明治39(1906)年、御旅所を含む区域に大宮公園が開園したことを受けて、翌年、六か町は相談して停止位置を変更決定。亀の子石を要に扇状に並ぶ現行の形です。そして、明治42(1909)年、大宮町に電話が開通。明治44年(1911)年電話線の架設が障害となり、中近と下郷の笠鉾が本来の姿での曳行が出来なくなりました。 大正6(1917)年、秩父鉄道敷設に伴い、屋台町6か町は「御花畑屋台道」を改道し、「団子坂」が完成させました。 昭和9(1934)年、遠近各地からの人出夥(おびただ)しく、この年は、特に、下郷笠鉾と宮地屋台が上町まで曳行されました。 昭和11(1936)年、見物客の増加により、秩父公園での煙火の打ち上げが危険となり、打ち上げ場所が羊山公園に変更となりました。この年、所作事が終わり、午後11時30分から第1号仕掛煙火に点火し、順次11号に至り、4日午前1時30分に終了。それから帰還となりました。 昭和18(1943)年から昭和20年まで、戦争のため笠鉾・屋台の曳行は取りやめとなり、復活したのは、昭和21(1946)年のことでした。 【はみ出しメモ】  笠鉾・屋台の曳き上げが行われる「団子坂」ですが、大祭の長い歴史から見れば、それほど古くからあったわけではありません。

笠鉾・屋台の曳き上げが行われる「団子坂」ですが、大祭の長い歴史から見れば、それほど古くからあったわけではありません。神幸行列は、元々、秩父神社を出ると、番場通りの途中、現在の東町屋台収蔵庫手前で左斜めに入り、「山の神」の脇から御旅所へと向いました。大正6(1917)年、秩父鉄道の秩父-影森の鉄道敷設に伴い、番場通りを直進して札所十三番脇を左折する順路に変更。この時、完成したのが団子坂です。その道路改良工事を実施したのは、行政ではなく屋台町の6か町でした。 大正6年1月30日、6か町は、秩父神社社務所に集まり、「御花畑屋台道改道の件」が協議されました。「各区集合シ異議ナク改修スルコトニ決シ、直チニ取リ係リ、各町負担額ヲ定メ解散セリ。負担割金壱百拾圓也」。屋台町6か町は、「屋台道改道」の費用負担額を決定し、工事に取りかかったのでした。こうして団子坂は竣工しました。【中町会「中町記録簿」】  秩父神社例大祭では、祭典に加え、付祭りとして屋台行事が六つの屋台町によって行われる一方で、煙火の打ち上げは、明治39(1906)年に始まったと言われ、大正期、秩父公園(御旅所周辺)における行事として定着しました。 秩父神社例大祭では、祭典に加え、付祭りとして屋台行事が六つの屋台町によって行われる一方で、煙火の打ち上げは、明治39(1906)年に始まったと言われ、大正期、秩父公園(御旅所周辺)における行事として定着しました。煙火は、秩父町を構成する町会のうち屋台町以外の11の町内(「煙火主催町」)が担当し、昭和22(1947)年の大惨事を経て、翌年、打ち上げ場所を秩父公園から羊山に移し、現在に至っています。  この間、明治22(1889)年の町村制施行により、大宮郷は隣接の別所村ともに秩父郡大宮町となり(大正5(1916)年、秩父町と改称)、昭和25(1950)年、秩父町は市制施行して秩父市となりました。 この間、明治22(1889)年の町村制施行により、大宮郷は隣接の別所村ともに秩父郡大宮町となり(大正5(1916)年、秩父町と改称)、昭和25(1950)年、秩父町は市制施行して秩父市となりました。昭和26(1951)年からは、秩父商工会議所(翌年から秩父市観光協会との共催)による「秩父商工祭」の多彩な行事が例大祭の期間に行われるようになり、現在も「秩父夜祭観光祭」と名称を変えて実施されています。 今日の秩父神社例大祭の構成について整理すると、概ね次のようになっています。 2018(平成30)年12月現在

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【はみ出しメモ】 12月3日夜、秩父神社を出発した神幸行列が向かう御旅所。その先にあるのは、武甲山にある「大蛇窪」と呼ばれる故地です(写真1)。

12月3日夜、秩父神社を出発した神幸行列が向かう御旅所。その先にあるのは、武甲山にある「大蛇窪」と呼ばれる故地です(写真1)。大蛇窪は、武甲山の中腹、標高600メートルにある窪地で、秩父神社―亀の子石を結ぶ南北の一直線上に位置し、冬でも乾くことのない湿地です。 大蛇窪に集まった武甲山の水は、伏流水となって盆地を潤し、秩父に恵みをもたらすと考えられてきました。 神幸祭は、秋の収穫を終え、秩父に恵みをもたらした水に感謝して神をお山にお送りする、太古以来の祭りでもあるのです。  写真2は、生い茂る樹木を避け、大蛇窪から東に寄った場所から北方面を藪の隙間から見たところです。 写真2は、生い茂る樹木を避け、大蛇窪から東に寄った場所から北方面を藪の隙間から見たところです。大蛇窪―亀の子石―秩父神社が南北の一直線上に位置していることがわかります。 12月3日夜、この場所から望めば、御旅所に上郷三町会(日野田、野坂、熊木)の幟が立ち、氏子町会の高張提灯が集合する中で斎場祭が執行され、その上に北極星が瞬くシーンが出現するはずです。 【大蛇窪周辺は立入禁止。許可を得て入山しています。】 秩父夜祭というと笠鉾・屋台の巡行や冬の花火に目を奪われがちですが、これらは秩父神社例大祭の付祭 (つけまつり)、 神賑 (しんしん・かみにぎわい)の行事として位置づけられています。 秩父神社例大祭は、12月1日から6日まで行われますが、大祭の期間中、次のような 祭典 が執行されます。

これらの中で、最も重要で盛大な祭典が3日の夜行われる神幸祭です。  この日の午後6時半、神幸行列が秩父神社を出発し、神社の真南に位置する御旅所へと向かいます。 この日の午後6時半、神幸行列が秩父神社を出発し、神社の真南に位置する御旅所へと向かいます。神幸行列は、先導大麻を先頭に、大榊、猿田彦、楽人、錦旗、御手箱、太刀箱、各町会の高張提灯と供物、神社神饌、大幣、神輿、宮司、大総代、そして2頭の神馬が続き、これらの行列の後を6台の笠鉾と屋台が巡行します。 神幸行列の順路は、秩父神社の鳥居から本町交差点で左折。「大通り」を経由して埼玉県秩父地方庁舎前から札所十三番の交差点を左折。秩父鉄道御花畑踏切を渡り、団子坂を上って御旅所というコースです。 そして、最後の屋台が御旅所に到着後の午後10時20分頃から斎場祭の神事が厳かに行われます。 斎場祭の終了後、午前0時近くに今度は笠鉾と屋台が先に御旅所から各町内に向けて出発し、その後を神幸行列が続きます。神幸行列が秩父神社に到着するのは4日午前3時をまわります。 ここで、神幸行列に奉仕する町会について見ておきましょう。  昭和35(1960)年の時点で、神幸行列に高張提灯・供物(神饌)を奉仕する町会は、日野沢、金崎、大淵、三沢(以上皆野町4)、黒谷、大野原、田村、上蒔田、中蒔田、下蒔田、上寺尾、中寺尾、下寺尾、久那、大田、高篠、影森、浦山

(以上新市域14)、別所、相生町、上郷、熊木、上野町、東町、宮側、番場、中近、道生、下郷、桜木、宮地、上町、中町、本町(以上旧市内16)の合計34町会でした。 昭和35(1960)年の時点で、神幸行列に高張提灯・供物(神饌)を奉仕する町会は、日野沢、金崎、大淵、三沢(以上皆野町4)、黒谷、大野原、田村、上蒔田、中蒔田、下蒔田、上寺尾、中寺尾、下寺尾、久那、大田、高篠、影森、浦山

(以上新市域14)、別所、相生町、上郷、熊木、上野町、東町、宮側、番場、中近、道生、下郷、桜木、宮地、上町、中町、本町(以上旧市内16)の合計34町会でした。これを平成20(2008)年の例大祭の状況で見ると、皆野町の金崎と大淵、秩父市の浦山が奉仕を休止し、皆野町三沢は高張提灯のみを奉仕。  また、秩父市の田村、上蒔田、中蒔田、下蒔田、上寺尾、中寺尾、下寺尾の7つの地区は、合同で「尾田蒔」として奉仕をしています。一方、「上郷」が日野田と野坂に分離し、「横瀬」が新たに加わっています。 また、秩父市の田村、上蒔田、中蒔田、下蒔田、上寺尾、中寺尾、下寺尾の7つの地区は、合同で「尾田蒔」として奉仕をしています。一方、「上郷」が日野田と野坂に分離し、「横瀬」が新たに加わっています。50年の間に、神幸祭に奉仕する町会は、34から27に減少したのです。 皆野町の日野沢のように、長い間、奉仕が途絶えていたものが平成15(2003)年に復活を遂げた例もあります。しかし、秩父地方全体で人口の減少と高齢化の進行は著しく、秩父神社の氏子地域でありながら例大祭の奉仕を断念したり、単独での奉仕に代えて合同で奉仕するなど、神幸行列における高張提灯と供物の数の推移に、秩父地方の集落が抱える現状の一端を垣間見ることができるのです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

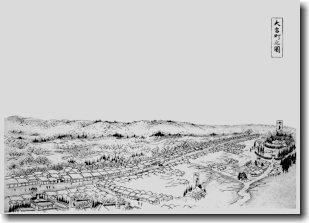

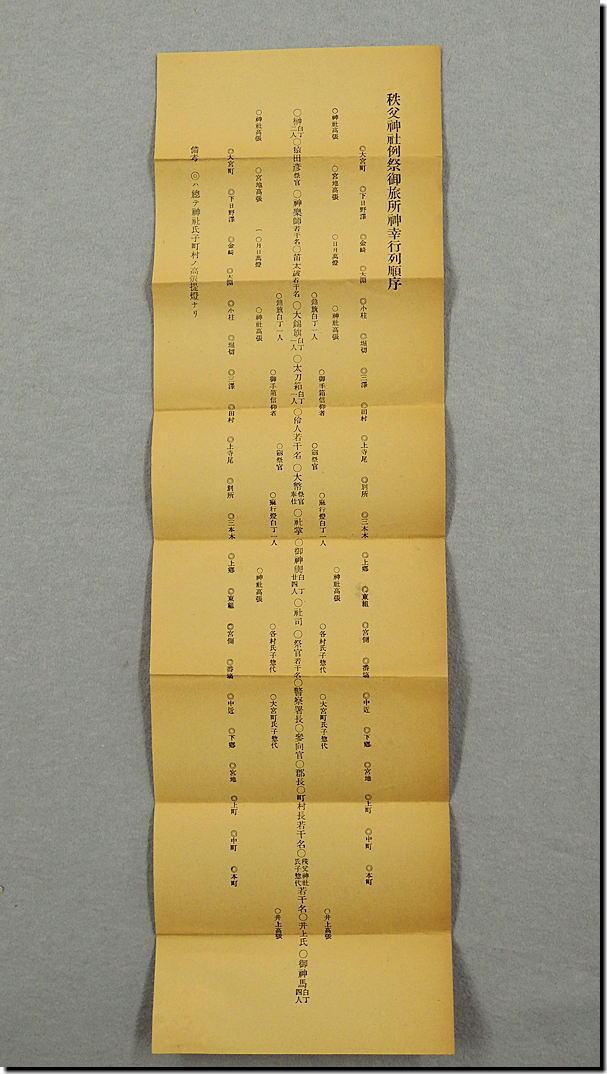

ところで、埼玉県立文書館(さいたま市浦和区)に「秩父神社御旅所神幸行列順序」(大正元(1912)年)が収蔵されています。 明治21年(1888)の町村制に基づく大宮町(大正5(1916)年秩父町に町名変更)発足後であるものの、旧来の秩父神社の「氏子町村」(町会)の構成を知ることが出来る貴重な史料です(拡大します〔上半分〕〔下半分〕)。 明治21年(1888)の町村制に基づく大宮町(大正5(1916)年秩父町に町名変更)発足後であるものの、旧来の秩父神社の「氏子町村」(町会)の構成を知ることが出来る貴重な史料です(拡大します〔上半分〕〔下半分〕)。「氏子町村」の高張提灯は、大宮町を先頭に下日野澤、金崎、大淵、小柱、堀切、三澤、田村、上寺尾と続きます。ここには、昭和30年前後の合併により秩父市に編入された町・村にあり、高張提灯を出すことになる黒谷、大野原、上蒔田、中蒔田、下蒔田、中寺尾、下寺尾、久那、大田、高篠、影森、浦山、並びに横瀬の名前はありません。 別所から後ろは大宮町の町会となり、最後に中近、下郷、宮地、上町、中町、本町と屋台町が進みます。 注目すべきは、大宮町に隣接する影森などがない反面、秩父神社から北に遠く離れた下日野澤、金崎、大淵、小柱、堀切、三澤が氏子の範囲にあることです。 特に、下日野澤は、秩父神社神楽が中断していた時期、明治14(1881)年から昭和4(1929)年まで、日野澤神楽団が秩父神社直属の神楽団として、祭礼に奉仕するなど、氏子として深い関係にありました。 ※ 「上郷」とは日野田、野坂、熊木の連合体。桜木は昭和30年の離脱まで下郷の一員。道生、上野町は記載なし。 【はみ出しメモ】  毎年4月4日は、秩父神社の『御田植祭』です。 毎年4月4日は、秩父神社の『御田植祭』です。この神事は、春の農作業に先立ち、今年も豊作であって欲しいと願い、境内を神田に見立て、苗代づくりから種まき、田植え、収穫までの模擬的水田耕作が「田植え唄」を歌いながら行われる予祝神事です。 御田植祭はまた、春に武甲山の山の神を里に迎える祭りでもあります。  御田植祭の神事は、埼玉県内では、低地の稲作地帯では見当たらず、山間の秩父地方にだけ伝承されていることも注目されています。 御田植祭の神事は、埼玉県内では、低地の稲作地帯では見当たらず、山間の秩父地方にだけ伝承されていることも注目されています。また、御田植祭で鳥居の下に飾られた藁縄の大蛇は、12月3日の例大祭の夜、御神幸行列の先頭を進みます。 冬の大祭は、豊作をもたらしてくれた清らかな「お水」を武甲山の山の神にお返しに行く祭りでもあるのです。  屋台行事が始まったと考えられる18世紀初頭、大宮郷の町場には、「上町」、「中町」、「本町」の3つの町内があり、これらは、南北に延びる秩父往還沿いの両側に、絹仲買商をはじめ、米穀商、酒造業者、居酒屋、質屋などの商家が細長く連たんする町並みを形成し、約3千8百人が居住していました。 屋台行事が始まったと考えられる18世紀初頭、大宮郷の町場には、「上町」、「中町」、「本町」の3つの町内があり、これらは、南北に延びる秩父往還沿いの両側に、絹仲買商をはじめ、米穀商、酒造業者、居酒屋、質屋などの商家が細長く連たんする町並みを形成し、約3千8百人が居住していました。江戸時代の記録には、しばしば、「上町弐町」、「中町弐町」、「本町弐町」という、現在は使用されない名称が出てきます。  実は、上町、中町、本町の町場三町は、それぞれ、その下位の単位である「弐町」から構成され、朔日町・廿六日町(上町弐町)、六日町・十六日町(中町弐町)、十一日町・廿一日町(本町弐町)という「市町」から成り立っていました。 実は、上町、中町、本町の町場三町は、それぞれ、その下位の単位である「弐町」から構成され、朔日町・廿六日町(上町弐町)、六日町・十六日町(中町弐町)、十一日町・廿一日町(本町弐町)という「市町」から成り立っていました。各町ごとに番所が設置され、自身番が火の用心のため夜中に町廻りに当たりました。 これらの日にちを冠した町名は、大宮郷で絹を中心に扱った六斎市の開催日を示しています。  なお、「弐町」は、南北を走る秩父往還を東西に分けたものではなく、秩父往還と直角に東西に走る横町で分けた南北の区画でした。 なお、「弐町」は、南北を走る秩父往還を東西に分けたものではなく、秩父往還と直角に東西に走る横町で分けた南北の区画でした。中町を例に取れば、秩父往還と交差する東西に延びる横町(惣円寺横町及び今宮横町)の北側の区画が「六日町」。南側の区画が「十六日町」でした(参考文献:舩杉力修「秩父大宮における「町」の展開と機能」歴史地理学調査報告第7号)。 そして、本町に接して秩父神社(「秩父妙見宮」)があり、その例大祭の付祭には、3町内がそれぞれ参加してきました。  また、3町内と同じ大宮郷の一部でありながら、その北西に隣接するなだらかな河岸段丘上の傾斜地には、町場と荒川をはさんだ向かい側の近在村落との接点をなす中村、近戸があり、例大祭の付祭には合同して「中近」として参加し、さらに、町場の北部には大宮郷に属する近在村落が広がっており、ここに、「宮地」と「下郷」の2つの祭礼集団が形成され、例大祭の付祭にそれぞれ参加してきました。 また、3町内と同じ大宮郷の一部でありながら、その北西に隣接するなだらかな河岸段丘上の傾斜地には、町場と荒川をはさんだ向かい側の近在村落との接点をなす中村、近戸があり、例大祭の付祭には合同して「中近」として参加し、さらに、町場の北部には大宮郷に属する近在村落が広がっており、ここに、「宮地」と「下郷」の2つの祭礼集団が形成され、例大祭の付祭にそれぞれ参加してきました。 例大祭に屋台行事を行う6つの屋台町のうち、屋台は、「上町」、「中町」、「本町」の町場の3町内に村落地域にありながら妙見宮勧請の由来を持つ「宮地」を加えた4町内が、笠鉾は、村落地域の「中近」と「下郷」の2町内が、それぞれ担ってきました。 例大祭に屋台行事を行う6つの屋台町のうち、屋台は、「上町」、「中町」、「本町」の町場の3町内に村落地域にありながら妙見宮勧請の由来を持つ「宮地」を加えた4町内が、笠鉾は、村落地域の「中近」と「下郷」の2町内が、それぞれ担ってきました。近代以降、織物業やセメント製造業などの鉱工業の発展を背景に、町場の3町内は、大小の小売店や金融機関などが立ち並ぶ秩父地方の商業・経済の中心地として繁栄を遂げ、一方、 村落地域であった3町内は、特に1950年代以降の宅地化の進行により人口が増加し、旧秩父市内の住宅地として大規模な世帯数を有する町会へと発展しました。  しかし、織物業界の不振を契機に、1970年代から屋台町を取り巻く状況に翳りが見え始めました。 しかし、織物業界の不振を契機に、1970年代から屋台町を取り巻く状況に翳りが見え始めました。21世紀を迎えた今日、基幹産業であった大規模工場の閉鎖や縮小が相次ぐなど、秩父の地域経済の地盤沈下を受けて、屋台町では、人口流出や少子高齢化が急速に進行するとともに、これまで町会の存立を支えてきた経済的基盤がますます衰退する中にあって、屋台行事の存続が図られています。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

秩父神社例大祭の付祭りと町会

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

大祭とは別に、明治維新以前、これらの各町会では、大凧を作り、これを揚げることを恒例としていたといいます(『埼玉県秩父郡誌』(大正14年))。 【はみ出しメモ】  屋台町の6か町が日頃の結束により、秩父神社の柞の森(ははそのもり:写真)を守ったエピソードをご紹介します。 屋台町の6か町が日頃の結束により、秩父神社の柞の森(ははそのもり:写真)を守ったエピソードをご紹介します。6か町は、天保13(1842)年の天保の改革による付祭全面禁止に対して、弘化3(1846)年9月、連名で代官所宛て付祭再開の願書を提出し、付祭の再開を勝ち取るなど、度重なる幕府の取締りから屋台行事を守ってきました。 天保15(1844)年5月9日、江戸城本丸が焼失。これを受けて、御普請に付き「当氏神妙見社木都合九十三本差し出すべき旨仰せつけられ」、神主(宮司のこと)はこれを「御受け申し上げ奉り候所」、氏子がこれに反発。「評議一決致し、御本丸御普請方御出役様東海道小田原宿迄御出立、同所にて御逗留中へ願い上げ奉り候」。その結果、遂に「御赦免」を勝ち取り、「一同万歳の色を成し、大歓びにこれあり候、…祭礼仲間(屋台町の6か町)にて右謝礼入用差し出し候」(中村『祭礼日記』)。  柞の森の立木93本を差し出せとの幕府の命令に対して、「何卒御慈悲を以て伐木御免下され候様偏に願い上げ奉り候」との願書を持って本丸普請方が逗留中の小田原にまで赴き、これを覆したのでした。この時、屋台町6か町が取った行動力もさることながら、6か町を「祭礼仲間」と呼び、その後の謝礼を肩代わりする屋台町の結束は、再認識されるべきでしょう。  屋台町による屋台行事への関わり方は、町会の形態によって大きく異なっていました。 屋台町による屋台行事への関わり方は、町会の形態によって大きく異なっていました。ここでは、屋台町のうち、昭和初期まで本町で典型的に見られた、町場町内の屋台行事への関わり方を見ておくことにしましょう。 さて、中近、下郷、宮地の旧村落地域の町内は、元々、戸数も少なく、農閑期を迎えた各戸が総出で、笠鉾・屋台の組立てから曳行などの各種行事、そして解体に至るまで従事していました。 これに対して、上町、中町、本町の町場町内では、大祭の日は商家にとって一年で一番の稼ぎ時であり、自町内の屋台引き廻しは江戸期から町内の人々の役割ではなく、昭和初期までは各戸が自前で費用を負担し、自分の家の印半纏を着せて人足を出していました。  町場のそれぞれの家には、12月1日になると旧大宮郷周辺の村から毎年決まった人がやって来ました。 町場のそれぞれの家には、12月1日になると旧大宮郷周辺の村から毎年決まった人がやって来ました。彼らは風呂炊きや子守り、店の手伝いのほか、町内の家に代わり、代理人として屋号の入った半纏を着て、2日、3日の屋台の曳行だけでなく、組立てや解体にも責任を持って従事したのでした。 そして、祭りが終わった12月5日、商家から渡された手土産を手に自分の村へと帰って行きました。これを買人足(「かいにんそく」)といいます。 昭和20年代以降、農村との関係が希薄となるにつれ、家ごとに買人足を出す制度は半ば形骸化し、多くは町会で一括して募集する人足のアルバイトがこれに代わるようになりました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 屋台町の世帯数及び人口の推移 上段:世帯数 下段: 人口

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

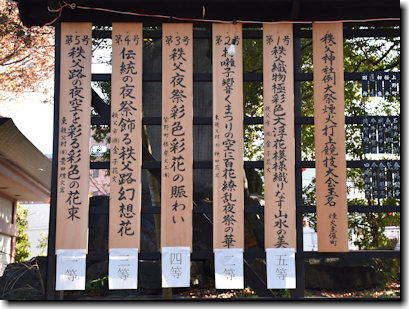

秩父夜祭というと12月3日の一日だけと思われがちですが、祭り本番前日の2日にも、「宵まち(宵宮)」と呼ばれる行事が行われます。 秩父夜祭というと12月3日の一日だけと思われがちですが、祭り本番前日の2日にも、「宵まち(宵宮)」と呼ばれる行事が行われます。この日は午前から宮地、上町、中町、本町の4台の屋台がそれぞれの町内を出発し、昼過ぎに秩父神社の境内に曳き揃えられます。 また、上町屋台と中町屋台では、この日に「宮参り」が行われるとともに、「曳き踊り」も上演されます。 さらに、夜の6時から8時までの間、提灯と雪洞を付けた上町、中町、本町の3台の屋台が「大通り」を往復し、この間、羊山公園でスターマインの打ち上げも行われます。 昭和30年代まで、上町、中町、本町の町場の3町内では、12月1日には屋台が曳き出され、夜、提灯と雪洞に明かりで屋台芝居が上演されたり、2日には宮参りや曳き踊りが行われるなど、たいへん賑わったものでした。 やがて宵まちは行われなくなりましたが、昭和53(1978)年に中町で復活し、今では定着した行事となっています。宵まちには見物に対する規制がなく、「宮参り」、「曳き踊り」、「すれ違い」、「ギリ廻し」などがゆっくりと御覧になれます 【はみ出しメモ】  秩父夜祭を見物していると、普段は聞き慣れない掛け声を耳にすることになります。 秩父夜祭を見物していると、普段は聞き慣れない掛け声を耳にすることになります。笠鉾・屋台が巡行する際、その前面で囃し手が繰り返し発する「ホーリャイ」。また、一部の町会の囃し手が特定の場面で発する「オーエス」という掛け声です。秩父では、「ホーリャイ」を古代中国における想像上の神山「蓬莱山」に語源を求める者もいれば、「オーエス」をフランス語から秩父とフランスとの特別な関係に由来すると説く者まで現れています。 「ホーリャイ」は、江戸歌舞伎での「褒め詞(ほめことば)」(『暫』『寿曽我対面』等の演目で荒事の主役が動作をする間に端役が発する化粧声)の転化であり、「オーエス」もフランス語の「oh hisse(オーイス)」に由来し、運動会等での綱引きの掛け声として最も広く使われているものです。いずれも秩父で発生したものでも、秩父だけで継承されているものでもありません。 誰かの思い付きから拡散したにしろ、こうした秩父の独自性に殊更結びつけようとする発想には、周囲を深い山々に囲まれた秩父に生まれ、歌舞伎の褒め詞も綱引きの掛け声も知らずに育ち、今もそこに暮らす人々の思考形成の一端を垣間見ることが出来るのです。  12月3日、大祭の夜空を彩る冬の花火(「煙火」)。その全てが観光協会や企業によって行われているものと思われがちです。 12月3日、大祭の夜空を彩る冬の花火(「煙火」)。その全てが観光協会や企業によって行われているものと思われがちです。しかし、この夜打ち上げられる一連の花火の中で、秩父神社例大祭の行事の一つとして開催されるのが「競技花火大会」であり、それを主催するのが「煙火主催町」です。 大祭における煙火の歴史は古く、その始まりは明治39(1906)年とも言われ、(この年12月、大宮公園が開園)、煙火主催町の尽力により今日まで続けられて来ました。 なお、観光協会が花火大会に番外として参加(3台)したのは、昭和35(1960)年のことでした。 煙火主催町は、旧秩父市内の町会のうち、屋台町以外の11の町会(※)から構成されます。「競技花火大会」の名の通り、大祭当日の夜は、11の町会から2名ずつ計22名の審査員(採点に従事)のほか、審査長(熊木町から1名)、副審査長(日野田町、野坂町、上野町から各1名)を加えた合計26名が熊木町公会堂に一堂に会して審査が行われます。 午後8時30分、いよいよ煙火主催町による競技花火大会の点火です。第1号から第5号までのスターマインが大祭の夜空に大輪の花が咲かせます。  競技では、秩父地域の4つの煙火業者が腕を競い、審査結果は、1等から5等まで秩父神社境内に掲出され、12月5日に秩父神社で表彰式が行われます。 競技では、秩父地域の4つの煙火業者が腕を競い、審査結果は、1等から5等まで秩父神社境内に掲出され、12月5日に秩父神社で表彰式が行われます。花火は、御旅所のある秩父公園で打ち上げられていましたが、見物客の増加により危険となり、昭和11(1936)年に羊山公園に変更。昭和22(1947)年に一端秩父公園に戻した途端に大事故が発生し、翌年から再び羊山公園に変更となって今日に至っています。 ※煙火主催町:日野田町、野坂町、熊木町、宮側町、番場町、東町、上野町、道生町、桜木町、相生町、別所の11町会 【はみ出しメモ】  競技花火大会で「審査長」を務める熊木、「副審査長」を務める日野田、野坂ですが、旧秩父町を構成する町会の内、日野田・野坂・熊木は、かつて、合同で「上郷(うわごう)」を構成し、秩父神社の祭礼行事に参加していました。 競技花火大会で「審査長」を務める熊木、「副審査長」を務める日野田、野坂ですが、旧秩父町を構成する町会の内、日野田・野坂・熊木は、かつて、合同で「上郷(うわごう)」を構成し、秩父神社の祭礼行事に参加していました。12月3日の夜、秩父神社を出発した神幸行列が御旅所に到着し、6台の笠鉾と屋台が亀の子石を要に扇状に並ぶ中、大祭の中でも最も重要な儀式である斎場祭が厳かに執行されます。 その御旅所に立つのが上郷の三町会の3対の祭礼幟です。  幟の位置は、日野田が団子坂下の踏切の両脇。野坂が団子坂上の両脇。そして、熊木は亀の子石のある斎場の両脇です。 幟の位置は、日野田が団子坂下の踏切の両脇。野坂が団子坂上の両脇。そして、熊木は亀の子石のある斎場の両脇です。11月末、幟の竿を立てる作業が上郷三町会の皆さんによって行われます。 田畑が広がり、住居もまばらだった上郷も、やがて宅地化が進み、かつての風景は、殆ど見ることが出来なくなりました。 昭和15(1940)年に熊木が離脱。昭和36(1961)年には日野田と野坂が分離し、冬の大祭に笠鉾を出す「下郷」に対して「上郷」の地名を記憶する人も少なくなり、町内の旧家などが所有する袢纏にその名を留めるだけとなりました。  秩父神社例大祭には、秩父神社によって古来から行われていた祭祀があり、18世紀初頭からは付祭りとして屋台町による屋台行事が行われ、さらには、大正年間から煙火主催町による煙火の打ち上げが加わりました。 秩父神社例大祭には、秩父神社によって古来から行われていた祭祀があり、18世紀初頭からは付祭りとして屋台町による屋台行事が行われ、さらには、大正年間から煙火主催町による煙火の打ち上げが加わりました。こうした神社と町会による例大祭の旧来の体制に対して、昭和27(1952)年に秩父市観光協会(現「秩父観光協会」)が設立され、その前年に商工会議所によって始められた「商工観光祭」を共催。 この時から観光協会という新参者が例大祭への「食い込み」を図るようになりました(以降、「商工観光祭」(~昭和38年)、「産業観光祭」(昭和39~46年)、「秩父夜祭観光祭」(昭和47年~現在)として現在に至る。)。 観光協会は、獅子舞大会、秩父音頭流しやミス・コンテスト、昭和35年からは煙火主催町の煙火終了後に「煙火第二部」を主催するなど、例大祭の期間中に伝統行事の周辺に新しい行事を組み込むという形で、例大祭の一画に進出することに成功しました。しかし、祭りの花形である屋台行事に観光協会が介入する余地はありませんでした。  今日も屋台町と観光協会との関係は、かなり対抗的であり、時として反目することもあります。特に、観光協会が例大祭を観光的に利用したり、改変しようとすれば、屋台町会側から激しい反発を受けることになります。 今日も屋台町と観光協会との関係は、かなり対抗的であり、時として反目することもあります。特に、観光協会が例大祭を観光的に利用したり、改変しようとすれば、屋台町会側から激しい反発を受けることになります。それは、観光協会の歴代の活動的な役員が合併により秩父市域となった周辺地域に多く、強い経済力をバックに地域集団(屋台町)を超えた任意集団(観光協会)に参加し、活動することによって、社会的評価を得ようとしてきたのに対し、屋台町には笠鉾・屋台を所有し、伝統的に屋台行事を執行してきた者としての強い自負と誇りがあるからです 例大祭における屋台町と観光協会は、祭りの中心である屋台行事を行う特権を有する屋台町が常に「優」、観光協会が「劣」という関係にあり続けてきました。  今日、秩父夜祭の屋台行事について観光協会に問い合わせても、要領を得た回答が得られない。秩父観光協会のホームページに至っては、その内容の無さは、まるで悪質な冗談のようであり、訪れようとする者の不安を大いに掻き立てます。 今日、秩父夜祭の屋台行事について観光協会に問い合わせても、要領を得た回答が得られない。秩父観光協会のホームページに至っては、その内容の無さは、まるで悪質な冗談のようであり、訪れようとする者の不安を大いに掻き立てます。こうした屋台行事に対する認識の欠如は、観光協会の無気力や勉強不足というよりも、屋台町とは根本的に異なる、観光協会の存立基盤そのものに由来するものと考えられます。 集客目当てに週末への日程変更を画策するなど、観光化への揺さぶりは、今後も止むことはないでしょう。例大祭の存続は、それをはねのける見識と誇り、自負を秩父神社と屋台町が保ち続けるか否かにかかっています。 【はみ出しメモ】 秩父市観光協会・秩父商工会議所主催「昭和四十年度秩父市産業観光祭」の行事は、下記のとおりです(昭和40(1965)年発行パンフレット)。 屋台町による屋台行事が終わった12月4日以降も、多彩な行事が繰り広げられました。また、街路や秩父神社境内に露店が出ていたほか、秩父公園にはサーカス、お化け屋敷、見世物小屋なども残り、祭りの賑わいは、大祭期間最終日の「六日まち」まで続きました。 【観光協会・商工会議所主催行事】  2日 自衛隊音楽隊市内パレード 市内

2日 自衛隊音楽隊市内パレード 市内3日 大仕掛花火大会 羊山公園 3日 打上花火大会 羊山公園 4日 養蚕倍盛祈願祭 秩父神社 4日 第4回ミスシルク女王コンテスト・市内パレード 秩父神社境内(写真) 4日 第3回秩父音頭まつり 市内 5日 産業発展交通安全祈願祭 秩父神社 5日 第15回秩父屋台囃子コンクール・秩父神社境内 5日 秩父人形芝居公開 秩父会館 6日 秩父獅子舞大会 市内  屋台町会には、屋台行事を執行することへの誇りと例大祭の伝統を町内の財産として後世に伝えようという自負があり、それが大祭を支えていることを忘れてはなりません。 屋台町会には、屋台行事を執行することへの誇りと例大祭の伝統を町内の財産として後世に伝えようという自負があり、それが大祭を支えていることを忘れてはなりません。このことへの無理解が招いた事例を紹介します。 昭和46(1971)年、当時の観光協会(秩父市長が会長を兼務)は、岐阜県高山市の「屋台会館」と同様の施設(実物展示)を秩父市内に建設することを企て、この年に2度役員を高山市に視察に派遣するなどの準備を進めていました。 例大祭の直前、準備の真っ最中にこのことを報道で知った屋台町会は一斉にこれに反発。12月3日の笠鉾・屋台の曳行中止を決定し、その旨の申入書を屋台町会連名で観光協会会長に突きつける事態になりました。 2日夜、各屋台町会の代表者が秩父神社参集殿に集められ、2時間にわたる観光協会からの事情説明と謝罪を受けて曳行中止は撤回され、3日朝から曳行が始まりました。その翌日、観光協会会長は辞表を提出し、その職を去ったのでした。  平成16(2004)年2月から翌年3月までの「日程変更」の一連の動向は、開催日を週末に変更して毎年大量の観光客確保を目論む観光協会などに対して、屋台町会が誇りと自負を持ってこれに対抗する構図を再確認する出来事でした。 平成16(2004)年2月から翌年3月までの「日程変更」の一連の動向は、開催日を週末に変更して毎年大量の観光客確保を目論む観光協会などに対して、屋台町会が誇りと自負を持ってこれに対抗する構図を再確認する出来事でした。「毎年十二月二、三日に行われる日本三大曳山祭の一つ、秩父夜祭が開催の曜日によって人出に大きな差が出ていることなどから、秩父市は四月に関係団体と「秩父夜祭開催日程検討委員会」(仮称)を作り、日程変更も視野に入れ、誘客作戦を検討する」(平成16年2月21日付読売新聞)。 21日の新聞報道に対して、秩父神社などが「開催日の変更を前提としているのではないか」と反発。秩父神社や夜祭を担う屋台町会関係者などから、「日程変更を前提に検討委をつくるのか」といった意見が市に相次ぎ、市は24日、検討委の仮称を「夜祭り検討委員会」に変更したものの、秩父神社は「神事と切り離せないものであり、別の日に譲ることはできない」(薗田稔宮司)と日程変更に断固として反対(2月27日付埼玉新聞(写真))。翌17年3月29日を最後に、委員会は日程変更問題に結論を出さずに解散したのでした。  「江戸時代の文献を見ても、この日に行われていたことが記されている。だからこそ安易に変えるべきではない。祭事暦を大事にし、地方の生活のリズムを守っていく。それが“秩父らしさ”なのではないか」(薗田稔宮司)。この見識が祭りに携わる者の誇りと自負を支えています。 「江戸時代の文献を見ても、この日に行われていたことが記されている。だからこそ安易に変えるべきではない。祭事暦を大事にし、地方の生活のリズムを守っていく。それが“秩父らしさ”なのではないか」(薗田稔宮司)。この見識が祭りに携わる者の誇りと自負を支えています。この祭りを絶望視しなくてよい理由は、ここにあります。 【参考文献:『秩父観光協会「四十年の歩み」』(平成4年)】 【はみ出しメモ】  各屋台町の巡行に携わる者が着用する印半纏ですが、襟の文字を良く見ると、下方(したかた)の印半纏の襟は、町会名とは異なる名称が染め抜かれていることに気付きます。 各屋台町の巡行に携わる者が着用する印半纏ですが、襟の文字を良く見ると、下方(したかた)の印半纏の襟は、町会名とは異なる名称が染め抜かれていることに気付きます。天保2(1831)年、大宮郷の火消組が8組に再編されました。名称と担当区域は、以下のとおりです(「大宮郷火消組定帳」)。 い組(上町弐町、金仙寺門前)、中組(中町弐町、久保平、西裏)、も組(本町弐町、畑ヶ中)、東組(東横町、はたの下、柳島)、に組(近戸、中村、道場)、み組(日野田、野坂、熊木)、宮組(上宮地、中宮地、下宮地、上の台)、よ組(桜木、金室、永田、柳田、阿保、中砂・柿沢・滝ノ上、斎戸・大畑・廣見寺門前) 「い組」(上町)、「に組」(中近)、「宮組」(宮地)、「よ組」(下郷)といった、各屋台町の下方の印半纏は、実は、江戸時代に定められた火消組の伝統と誇り、心意気を今に伝えているのです。  ここでは、秩父神社例大祭の戦後における主な出来事と変遷を見てみましょう。 ここでは、秩父神社例大祭の戦後における主な出来事と変遷を見てみましょう。昭和21(1946)年。この年、戦争のため中止していた6台の笠鉾・屋台の曳行と花火大会が早くも復活しました。昭和21年12月5日付埼玉新聞には、夜の出発を待つ秩父境内の写真が掲載されています。 手前から下郷笠鉾、宮地屋台、中近笠鉾が横に並んでいます。この並び位置については、今、知る者はいません。 昭和22(1947)年、インフレが進行して諸物価が高騰。この年の大祭は、笠鉾・屋台は出ないものの、12月3日は快晴に恵まれ、近来にない約10万人の人出となりました。 午後10時40分頃、秩父公園での見物を終えた人々の流れは公園を横切って北方向へと進み、群衆となって秩父鉄道御花畑駅付近に殺到。6人が圧死、数十名が重軽傷を負う大惨事となりました。 この事件をきっかけに、翌年の昭和23(1948)年、煙火の打ち上げ場所が再び秩父公園から羊山公園に変更され、現在に至っています。 昭和25(1950)年4月1日、秩父町は市制を施行。この年の例大祭では、市役所がトラック2台を出して除雪作業に当たりました。人出は約6万人。午後11時半から羊山で7台の仕掛花火が上げられ、市内5か所の映画館、演芸館は深夜興業ののち無料の宿泊所になりました。 そして昭和30(1955)年、この年は豊作とあって関東各地から集まった人出は10万人を突破し、戦後最大の賑わいとなりました。市街には1千数百店の露店が出店。サーカス、見世物なども大賑わいで、午後11時半から仕掛花火が行われ、雑踏は夜明け近くまで続きました。  昭和44(1969)年10月14日、西武秩父線が開通し、秩父は池袋と直通電車で結ばれました。 昭和44(1969)年10月14日、西武秩父線が開通し、秩父は池袋と直通電車で結ばれました。この年の例大祭は、それまで見物客の大多数を占めていた埼玉県北部や群馬県、北関東からの見物客に加えて、埼玉県西部や東京都内、南関東からの見物客を迎え、20万人という空前の人出となりました。 この年から前年までと比較にならない混雑を経験することになりました。 例大祭は、西武線利用客の帰宅時間に合わせて、煙火の開始時刻がそれまでの午後10時半から午後8時へと変更。これにより、一部の屋台がまだ曳行されている最中に煙火が終了することになり、御旅所に6台の笠鉾・屋台が扇状に並ぶ中、羊山から煙火が上がるという、この祭りにとって象徴的な光景が失われました。 また、笠鉾・屋台の帰還の時刻も繰り上げられ、午後10時半には笠鉾・屋台が御旅所から自町内に向けて出発するようになりました(平成8年から原状回復して0時過ぎに御旅所出発)。  昭和52(1977)年、観光客の増加に対応して、秩父神社から御旅所までの神幸祭の順路が変更され、秩父神社の鳥居前から番場通りを直進するコースから、「大通り」を迂回するコースに変わりました。 昭和52(1977)年、観光客の増加に対応して、秩父神社から御旅所までの神幸祭の順路が変更され、秩父神社の鳥居前から番場通りを直進するコースから、「大通り」を迂回するコースに変わりました。コースの変更が決まった背景には、この年、埼玉県秩父地方庁舎前の道路拡幅工事が完了したことを受けて、狭い番場通りを通過することによる事故発生の危険を回避したい県警当局と、障害物への接触により屋根などを破損したくない屋台町との利害の一致がありました。 また、この年は、ある町会が新しい順路となる大通り東側の露店を撤去するよう要求したことから、これに反発した露天商がすべて撤退する事態となりました。 さらに、平成5(1993)年、順路の再変更が行われ、上・中・本町の3台の屋台が秩父神社鳥居前から北に向かい、駅前通りから大通りへと周回するようになりました(平成17年から、逆に、秩父駅前通りから秩父神社鳥居前へと周回)。 こうした順路の変更は、見物できる場所を拡大し、見物客の分散を図ることが目的でしたが、神幸祭への供奉という本来の趣旨から離れ、観光行事へとシフトするものとなりました。 平成14(2002)年、祭りを構成していた空間が一つ消滅しました。  12月3日午後10時過ぎ、御旅所に6台の笠鉾・屋台が扇形に曳き揃えられ、斎場祭の神事が厳かに行われる。 12月3日午後10時過ぎ、御旅所に6台の笠鉾・屋台が扇形に曳き揃えられ、斎場祭の神事が厳かに行われる。同じ「秩父公園」の一画ではオートバイサーカスの爆音、見世物小屋の不気味な絵看板に呼び込みのだみ声、お化け屋敷の妖しい電飾、夜空高く炸裂する仕掛け花火、これらの音と光が交錯する。ここは神聖と猥雑が入り交じった異次元空間でした。 この年、この場所に現れるはずの異界はなく、あるのは工事用の仮囲いでした。次の年に姿を見せた「秩父市歴史文化伝承館」という名の建物は、その設計と施工が評価を受けるかもしれません。 しかし、公共建築の在り方を考える時、この建築物は、発注者の側に周辺の歴史的背景やそこに暮らす人々の心情、祭りへの思いに対する配慮を欠いた、悲しみの象徴として存在し続けることになりそうです。 令和2(2020)年、新型コロナウイルスの感染拡大により、笠鉾・屋台の曳行などの屋台行事及び煙火主催町による競技花火大会が中止になりました。 昭和25(1945)年から現在までの人出は→こちら 【はみ出しメモ】 秩父夜祭を訪れた人々を落胆させているものに、大勢の女性が屋台を曳く光景があります。  女性が屋台人足として参加するようになったのは、それほど古いことではなく、上町屋台に女性が初めて参加したのが昭和50年代後半。 女性が屋台人足として参加するようになったのは、それほど古いことではなく、上町屋台に女性が初めて参加したのが昭和50年代後半。今日、女性が人足の大半を占める中町町会が女性を人足として正式に認め、6人の女性が参加したのは、平成2(1990)年のことでした。 その後、全ての町会で女性の割合は増え続け、かつての勇壮な男の祭りを楽しみに久々に訪れる見物客を「もう終わった」と失望させています。 確かに、鉢巻き、軍手に地下足袋を着けて曳き綱を曳く女性の姿は、いかにも不格好であり、酒に酔い「〇〇一番」と拳を挙げて嬌声を上げる醜態は、祭り本来の洒落や粋とは程遠く、邪道と思われるかもしれません。 しかし、曳き綱を曳くその姿は、かつて秩父谷の村々で痩せた畑を耕し、泥にまみれて野良仕事に従事して、貧しくも逞しく生き抜いた秩父女の再現であり、やがて来るこの祭りの終わりを暗示していると見ることもできるのです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

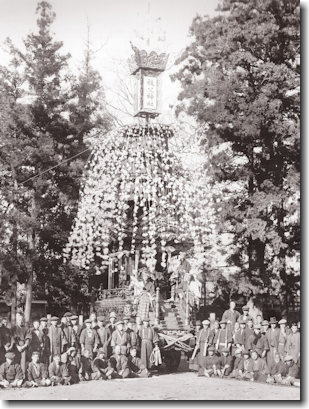

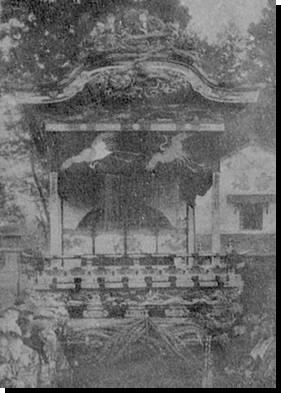

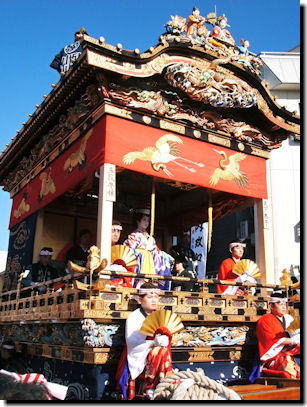

秩父神社例大祭に曳行される6台は、構造形式上「笠鉾」と「屋台」の2種類に分けられます。 秩父神社例大祭に曳行される6台は、構造形式上「笠鉾」と「屋台」の2種類に分けられます。「笠鉾」は、中近と下郷の2台で、構造は、登勾欄の付いた4輪の土台部分に勾欄と腰支輪を四方に廻し、土台の中央から長い真柱(「標木」)を立て、下から3層の笠、万燈、せき台、頂に中近が御幣、下郷は太陽を付け、3層の笠には、緋羅紗の水引幕を吊り、造り花を放射状に垂らします。 屋台囃子は土台内部の囃子座で行います。 明治44年(1911)年の電話線架設以来、笠鉾本来の姿での曳行はできなくなりました。これ以降今日まで、中近では、笠鉾に附設されていた八つ棟造りの屋形のみを曳行し、当時屋型のない笠鉾を曳行していた下郷では、大正6(1917)年に土台部分の上に腰屋根付き四方唐破風造りの屋形(白木)を新たに建造して曳行しています。 なお、笠鉾の曳行不能の原因が明治44年の電話線の架設であることは文献上明確であるにもかかわらず、大正3(1914)年の電灯線架設を原因とする誤謬は、依然根深く罷り通っています。  「屋台」は、宮地、上町、中町、本町>の4台で、構造は、4輪の土台に勾欄と腰支輪を四方に廻し、6本の柱で向唐破風造り(上町のみ四方唐破風造り)の屋根を支えます。 「屋台」は、宮地、上町、中町、本町>の4台で、構造は、4輪の土台に勾欄と腰支輪を四方に廻し、6本の柱で向唐破風造り(上町のみ四方唐破風造り)の屋根を支えます。屋台は中柱で前後に分かれ、前方が踊りや芝居を行う舞台、後方が後幕で囲まれた楽屋で、お囃子はこの楽屋で行います。 屋根の軒には軒支輪を四方に廻し、その下に水引幕を吊り、舞台には下げ幕があり、中柱部分は廻り舞台になっていて正面に襖を立てます。 屋台芝居を上演する時は、屋台本体の舞台の左右に張出舞台という付け舞台を付けて間口を広げ、芸座・仮芸座や花道などが設けられます。 2台の笠鉾と4台の屋台の特徴は次のとおりです。 中近笠鉾   現在の笠鉾は2代目。明治13(1880)年に造られた名工荒木和泉の傑作です。明治30(1897)年に腰回りの改修が行われています。 現在の笠鉾は2代目。明治13(1880)年に造られた名工荒木和泉の傑作です。明治30(1897)年に腰回りの改修が行われています。構造は八棟造りの屋型の上に3層の花笠が付き、土台部分には木口階段の登勾欄を設け、勾欄には、腰組に秩父地方唯一の割束(わりづか)が施され、龍が巻き付いています。 また、土台部分の横幅や屋型の軒の出は、中町の大通りに曳き出す「金子屋横町」の幅員に制約されています。電話線の架設が障害となり、明治44年(1911)年以来、笠鉾を立てずに屋型のみで曳行されています。 なお、「初代は屋台で2代目から笠鉾になった」は、文献記録によらない妄想に過ぎません。 【中村町会『「祭礼日記」「御祭礼記録」』】 下郷笠鉾   現在の笠鉾は3代目。明治29(1896)年に高さ16メートル、3層の花笠を付けた秩父地方最大の笠鉾が完成しました。 現在の笠鉾は3代目。明治29(1896)年に高さ16メートル、3層の花笠を付けた秩父地方最大の笠鉾が完成しました。しかし、電線架設が障害となり、明治44年(1911)年に秩父神社鳥居前に飾り置き。 大正3(1914)年には1層での曳行となり、大正6(1917)年、腰屋根付き四方唐破風造りの屋型が建造されました。組階段の登勾欄が付き、黒漆塗りの腰組に白木の屋型が見事な調和を見せます。 昭和40(1965)年に笠鉾が復元されましたが、曳行順路に張り巡らされた電線類が障害となって、その雄姿を見られない状態が続いています。 【下郷笠鉾保存会『下郷笠鉾と祭礼行事概説』】 宮地屋台   秩父の屋台の中で最も優美な屋根と言われています。 秩父の屋台の中で最も優美な屋根と言われています。文化6(1809)年、名工藤田大和による大改造により現在の形が整いました。明治28(1895)年に四方に廻る勾欄、腰支輪彫刻を新調。登り勾欄のない古い形を留めますが、螺鈿(らでん)の幕板を用い、銀杏唐草の飾り金具や金箔を多用した勾欄など、下回りは金色に煌めき豪華絢爛です。 水引幕に『飛翔する鶴』が、後幕には赤い髪の3匹の『猩々酔舞』(中国の想像上の霊獣)が描かれています。また、天井画は、一般的な墨絵の「雲龍」ではなく、極彩色の「天女」となっています。 上町屋台   大正8(1919)年まで脇障子が設けられるなど、秩父の屋台の中で、常に斬新さを放ってきた屋台です。昭和12(1937)年の大改修により、屋根の両妻に軒唐破風が付き、土台部分に登勾欄が付設されました。屋根は軒の出が多く、巡行する様は壮観で、観光客に大いに喜ばれます。 大正8(1919)年まで脇障子が設けられるなど、秩父の屋台の中で、常に斬新さを放ってきた屋台です。昭和12(1937)年の大改修により、屋根の両妻に軒唐破風が付き、土台部分に登勾欄が付設されました。屋根は軒の出が多く、巡行する様は壮観で、観光客に大いに喜ばれます。水引幕に『牡丹に唐獅子』が、後幕には有名な『鯉の滝登り』が描かれています。 方向転換には、大正8(1919)年に「シャチ(車地)」を廃止して、この祭り唯一の機械による「キリン」が採用されています。 中町屋台   秩父地方の屋台の中で最も大きな屋台です。 秩父地方の屋台の中で最も大きな屋台です。明治23(1890)年に升組付の腰組を新調し、登勾欄を付設。屋根に乗る日本神話を題材とした巨大な彫刻と軒の三重垂木、升組みを用いた腰組は、中町屋台特有の重厚感を放ちます。水引幕に『波に亀』が、後幕には『波に海魚』が描かれています。 後ろ側の支輪上部には、団子坂を下りるときに後綱を通す丸い穴が2か所開いています。また、昭和30年代まで、通常3段の雪洞も、中町屋台には4段の雪洞が取り付けられていました。 【中町会『中町屋台永代帳』】 本町屋台   大宮郷の商業・経済の中心地としての繁栄を象徴する絢爛豪華な屋台です。 大宮郷の商業・経済の中心地としての繁栄を象徴する絢爛豪華な屋台です。登り勾欄のない古い形を留めています。多くの彫刻で飾られていますが、人物彫刻が一つもありません。 水引幕には『飛龍』が、後幕にはダルマなどの『玩具宝船』が描かれています。 二重勾欄と呼ばれる勾欄が2段ある珍しい形式でしたが、大正3(1914)年、御旅所での転覆事故で大破。大正4(1915)年に勾欄と腰支輪が四方に廻る一般的な現在の姿になりました。  例大祭の当日、私達の前に雄姿を見せる2台の笠鉾と4台の屋台は、享保年間(1716~36年)といわれる創建以来、それぞれの屋台町において莫大な財力が投じられ、度重なる改修が行われました。こうして、笠鉾・屋台は長い年月を経て、より絢爛、豪華なものへとその姿を変えて来ました。 例大祭の当日、私達の前に雄姿を見せる2台の笠鉾と4台の屋台は、享保年間(1716~36年)といわれる創建以来、それぞれの屋台町において莫大な財力が投じられ、度重なる改修が行われました。こうして、笠鉾・屋台は長い年月を経て、より絢爛、豪華なものへとその姿を変えて来ました。笠鉾・屋台の改修は、明治維新以降も笠鉾・屋台を所有する屋台町によって引き続き行われました。 6台のうち、最も早く今の形に到達したのが中町屋台の明治23(1890)年、最も遅かったのは上町屋台の昭和12(1937)年のことでした。 《昭和12(1937)年大改造前の上町屋台》 笠鉾と屋台が今日の姿になった時期を整理すると、下の一覧表のようになります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

明治時代の笠鉾・屋台 画像をクリックして下さい。写真が大きくなります。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

秩父神社例大祭に曳行される笠鉾と屋台は、創建以来、繰り返し改修が行われてきました。笠鉾・屋台が新しく造り替えられる際、旧部品の多くは散逸し、或いは町内の収蔵庫の奥などに今も眠っています。しかし、これらの中には、秩父地方の別の地区に譲渡され、その地区の祭礼に登場する例もあります。

【はみ出しメモ】  中近笠鉾が誇るべき特徴の一つとして、勾欄に巻き付く龍が挙げられます。金色に光り輝く龍は、中近笠鉾の美しさをいっそう際立たせます。 中近笠鉾が誇るべき特徴の一つとして、勾欄に巻き付く龍が挙げられます。金色に光り輝く龍は、中近笠鉾の美しさをいっそう際立たせます。ところがこの「金龍」、実は、1度だけ「青龍」になった年があるのです。 昭和36(1961)年の「昭和の維持大修理」に先立ち、昭和30年代前半に(年代不確定)、土台部分の修理が行われました。  この時、勾欄の龍の彩色が行われ「青龍」に変身したのでした(写真提供:作美陽一氏)。彩色を監修したのが日本美術界の大御所、萩原雅春氏。龍とは青であるとの確信の下での彩色でしたが、大祭に笠鉾が曳き出されるや、誰からともなく「青大将」と酷評され、その如何にも惨めな姿に、萩原氏は「俺が悪かった」と非を認め、直ちに彩色のやり直しが行われたのでした。 この時、勾欄の龍の彩色が行われ「青龍」に変身したのでした(写真提供:作美陽一氏)。彩色を監修したのが日本美術界の大御所、萩原雅春氏。龍とは青であるとの確信の下での彩色でしたが、大祭に笠鉾が曳き出されるや、誰からともなく「青大将」と酷評され、その如何にも惨めな姿に、萩原氏は「俺が悪かった」と非を認め、直ちに彩色のやり直しが行われたのでした。ちなみに、この時、彩色工事を請け負ったのが浅草・宮本卯之助商店。昭和35(1960)年の浅草・雷門再建に当たり、風神雷神像の修補彩色を森大造氏とともに実施したのが萩原雅春氏でした。 「中近青大将事件」も、今や記憶する人が殆どいなくなりました。  中近と下郷は一見しただけでは、どうして「屋台」ではなく「笠鉾」なのか、という疑問が湧きます。 中近と下郷は一見しただけでは、どうして「屋台」ではなく「笠鉾」なのか、という疑問が湧きます。それは、この2台が本来、高さ15メートルを超す笠鉾だからなのです。 明治44年(1911)年に笠鉾の順路に電話線が架設されました。 それ以来、中近では、笠鉾に附設されていた八つ棟造りの屋形のみを曳行し、当時屋型のない笠鉾を曳行していた下郷では、大正6(1917)年に笠鉾の土台の上に腰屋根付き四方唐破風造りの屋形(白木)を新たに建造して曳行しています。 したがって、毎年の例大祭では笠鉾本来の姿は見ることはできません。  明治44年(1911)年以降現在までに、中近では例大祭に2度、記念行事などのイベントに10度の合計12回、本来の姿を見せたことがあります。 明治44年(1911)年以降現在までに、中近では例大祭に2度、記念行事などのイベントに10度の合計12回、本来の姿を見せたことがあります。下郷では、白木の屋形を建造した後、笠鉾の部品が一部を除いて散逸したため、長い間「幻の笠鉾」となっていましたが、昭和40(1965)年の維持大修理で屋形の上に笠鉾が復元新調されました。 電話線架設の明治44年(1911)年以降、例大祭に3度、記念行事に2度笠鉾の姿を見せています。 このように、例大祭に笠鉾本来の姿を見せる年は、秩父神社に飾り置きだけ。例大祭以外のイベントで曳行されることはあっても、電線のない、限られた区間だけというのが現状です。 全国に誇ることのできる笠鉾を持ちながら、例大祭には曳行できない。その理由が市内に依然として張り巡らされている電線にあるといわれています。 しかし、電話線の架設から100年、秩父市の中心市街地でも街路整備が進み、笠鉾の順路の大半で電線による障害がなくなりました。 特に中近では、収蔵庫で組み立てを行い、狭い道路を通過すること、秩父駅前通りの坂道を上り下りすることが可能なことが「50周年記念事業」で実証されました。本来の姿で曳かない理由が徐々に説得力を失ってきました。 ※ 笠鉾が本来の姿での曳行が出来なくなった時期と原因について、これまで、大正3(1914)年の電灯線の架設であるとされてきました。しかし、中村町会の「御祭礼記録」により、明治44(1911)年の電話線の架設であることが判明しました(『秩父神社例大祭「祭礼日記」「御祭礼記録」』平成26年11月25日中村町会発行)。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

笠鉾の飾り置き・曳行の状況(電話線架設後)

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

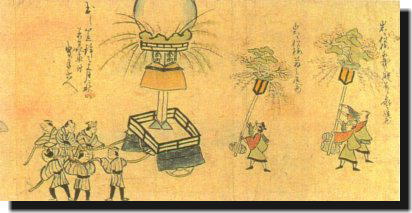

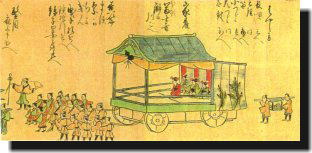

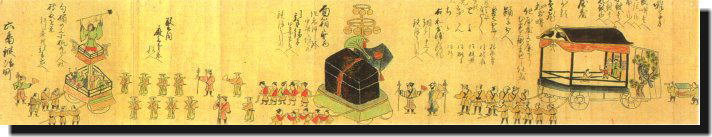

明治44年(1911)年の電話線架設以来、中近と下郷の笠鉾にとって大きな痛手となりました。 明治44年(1911)年の電話線架設以来、中近と下郷の笠鉾にとって大きな痛手となりました。特に、三層の花笠や万灯などから成る下郷笠鉾は、大正6(1917)年から現在の白木の二層の屋型で曳行されることになり、笠鉾の部品は払い下げられ、その後、大部分が散逸してしまいました。 その中で唯一、万灯のうち1枚が秩父市下宮地町の廣見寺に扁額となって現存しています。昭和15(1940)年、檀家である淺見惣吉氏(柳田町)から奉納されたもので、その際、「覺皇殿」と彫刻・彩色が施されました。 扁額の額縁に当たる部分が万灯だったところ。桐材に「波に千鳥」の彫刻を請け負ったのは、大里郡玉井村(現熊谷市)の小林栄次郎(天保5(1834)年~明治31(1898)年)です。廣見寺本堂の扁額は、かつて祭りの晴れやかな表舞台にいた下郷笠鉾の万灯であったことに気付かれることなく、今日も廣見寺を訪れる人々を静かに迎えています。 【参考文献:『秩父下郷の歴史と民俗』下郷歴史研究会】 【はみ出しメモ】  秩父の大祭は、中近笠鉾と下郷笠鉾という全国に誇るべき2基の曳物を有しています。にもかかわらず、曳行順路の市道に張り巡らされた電線類が障害となって、その雄姿を見られない状態が明治44(1911)年の電話線架設以来、今日まで続いています。 秩父の大祭は、中近笠鉾と下郷笠鉾という全国に誇るべき2基の曳物を有しています。にもかかわらず、曳行順路の市道に張り巡らされた電線類が障害となって、その雄姿を見られない状態が明治44(1911)年の電話線架設以来、今日まで続いています。「誠に遺憾なことであります」と、まるで他人事のような行政の不作為が今や笠鉾曳行の最大の障害となっています。秩父市は、一体いつまで不作為を続けるのか。ユネスコ無形文化遺産登録の決定に「万歳」して喜び、その際発した「日本の祭りを秩父がリード」(平成28年12月4日付読売新聞)の言葉は、出任せだったのでしょうか。 秩父市には、下郷笠鉾の曳行順路である「永田通り」の横断架線の撤去など、街路整備事業に直ちに着手することが求められます(順路の内、県管理道路については、横断架線を撤去済み)。 秩父神社例大祭に、付祭として笠鉾・屋台の曳行が始まった時期は、寛文年間(1661~73年)であると長く伝承されてきました。そして、一般的には、初めに簡略な笠鉾が曳行され、その後に屋台が建造されたと考えられています。 平成26(2014)年11月に中村町会から刊行された『秩父神社例大祭「祭礼日記」「御祭礼記録」』によれば、正徳2(1712)年に中村は5蓋(層)の笠鉾となり、享保20(1735)年に金襴にて補理(しつらい)をしたと記されています。 一方、一部の研究家によれば、屋台の原初形態が登場した時期は、享保年間(1716~36年)であるとされ、この時期、絹織物が盛んになり、財力に余裕の出てきた大宮郷の人々は、結城文右衛門と八郎左衛門という2人の人物を招き、その指導で造られたのが、宮地、上町、中町、本町の4台の屋台であるとされています(この説によれば、中村が当初屋台であったものが後に笠鉾に変わったとされていますが、根拠を欠く上、中村町会の「祭礼日記」によれば中村が当初から笠鉾であったことは明らかであり、到底採用することは出来ません。)。 ところで、秩父の屋台は、どこの屋台や屋台行事を導入したのでしょうか。 この問題に対しては、「江戸系」を中心にして、全国的な視野で、「出し」を系統的に整理、把握する課題に正面から取り組んでいる新進気鋭の研究者、作美陽一氏がその著書「大江戸の天下祭り」(河出書房新社1996年)の中で明確な答えを出しています。  それは、屋台の先進地である江戸です。江戸では、享保6(1721)年に、享保の改革によって屋台が禁止されるまで、1つの町内で、比較的簡単なつくりの山車(「笠鉾」、「吹貫」など)と大型で舞台や楽屋が備わった屋台とがセットで曳行されていました。 それは、屋台の先進地である江戸です。江戸では、享保6(1721)年に、享保の改革によって屋台が禁止されるまで、1つの町内で、比較的簡単なつくりの山車(「笠鉾」、「吹貫」など)と大型で舞台や楽屋が備わった屋台とがセットで曳行されていました。 それでは、この時大宮郷に導入された屋台や、後に登場する笠鉾は、どのような経過をたどったのか、作美氏の論説に沿ってみていきます。 それでは、この時大宮郷に導入された屋台や、後に登場する笠鉾は、どのような経過をたどったのか、作美氏の論説に沿ってみていきます。まず、屋台について、創建当初の秩父屋台は、江戸屋台のコピーだったものが、寛政年間(1789~1801年)に、江戸型から離れて秩父型として確立しました。  この時期、秩父絹の全盛を背景に、各屋台で盛んに改修が行われ、それまでは幕装飾が主だった屋台は、彫刻が多用されて、より豪華になり、今日の「秩父型屋台」の基本形が完成しました。 この時期、秩父絹の全盛を背景に、各屋台で盛んに改修が行われ、それまでは幕装飾が主だった屋台は、彫刻が多用されて、より豪華になり、今日の「秩父型屋台」の基本形が完成しました。また、秩父屋台最大の特 徴である「張出舞台」の様式が確立したのも寛政年間だといわれています。  笠鉾については、秩父笠鉾も当初は、江戸の笠鉾を模した1層花笠の簡単なものでしたが、寛政7(1795)年に中近笠鉾が3層花笠になったことにより、江戸型から離れて「秩父型笠鉾」として確立しました。 笠鉾については、秩父笠鉾も当初は、江戸の笠鉾を模した1層花笠の簡単なものでしたが、寛政7(1795)年に中近笠鉾が3層花笠になったことにより、江戸型から離れて「秩父型笠鉾」として確立しました。笠鉾については、秩父笠鉾も当初は、江戸の笠鉾を模した1層花笠の簡単なものでしたが、寛政7(1795)年に中近笠鉾が3層花笠になったことにより、江戸型から離れて「秩父型笠鉾」として確立しました(中村町会「祭礼日記」によれば、正徳2(1712)年に一旦5層になった後に、寛政7年に3層に改められたことになります。) 。 この時、中近によって始められた3層花笠の形式は、以後、秩父地方における笠鉾の一般的な形態として普及していきます。 【はみ出しメモ】 秩父の笠鉾、屋台の原型となった、江戸天下祭り(神田祭、山王祭)の曳き山の様子をもう少し見てみましょう。 江戸では、元禄年間から享保年間(1688~1721年)まで、「山車」と「屋台」の時代がありました。「山車」は1本柱構造の曳き山(「笠鉾」、「吹貫(ふきぬけ)」など)であり、「屋台」は、 正面12尺、奥行き18尺と大型で舞台や楽屋が備わった豪華絢爛な曳き山でした。 この時期は、1つの町内で「山車」と「屋台」、それに母衣武者や唐人などの仮装行列などが出されていました。  《川越氷川神社蔵 川越氷川祭礼絵巻(文政9(1826)年) 川越市立博物館第11回企画展図録「川越氷川祭礼の展開」から転載》6番鍛冶町の行列。先頭の山車に続いて練物、江戸型屋台、行列の最後尾に荷茶屋(にないぢゃや)が進みます。享保6(1721)年 の屋台禁止は江戸に限定されたため、川越氷川祭礼では享保以降もこのような行列が行われていました。  しかし、享保6(1721)年、享保の改革によって、このうちの屋台が江戸で全面禁止となったことにより、大型の屋台は、以後、江戸から永久に姿を消すことになります。 しかし、享保6(1721)年、享保の改革によって、このうちの屋台が江戸で全面禁止となったことにより、大型の屋台は、以後、江戸から永久に姿を消すことになります。なお、今日、私達が江戸型の山車として認識している山車(川越まつりでおなじみの「二重鉾台型山車」)が登場し、江戸天下祭りの主役的な存在になるのは、天保年間(1830~44年)以降のことです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

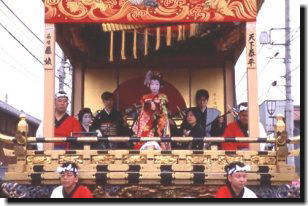

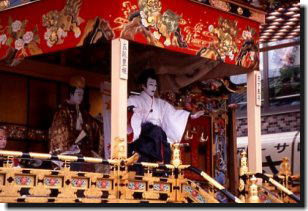

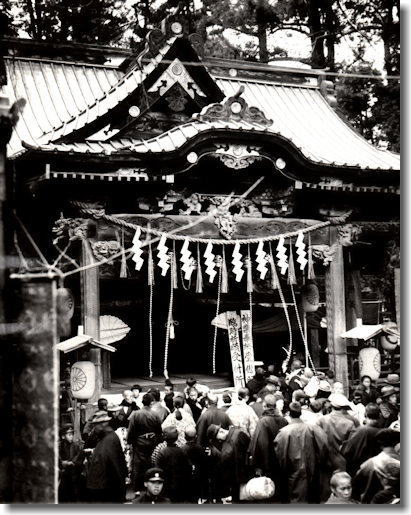

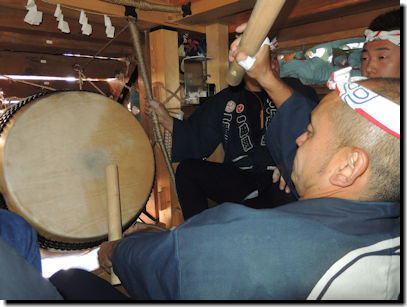

秩父夜祭のみどころとして、一番に挙げられるのが12月3日夜に行われる笠鉾・屋台の団子坂曳き上げです。しかし、団子坂周辺では厳しい規制が敷かれ、一般の見物客が近付くことは出来ません。 祭りの一日は、早朝から深夜にわたって、多彩な祭礼行事が繰り広げられます。ここでは、これらの中から特にチェックしておきたいシーンをご紹介します。 ☆ 秩父屋台囃子  この祭り最大の魅力と言えば、やはり、笠鉾・屋台の中で演奏される秩父屋台囃子です。その迫力は、笠鉾・屋台の巡行を盛り上げ、曳き手の士気を鼓舞します この祭り最大の魅力と言えば、やはり、笠鉾・屋台の中で演奏される秩父屋台囃子です。その迫力は、笠鉾・屋台の巡行を盛り上げ、曳き手の士気を鼓舞します県内各地に伝わる祭りばやしとは異なる特徴が認められ、昭和27年3月29日の国選定無形文化財以来、国及び県から4度にわたって文化財の指定を受けてきました。その保護団体は六つの屋台町であり、それぞれの町会が保存・継承活動に取り組んでいます。 楽器の編成は、大太鼓(長胴太鼓 2尺)1、小太鼓(附締太鼓 2丁掛け又は3丁掛け)3又は4、鉦(摺鉦)1、笛(篠笛 7穴2本調子又は3本調子)1です。 秩父地方の祭りでも、薬品処理した皮を張った太鼓が普及した結果、太鼓の響きに「胴鳴り」や音質の豊かさを聞き取ることが殆どなくなりました。しかし、この祭りでは、江戸期以来の太鼓師に磨かれた長胴太鼓特有の怒涛の響きが周囲を圧倒し、聞く者の心を鷲づかみにします。太鼓の音の「粘り」、「深み」を体感し、その豊かな響きに包まれては如何でしょうか。 ☆ 笠鉾・屋台の宮参り  「秩父夜祭」は、実は、朝から様々な祭礼行事が行われます。 「秩父夜祭」は、実は、朝から様々な祭礼行事が行われます。笠鉾・屋台は、各町会を出ると、まず、「宮参り」のために秩父神社に向かいます。秩父の街に1年ぶりに姿を現した笠鉾と屋台が、太陽の光に燦然と輝きながら大通りを進む。祭り一番の華やぐ時間です。 笠鉾・屋台は、秩父神社の境内に入ると、神門前の階段下に曳き付けられ、神官から御祓いを受けます。 宮参りは、2日の昼前に中町と上町屋台が。3日は、午前9時頃から残る4町会の笠鉾と屋台が順次神社境内に入り、全て終わるのが3日の正午過ぎ。この間、大通りや秩父神社境内にいれば、笠鉾・屋台の華麗な姿を間近に、しかも、ゆっくりと見ることが出来るのです。 ☆ 秩父神社神楽  大祭当日、笠鉾、屋台の宮参りなどで終日賑う秩父神社の境内ですが、耳を澄ませば、笠鉾、屋台の秩父屋台囃子に混じって、厳かな音色が聞こえてきます。「秩父神社神楽」です 大祭当日、笠鉾、屋台の宮参りなどで終日賑う秩父神社の境内ですが、耳を澄ませば、笠鉾、屋台の秩父屋台囃子に混じって、厳かな音色が聞こえてきます。「秩父神社神楽」です秩父神社神楽は、大祭期間中の12月2日、3日、6日の昼間、秩父神社境内の神楽殿で観ることができます。 秩父神社神楽は、現在、三十五座を演目とし、「天の岩戸開き」を中心に、高天原神話から出雲神話に至るまで、古典神話を題材にきめ細かく組み立てられています。演目の中に演劇的な表現が多いのが特徴となっており、静的で優雅な中に軽妙な滑稽味を含んでいます。 また、3日夜、御旅所での斎場祭では、演目の一つ「代参宮」が演じられますが、面を着けない二人舞であり、古風を残す代表的な神楽といわれています。【国の重要無形民俗文化財】 ☆ 笠鉾・屋台の方向転換  笠鉾・屋台を方向転換する際、「ギリ廻し」と呼ばれる作業が行われます(上町屋台だけは「キリン」という装置を使います。)。 笠鉾・屋台を方向転換する際、「ギリ廻し」と呼ばれる作業が行われます(上町屋台だけは「キリン」という装置を使います。)。「ギリ廻し」は、まず、笠鉾・屋台の後ろに、てこの支点となる台(「ウマ」)をセットし、2本のてこ棒をかいます。次に、2本のてこ棒にそれぞれ10人ほどが取り付いて、笠鉾・屋台の後ろの車輪を持ち上げます。 笠鉾・屋台の土台中心部にある凹みに、地面から垂直に立った凸型の「ギリ棒」が挿入されるように、てこ棒にかけた力を静かに緩めると、4つの車輪が地面からわずかに浮き上がります。 ここで、てこ棒を外し、笠鉾・屋台の腰まわりに20人程が取り付いて、ギリ棒を軸にして一気に方向転換します。この間、秩父屋台囃子は大太鼓の演奏を止め、小太鼓による「玉入れ」という曲目が演奏されます。 なお、方向転換の方法としては、小鹿野春まつりの屋台で使用されている「車地巻き」がありますが、秩父の大祭では、大正3(1914)年に起こった本町屋台の転覆事故を契機に使われなくなりました。 ☆ 屋台芝居  12月3日の昼頃から午後3時頃まで、屋外に組み立てられた舞台で秩父歌舞伎による屋台芝居が公開され、大勢の見物客で賑わいます。 12月3日の昼頃から午後3時頃まで、屋外に組み立てられた舞台で秩父歌舞伎による屋台芝居が公開され、大勢の見物客で賑わいます。宮地、上町、中町、本町の4台の屋台は、歌舞伎を上演できる構造形式になっていて、屋台芝居を上演する際には、屋台の左右に張出舞台という仮設の舞台を付けて間口を広げ、本芸座、仮芸座などのほか、屋台本体に回り舞台が備えられています。また、上町では楽屋となる民家の2階に続く花道も設けられます。 屋台芝居は、4町内の当番制で、歌舞伎の実演は、宮地、上町、本町が秩父歌舞伎正和会、中町では小鹿野津谷木歌舞伎が務めています。 当番の順番と上演場所は、中町【令和7年・ベスト電器前】、宮地【令和8年・秩父神社境内】、本町【令和9年・秩父神社境内】、上町【令和10年・上町町内】の順となっています(以後もこの順序で当番が回ります。)。 なお、中町が当番の年は、2日夜にも提灯・雪洞の明かりの下で屋台芝居が上演されます。 ☆ 笠鉾・屋台のすれ違い  12月3日の午前中、秩父神社での宮参りを終えると、中近・上町・中町・本町の4台の笠鉾・屋台は、境内を出て本町交差点から「大通り」を上町方面に向かいます。この大通りで、これから神社方向に向かう屋台との「すれ違い」を見ることが出来るのです。

12月3日の午前中、秩父神社での宮参りを終えると、中近・上町・中町・本町の4台の笠鉾・屋台は、境内を出て本町交差点から「大通り」を上町方面に向かいます。この大通りで、これから神社方向に向かう屋台との「すれ違い」を見ることが出来るのです。旧秩父往還の両側に露店が立ち並び、双方向から来た笠鉾・屋台同士、張り出した屋根の軒が接触しないよう慎重に進み、すれ違いが行われます。 この間、前方から近付いて来る笠鉾・屋台に負けまいと、秩父屋台囃子の太鼓にも互いに一層力が入り、すれ違う2台の周囲はたいへんな盛り上がりを見せます。 なお、宵まちの2日夜にも、上町・中町・本町の3台のすれ違いを大通りで見ることが出来ます。 ☆ 曳き踊り  4つの屋台は、巡行の途中で止められると、その舞台の上で「曳き踊り」と呼ばれる所作事が上演されます。

4つの屋台は、巡行の途中で止められると、その舞台の上で「曳き踊り」と呼ばれる所作事が上演されます。12月2日には上町、中町が、3日には宮地、中町、本町が、それぞれの屋台の舞台上で、長唄の曲を演奏する「地方連中」とその曲を踊る「立方」による「曳き踊り」を行います。 日頃、日本舞踊の稽古を積んだ5、6歳から中学生までの女子達が「藤娘」、「末広狩」、「菊づくし」、「三番叟」などを優雅に踊ります。 曳き踊りを演じる場所は、街の辻、町会所、神社の神門前など、各屋台とも決まっています。屋台町によっては、曳き踊りを行う時の屋台の停止位置が厳格に守られており、「○○商店の右の角と屋台の中柱を合わせる」という決まりを遵守するために、僅か数センチ単位で屋台を前後に移動させる場面も見られます。 また、3日の夜10時過ぎ、御旅所に到着した笠鉾・屋台が扇状に並ぶ中、宮地、上町、中町、本町の順に、提灯と雪洞の明かりに浮かび上がる舞台で所作事が演じられます。 ☆ 神馬  12月3日の夜明け前、秩父市中村町にある秩父神社の大総代である井上家に2頭の馬が到着します。ここで、神馬になるための装束が付けられます。神馬は、鎌倉時代の「宮本地頭」の役割を受け継ぐ井上家が毎年奉納します。 12月3日の夜明け前、秩父市中村町にある秩父神社の大総代である井上家に2頭の馬が到着します。ここで、神馬になるための装束が付けられます。神馬は、鎌倉時代の「宮本地頭」の役割を受け継ぐ井上家が毎年奉納します。午前7時半、神馬の装束を纏った2頭の馬は、井上家を出発し、中村町から秩父神社へと世話人に引かれて歩いて行きます。鳥居から神門をくぐり、拝殿前に到着すると神官からお祓いを受けた後、秩父神社境内の神馬舎で夜の出発まで出番を待ちます。 午後6時半、笠鉾・屋台の巡行に先立って、神幸行列が秩父神社を出発して御旅所へと向かいますが、その最後尾を飾るのが2頭の神馬です。 御旅所での斎場祭が終了して秩父神社に戻るのが翌日の午前3時過ぎ。さらに、中村町の井上家に帰るのは4時を回ります。大祭の日は、神馬にとって長い一日となるのです。 ☆ 秩父神社からの出発  12月3日の夜、秩父神社境内から御旅所に向けて、中近笠鉾、下郷笠鉾、宮地屋台が順次出発して行きます。長い間途絶えていましたが、令和6年から下郷笠鉾が境内に入り、中近笠鉾と正面に対峙することになりました。 12月3日の夜、秩父神社境内から御旅所に向けて、中近笠鉾、下郷笠鉾、宮地屋台が順次出発して行きます。長い間途絶えていましたが、令和6年から下郷笠鉾が境内に入り、中近笠鉾と正面に対峙することになりました。令和5年、中近では、昭和10(1935)年に新調した長胴太鼓の後継となる長胴太鼓が完成。一方、令和7年、下郷では江戸太鼓の第一人者、石垣孫市の長胴太鼓が明治26(1893)年以来132年ぶりに復元されました。向かい合う二つの長胴太鼓の迫力が聞く者の心を揺さぶります。 12月3日午後6時半過ぎ、それまで静まり返っていた境内に太鼓が轟くや、空気は一変し「静」から「動」へ。動き出す笠鉾に周囲は興奮の坩堝と化します。 互いに負けじと打ち込まれる太鼓の怒涛のうなりに身震いを覚えるに違いありません。 ☆ 諏訪渡り  12月3日夜、中町屋台が「大通り」を御旅所に向う途中、「本町まちかどギャラリー」の角にさしかかると、屋台囃子が止められ、囃し手(中町では「梶取」といいます。)は提灯を振るだけで声を出さなくなります。ここから本町会所まで、屋台が音もなく静かに曳かれるという珍しい光景を見ることができます。 12月3日夜、中町屋台が「大通り」を御旅所に向う途中、「本町まちかどギャラリー」の角にさしかかると、屋台囃子が止められ、囃し手(中町では「梶取」といいます。)は提灯を振るだけで声を出さなくなります。ここから本町会所まで、屋台が音もなく静かに曳かれるという珍しい光景を見ることができます。こんな伝承があります。神幸行列は、年に一度、秩父神社がある「柞(ははそ)の森」の妙見様(女神)が、武甲山の男神と逢い引きするために御旅所に行く。 途中、行列が番場の諏訪神社の近くを通る時は、音を立てずに静かに進む(「諏訪渡り」)。賑やかだと諏訪神社の女神が妙見様に嫉妬して禍をなす。しかも、諏訪神社が男神の本妻で妙見様が妾だとされています。 1977(昭和52)年、神幸行列の順路が番場通りから現行の「大通り」に変更されました。「諏訪渡り」のへ対応は、この年から始めた町会もあれば、素通りする町会もあるなど、屋台町により様々ですが、中町は、伝承に従った行事を今まで行ってきました。 ☆ 架線の切り離し  12月3日の夜、御旅所に向かう6台の笠鉾と屋台は、札所十三番横の丁字路まで来ると、順路最大の難関である団子坂方向に向きを変え、団子坂下にある秩父鉄道御花畑NO1踏切を渡ります。 12月3日の夜、御旅所に向かう6台の笠鉾と屋台は、札所十三番横の丁字路まで来ると、順路最大の難関である団子坂方向に向きを変え、団子坂下にある秩父鉄道御花畑NO1踏切を渡ります。笠鉾・屋台の踏切通過のために、一時的に鉄道の架線が切り離されるという珍しい光景が見られます。また、祭典終了後に笠鉾と屋台が帰還する際にも、最終電車の通過を待って、架線の切り離し作業が行われます(午後8時頃から10時30分頃まで秩父鉄道秩父~影森間の列車の運行はなく、バスによる代行輸送を実施)。 大正11(1922)年1月21日、秩父鉄道の秩父駅から影森駅までが電化され、この年の例大祭から架線の切り離しが行われるようになりました。電車の通過後、架線の支柱に梯子が架けられるや、素早く登っての機敏な切り離し作業。まさに、秩父鉄道職員の離れ業です。 祭礼行事のために鉄道の架線を切り離す踏切は全国的にも珍しく、多くの踏切マニアから注目を集める存在になっています。 ☆ 競技花火大会  12月3日夜、先頭の笠鉾が団子坂にさしかかる頃、正面に見える羊山で、秩父神社例大祭のもう一つの祭礼行事が始まります。煙火主催町による「競技花火大会(「煙火打上競技大会」)」です。 12月3日夜、先頭の笠鉾が団子坂にさしかかる頃、正面に見える羊山で、秩父神社例大祭のもう一つの祭礼行事が始まります。煙火主催町による「競技花火大会(「煙火打上競技大会」)」です。煙火主催町は、旧秩父市内の町会のうち屋台町以外の11の町会から構成され、競技では、秩父地域の4つの煙火業者が腕を競い、第1号から第5号までのスターマインが夜空に大輪の花が咲かせます。審査は、熊木町公会堂に煙火主催町の審査員が一堂に会して採点し、審査結果は、秩父神社境内に掲出されます。 大祭における煙火の歴史は古く、その始まりは明治39(1906)年と言われ、煙火主催町の尽力により、今日まで続けられて来ました。観光協会が花火大会に番外(3台)として参加したのは、昭和35(1960)年のことでした。 競技花火大会が点火されたら、皆さんも審査員になったつもりで、冬の澄んだ夜空に上がる大スターマインを採点してみては如何でしょうか。 ☆ 御旅所からの帰還  日付も変わる12月4日午前0時過ぎ。御旅所での斎場祭の終了を待って、6台の笠鉾・屋台、それに秩父神社の神幸祭の行列が帰り始めます。 日付も変わる12月4日午前0時過ぎ。御旅所での斎場祭の終了を待って、6台の笠鉾・屋台、それに秩父神社の神幸祭の行列が帰り始めます。笠鉾・屋台の団子坂の曳き下ろしでは、通常の後綱2本のほかに、曳き上げの時に使った増し綱2本を後ろに廻して、計4本の綱に曳き手が腰を降ろしてつかまり、柱からも芯綱4本を後ろに降ろしてバランスをとりながら、笠鉾・屋台が慎重に坂を下ります。 この時間には、既に規制解除となっていて、誰でもその様子を間近に見ることが出来ます。町会によっては、後綱に付かせて貰えるかも知れません。 団子坂を下り、見物客がいなくなった夜道を笠鉾・屋台が提灯・雪洞に明かりを灯して、それぞれの町内に帰っていきます。降り注ぐような冬の星空の下、祭りが終焉の時を迎えようとしています。 笠鉾・屋台が自町内の収蔵庫に到着するのは、早い町内で午前2時過ぎ、遅い所では4時を廻ります。 【はみ出しメモ】  大祭の朝、朝日に燦然と輝きながら笠鉾と屋台が街に姿を現す。宮参り、すれ違い、神楽、曳き踊り、屋台芝居。やがて日が沈み、提灯・雪洞の炎が揺れる夜の巡行。高張が林立する御旅所で斎場祭。夜空を焦がす大スターマイン。 大祭の朝、朝日に燦然と輝きながら笠鉾と屋台が街に姿を現す。宮参り、すれ違い、神楽、曳き踊り、屋台芝居。やがて日が沈み、提灯・雪洞の炎が揺れる夜の巡行。高張が林立する御旅所で斎場祭。夜空を焦がす大スターマイン。

待ち焦がれた祭りの一日も、始まれば、早送りで夢を見ているように時が流れ、帰還で我に返る。置いて行かれたような寂寥感、虚脱と疲労。道路に残った笠鉾・屋台の車輪の跡が夢でなかったことを教えてくれる。 そしてまた、「日常(ケ)」の生活に戻り、一年を健康で怪我なく誠実に過ごした先に、大祭という「非日常(ハレ)」がやって来るのです。 【参考文献】 ●中村知夫「秩父神社例大祭の変容と対抗」 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (C)2002 Copyright by 秩父夜祭の基礎知識.All rights reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||