「中近」とは、秩父市の中心市街地西部に位置する、中村町及び近戸町の両町会が祭事において合同する際の名称であり、秩父神社例大祭には、「中近笠鉾」を曳行し、祭礼行事に参加しています。

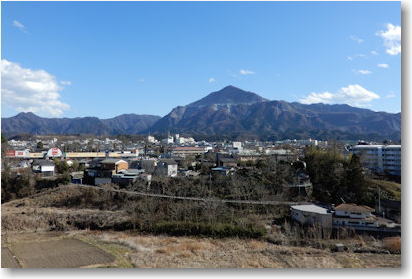

「中近」とは、秩父市の中心市街地西部に位置する、中村町及び近戸町の両町会が祭事において合同する際の名称であり、秩父神社例大祭には、「中近笠鉾」を曳行し、祭礼行事に参加しています。ここは、秩父盆地中央部のなだらかな河岸段丘上の傾斜地であり、この地区の東側には秩父の江戸時代からの町内(まちうち)である上町、中町、本町の町場の3町が隣接し、地区の西側には荒川が南から北へと流れ、町場と荒川の向かい側にある近在村落との接点をなしていました。  地区の中央には、かつて「小鹿野道」と呼ばれ、秩父と小鹿野を結ぶ主要街道であった道路が東西に貫いています。緩やかな坂道を上がった先に秩父神社が鎮座し、坂を下った荒川の武之鼻の河原では、毎年7月20日の午後、秩父神社の川瀬祭の神事が行われます。

地区の中央には、かつて「小鹿野道」と呼ばれ、秩父と小鹿野を結ぶ主要街道であった道路が東西に貫いています。緩やかな坂道を上がった先に秩父神社が鎮座し、坂を下った荒川の武之鼻の河原では、毎年7月20日の午後、秩父神社の川瀬祭の神事が行われます。この地区は、秩父で最も古くから拓け、古来から秩父神社と深い関係を有し、例大祭において重要な役割を果たしてきました。  かつて田畑の中に農家や民家が点在する地区でしたが、やがて秩父蚕糸など織物関連工場が操業し、昭和期以降、「小鹿野道」の両側には、2軒の割烹旅館を始め、酒屋、八百屋、豆腐屋、牛乳屋、駄菓子屋、煙草屋、下駄屋、自転車屋、床屋、美容院、家具屋などが並ぶ商店街が形成されていました。

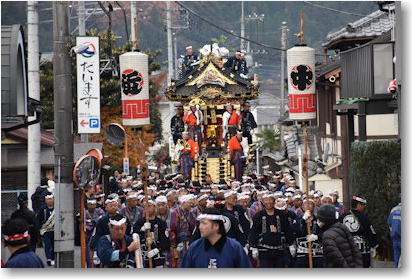

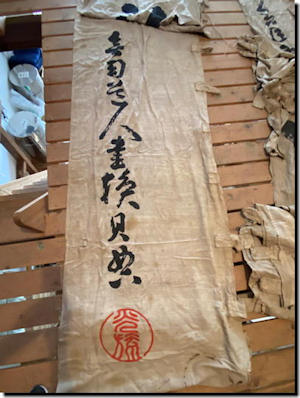

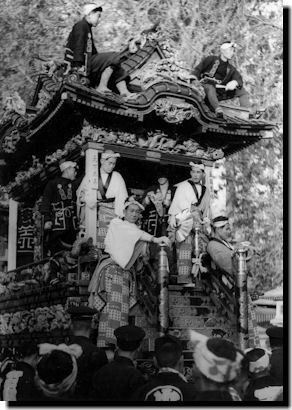

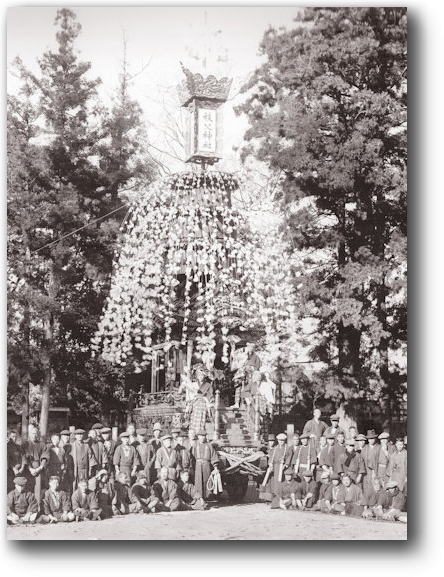

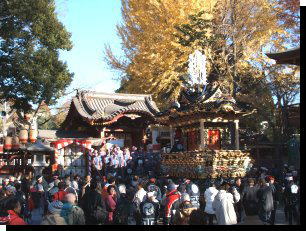

かつて田畑の中に農家や民家が点在する地区でしたが、やがて秩父蚕糸など織物関連工場が操業し、昭和期以降、「小鹿野道」の両側には、2軒の割烹旅館を始め、酒屋、八百屋、豆腐屋、牛乳屋、駄菓子屋、煙草屋、下駄屋、自転車屋、床屋、美容院、家具屋などが並ぶ商店街が形成されていました。昭和30年代以降、宅地化はさらに進み、秩父市内の町会中最大の世帯数を有するに至りました。しかし、平成23年の1,759世帯をピークに減少に転じ、構成世帯の高齢化と減少が急速に進んでいます(平成31年1月1日現在1,714世帯、3,911人(埼玉県町(丁)字別人口調査))。 【はみ出しメモ】  大宮郷と小鹿野を結ぶ街道(「小鹿野道」)は、秩父往還中町の金子屋(旧足利銀行秩父支店)の角を起点とし、通称「金子屋横町」(写真右)を入った一つ目(現三上医院)の角を右折。さらに一つ目を左折して進み、「庚申塚」先の角を左折。ここから中村に入り、両側に家屋の建ち並ぶなだらかな下り道を荒川方面に向かいました。 大宮郷と小鹿野を結ぶ街道(「小鹿野道」)は、秩父往還中町の金子屋(旧足利銀行秩父支店)の角を起点とし、通称「金子屋横町」(写真右)を入った一つ目(現三上医院)の角を右折。さらに一つ目を左折して進み、「庚申塚」先の角を左折。ここから中村に入り、両側に家屋の建ち並ぶなだらかな下り道を荒川方面に向かいました。やがて、段丘崖の急坂「ズルマ坂」を下ると荒川の流れに出ます。この場所にあるのが「武之鼻の渡し」(昭和28(1953)年3月武之鼻橋完成により廃止)。ここで荒川を渡れば隣村の寺尾になります。  寺尾の集落を通って山道を登り、札所二十三番裏の小鹿坂峠を越えて(写真左)、田村から小鹿野方面へと向かいました。このルートこそ、昭和初期まで大宮郷と小鹿野を結ぶ主要県道だったのです。そして、この道は冬の中近笠鉾、夏の屋台と笠鉾の順路でもありました。 寺尾の集落を通って山道を登り、札所二十三番裏の小鹿坂峠を越えて(写真左)、田村から小鹿野方面へと向かいました。このルートこそ、昭和初期まで大宮郷と小鹿野を結ぶ主要県道だったのです。そして、この道は冬の中近笠鉾、夏の屋台と笠鉾の順路でもありました。さらに、室町末期又は江戸初期の頃まで、中村には南北を貫く「古往還」が通っていました(『秩父下郷の歴史と民俗』(下郷歴史研究会令和3年3月発行))。 大野原村から滑沢に架かる「大宮橋」を渡って大宮郷に入ると、大畑、阿保、柳田から金室の「宇賀神」先の坂を登り、しばらく南下すると中村です。札所十六番の先で「小鹿野道 」と交差。直進して上町の庚申塚から三峯方面に向かっていました。中村では、「三峯街道」と呼んでいました。  秩父神社例大祭は、毎年12月1日から6日まで行われ、「秩父夜祭」として広く知られています。3日には、六つの屋台町から2台の笠鉾と4台の屋台が登場し、大勢の見物客で賑わいます。 秩父神社例大祭は、毎年12月1日から6日まで行われ、「秩父夜祭」として広く知られています。3日には、六つの屋台町から2台の笠鉾と4台の屋台が登場し、大勢の見物客で賑わいます。特に、夜の神幸祭は、例大祭の行事の中でも最も重要な儀式であり、御輿が秩父神社を出発し、御旅所へと渡御します。この神幸祭の行列に続いて、笠鉾・屋台の巡行が、中近笠鉾、下郷笠鉾、宮地屋台、上町屋台、中町屋台、本町屋台の順に行われます。  2台の笠鉾と4台の屋台は、昭和37(1962)年5月23日に「秩父祭の屋台6基」として国の重要有形民俗文化財に指定されています。また、笠鉾・屋台の曳行や秩父屋台囃子などの屋台行事は、昭和54(1979)年2月3日、「秩父祭の屋台行事と神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定され、さらに、平成28(2016)年12月1日、「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録されています。 2台の笠鉾と4台の屋台は、昭和37(1962)年5月23日に「秩父祭の屋台6基」として国の重要有形民俗文化財に指定されています。また、笠鉾・屋台の曳行や秩父屋台囃子などの屋台行事は、昭和54(1979)年2月3日、「秩父祭の屋台行事と神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定され、さらに、平成28(2016)年12月1日、「山・鉾・屋台行事」の一つとしてユネスコ無形文化遺産に登録されています。中近は、この屋台行事を行う六つの屋台町の一つとして、中近笠鉾を供奉します。特に、3日の夜、巡行の先頭を行く特権を有し、中近の印半纏の「一番組」の襟元は、このことに由来します。  さて、屋台町の中で最大の世帯数を誇る中近も、構成世帯の高齢化や転出、自然減による活力の低下と町会費収入の減少が確実に進んでいます。一方、構成世帯の大半は、祭りに直接には参加せず、町会の付き合いを通じて祭礼行事を陰で支える世帯です。 さて、屋台町の中で最大の世帯数を誇る中近も、構成世帯の高齢化や転出、自然減による活力の低下と町会費収入の減少が確実に進んでいます。一方、構成世帯の大半は、祭りに直接には参加せず、町会の付き合いを通じて祭礼行事を陰で支える世帯です。中近笠鉾と中近の祭礼行事は、自分が暮らす町会に誇りを持ち、人と人、世代と世代とを結ぶ精神的支柱です。だから、大祭の朝は、町内の多くの人々が沿道に出て、祭りに向かう笠鉾を見送り、深夜、笠鉾の町内への帰りを家の前に出て出迎えたのです。 祭りの表舞台に立つのは、笠鉾の巡行に携わる、屋台囃子の囃子方のほか、100人を超す曳き手、下方に上方、消防団、若行事、それに町会役員などです。そして、これら表舞台も、行事に直接には携わらず、町会で日常生活を送る大多数の構成世帯によって支えられていることを忘れてはなりません。 【はみ出しメモ】  大祭の日に町会によって建てられる祭礼幟。御旅所に建つ日野田、野坂、熊木の上郷3町会の幟をはじめ、文言は、通常、『御祭礼』です。そのような中、異彩を放つのが中村町会の幟です(写真左)。 大祭の日に町会によって建てられる祭礼幟。御旅所に建つ日野田、野坂、熊木の上郷3町会の幟をはじめ、文言は、通常、『御祭礼』です。そのような中、異彩を放つのが中村町会の幟です(写真左)。荒川に向かって左が『神依人之敬増威』(神は人の敬ひによつて威を増す)、右が『人依神之徳添運』(人は神の徳によつて運を添ふ)。鎌倉幕府の御成敗式目第一条です。  落款には「無幻道人」の署名と「光旒」の朱印があります(写真右)。 落款には「無幻道人」の署名と「光旒」の朱印があります(写真右)。「無幻道人」とは、角田無幻道人、名は光旒(こうりゆう)。寛保3(1743)年下野田村(現吉岡町)に生まれ書家であり修験者。幼少時より教学に励む傍ら、書に親しみ、上州に来遊した江戸の書家・儒学者の東江源鱗に書法を学びました。 寛政4(1792)年に上洛すると、たまたま書き与えた商家の看板が庭田大納言の目にとまり、大納言の勧めにより光格天皇に千字文を奉呈。以後、無幻の名は洛中に広まり、次々と書帖の出版を重ねました。後に「上毛三筆」と称されています。 この幟の文言が御成敗式目の第一条であることは知っていても、その揮毫がこれ程高名な書家のものであることなど、町内の者も気付きません。  例大祭に付祭として笠鉾・屋台の曳行が始まった時期は、一般的に、寛文年間(1661~73年)とも享保年間(1716~36年)とも言われています。しかし、忍藩『御用日記』を丹念に辿ると、特定の年における大祭前後の藩役人の動向やその年以降高額な「御用金」(年によっては1,000両)が課せられるようになります。この事実から、笠鉾・屋台創建の年として、正徳2(1712)年が浮上します。 例大祭に付祭として笠鉾・屋台の曳行が始まった時期は、一般的に、寛文年間(1661~73年)とも享保年間(1716~36年)とも言われています。しかし、忍藩『御用日記』を丹念に辿ると、特定の年における大祭前後の藩役人の動向やその年以降高額な「御用金」(年によっては1,000両)が課せられるようになります。この事実から、笠鉾・屋台創建の年として、正徳2(1712)年が浮上します。この「正徳2年」。中村町会の『祭礼日記』に記されていました。同書には、「正徳二壬辰年五蓋之笠鉾と成其時之水引絹地ニ而蓬莱山之模様附」とあります。笠鉾が正徳2年に創建されたと明記されていたのです。 その後の笠鉾に関する中村町会の記録は、安永4(1775)年以降となります(それ以前の記録は敗戦直後、反故として売却され、行方不明となっています。)。 中近は、笠鉾町として最古の歴史を有するほか、寛政7(1795)年に、今日では秩父地方における笠鉾の一般的形態となっている三層笠鉾を秩父で最初に採用したほか、文久3(1863)年には、登勾欄を秩父地方で最初に附設するなど、笠鉾の発展を常にリードしてきました。 現在の中近笠鉾は二代目で、秩父の名工荒木和泉により、文久3(1863)年に構想が立てられ、17年後の明治13(1880)年に完成した秩父笠鉾の最高傑作です。その後、明治30(1897)年に腰回りの改修が行われています。  この笠鉾の最大の特徴は、秩父の笠鉾としては初めて土台に屋根を設け、その屋根の上に笠鉾を立てた鉾と屋台の複合体で、「屋台笠鉾」と呼ばれる珍しい形式をもっていることです。 この笠鉾の最大の特徴は、秩父の笠鉾としては初めて土台に屋根を設け、その屋根の上に笠鉾を立てた鉾と屋台の複合体で、「屋台笠鉾」と呼ばれる珍しい形式をもっていることです。完成した最初の年は、余りの美しさに多くの賽銭が投げ込まれ、内室の彫刻の一部を破損したと伝えられています。 構造は、八棟造りの屋型の上に3層の花笠が付きます。屋型には中央に内室を据え、さらに木口階段の登勾欄が付設されています。また、勾欄には中近の伝統的装飾である龍の彫刻が巻き付き、その腰組には秩父地方唯一の割束(わりづか)が施されています。屋型の軒の出は、中町の大通りに曳き出す「金子屋横町」の幅員に制約されて、少なくなっています。 土台部分から、内室と屋根を貫通する形で長い真柱(中近では「標木」(しめぎ)といいます。)が立ち、それに下から一層の笠、二層の笠、三層の笠、万燈、雲型せき台、御幣が付きます。3枚の笠には緋羅紗の水引幕を吊り、造り花を放射状に垂らします。 なお、明治44年(1911)年の電話線の架設以降は、屋根までの略式の姿で曳行されています。  平成12(2000)年5月27日・28日の「秩父市制施行50周年記念行事」での曳行に続いて、平成24(2012)年10月7日、重要有形民俗文化財「秩父祭屋台」指定50周年記念事業で、町内で102年ぶりに本来の姿に組み立てられた中近笠鉾は、狭い道路を経て、沿道の大勢の人々が詰めかける中、秩父駅前通りの坂道を上り、旧秩父往還を経由して秩父神社に入りました。 平成12(2000)年5月27日・28日の「秩父市制施行50周年記念行事」での曳行に続いて、平成24(2012)年10月7日、重要有形民俗文化財「秩父祭屋台」指定50周年記念事業で、町内で102年ぶりに本来の姿に組み立てられた中近笠鉾は、狭い道路を経て、沿道の大勢の人々が詰めかける中、秩父駅前通りの坂道を上り、旧秩父往還を経由して秩父神社に入りました。下の写真は2枚とも12月3日の朝、収蔵庫の前で出発を待つ中近笠鉾です。左は平成16年、右は17年。いずれも12月3日朝7時20分前後、ほぼ同時刻に撮影した写真です。 平成16年の時点(左)で中近笠鉾の順路を覆っていた電線類が、平成17年(右)には消えたことがわかります。笠鉾復活に向けた準備が進められています。

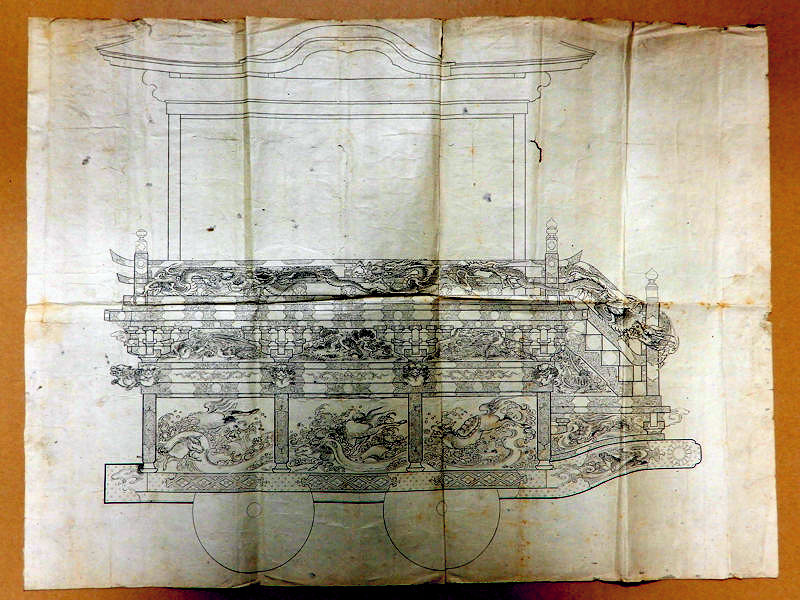

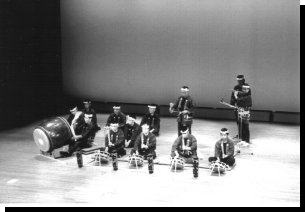

東京浅草橋にある老舗人形店「吉德」が『屋台図』として所蔵する中近笠鉾の原図です。(画像をクリックすると注釈が見られます。) 東京浅草橋にある老舗人形店「吉德」が『屋台図』として所蔵する中近笠鉾の原図です。(画像をクリックすると注釈が見られます。)勾欄の腰組には、秩父地方の笠鉾・屋台の中で中近が唯一採用している「割束」(わりづか:下端が割れて人字形をした束)が見られます。作図は、中近笠鉾の建造に携わった彫刻師、小林栄次郎(天保5(1834)年~明治31(1898)年)ら「小林流一門」によるもの。 勾欄に巻き付く龍の丸みを帯びた頭や口の開き方にその特徴がよく表れています。  現行の中近笠鉾は、明治13(1880)年に完成。その後、明治30(1897)年までに腰回り部分の改修が行われました。絵図が描かれたのは、明治13(1880)年から明治27(1894)年までの間と推定されます。 現行の中近笠鉾は、明治13(1880)年に完成。その後、明治30(1897)年までに腰回り部分の改修が行われました。絵図が描かれたのは、明治13(1880)年から明治27(1894)年までの間と推定されます。絵図には、明治12(1879)年まで曳行された先代笠鉾(栃谷上組笠鉾として現存)の装飾である「隅扠首」(すみさす:縁床の隅から縁桁に45度の角度で突き出した隅木)が確認出来る外、腰幕が腰板として描かれるなど、笠鉾完成までの試行錯誤の過程を窺い知ることが出来る貴重な史料です。 【監修:秩父市文化財保護審議委員会・千島公一委員】 吉德資料室所蔵「屋台図」(和紙 縦45㎝横60.5㎝ 縮尺10分の1)台東区有形民俗文化財  中近笠鉾が曳行される際、秩父屋台囃子がその巡行を賑わし、景気づけるための鳴り物として、笠鉾の土台の中で演奏されます。 中近笠鉾が曳行される際、秩父屋台囃子がその巡行を賑わし、景気づけるための鳴り物として、笠鉾の土台の中で演奏されます。屋台囃子に使用する楽器の編成は、中近の場合、大太鼓(長胴太鼓 2尺)1、小太鼓(附締太鼓 3丁掛)4(笠鉾正装の時は3)、鉦(摺鉦)1、笛(篠笛 7穴2本調子又は3本調子)1です。 祭礼当日の笠鉾内の楽器の配置は、大太鼓を、笠鉾前方の登勾欄裏側の空間に綱で吊りこみ、小太鼓は、4個が床に水平になるように、木枠に固定し、笠鉾の後方に縦1列に設置します。 太鼓の設置作業は「太鼓吊り」といい、大祭前日の12月2日に行われます。 演奏のために笠鉾に一度に乗り込む人数は、常時18人前後です。また、この他の交代要員が曳行される笠鉾の外に控えています。  屋台囃子の曲目は、笠鉾が前進する時、大太鼓によって絶え間なく演奏される「屋台囃子」(中近では単に「大太鼓」といいます。)と、笠鉾の方向転換(「ギリ廻し」)の時に、大太鼓に最も近い小太鼓(「一番太鼓」)で演奏される「玉入れ」の2種類です。

屋台囃子の曲目は、笠鉾が前進する時、大太鼓によって絶え間なく演奏される「屋台囃子」(中近では単に「大太鼓」といいます。)と、笠鉾の方向転換(「ギリ廻し」)の時に、大太鼓に最も近い小太鼓(「一番太鼓」)で演奏される「玉入れ」の2種類です。 屋台囃子の演奏は、小太鼓が「テレテッケ・テレテッケ」という4打のリズムを刻み、これが他の楽器の基本となります。演奏のリ-ドは、終始大太鼓が行い、これに合わせて鉦と笛が演奏されます。 大太鼓は1人で叩き、2、3分で次々と交替。小太鼓は、4人が同時に同じリズムを叩き、適宜交代します。また、玉入れは、方向転換の作業が続く間、原則として1人で演奏します  屋台囃子の奏法は、屋台町ごとに特徴がみられますが、特に、中近では、大太鼓の演奏者の独奏的な要素が強く、叩き手がその瞬間の空気を感じて、構成する節(「フレーズ」)を即興で組み立てて、自らの屋台囃子を演奏します。 屋台囃子の奏法は、屋台町ごとに特徴がみられますが、特に、中近では、大太鼓の演奏者の独奏的な要素が強く、叩き手がその瞬間の空気を感じて、構成する節(「フレーズ」)を即興で組み立てて、自らの屋台囃子を演奏します。それは一瞬の迷いも後戻りも許されない一発勝負。叩き手がその時まで培った技の表現そのものとなります。 しかし、自分の叩く太鼓が自己の思いと一致することは希であり、そのような状態になることは難しいからこそ、悔しさの中でまた高い所を目指す。太鼓を叩くことの喜びと苦悩があります。 如何に豊富なフレーズを瞬時に組み立てるか。演奏の様子は、腰幕や彫刻などで外から見ることは出来ませんが、叩き手が誰かわかるだけでなく、その伎倆が笠鉾の周辺に付いている「うるさ型」の耳に晒される。 祭りの日は、中近の伝承者にとって喜びと同時に緊張の一日でもあるのです。   【はみ出しメモ】 例大祭の当日、巡行する中近笠鉾の大太鼓の響きは、その圧倒的な迫力で聞く者の心を揺さぶり、魅了します。 中近で使用する大太鼓は、大祭に表・裏各2回、計4回使用すると張替の時を迎えます。東京都台東区浅草、隅田川に架かる言問橋に程近い「宮本卯之助商店」に持ち込まれ、張替えが行われます。  店舗の裏手にある「張り場」で、太鼓の皮を張る工程に立ち会っていると、秩父の祭り文化が、実は、浅草の職人の鍛えられた伝統の技に支えられていることや、聞く者の心を捉える重厚な太鼓の響きも、太鼓職人の弛まぬ工夫、心意気が造り出していることがわかります。 店舗の裏手にある「張り場」で、太鼓の皮を張る工程に立ち会っていると、秩父の祭り文化が、実は、浅草の職人の鍛えられた伝統の技に支えられていることや、聞く者の心を捉える重厚な太鼓の響きも、太鼓職人の弛まぬ工夫、心意気が造り出していることがわかります。中近の周囲を圧倒し、雪洞の炎を消す怒濤の響きを造り出してきたのが太鼓職人、 坂本敏夫 さんです。坂本さんが太鼓づくりの道に入ったのが昭和26年。この道一筋の太鼓職人です。 「張り場」で作業が始まるや、空気は張り詰め、普段温厚な坂本さんが一変、鬼気迫る形相で大きな掛け矢を振り下ろす。まさに太鼓に魂を打ち込み、それに応えて太鼓が唸りを上げます。 これまで培った太鼓造りの技は、今後も、絶えることなく継承されることを願ってやみません。  中近笠鉾が大祭に登場した時から今日まで、大祭の当日、中近笠鉾の中で屋台囃子を演奏し、また、屋台行事の一つとして、中近における屋台囃子を今日まで継承してきたのが中近太鼓連です。

中近笠鉾が大祭に登場した時から今日まで、大祭の当日、中近笠鉾の中で屋台囃子を演奏し、また、屋台行事の一つとして、中近における屋台囃子を今日まで継承してきたのが中近太鼓連です。中近太鼓連は、中近町会が行う屋台行事において屋台囃子を担当する伝承団体であり、町会から独立した団体でも、中近笠鉾の曳行と関係を持たない演奏団体でもありません。 太鼓連の組織形態は、江戸時代からの自然発生的なものが今日まで続いており、会則等に基づく厳格な組織ではありません。古くは「太鼓連中」と呼ばれ、また、昭和52年3月29日の埼玉県指定無形民俗文化財では「中近屋台ばやし保存会」の名称が保護団体として使用されましたが、一般に定着しませんでした。  太鼓連のメンバーは、中村町会及び近戸町会の構成世帯員です。かつては、特定の世帯から親子、兄弟が太鼓連に参加していましたが、今は、こうした閉鎖的な家系的集団の性格はなくなり、町会のすべての構成員に開かれた伝承団体になっています。

太鼓連のメンバーは、中村町会及び近戸町会の構成世帯員です。かつては、特定の世帯から親子、兄弟が太鼓連に参加していましたが、今は、こうした閉鎖的な家系的集団の性格はなくなり、町会のすべての構成員に開かれた伝承団体になっています。屋台囃子の主な伝習の機会は「ならし」と言い、毎年11月25日から30日までの6日間、「中村町屋台囃子練習場」(27日のみ近戸町公会堂)を会場に夜7時から10時まで練習会が行われます。途中、8時半から9時過ぎまで休憩を入れますが、この時、「小豆粥」を食べる風習を現在も守っています。  屋台囃子の伝習には、手本や定型はなく、楽譜は勿論、邦楽で用いられる口唱歌(くしょうが)なども使われず、実際の演奏に直に接しながら行われます。 屋台囃子の伝習には、手本や定型はなく、楽譜は勿論、邦楽で用いられる口唱歌(くしょうが)なども使われず、実際の演奏に直に接しながら行われます。子ども達は、大人の演奏を聞き、自分も実際に演奏しながら、屋台囃子を体得し、また、他の演奏者から自分の気に入ったところを取り入れて、徐々に自分自身の秩父屋台囃子をつくっていきます。 中近では、これまで屋台囃子の伝承が途絶えそうになったことはありません。現在も少子化が進む中にあっても、子ども達の参加が見られ、当分は後継者不足の心配はなさそうです。 2007年2月、財団法人ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)主催「コミュニティにおける無形文化遺産の活性化の優良事例コンテスト」でACCU賞受賞をしました。 【はみ出しメモ】  中近の秩父屋台囃子の担い手は、現在、中村町、近戸町の全域から参加しています。しかし、昭和30年代まで、屋台囃子の担い手の多くは、ごく限られた狭い区域の世帯に集中していました。 中近の秩父屋台囃子の担い手は、現在、中村町、近戸町の全域から参加しています。しかし、昭和30年代まで、屋台囃子の担い手の多くは、ごく限られた狭い区域の世帯に集中していました。それは、かつて中村の「上平(「うえだいら」)」と呼ばれた区域、現在の住居表示で概ね中村町一丁目に当たる区域にある特定の世帯から親子、兄弟が屋台囃子に参加していました。 主な家を挙げると、石川、武島※、中村※、大澤〔シンヤ〕※、井上〔オンタケ〕、大澤、新井〔ツジ〕※、浅見※、高橋※、嶋﨑、岡島などです(〔 〕内は屋号)。このうち、井上、岡島が笛を、その他が太鼓を担当していました。 また、この区域の外では、井上(寿助)※、小池、近戸の柴岡などの家が太鼓を担当していました(以上敬称略)。 昭和40年代以降、こうした閉鎖的な家系的集団の性格は薄れ、町会の構成員に開かれた伝承団体へと変わっていきました。 ※印は昭和初年以降、太鼓長を務めた家です。注目すべきは同じ家から複数の太鼓長が出ていないことです。中近は伝統的に太鼓長の世襲を排除してきたと考えられます。  18世紀半ば、屋台行事が歌舞伎との結び付きを強める中、儀礼囃子は歌舞伎とともに下座音楽の一つとしてその先進地、江戸から秩父に持ち込まれています

18世紀半ば、屋台行事が歌舞伎との結び付きを強める中、儀礼囃子は歌舞伎とともに下座音楽の一つとしてその先進地、江戸から秩父に持ち込まれています当初は屋台が歌舞伎や所作の上演場所を次の上演場所へと移動する。つまり屋台が曳行される時に次の開演を知らせる「呼び太鼓」として演奏されていた囃子を原型とし、やがて下座音楽から独立して演奏されるようになる。 それでは、屋台囃子は、いつ頃、どのようにして、「豪快」、「勇壮」と言われる今日のような囃子へと変化し、秩父屋台囃子が形作られたのでしょうか。  このことに関して、曳山研究家の作美陽一氏から、明治初期における大型笠鉾の登場が契機ではないかとの貴重な示唆を頂きました。

このことに関して、曳山研究家の作美陽一氏から、明治初期における大型笠鉾の登場が契機ではないかとの貴重な示唆を頂きました。明治13(1880)年、現行の中近笠鉾が完成しました〔写真右上〕。 これにより、先代笠鉾(栃谷上組笠鉾として現存)の時代と異なり、屋台囃子の演奏場所である土台の中に奏者が20人近く、大太鼓の要員だけでも10人以上が同時に乗り込むことが可能になりました。  そしてその前年、笠鉾完成と併せて、大太鼓を原谷村大字大野原の中島佐之吉(中島太鼓)で新調しました(「予備太鼓」として現存)〔写真左〕。この太鼓は、笠鉾の登勾欄裏のスペースに合わせて大きさは2尺。それまでの1尺7寸の大太鼓(「ころがし太鼓」として現存)〔写真右〕と比較すると、直径、長さとも二回りも大きなものとなりました。

そしてその前年、笠鉾完成と併せて、大太鼓を原谷村大字大野原の中島佐之吉(中島太鼓)で新調しました(「予備太鼓」として現存)〔写真左〕。この太鼓は、笠鉾の登勾欄裏のスペースに合わせて大きさは2尺。それまでの1尺7寸の大太鼓(「ころがし太鼓」として現存)〔写真右〕と比較すると、直径、長さとも二回りも大きなものとなりました。一方、下郷では、明治26(1893)年、それまでの秩父の常識を破って、江戸の三大太鼓師の一人であり、当時業界トップの太鼓師、東京浅草亀岡町の石垣孫市から2尺の長胴太鼓を買い入れたのでした。その3年後の明治29(1896)年には、2代目笠鉾(皆野町に原屋台として現存)に替えて、格段に広い床面積を持つ3代目下郷笠鉾が完成。土台の中は、さらに大勢の太鼓の奏者が乗ることが可能になりました。   この石垣孫市の長胴太鼓〔写真左〕は、昭和10(1935)年に中近が宮本卯之助商店で新調する2尺の長胴太鼓(写真右)と共に、その後、長期間にわたり、秩父屋台囃子をリードする存在となったのでした。

この石垣孫市の長胴太鼓〔写真左〕は、昭和10(1935)年に中近が宮本卯之助商店で新調する2尺の長胴太鼓(写真右)と共に、その後、長期間にわたり、秩父屋台囃子をリードする存在となったのでした。それからもう一つ、見逃してはならない要因があります。それは、2台の笠鉾が大型になり、2尺の大太鼓が導入されるという物理的条件の外に、祭りに携わる人々の内心、つまり精神的条件の変化です。 明治という新たな時代は、幕藩体制下の様々な封建的な束縛から人々を解放しました。人々は、その精神的な発揚の場をハレの日である祭りに求めるようになったのです。 こうした時代の怒濤の波に後押しされながら、①それまでの笠鉾に比べて約2倍の大太鼓の交代要員が同時に土台の中に乗り込むことが可能になった。②大太鼓が2尺になったことで、奏者は叩く程に鳴り響く大太鼓に立ち向かうべく力の限り叩き、力自慢の奏者同士の腕比べが自ずと始まった。③中近と下郷の二つの町会が互いに対抗する土壌が整い、太鼓を巡るライバル関係が築かれた。こうして今日の屋台囃子が形作られていく。それはまさしく明治という時代の要請でもあったと考えられます。 その後、両町内の太鼓を巡るライバル関係は、昭和50年代半ばまで、実に100年にわたって秩父屋台囃子をリードしていくことになったのでした。  昭和26(1951)年12月6日、『秩父郡下秩父屋台囃子コンクール』が秩父神社境内で開催され、それ以降、『秩父屋台囃子コンクール』では、常に、中近と下郷の両チームが優勝を競いました。 昭和26(1951)年12月6日、『秩父郡下秩父屋台囃子コンクール』が秩父神社境内で開催され、それ以降、『秩父屋台囃子コンクール』では、常に、中近と下郷の両チームが優勝を競いました。写真は、昭和32(1957)年12月5日に行われた『秩父屋台コンクール』の審査結果を伝える12月7日付の新聞記事です〔写真左〕。 〔主な入賞〕▽団体❶中近チーム❷下郷チーム❸宮地チーム▽個人大太鼓❶関根滋一(下郷)▽玉入れ❶中村政二(中近) このようにして、秩父屋台囃子は、中近と下郷との対抗関係が原動力となって形成され、さらに、他の屋台町会へと波及していったと考えられます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

【はみ出しメモ】

※1 焼印に「丸山三右衛門」の銘あり。丸山三右衛門は江戸期を代表する太鼓職人です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||

6日間にわたる「ならし」と大祭前日の「太鼓吊り」を経て、12月3日の祭りの朝を迎えます。 中近笠鉾収蔵庫前では、笠鉾が昇ったばかりの朝日に燦然と輝いています。笠鉾の土台の中には、屋台囃子演奏のため、18人前後が乗り込みます。午前8時、笠鉾から2本の曳き綱が出され、いよいよ屋台囃子が始り、町会の人々が見守る中、出発の合図に100人を超す曳き手によって笠鉾がゆっくりと動き出します。 屋台囃子の演奏は、笠鉾が前進する時は「大太鼓」が力強く曳き手の力を鼓舞するように叩かれ、途中の街角などで笠鉾が方向転換をする際には、その作業(「ギリ廻し」といいます。)が行われる間、大太鼓を止めて、小太鼓による「玉入れ」が演奏されます。  笠鉾は中近会所からまず秩父神社に行き、宮参りを行います。その後、大通りを上町方面に進み、途中、本町、中町、上町の各会所前で停止して挨拶を交わします。

笠鉾は中近会所からまず秩父神社に行き、宮参りを行います。その後、大通りを上町方面に進み、途中、本町、中町、上町の各会所前で停止して挨拶を交わします。また、大通りでは、神社方向に向かう上町、中町、本町の各屋台とすれ違いを行い、この時、周囲は大変な盛り上がりを見せます。上町で折り返して中町まで戻り、昼の休憩となります。 午後1時、中近笠鉾は中町を出発し、宮側町の武甲酒造前で折り返し、3時頃、再び秩父神社境内に入ります。夜の巡行の準備が始り、屋台囃子は、夜まで休止します。 【はみ出しメモ】 中近笠鉾は、大祭の朝、今とは異なる順路で秩父神社に向かっていました。  中村の祭礼幟を出発すると、「相之道」(田口輪店の角)を右折。庚申塚前(写真右)から埼玉りそな銀行の裏を通り、三上医院の角を左折して、中町の金子屋横町から秩父往還に曳き出されました(帰還も同じ)。 中村の祭礼幟を出発すると、「相之道」(田口輪店の角)を右折。庚申塚前(写真右)から埼玉りそな銀行の裏を通り、三上医院の角を左折して、中町の金子屋横町から秩父往還に曳き出されました(帰還も同じ)。中近笠鉾の土台部分の幅や屋型の軒の出は、「金子屋横町」の幅員に制約されています。順路が現行の道生経由に変更になった時期は不明ですが、『中町記録簿』によれば、大正12(1923)年には、まだ中町経由であったことがわかります。  因みに、川瀬祭の屋台と笠鉾の順路も、元々、中町の「金子屋横町」を経由してお川瀬に向かっていました。昭和10(1935)年、番場、宮側、本町が道生を経由することになり、その後、全ての屋台と笠鉾が現行のように道生経由となるのは、昭和39(1964)年のことでした。 因みに、川瀬祭の屋台と笠鉾の順路も、元々、中町の「金子屋横町」を経由してお川瀬に向かっていました。昭和10(1935)年、番場、宮側、本町が道生を経由することになり、その後、全ての屋台と笠鉾が現行のように道生経由となるのは、昭和39(1964)年のことでした。なお、今でも中町笠鉾だけは、お川瀬の帰還の際、旧順路を辿ります(写真左)。  夜になると、笠鉾に付けられた提灯とぼんぼりに灯がともり、屋台囃子の演奏場所である土台の中には、裸のろうそくが前方の大太鼓の両脇に2本、後方の小太鼓の後ろに1本立てられ、太鼓の振動に炎が揺れて昼間とは全く異なる独自の雰囲気を醸し出します。

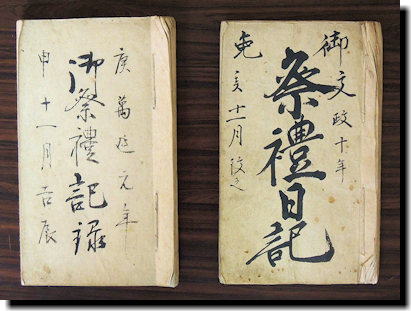

夜になると、笠鉾に付けられた提灯とぼんぼりに灯がともり、屋台囃子の演奏場所である土台の中には、裸のろうそくが前方の大太鼓の両脇に2本、後方の小太鼓の後ろに1本立てられ、太鼓の振動に炎が揺れて昼間とは全く異なる独自の雰囲気を醸し出します。進発の口上の後、屋台囃子が始ると、境内が歓声に包まれるます。午後7時、中近笠鉾が御旅所に向かって動き出します。 神社を出ると、沿道を埋めた観客をかき分けるように大通りを進みます。途中、本町(諏訪神社入り口)で一旦休止した後、NTT交差点で左折、札所13番前を通過し、秩父鉄道御花畑駅脇の踏切を渡って団子坂下で停止し、曳き上げの準備に入ります。  この間、屋台囃子は止められ、土台の中では曳き上げ時に大太鼓を叩く順番が決められます。 この間、屋台囃子は止められ、土台の中では曳き上げ時に大太鼓を叩く順番が決められます。午後8時30分、屋台囃子が再開されると、100人の曳き手により、笠鉾がゆっくりと動き出し、団子坂曳き上げが始ります。大太鼓は「大波」を繰り返し、叩き手は渾身の力を振り絞って打ち込み、次々と交代。5、6人が替わる頃、笠鉾はようやく坂を登り切ります。 やがて笠鉾は御旅所の定位置に着き、2番目の下郷笠鉾が隣に着くのを待って屋台囃子を止めます。  続いて、4台の屋台が団子坂を登り、定位置に着きます。6台の笠鉾、屋台が御旅所に向かって扇形に並ぶと、御旅所では斎場祭の祭典が行われ、4台の屋台の舞台では、到着順に所作(舞踊)が上演されます。 続いて、4台の屋台が団子坂を登り、定位置に着きます。6台の笠鉾、屋台が御旅所に向かって扇形に並ぶと、御旅所では斎場祭の祭典が行われ、4台の屋台の舞台では、到着順に所作(舞踊)が上演されます。午前0時過ぎ、所作が全て終了すると、中近笠鉾で屋台囃子が始まり、町内に帰るため動き出します。団子坂を下り、見物客がいなくなった暗い道を、笠鉾が朝出発した収蔵庫に向かって曳かれていきます。冬の星座が瞬く冴え渡った夜空の下、祭りが終わりを迎えようとしています。 【はみ出しメモ】  夕闇が迫る頃になると、6台の笠鉾・屋台の提灯と雪洞に火が入り、祭りの光景が一転、幽玄な雰囲気に包まれます。 夕闇が迫る頃になると、6台の笠鉾・屋台の提灯と雪洞に火が入り、祭りの光景が一転、幽玄な雰囲気に包まれます。提灯・雪洞の灯りが蝋燭の炎であることは、ご存じの方も多いと思いますが、中近の蝋燭の火、ライターやマッチの火ではありません。 一般的に神社で神事に使う火は、 火鑽 (ひきり)を用いて起こします。この火は「忌火(いみび)」と呼ばれています。 12月3日、秩父神社境内。西の空に太陽が傾く頃、中近町会では、選ばれた2名がそれぞれ新しい蝋燭を立てた雪洞を手に、秩父神社の拝殿に進みます。拝殿では、神官が忌火からこの二つの雪洞に火を移します。2名は頂いた火を笠鉾に持ち帰ると、上方(うわかた)は、提灯と雪洞に移していきます。 大太鼓の怒濤の響きに揺れる炎も、大神から授かった忌火。絶やしてならない慣行ですが、知る者は当の町会にも殆どいません  祭りの担い手とは、町会の一員として、先ずは町会費を負担すること。そして、町内にあるお社やお堂の祭事の外、消防、防犯、交通安全、在宅福祉、衛生、清掃などの活動に一年を通じて携わることです。そうして、一年を健康で怪我なく無事に過ごした先にハレの大祭があります。 祭りの担い手とは、町会の一員として、先ずは町会費を負担すること。そして、町内にあるお社やお堂の祭事の外、消防、防犯、交通安全、在宅福祉、衛生、清掃などの活動に一年を通じて携わることです。そうして、一年を健康で怪我なく無事に過ごした先にハレの大祭があります。大祭の日は、鉢巻きをして行事に出る世帯にとっても、家の中で一年の無事を神様に感謝し、赤飯で静かに祝う大多数の世帯にとっても、大切な一日であることに変わりはありません。  中近の町内に暮らす人々の連帯感や町内への誇り、それに、祭礼行事を行うことへの共感は、この10年程ですっかり希薄になりました。朝、祭りに向かう笠鉾を見送る者も、深夜、帰りを出迎える者もいない。様変わりする現実を前に、祭りを行う側には、「文化財」や「ユネスコ」を声高に唱えるよりは、先ず、中近笠鉾や祭礼行事が一部個人の私物ではなく、中近の人々共有の財産であることを再認識すること。そして、「このままではお祭りが出来なくなる」という町内に暮らす人々の良心に耳を傾ける謙虚さを持つことが求められます 中近の町内に暮らす人々の連帯感や町内への誇り、それに、祭礼行事を行うことへの共感は、この10年程ですっかり希薄になりました。朝、祭りに向かう笠鉾を見送る者も、深夜、帰りを出迎える者もいない。様変わりする現実を前に、祭りを行う側には、「文化財」や「ユネスコ」を声高に唱えるよりは、先ず、中近笠鉾や祭礼行事が一部個人の私物ではなく、中近の人々共有の財産であることを再認識すること。そして、「このままではお祭りが出来なくなる」という町内に暮らす人々の良心に耳を傾ける謙虚さを持つことが求められます☆中近笠鉾と祭礼行事の変遷 中村町会には、秩父神社例大祭に関する記録が100年もの間、人々の目に触れることなく、笠鉾の収蔵庫の奥に眠っていました。  『祭礼日記』(文政10(1827)年~嘉永3(1850)年)と『御祭礼記録』(万延元(1860)年~大正元(1912)年)の二点。二つの文書は、被支配者の身分にあった中村町会の先人が自らの祭礼を克明に記録したもので、中村町会の貴重な文化遺産です。 『祭礼日記』(文政10(1827)年~嘉永3(1850)年)と『御祭礼記録』(万延元(1860)年~大正元(1912)年)の二点。二つの文書は、被支配者の身分にあった中村町会の先人が自らの祭礼を克明に記録したもので、中村町会の貴重な文化遺産です。平成26(2014)年11月、中村町会(髙橋德太郎町会長)では、これを解読し、『秩父神社例大祭「祭礼日記」「御祭礼記録」』として刊行しました。 本書の刊行により、中村笠鉾と祭礼行事だけでなく、秩父神社例大祭の歴史が明らかになりました。 では、中村笠鉾と祭礼行事の変遷をみてみましょう。 【変遷】 正徳2(1712)年 5階の笠鉾となる。【初代】 文政10(1827)年 幕府の改革取締りによる「祭礼停止」の「仰せ渡し」に六町が抵抗し、三町ずつ隔年で実施する「半減の祭礼」で決着。 天保元年(1830)年 御旅所からの曳き返しの途中、中村「上平」で笠鉾が横倒しとなり大破。翌々年の天保3年まで2年がかりで修復。日本橋白木屋から水引幕購入。【二代目】 天保8(1837)年8月 友四郎地所から寅吉地所に笠鉾小屋を移築。 嘉永元(1848)年、笠鉾小屋を中屋敷地所から名主半次郎地所へ移転再建。「笠鉾破壊致し候に付き」、6月中旬から高覧・土台その他(龍2匹の彩色や飾り金具など)を修復。 11月3日朝の曳き出しの際、3度に及んで御幣落下。 明治9(1876)年 六町による「総祭礼」が復活。影森大沼から取り寄せていた「立真木」で標木(しめぎ)を新調して使用。 明治12(1879)年、宵まちに6か町の笠鉾・屋台が曳行。この年事務取扱を開始し、11月に新庁舎竣工の郡役所前に6台が揃い、屋台芝居を上演。 明治13(1880)年、現行の笠鉾が完成。【三代目】 明治26(1893)年 上田野村長谷川宇太郎から「真棒木」購入。笠鉾組立場所を定める。屋根上提灯16個を付す。 明治30(1897)年 先代の笠鉾を栃谷村上組に売却(売却額57円(2019年の貨幣価値276,495円「日本円貨幣価値計算機」))。 明治40(1907)年 前年12月の大宮公園の開園を受けて、六町が相談して6台の停止位置を変更決定。 明治44(1911)年 大宮町に電話が開通。笠鉾曳行の障害となり、中村と下郷の笠鉾が本来の姿での曳行不能になる。 【文化財指定の経緯】 〔有形〕 昭和32(1957)年2月8日「中村の屋台」秩父市指定有形文化財 昭和33(1958)年3月20日「秩父屋台」埼玉県指定民俗資料(現有形民俗文化財) 昭和37(1962)年5月23日「秩父祭屋台」国の重要民俗資料(現重要有形民俗文化財) 〔無形〕 昭和27(1952)年3月29日「秩父屋台ばやし」国選定無形文化財 昭和30(1955)年11月1日「秩父屋台ばやし」埼玉県指定無形文化財 昭和52(1972)年3月29日「秩父屋台ばやし」埼玉県指定無形民俗文化財 昭和54(1979)年2月3日「秩父祭の屋台行事と神楽」国の重要無形民俗文化財 ※「中近」の呼称がいつ頃から使われたのか不明ですが、昭和32年2月8日の秩父市指定有形文化財の指定書は「中村の屋台」でした。 【参考文献】 『秩父神社例大祭「祭礼日記」「御祭礼記録」』(平成26年11月25日中村町会発行)

|

||||||||||||||||||||||||||||||

| (C)2002 Copyright by 秩父祭・中近の祭礼行事と秩父屋台囃子本文.All rights reserved |