● 誘導場の発見

視覚の誘導場は,名古屋大学の横瀬が1960年代頃から独自に発展させた心理学的な概念である.

第二次世界大戦前後,主にカモフラージュの研究を行っていた横瀬は,

図形と背景と明度比が交通標識などの視認に重要な意義をもっていることを明らかにした1).

更に図形と背景の境界線が図形の視認に大きくかかわっていることに気づいている.

一方,輪郭図形を瞬間提示後,黒い正方形を提示すると,最初に提示した輪郭図形の輪郭の周辺が白く抜け

て見える輪郭線効果2) という現象が知られている.これは,図形の輪郭線のところだけではなく,

輪郭線からやや離れたところまで何らかの影響を与えていると考えられる.

そこで,横瀬は図形の輪郭線効果に着目し,特に輪郭図形からの距離によって

どのような量的な違いがあるかを実験により明らかにしようとした.

図形の輪郭線の重要性はそれまでにも指摘されていたが,その効果を定量的に調べ,評価した

例はほとんどなかった3).

横瀬は,カモフラージュの研究などで行っていた図形と背景と明度比の測定実

験方法を元に,図1のように,図形の周囲のいろいろな場所に小光点を提示した後に,

徐々に弱めた小光点が見えなくなる

強さを測定する心理実験(光刺激閾法)を考案し,輪郭線の効果を調べた.

|

図1 図形の周囲に小光点を提示 1)

|

実験の結果,同じ強さの小光点の見えなくなる明るさ(閾値)を結んだ等閾値線が,

提示した図形の周りに地図の等高線のように分布していることを見出した1).

このことから,横瀬は図形の周りにはある種の効果が波及しており,それは一種の

場を形成していると考えた。

この図形の周りの場の考え方を「視覚の誘導場」と呼ぶ。

または,心理実験的に発見された概念ということで,「心理的ポテンシャル場」と呼ぶこともある1)。

|

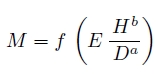

そして,横瀬は,多くの実験データから図形の場の強さ<M は,図形からの距離D に

逆比例し,図形の明瞭度H (図形のその背景との明度比)に比例し,図形の固有結構の関数である,次の式

で表されることを示した(a, b は定数)1).

|

|

|

固有結構とは,図形の形に関する変数で,どんな形の図形を刺激に用いるかにより誘導場の強さが変わる1)。W.Köhler らが追及してきたゲシタルト性質そのものを表現した変数と考えられる4)。

|

この辺の事情は,横瀬善正著 「形の心理学」 名古屋大学出版 1986 にまとめられている.横瀬の発表した誘導場関係の論文も網羅されている.しかし,現在,品切のようなので,読みたい方は名古屋大学出版に問い合わせるか,文献コピ−をお願いすることになると思う.

|

● 誘導場の存在

さて,視覚の誘導場は,1970年代に横瀬を中心とする名古屋大学グループの小光点を用いた光刺激閾法およびこれを改良

した方法(小点変位法,変位matching 法,小光点点滅法など)やflicker 法による多くの実験結果が,その

存在を支持している1),2),3).そして,いろいろな研究者が求めた誘導場の分布は,測定方法の如何を問

わず非常に類似している2).このことから,図形の周りに誘導場のような「場」が存在することはほぼ確

認されたと言える.

|

● 「視覚の誘導場」という言葉について*

「視覚の誘導場」という言葉は,「感覚・知覚心理学ハンドブック」(1969)2)で使われているが,

原典は明らかではない。

「視覚の誘導場」について,心理学,生理学の研究者によって,まちまちな言い方がされている。

感覚・知覚心理学ハンドブック(1969)2)

小谷津孝明担当の節の名称として,「視覚の誘導場」

小谷津孝明,網膜誘導に関する諸研究,心理学研究 33(5), 266-277, 1963/01

小谷津孝明による論文題目に含まれる語として,「網膜誘導」,「網膜の誘導過程」

横瀬善正,「形」の心理的ポテンシャル場の理論の妥当性について,

名古屋大学文学部研究論集,33. 1963

本文中での説明で,

横瀬 「(心理的)ポテンシャル場 potential field」

本川 「網膜誘導場 retinal induction field」

小保内 「感応 induction」

小笠原 「感受性の場」

大山正編「講座心理学4 知覚」東京大学出版会(1970)

森孝行担当の章の名称として,「視知覚の場」

横瀬善正,内山道明,視知覚に於ける場の強さの測定,心理学研究 22(1), 41-56 ,1951/12

論文題目に含まれる語として,「視知覚に於ける場」

これらの研究から,「視覚の誘導場」という呼び方は,心理と生理的な考えが混在している言い方であることがわかる。

横瀬の心理実験結果の追試を行った深水らは,横瀬の言っている心理学的な場と,生理学的に観察される場は別なので,

両者を区別するため,「視覚の誘導場」という言葉を文献中で使っていない5),6)。

* この節は,名古屋大学の工藤先生による調査の協力によるものです。

|

参考文献

1) 横瀬善正著「形の心理学」

名古屋大学出版(1986)

2) 大山正, 今井省吾, 和気典二編 「感覚・知覚心理学ハンドブック」 誠信書房 (1969)

*最新版(1994)に誘導場の記載はありません

3) 野澤晨. 輪郭線図形について−2 知覚の実験観察における輪郭線− 聖心女子大学論叢, Vol. 76, pp. 63-121 (1991)

4) 野澤晨. 空間と時間, 第5章. 彰国社 (1975)

5) 吉田登美男, 深水義之, 野田健一. 横瀬の場の理論の実験的検証. デザイン学研究, p. 61, 1993.

6) 深水義之, 吉田登美男, 伊藤明, 小谷津孝明. 横瀬の実験の再実験とその検討. デザイン学研究, Vol.

111, pp. 25-32, 1995

本ページの原典

長石道博: "視覚の誘導場によるパターン認知の研究", 豊橋技術科学大学 博士論文 乙第142号 (2000)

[学位論文]

|