● 手書き文字の状態

文字認識では最初に文字列から個々の文字を切り出す,文字切り出しが不可欠である.しかし,我々が日

常的に筆記する手書き文書において,個々の手書き文字が完全に1文字づつ離して書くことは少ない.した

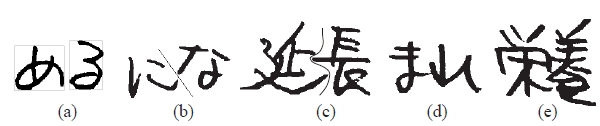

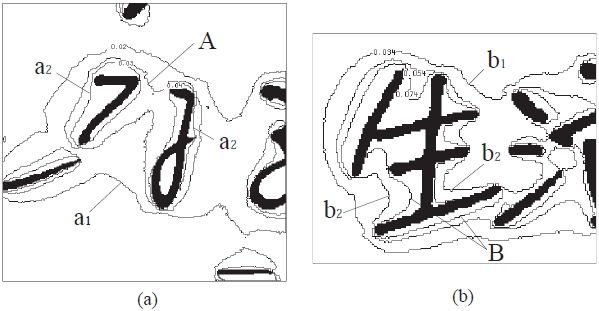

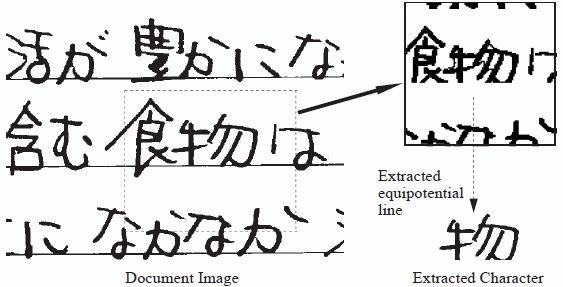

がって,一般に手書き文字列から文字を切り出すことは非常に大変な作業となっている.図1 は,大学の

試験答案(注1) の手書き文字について文字線分の接触状況を示した例である.

表1 は,図1 の接触状況を分類,その頻度を調べた結果である(調査文書数100 名分,1文書当たりの221 文字).同様な調査として,

目視による A4 の罫線ノートに記入した手書き文字(約40000 文字)の接触状態が報告されている1).こ

の調査によれば,従来の文字画像の射影を利用した方法で切り出せるのは全体の58.2%に過ぎない.

注1 元静岡大学理学部物理学教室の中山潔教授より提供して頂いた.

|

図1 手書き文字の接触状態の例

図1 手書き文字の接触状態の例

|

表1 手書き文字の接触状態の頻度

|

● 従来の文字切り出し

このように,手書き文字文書では20%から40%もの文字が非常に近接しており,文字の切り出

しが難しい状況になっている.したがって,文字間にある有意な間隙を文字画像の射影から推定し,文字領

域を矩形で近似する現在の文字切り出し技術では,文字間隔が狭い手書き文字列等から個々の文字を十分

な精度で切り出すことは難しい.

印刷文字の切り出し方法として,黒画素の融合と縮退操作を繰り返し行なう方法2), 3)や,文字が接触

している場合,文字間隔を文字行幅で近似して接触していない文字を優先する方法4) などが提案されて

いる.印刷文字の場合,文字間隔や文字の大きさなどの情報を文字の切り出しに利用することが出来る.

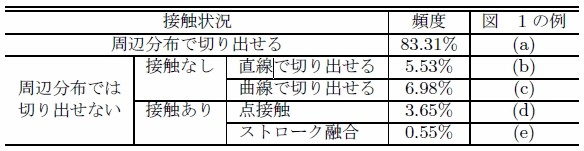

しかし活字に比べ,図2(a) に示すように手書き文字は隣接する文字が接近している場合が多い.例え

ば「食」と「塩」の文字画像の射影に切れ目がないので,この場合,文字の大きさは同一文字列でほぼ一定で,文字は正方形であるなどの図形的な知識を用いて切り出す方法5) 等が検討されている.また,図2(b) の「な」の例や,漢字で偏と旁の間隔が開く場合は,射影に切れ目が生ずるので,各々を別々の文

字として切り出してしまうこともある.このように,射影の切れ目を文字の間隙として100%信頼することは出来ない.

|

図2 手書き文字列の射影

|

そこで認識結果や単語知識等を用いて総合的に切り出す方法が提案されている6).しかし,知識を使う

方法では,字種が非常に多い日本語の場合,処理量が著しく増大し適切な結果を得るのは容易ではない.ま

た自由手書き文字は字形や文字の変動が大きく,文字の大きさなどの図形的な性質が仮定できないことが多

いので,認識や図形的な知識によって手書き文字の切り出し精度を大幅に向上させることは難しいと考え

られる.従って手書き文字を十分な精度で切り出すには,文字の存在領域自体を精密に推定できる方法を検

討する必要がある.それには従来使われてきた文字の外接矩形に比べ,一般的な閉曲線は文字の存在領域

をより精密に決定する上で有利ではないかと考えられる.

一方,アルファベットの文字間隔が狭くなると,文字と文字との識別が難しくなる現象が,各文字の視覚

の誘導場が融合することによって説明されている7).これは視覚の誘導場を用いることにより文字領域を

閉曲線によって規定する文字切り出しの可能性を示唆するものと考えられる.

しかし,従来の視覚の誘導場に関する研究では,単一の図形の周りの「場」が,どのように分布している

かに多くの関心が払われていた.そこで,視覚の誘導場による文字切り出しを実現するには,まず複数の文

字の作りだす視覚の誘導場について分析を行ない,視覚の誘導場がどのように文字領域を規定するかにつ

いて基礎的な検討をする必要がある.

ここでは,最初に複数の文字のつくる視覚の誘導場と文字間隔に関する知見および実際の手書き文字に

おける視覚の誘導場の分析から,視覚の誘導場を使った文字切り出し方法を提案する.そして提案した方法

に基づき,実際の手書き文字列からの文字切り出し実験結果を示し,視覚の誘導場による手書き文字切り

出しの可能性を示した.

|

● 誘導場による文字切り出し方法の提案

【複数パターンによる誘導場の分布】

文字間隔が極めて近くなると,個々の文字が識別しにくくなる現象を,視覚の誘導場を用いて説明できる

ことが報告されている7).

例えば,アルファベットの’ H’ と’ I ’ がある程度接近すると,それぞれの文字

の視覚の誘導場が融合して分離しなくなり, ’ H’ または’ I ’ と識別しにくくなる.そして実験したパター

ンの大きさの場合,分離できるか否かのポテンシャル値は0.4 であることが報告されている7).

この報告から,視覚の誘導場の分布が相異なる複数の文字の分離に関係していると考えられる.

文字の分離と視覚の誘導場の関係を,逆に文字を書く立場から考えると,読み易い文字というのは,文字

の視覚の誘導場の分布がなるべく分離するように心掛けて筆記された文字と考えられる.これは,各文字

のつくる視覚の誘導場が干渉して,互いに融合しないように作用しているとも言える.

この関係を手書き文字の切り出しに応用するため,まず日本語の手書き文字に対して同じことが言える

かどうか実際に調べる必要がある.そこで,最初に文字列周辺の視覚の誘導場の分布を調べて,

(1)文字は,視覚の誘導場によってどのように囲まれているのか,

(2)文字を囲む視覚の誘導場は,どのように決定されるのか,

について検討を行なった.

【手書き文字列の作成と文字の隣接状態の分析】

通常,まず文書画像から文字列が抽出され,次に文字列から文字が切り出される.文字列の存在領域は,

手書き文字の場合でも,文書画像の射影等を用いて推定可能なので,既に抽出された文字列に関して視覚

の誘導場を用いて文字の切り出しを行なうものとする.今回,視覚の誘導場がどのように文字領域を規定

するかについて基礎的な検討を行なうためのデ−タとして,人為的に作った文字列デ−タと,実際に手書きされた手書き

文書からの文字列データを用いた.

<人為的に書いた文字列データの分析>

まず日本語の文字列がつくる視覚の誘導場はどのような分布になっているのか基本的な解析を行なうた

め,ワークステーション上で手動で誰でもが読み易いように丁寧に書いた楷書体の平仮名の文字列データを

作成した.

文字列は,512 × 512 dot の大きさの枠内の中央に 120 × 120 dot 程度の大きさの無意味な文字

を3から5個含んでいる.実際の文字列では文字認識などの高次の情報が切り出しに関連している可能性

がある.そのような文字列データのみによる分析では,誘導場による文字切り出しの本質が不明瞭になる恐

れがある.

そこで実際の文字列データとは対照的なデータとして,このような人為的なデータを用意した.

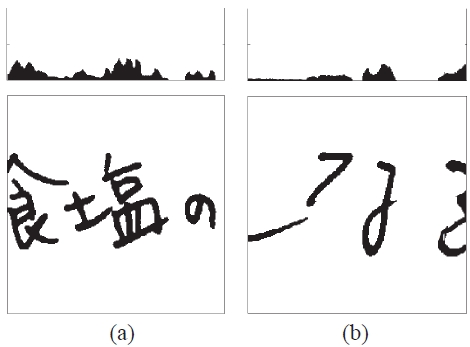

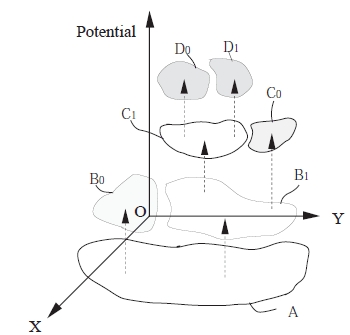

人為的につくった文字列の誘導場の例として,文字列「もやゆよ」がつくる視覚の誘導場を図3 に示す.

視覚の誘導場をポテンシャル値が低いほうから高いほうに見ていくと,まず全文字列を包絡線のように囲

む閉曲線A が得られ,続いて「も」のみを囲む閉曲線B0 と「やゆよ」を囲む閉曲線B1,そして「やゆ」

を囲む閉曲線 C0 と「よ」のみを囲む閉曲線 C1,最後に「や」「ゆ」をそれぞれ囲む閉曲線 D0,D1 が得ら

れる.ポテンシャル値を更に高くしても,図3 に示した以上に更に細かい閉曲線に分離することはない.

図3 の例を含め,文字列中の個々の文字は全てある閉曲線で囲まれており,それらの閉曲線のポテンシャ

ル値は文字間隔によって異なっている.例えば「も」は,「や」と「ゆ」の間隔に比べ「や」と離れている

ので,低いポテンシャル値 (0.031) で他の文字から分離する.逆に接近している「や」と「ゆ」は,「も」や

「よ」に比べて高いポテンシャル値 (0.067) でないと分離しない.以上のように日本語の場合も,アルファ

ベットと同様に視覚の誘導場の分布から文字領域を知ることができると考えられる.

|

図3 複数の文字による視覚の誘導場の例

|

<実際の手書き文書からの文字列データの分析>

次に実際に書かれた手書き文字の視覚の誘導場を分析するために,前節と同じ大学の試験答案文書から

文字列データを作成した.実際に書かれた手書き文字の切り出しの検討では,文字間隔や隣接文字との接

触程度等に意図的な制限が全くないものが理想である.この条件を満たすため,筆記者がデータ収集の目

的を意識していない前述の文書からデータを作成した.

データ作成方法は,文献 8) による方法と同一である.文字の切り出しの際に同時作成される周辺画像

を文字列データとした.周辺画像の範囲は,切り出した文字の大きさを n × n とした場合,元の文字の大

きさを中心とする 2n × 2n の範囲である.文字列データには切り出された文字自身の他に周辺の文字や文

字の線分の一部などが含まれる.なお文字の大きさは n = 64 dot から256 dot である.

大きさの正規化,画像の修正,雑音除去等は行なっていない.

作成された文字列データから,今回の検討に適したものを以下のように選択した.

(1)隣接文字同志の文字線分が接触(重複,交差)していないもので,

(2)罫線が文字成分を大きく損なわないものから選択した.

隣接文字同志の文字線分が接触している場合,接触している文字線分がどちらの文字に所属するか

は,文字認識などをしないと判定できない.今回は少なくとも文字同志が空間的に離れているものを対象

とした.罫線は複数の文字のつくる視覚の誘導場と関係がないので除去した.

なお,同じ筆記者から複数の文字列データが選択されないように注意した.

これは同一の筆記者の筆記する文字の間隔が,ある傾向をもっていると考えられるからである.

こうして作成した全ての文字列データは文字列画像の射影に切れ目

がなく,文字列が短いので,射影や文字列の幅などの情報を使って文字を切り出すことは難しい.

このようにして選択された文字列データについて視覚の誘導場を求め,誘導場の分布と文字領域の関係

を分析した.その結果,次の2つのことがわかった.

第1点は,ある単一閉曲線が1つの文字領域を規定している点である.例えば,図4(a) の「な」の構成

要素は互いにかなり離れているので,要素間の関係が希薄のように見える.その上,隣接する文字は「な」

に比較的接近しているので,他の文字要素と「な」の文字要素の誘導場が融合するように考えられる.しか

し,視覚の誘導場を観察した結果,「な」は1文字として単一閉曲線A で囲まれている.

第2点は,手書き文字の場合でも文字を分離する単一閉曲線のポテンシャル値は画像によって最適値が

異なる点である.元のデータの大きさが違う場合,全く相似な図形であっても視覚の誘導場の分布が変わる.また文字の構成要素による違いも影響する.

例えば,図4(a) の「な」の場合,文字を分離するポテ

ンシャル値は単一閉曲線 A の 0.030 であるが,図4(b) の場合,「生」を囲む閉曲線 B のポテンシャル値

は 0.074 である.ポテンシャル値が 0.030 程度の場合,図4(b) で,その値に相当するのは曲線 b1 であり

「生」の誘導場が隣接文字の場と融合してしまう.このことから人為的な文字列同様,単一のポテンシャル

値で文字を切り出す閉曲線を指定することは不可能である.

|

図4 手書き文字列周辺の誘導場の分布例

|

<文字を分離する閉曲線>

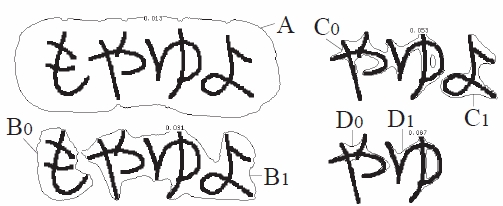

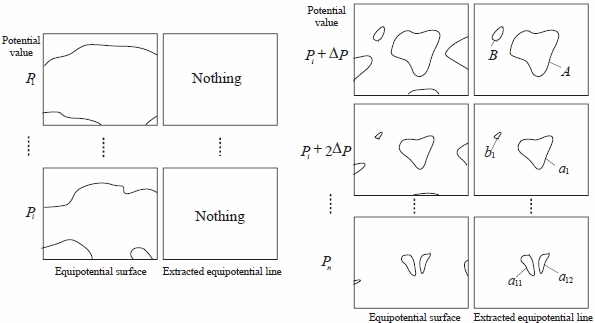

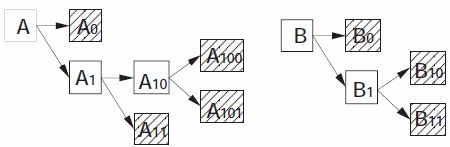

人為的に作った文字列と,実際の手書き文字の文字列の視覚の誘導場の分析から,閉曲線は階層構造を

もっており閉曲線に囲まれた領域内に必ず文字や文字要素が存在している.図5 は図3 の例について閉

曲線の階層構造を示したものである.図5 で同じアルファベットをもつ閉曲線は同じ等ポテンシャル面に

存在する.図3 の例のように,ある文字内でその文字の要素が分離していない場合は,図5 に示すよう

な階層構造をもつ閉曲線群の最も末端の閉曲線(B0,C0, D0, D1)各々に文字が1つづつ存在する.

|

図5 閉曲線の階層構造

|

|

一方,図4(a) の例(閉曲線 a1, a2)のように文字内で文字要素が分離して,閉曲線群の最も末端の閉曲

線には文字ではなく分離した文字要素が含まれる場合がある.分離した文字要素を囲む閉曲線の形状は元

の文字の閉曲線に比べ,細長く複雑になる傾向が見られる.そこで図6 に示す手書き文字列の文字の分離

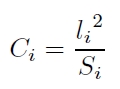

に伴う閉曲線の形状の変化について,複雑度(Complexity)9), 10) と周囲長(Perimeter)9), 10) を尺度に用いて調べた.ある閉曲線の境界点の個数を周囲長 li,閉曲線の内側に存在する画素総数を面積 Si とす

ると,複雑度 Ci は次式で与えられる9), 10).

|

|

|

上式より,複雑度の単位は無次元である9).複雑度は図形が円に近いと最も小さな値をとる.図形が

複雑になるほど大きな値をとる9), 10)

|

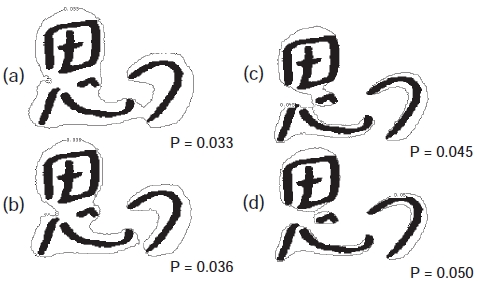

図6 文字要素の分離

|

|

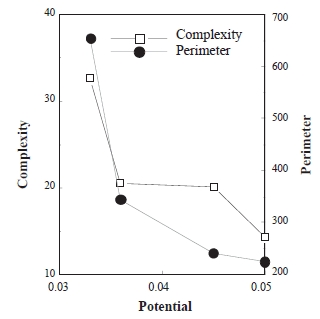

図7 は,図6 の文字列が分離するときの等ポテンシャル面ごとの全閉曲線の複雑度と周囲長の平均を

示したものである.図6,図7 から,「思」が隣接する文字「つ」から分離したとき,複雑度と周囲長は大

幅に減少するが,「思」が文字要素「田」と「心」に分離すると複雑度と周囲長はあまり変化しない.図6

の例を含め,文字から文字要素が分離した場合,閉曲線の複雑度と周囲長は個々の文字に分離する前に比

べ大幅に変化せず,ほぼ同じ程度の値で推移する傾向が見られる.このことから,なるべく低いポテンシャ

ル値で円に近い状態の閉曲線が,個々の文字要素ではなく文字全体を規定する閉曲線であると考えられる.

円に近い図形の複雑度は 10 から 20 程度,文字列のように長細い場合は 30 から 40 程度であるので,閉曲

線の複雑度が 10 以上減少すれば文字列から文字が個々の文字や文字群に分割した状態と考えられる.

|

図7 閉曲線群の形状の推移

|

【複数パターンによる誘導場の分布】

以上の分析結果から視覚の誘導場の閉曲線に着目した手書き文字の切り出し方法を提案する.なお文字

の切り出しを行なう文字列データは,隣接する文字の線分が接触(重複,交差)していないと仮定する.

まず,文字列の視覚の誘導場を求め,ポテンシャル値が低いところから高いところへ順に等ポテンシャ

ル面上の誘導場の分布を調べ閉曲線を抽出していく.図8 のポテンシャル値P1 からPi のように,等ポ

テンシャル面が文字画像の枠に接する場合は閉曲線としない.次第にポテンシャル値を高くし,枠に接す

ることなく単独で存在する閉曲線を探す.

例えば,図8 において,ポテンシャル値がPi からΔP 増加した

Pi +ΔP で初めて2つの閉曲線A,B が得られたとする.更にポテンシャル値を徐々にΔP づつ増加させ,

複数の閉曲線が得られる.ここで,図8 上の閉曲線は次のような閉曲線の位置関係にもとづく包含関係を

もっている.

A ⊃ a1, a1 ⊃ a11, a1 ⊃ a12

B ⊃ b1

図5 のように,閉曲線の抽出過程で,ある閉曲線が分岐して閉曲線数が増加するたびに次式の包含関係に

基づき閉曲線群A,B,C, ... について分岐した閉曲線のラベル付けを図9 のように行なう(i, j, k は整数).

Ai ∈ A, Aij ∈ Ai, Aijk ∈ Aij ,・ ・ ・

Bi ∈ B, Bij ∈ Bi, Bijk ∈ Bij ,・ ・ ・

もし文字要素が分離しなければ,基本的に図9 の斜線で示した分岐末端の閉曲線に個々の文字が存在する.

次に閉曲線が分岐するごとに閉曲線の丸さを評価し,文字要素が分離せずに1つの文字として存在する閉曲線を推定する.

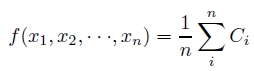

前述の複雑度Ci 9), 10)を閉曲線の丸さを評価する尺度として,

閉曲線xi の評価関数 f (x1, x2, ・ ・ ・, xn) を次のように定義する.

|

|

|

文字が1つの文字として存在するかどうかの判定は閉曲線群ごとに行ない,なるべく低いポテンシャル値

で丸くなっている閉曲線を決定する.例えば,図8 の閉曲線群A において,A が A0 と A1 に分岐する際

は f (A) と f (A0,A1),A1 が A10 と A11 に分岐する際は f (A0,A1) と f (A0,A10,A11),A10 が A100 と A101

に分岐する際は f (A0, A10, A11) と f (A0, A11, A100, A101) を比較する.分岐によって,上記による複雑度

の評価結果が 10 以上向上した場合は適切な文字領域の分割が行なわれたと考え,更に分岐した場合につい

て評価する.評価の結果の向上が閉曲線の分岐前と同程度(±5 程度)で,周囲長 li が 50% 以下に減少し

ている場合は,複雑度の定義から同程度の大きさの複数の文字に分離していると考えられるので,更に閉

曲線が分岐した場合についての評価を続ける.しかし評価の結果が全く向上しない場合,例えば A1 が A10

と A11 に分岐するとき,分岐するひとつ手前の A0 と A1 の閉曲線それぞれに文字が1つづつ存在し,A1

以降分岐する閉曲線には文字要素のみが存在すると考えて評価を終了する.閉曲線群 B についても同様の

評価を行ない文字が存在する閉曲線を推定する.文字の切り出しは,このように推定した閉曲線内に存在

する黒画素を求めることによって可能になる.

|

図8 等ポテンシャル面からの閉曲線の抽出

図9 閉曲線の包含関係

|

● 手書き文字切り出し実験

提案した方法に基づき,前述の同じ大学の試験答案から作成した文字列データの文字切り出し実験を行

なった.データの作成方法は,前節で行った実際の手書き文書からの文字列データの分析と同様である.こ

れらの文書は今回のような実験を目的に収集されたものではなく,通常筆記される手書き文書である.

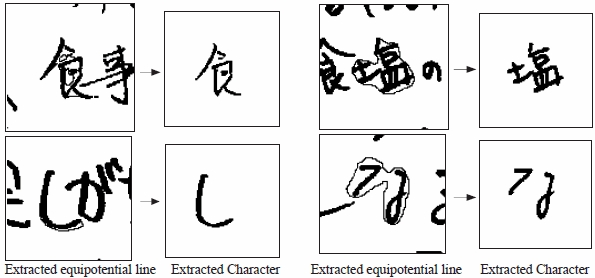

実験の結果,55 例中 42 個,切り出し率 76.4%と,多くの文字列データから文字を切り出すことが出来

た.その例を図10,11 に示す.デジタル画像の視覚の誘導場は凹凸が大きいので,メジアンフイルタ

を 4 回かける平滑化処理を行なった後に切り出しを行なった.図2 に示したように,射影で切り出すこと

が難しい文字でも,視覚の誘導場の閉曲線が文字全体を包絡線のように囲み,文字領域が閉曲線によって精

密に規定されて文字が切り出されることが解かる.特に図1 で,「食事」の「事」や「し」,そして「な」

の細くなっているストロークの先端が他の文字と接近しているにもかかわらず,「食」「し」「な」のそれぞ

れの文字全体を囲む閉曲線が存在する.

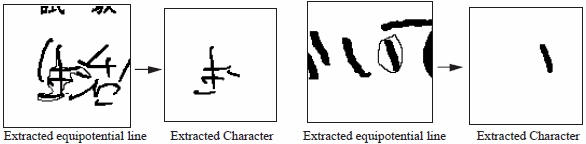

しかし,隣接文字同志の成分が極めて接近していると,個々の文字を分離するような等ポテンシャル線が

存在しない場合があり,文字を切り出すことが出来なかった.例えば,図12 の「生」と「活」の視覚の

誘導場のように,「生」のストロークの一部が「活」の一部と融合しており,「生」と「活」の各文字のみを

囲む閉曲線は存在しない.一方,文字要素が大きく離れている図12 の「い」の場合,文字要素全体を囲

む閉曲線が存在しないので,文字「い」として文字を切り出すことが出来なかった.しかし,我々もこのよ

うな文字列は非常に読みにくいことも確かである.

|

図10 手書き文書からの文字の切り出し例

図11 手書き文字の切り出し例

図12 手書き文字の切り出し例(失敗した場合)

|

● 考察

【手書き文字切り出しにおける誘導場の意義】

手書き文字切り出し実験結果から,複数の文字がつくる視覚の誘導場の階層的な包含関係をもった閉曲

線群が文字を包絡線のように囲み,文字の存在領域を精密に規定するので,誘導場の閉曲線が文字を切り

出す上で重要な役割をもっていることが明らかになった.

では,なぜ閉曲線の領域に文字や文字要素があるのだろうか.視覚の誘導場はクーロンポテンシャルとし

て理解できる.文字が単独に存在する場合,その文字を囲む閉曲線しか存在しないが,周りにその文字以外

の文字がある場合,視覚の誘導場はそれらと相互作用する.作用は文字同志が近い場合は強く,離れるに

従って小さくなる.先に,読み易い文字の視覚の誘導場の分布がなるべく分離するように文字が書かれ

ることを述べたが,それが誘導場の融合や分離として現われている.

図11 で「事」「し」「な」の細くなっているストロークの先端が他の文字と極めて接近しているにもか

かわらず,「食」「し」「な」のそれぞれの文字全体を囲む閉曲線が存在する.視覚の誘導場はクーロンポテ

ンシャルとしての性質をもっているので,境界条件が急激に変化する細いストローク先端の周辺では,場が

非常に強くなる.

従って細いストローク同志が対向していたり,細いストロークが他の文字要素の法線方向

上にある場合,文字要素間の距離が小さい場合でも文字が分離される.一方,文字要素が平行に分布してい

る場合は文字要素間の場は緩やかに変化するため,それぞれの文字要素はある程度離れていないと分離さ

れない.以上のように文字を囲む閉曲線は,視覚の誘導場のクーロンポテンシャル的な性質から必然的に現

われる現象として定性的に理解することが出来る.

【手書き文字切り出し性能向上のための課題】

文字要素が分離する場合,閉曲線の複雑度や周囲長を評価して閉曲線の丸さがあまり変化しない閉曲線

を探すことで文字を切り出すことが出来た.誘導場を薄いゴム膜のような弾性体として考えると,なるべく

低いポテンシャル値で閉曲線が丸くなるというのは,閉曲線を縁とする薄膜の弾性エネルギが出来るだけ小さくなろうとしているものと考えられる.

従って文字は弾性エネルギが最小になる状態を実現している

閉曲線に含まれる可能性が高いと言える.このことは文字は本来1つ1つ孤立して存在するので,文字を

構成する文字要素がなるべく1つの文字としてまとまろうとする性質があるのではないか考えられる.

一方,複雑度による閉曲線の評価は適切な値をどのように決定するかという問題がある.そこで膜の弾性エ

ネルギを閉曲線の評価に用いれば,複雑度などの直観的な尺度によらず,より誘導場のもつ性質にもとづい

た客観的な閉曲線群の評価が可能になると考えられる.

図12の例のように他の文字の成分と閉曲線が融合または完全に分離している場合,抽出した閉曲線群

の評価だけで文字を切り出すことは出来ない.これは,必ずしも全ての文字が,先に述べたように,各文

字の誘導場が干渉して融合しないように文字が書かれていないことを示していると考えられる.事実,この

ような文字列は大変読みにくい.しかし少なくとも文字要素は途中で切れたりすることなく,必ずある閉曲

線によってその存在領域は規定される.そこで,抽出した閉曲線を文字要素とする候補文字を複数構成し,

構成した各文字の閉曲線群のうちで弾性エネルギが最小になるような閉曲線群を文字として適切であると

評価して文字を切り出すなどの方法が考えられる.

|

● 最近の誘導場による文字切り出し研究

近年,誘導場による文字切り出しが検討されている11), 12)。

また,オンライン手書き文字認識での検討も行われている13)。

今後,実用的な検討が進むことが期待される。

|

参考文献

1) 藤井俊治, 大森健児. 文字同士の接触パターンに基づく文字切り出し処理を用いた手書き文字列認識システム 〜文字コード列生成器の開発〜. 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU’94), Vol. I, pp.123-130, 1994.

2) 中村納, 鈴木弘之, 南敏. 横書き日本語文書における個別文字の抽出. 電子情報通信学会論文誌, Vol.J68-D, No. 11, pp. 1899-1909, 1985.

3) 西村康, 野口要治, 豊田順一. 新聞記事の本文を構成する文字の切りだし. 情報処理学会第24回全国大会, Vol. 3E-7, pp. 695-696, 1982.

4) 秋山照雄, 内藤誠一郎, 増田功. 非接触文字優先切出しによる印刷物からの文字切出し法. 電子情報通信学会論文誌, Vol. J67-D, No. 10, pp. 1194-1201, 1984.

5) 馬場口登, 塚本正敏, 相原恒博. 手書き日本文字列からの文字切り出しの基礎的考察. 電子情報通信学会論文誌, Vol. J68-D, No. 12, pp. 2123-2131, 1985.

6) 北村正, 仲林清, 大光明直孝, 中村修. 単語知識を利用した手書き文字列処理方式. NTT R&D, Vol. 39,No. 3, pp. 429-436, 1990.

7) Zensho Yokose. A study on character-patterns based upon the theory of psychological potential field. Japanese Phychological Research, Vol. 12, No. 1, pp. 18-25, 1970.

8) 長石道博. 自由手書き文字の効果的な収集法の提案と文書内における変動解析. ヒューマン・インタフェース研究論文集, Vol. 2, No. 1, pp. 19-26, 1993.

9) 長谷川純一, 輿水大和, 中山晶, 横井茂樹. 画像処理の基本技法 ―技法入門編―. 技術評論社, 1986.

10) 田村秀行監修, 日本工業技術センター編. コンピュータ画像処理入門. 総研出版, 1985.

11) 川島義博:”視覚の誘導場理論を利用した手書き文字の切り出しに関する研究”,長崎大学 修士論文 (1994).

12) ”視覚の誘導場を用いた文字列抽出に関する研究”,平成15年度 神戸商船大学 商船学部 輸送情報システム工学課程 特別研究 B10, 13:12, BT011023 (2003).

13) 豊住 健一, 北坂 孝幸, 森 健策, 末永 康仁, 平野 靖, 間瀬 健二, 高橋 友一;”オンライン手書き数式認識のための視覚の誘導場に基づく文字切り出し手法の予備的検討”, 平成16年度電気関係学会東海支部連合大会講演論文集, Vol. O-487, (2004.9).

本ページの原典

長石道博: "視覚の誘導場を用いた手書き文字の切出し", 電子情報通信学会論文誌, J 76-D-II, 9, pp.1948-1956 (1993 9)

長石道博: "視覚の誘導場を用いた手書き文字切出しの検討",電子情報通信学会技術報告, PRU92-120, pp.17-24 (1993)

|

Copyright 2019 [Michihiro Nagaishi]. All rights reserved.