● 文字の画素密度と読み易さ

文書の電子化,パソコンの一般化,携帯電話の普及により,電子的な媒体で文章を読む機会が増えている.そして,電子ブックの発売,更に電子ペーパーなど新しい表示デバイスの実用化が進んでいる.したがって,文書の電子データの読み易い表示条件や,その予測に関する知識が重要である.読み易い条件のうち,コントラスト,輝度などの光学的条件はかなり明らかになっている(長田・安田・長谷川・吉田・福田, 1985; 窪田, 1996).

一方,読み易い文字の配置の仕方,文字の構造や線分の構成などの条件は,組版など紙(印刷)ベースの知見があるが,熟練者やデザイナーの経験,直感に依存する場合が多い(長石, 2003).ディスプレイに文字を表示する場合,ディスプレイの表示画素数は有限のため,画素密度が高い低いによる読み易さの違いは重要である.これは紙には殆ど無い概念である.例えば,デジタル時計の7セグメント数字より,通常のパソコン画面で見る数字のほうが読み易い.

このような画素密度の違いによる,文字の読み易さの違いを,どのように評価,説明できるであろうか.一般に,画素密度が高いほど読み易くなるが,必ずしも単に画素密度が向上しても読み易くならないことが示唆されている(窪田, 2002; 吉武, 2002; Ido・Hayashi・Miyagi・Harada, 2002).しかし,画素密度と読み易さの詳しい関係や,その関係を説明,予測するモデルは明らかにされていない.

最近,図形の周りに静電場のような場を仮定し,パターン認知などの視知覚現象を説明する心理学的概念である視覚の誘導場(横瀬, 1986)による,文字,図形,画像の感性評価が注目されはじめている(深水・長石, 2003).これまで,組版やデザイナ−が行っていた読み易い文字の空間配置が,文字間または文字列間の誘導場の分布の強さを指標に予測できることが示されている(長石, 1998; 三好・下塩・古賀・井手口, 1999).そして,フォントの良さや文字構造,線分のバランスも,誘導場の分布の複雑さで評価できることが示されている(長石, 2003; 長石・押木, 2003).

以上の研究から,誘導場を用れば,画素密度の違いによる文字の読み易さも説明できると考えられる.

本報告は,まず,画素密度と読み易さの詳しい関係を心理実験から明らかにした.次に,実験結果が誘導場の分布の複雑度で説明できるか検討した.そして,画素密度の違いによる文字の読み易さが,誘導場によって予測可能か考察した.

|

● 心理実験: 画素密度の違いによる読み易さ

画素密度と読み易さの関係を心理実験で求める.

これまで行われた実験は画素密度が200ppi(pixel per inchの略.ディスプレイの解像度を示す.印刷物の場合はdpi(dot per inch)が用いられる場合が多い.)程度以下と調べられた範囲が狭かった(窪田, 2002; 吉武,2002; Ido・Hayashi・Miyagi・Harada, 2002).

ディスプレイで,文字の画素密度を変える方法はいろいろある.近年普及が進み,文字を読む機会が多い携帯電話などの場合,コストやハードウエア的制限から,数種類の解像度別ビットマップを基本に拡大・縮小して,他の表示解像度に合わせて表示することがほとんどである.

本実験では,このような携帯電話などのビットマップの表示の仕方を想定し,パソコンで一般的なTrueTypeフォントを基本に,ビットマップを拡大・縮小して,画素密度の異なる多数のビットマップを生成,呈示する方法を,文字の画素密度を変え

る方法の1つとして用いた.これまで行われた実験(窪田, 2002; 吉武,2002; Ido・Hayashi・Miyagi・Harada, 2002)も,本実験と同様に,TrueTypeフォントを基本に,画素密度を変換したビットマップを使用している.

具体的には,大きさが9ポイント(約3.2mm)の2種類のTrueTypeフォント(MSゴシック体,MS明朝体)について,画素密度104から344ppiまで,16ppiごと全部で16段階用意した.現在,ディスプレイの解像度は100ppi程度なので,この範囲の画素密度について,読み易さをディスプレイで調べることは不可能である.そこで,高い画素密度が表示できる印刷物にフォントを出力し被験者に見せた.また,この2つのフォントを本実験で用いたのは,一般的な文書で使われることが多いためである.

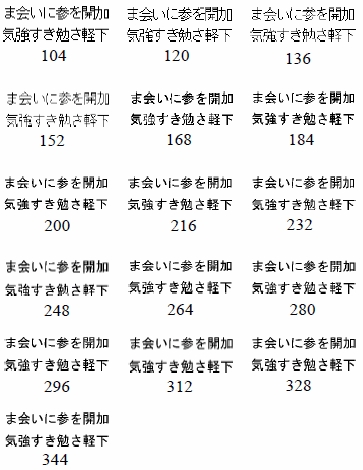

図1にMSゴシック体について全画素密度のフォント例を示す.図中の数字は画素密度(ppi)である.これらは,携帯電話の代表的画面サイズである,2.1インチ縦型に収まるよう9文字×2行に並べた.9ポイントは,携帯電話でメイルなどの本文文字の大きさに相当する.文字列は無意味で,文字列の文字間隔,行間は,全てのフォント,画素密度について共通である.この程度の長さの無意味文字列ならば,一目で読めるため,単語優位効果や眼球運動の影響が少ないと考えられる.

|

図1 呈示文字列(MSゴシック体)

|

図1の文字列は,次のようにMacintosh(画面解像度72dpi)で作成した.72dpiで9ポイントの文字を基準にする.

例えば,文字の画素密度を136ppiにする場合,72dpiの画面解像度で表示すると文字の大きさは(136/72) × 9 = 17ポイントになる.

そこで,まず,画面上で9ポイントのTrueTypeフォントの状態でMSゴシック体を17ポイントに変更する.

次に,Adobe社のPhotoshopで,解像度136dpiの画像ファイルをつくり,17ポイントにした文字列をコピ−する.

最後に,解像度136dpiの画像ファイル上の文字列を,画像データとしてキャプチャーすれば,図1のように,画素密度に変換した文字列画像が得られる.MS明朝体の場合も同様である.

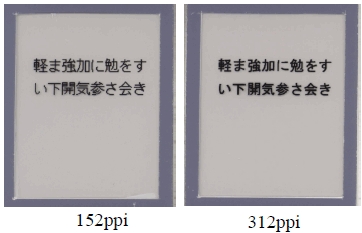

このようにして得られた図1の文字列画像を,インクジェットプリンタ(EPSON PM-880C)でOHPシートに印字し,シートの裏に反射板を設けた反射型LCD(液晶ディスプレイ)を模したサンプルを作成した.図2にサンプル例を示す.この形式のサンプルの読み易さに関する主観評価値は,実際のLCDと一致することが示されている(窪田, 1998).反射板は白色の光沢紙,外枠は反射率20%のグレイのマット紙を用いた.

|

図2 呈示文字サンプル例(MSゴシック体)

|

● 実験方法: 読み易さの主観評価

ディスプレイに表示されるフォントを評価するには,「視認速度」,「エラー率」,「疲労度」など客観的指標が考えられる.一方,文字としての感性的な「美しさ」「丁寧さ」「好感度」などの主観評価も大切である.しかし,携帯電話,電子ブックなどで表示用フォントをデザインして,製品に実装する際,「美しさ」「好感度」など感性面を主に,読み取り易く,疲労感が少ないなども考慮して,主観的に決められることが多い.このような決め方が行われるのは,実際に消費者が,店頭で携帯電話を手にとり,もし買うとしたら,どの文字表示が良いか主観的に判断する場合を想定しているからと考えられる.そこで,本実験では,「美しさ」「好感度」などに,読み取り易さ,疲労感などを加味した主観評価を「読み易さ」の尺度として実験を行った.これまで行われた実験(窪田, 2002; 吉武,2002; Ido・Hayashi・Miyagi・Harada, 2002)も,実際の製品化の実情に合わせ,本実験と同様に「読み易さ」で評価がなされている.

これらのサンプルを正常な視力を有した20,30歳代の男性16名の被験者に,視距離50cmの位置で図2のサンプルを手でもってもらい,読み易さを5段階評定(5:大変読み易い,4:読み易い,3:普通,2:読みにくい,1:大変読みにくい)で口頭で報告させた.評価は各被験者自身の絶対評価である.評価は暗室で,サンプル上の照度は約500lxである.評価の時間制限はなく,サンプルの持ち方,姿勢の強制は行わない.サンプルは各フォントについて,画素密度についてランダムに呈示した.事前に図2などと画素密度が異なる幾つかのサンプルを呈示して,評価基準の説明,評価練習した後,本実験を行った.

|

● 実験結果

最初に,心理実験結果の信頼性を検証するため,16名の被験者をランダムに8名ごとの2群(A,B)に分け,評価した各サンプルについて,A,B群ごとに心理実験で得られた主観評価結果の平均を求め,A,B群間の相関を調べた.その結果,MS明朝体は相関係数が0.910から0.964(平均0.897),MSゴシック体は0.886から0.913(平均0.939)と高い相関が得られた.画素密度の異なる文字の読み易さの主観評価は,個人ごとにほぼ一定であると考えられる.

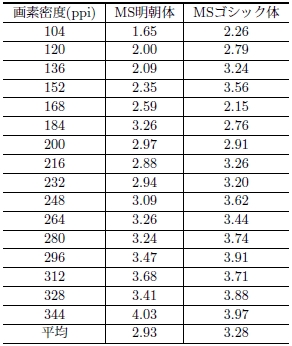

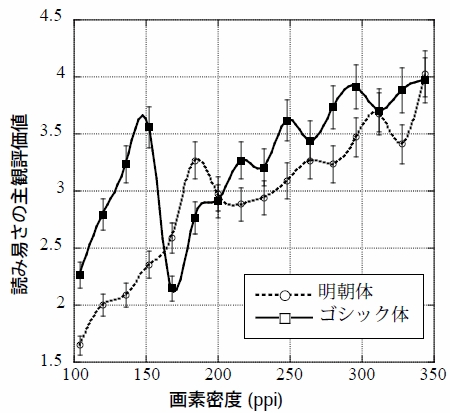

次に,読み易さの主観評価結果を示す.表1は,画素密度(ppi)に関して,被験者全員がMS明朝体,およびMSゴシック体の読み易さを主観評価した平均値を示したものである.図3は,横軸に画素密度(ppi),縦軸に読み易さについて,被験者全員の主観評価値の平均をとって比較したグラフである.破線がMS明朝体,実線がMSゴシック体を示す.

|

表1 画素密度と文字の読み易さの主観評価値

|

図3 画素密度と文字の読み易さの関係

|

図3および表1から,画素密度が高くなると読み易さも向上することがわかる.今回の実験の最高画素密度344ppiでも,評価値4程度であり,最高の主観評価5には達しない.図3のグラフから,画素密度を400ppi以上にあげると,より読み易さが向上する可能性が高いと予測される.

フォントによって画素密度による読み易さが異なることがわかる.MSゴシック体は,MS明朝体に比べ,一般に読み易さが高い(主観評価平均MS明朝体2.93,MSゴシック体3.28).しかし,150−200ppiにかけて,特にゴシック体で読み易さが急激に変化することがわかる.これまでの研究から,この画素密度の領域は,画素密度が高い割に,見にくくなることが示唆されていたが(窪田, 2002; 吉武,2002),本実験で確認できたと言える.このように,全般的に画素密度が高いと,読み易さも向上するが,必ずしも画素密度が高くなると共に,単調に読み易さが向上するとは言えないことがわかる.

|

● 誘導場による読み易さと実証実験

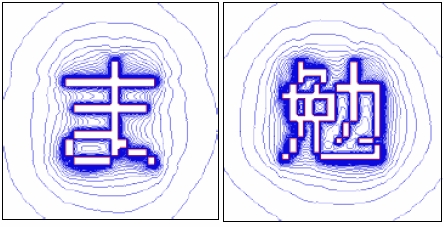

あるパターンの良さは,そのパターンの醸し出す誘導場の分布形状が,円に近いほど「良さ」が高いと考えられ,その記述には,誘導場の等ポテンシャル線の複雑度を用いられる(長石, 1993, 2003).複雑度により,文字フォントの良さの評価(長石, 2003),手書き文字の偏と旁の左右バランスが評定できることが示されている(長石・押木, 2003).したがって,画素密度の異なる文字の読み易さも,複雑度により説明できると考えられる.

まず,図2に示した例を含む,ある画素密度について,1つ1つのビットマップフォントを,72dpiの64×64ドットの2値に変換,誘導場を計算する.ビットマップの誘導場計算例を,図4(MSゴシック体,画素密度104ppi)に示す.そして,呈示した文字列を構成する各文字について,複雑度を計算する.

誘導場による文字列の読み易さ評価では,文字列を構成する個々の文字の誘導場の強さから,読み易さが予測可能であった(長石,1998).したがって,同様に文字列全体で見た良さは,各文字の複雑さを求め,平均すれば,文字列全体としての良さが得られると考えられる.

|

図4 ビットマップの誘導場

|

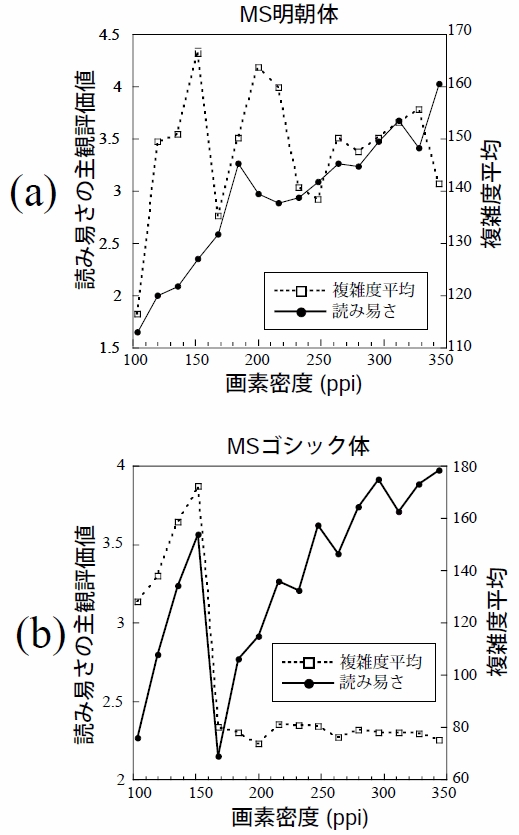

図5(a)はMS明朝体,(b)はMSゴシック体に対し,横軸に画素密度(ppi),縦軸に読み易さについて,被験者全員の主観評価値の平均(実線),および文字列全体の複雑度の平均(破線)をとって,主観評価値と複雑度を比較したグラフである.図5(a)からMS明朝体は画素密度が250ppi以上,図5(b)からMSゴシック体は150ppi以下の範囲は主観評価値の平均と複雑度の平均の変化は比較的一致している.しかし,それ以外の画素密度は主観評価値と複雑度の変化は大きく異なっており,相関はない.文字列の複雑度平均では,主観評価値を説明することはできない.

|

図5 読み易さと複雑度の関係

|

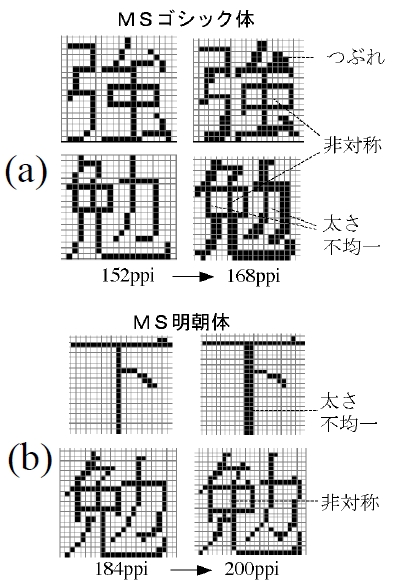

そこで,画素密度によって,フォントのビットマップがどのように異なるか,詳細な観察を行った.図6(a)は,MSゴシック体の「強」「勉」が152ppiから168ppiに,(b)はMS明朝体の「下」「勉」が,184ppiから200ppiに変わる場合のビットマップを示したものである.なお,このビットマップは,各画素密度において,最小画素がビットマップのグリット1つ1つに相当する.したがって,各ビットマップの最小画素の物理的大きさは,画素密度によって異なる.

図6から,MSゴシック体の152ppi,MS明朝体の184ppiは文字の線幅は,このビットマップの最小画素1ドットである.しかし,16ppi画素密度が増えると,例えば,MSゴシック体の「勉」の「力」や,MS明朝体の「下」の縦線の一部が2ドットになる.その他の部分は1ドットのままなので,文字の太さが不均一になる.図6の例を含め,150ppiを越えると文字線幅は2または3ドットになる傾向が見られる.このような文字線幅の変化は,文字の読み易さに影響することが示唆されている(舟川,2000).

例えば,図6から,MSゴシック体の「強」は,152ppiから168ppiと,わずか16ppi画素密度が増えると,旁の「ム」の部分がつぶれる.また「強」の「虫」,「勉」の「免」,同じくMS明朝体の「勉」の「免」の縦線が,画素密度が増えると左右対称性が崩れる.このように,フォントにつぶれ,不均一,非対称性などが観察されることから,画素密度により部分的に文字線幅が増えた時,読みにくさが生ずると考えられる.したがって,各画素密度における,文字線幅を考慮した読み易さの評価方法が必要と考えられる.

|

図6 読みにくいビットマップ例

|

現在の誘導場の計算は,図形の外郭のみ場の形成に寄与する前提になっている.しかし,工藤らによれば,誘導場の強さは図形の線の太さに影響されることが示唆されている(工藤・赤川・長石・大西, 2003).より正確な場の強さを得るには,図形の線の太さを考慮した計算方法が必要である.工藤らの実験から,図形の線が太くなると誘導場も増加する傾向が示されている.このことから,画素密度が増えて,文字線幅が増えた場合,誘導場も強くなり,誘導場の複雑性も大きくなると推測される.したがって,図5の実験結果を,誘導場で説明するには,文字線幅による補正が必要と考えられる.

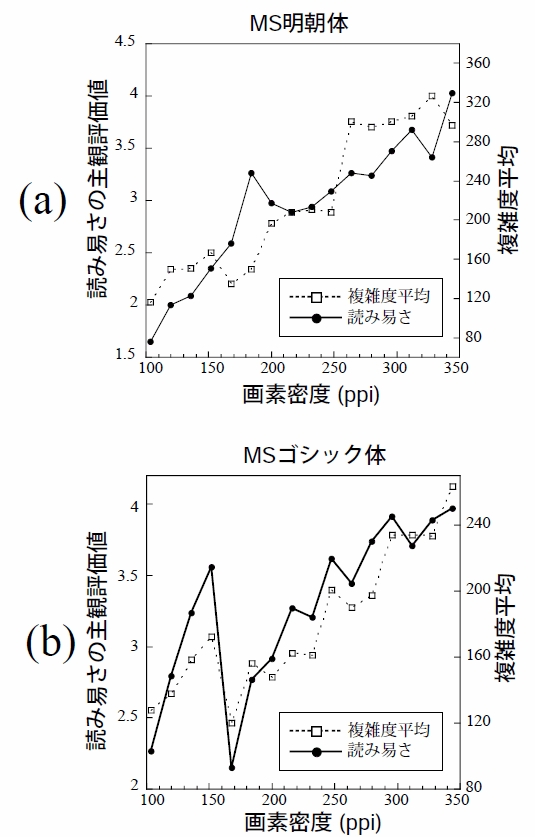

そこで,まず単純に,誘導場の強さが文字線幅Yに比例すると仮定して,複雑度Cについて,文字線幅Y で補正した複雑度Ccを次のように定義し,読み易さを比較した.

Cc = C × Y

図7(a)はMS明朝体,(b)はMSゴシック体に対し,横軸に画素密度(ppi),縦軸に読み易さについて,被験者全員の主観評価値の平均(実線),および文字線幅Y (ビットマップの最小画素を1本とする))で補正した,文字線幅Y で補正した複雑度Cc(破線)をとって,主観評価値と複雑度を比較したグラフである.なお,文字線幅は,ビットマップの縦の文字線分を使った.これは,画素密度の変化による横の文字線分の太さの変化は,縦の文字線分よりも少なく,図6のような,読み易さに大きな影響を与えるのは,縦の文字線分の可能性が強いためである.文字線幅は,文字ごとに調べ,文字列全体で平均した値である.各文字の縦線幅がまちまちの場合,文字内の平均を,その文字の縦線分の幅とする.

|

図7 読み易さと線幅補正した複雑度の関係

|

|

図7から,文字線幅で補正した複雑度平均の変化は,主観評価値の平均の変化に,よく対応している.複雑度平均と主観評価値の相関係数は,図7(a)のMS明朝体は0.873,(b)のMSゴシック体は0.967と非常に高い.文字線幅の補正がない,図5の場合は相関はなかったが,文字線幅の補正により,高い相関が得られた.このことから,文字線幅で補正した誘導場の複雑度は,画素密度が異なる文字フォントの読み易さの心理実験を説明する評価方法の1つとして,有効であることが示された.

|

● 考察

表1,図3から,画素密度が高くなると読み易くなるが,必ずしも単調に読み易さが向上しないことが示された.従来の研究,例えば窪田の実験は,61,81,107,137,178,234ppiと間隔が不均等で広く,測定点が少なかった(窪田, 2002).一方,本実験は16ppiという狭い測定間隔で,16段階という多くの実験を行ったため,画素密度による複雑な読み易さの変化を捉えられたと考えられる.

図10から,文字線幅で補正した,誘導場の複雑度平均は,読み易さの心理実験をよく説明していることから,画素密度が異なるフォントの読み易さの心理実験を説明する評価方法の1つとして,有効であると考えられる.これは,誘導場の強さは,図形の線の太さに影響されるという工藤らの実験結果(工藤・赤川・長石・大西, 2003)から,誘導場の強さは,文字線幅に比例する仮定が,読み易さの実験結果を説明する指標として,妥当なことを示している.

画素密度が一定の文字フォントの場合,文字線幅も一定なので,文字線幅を考慮することなく,文字の誘導場から単純に求めた複雑度で,文字の良さが説明できた(長石, 2003).しかし,今回のように画素密度が異なり,文字線幅がまちまちの場合,文字線幅の効果を考慮した誘導場の分布を考えないと,誘導場の複雑度は,文字の読み易さを説明できなかった.文字の読み易さや,良さをより精度良く説明するには,誘導場への文字線幅の影響を考慮する必要がある.

今後,線幅の補正なしでも,誘導場の計算のみで,読み易さの実験結果を説明するには,精密な誘導場の測定実験を行い,新たに文字線幅の効果が,直接反映できる誘導場の計算式を構築する必要がある.しかし,線幅が誘導場に与える影響の測定は,測定箇所を限定しても,測定回数,被験者負担が多く,より精密な誘導場の計測は容易ではない(工藤・赤川・長石・大西, 2003).測定実験のみで,線幅の効果を考慮した誘導場の計算式を導き出すのは難しい.そこで,今回のような,誘導場による読み易さの検証において,誘導場の強さが文字線幅に比例するという仮定の妥当性が示されたので,心理実験で図形の線幅が,1から3ドット程度の狭い範囲で,比例定数を求める試みが考えられる.この程度の範囲ならば,充分に精密な測定を行うことができる.このように,誘導場による読み易さなど,知覚現象の説明を心理実験結果にフィードバックすることで,線幅効果を考慮した,誘導場の計算式の構築が可能になると考えられる.

以上のように,文字線幅で補正した誘導場の複雑度平均は,いろいろな画素密度のフォントについて,その読み易さを予測できるモデルとして有効であると考えられる.現在,このような読み易さの予測,および評価が機械的にできないので,ディスプレイの解像度ごとに,最適なフォントを用意して表示する方法,例えば,フォントは解像度ごとにデザインし直して,読み易さを維持する(岡田・浅井・小山・掛・八江・小谷, 2001)などの対策が行われている.これは,オリジナルのフォントを単純に解像度変換すると,図6のようにつぶれるなど,障害が発生する場合が多いからである.一方,誘導場を用いれば,例えば,ある解像度のディスプレイで,あるフォントを表示したい場合,表示する文字のビットマップに対し,誘導場と文字線幅を求めて,機械的に読み易さが予測できる.したがって,そのフォントが読み易いので表示する,逆に読みにくいので,フォントの種類を変えるなどの対策を行うことができる.

本実験は,携帯電話などで実際にフォントを実装する実情から,感性的観点が主な「読み易さ」による主観評価を行った.したがって,「美しさ」「丁寧さ」「好感度」などの感性面は,誘導場モデルでうまく説明できたと考えられる.しかし,読み取り易さ,疲労度などの影響を明らかにすることはできていない.今後,「美しさ」「好感度」など感性面や,読み取り速度,疲労度などの要因に分けた心理評価を行い,誘導場のモデルが,どの評価面について,どの程度有効か見極めていく必要がある.

今回,パソコンで一般的なTrueTypeフォントを拡大・縮小したフォントを実験に用いた.この方法は,拡大・縮小のアルゴリズムによって,ビットマップの量子化誤差,つぶれ,かすれなどが微妙に異なる.このような違いも,文字の読み易さに影響するのか,誘導場モデルで説明できるかどうか,検討する必要がある.

|

参考文献

深水義之・長石道博(2003). 視覚の誘導場の最新研究動向とその応用. 『映像情報メディア学会誌』, 57 (12), 1646-1651.

舟川政美(2000). 文字の可読性に関する実験的研究. 『照明学会誌』, 84 (11), 785-792.

長谷川純一・輿水大和・中山晶・横井茂樹(1986).『画像処理の基本技法―技法入門編―』. 技術評論社.

Kenji Ido・HisakoHayashi・Hiroaki Miyagi・Nozomu Harada (2002). Ergonomic evaluation of the Readability of High-Resolution 15-inch UXGA Format TFT-LCDs(15インチUXGA 高精細TFT-LCDの文字可読性に関する人間工学的評価).『映像情報メディア学会誌』, 56 (8),1299-1303.

窪田悟(1996). 透過型液晶ディスプレイに求められる表示輝度とコントラストの条件. 『テレビジョン学会誌』, 50 (6), 768-774.

窪田悟(1998). 反射型LCDの文字表示特性と好ましい視距離および見やすさとの関係-印刷画像による擬似の反射型LCDを用いた検討- . 『映像情報メディア学会誌』, 52 (9), 1386-1390.

窪田悟(2002). LCDの画素密度と表示文字の読取りやすさとの関係. 『映像情報メディア学会誌』, 56 (8), 1304-1308.

工藤博章・赤川奈緒・長石道博・大西昇(2003).図形の線幅が視覚の誘導場に及ぼす効果. 『映像情報メディア学会誌』, 57 (11), 1551-1558.

長石道博(1993). 視覚の誘導場を用いた手書き文字の切出し.『電子情報通信学会論文誌』, J76-DII(9), 1948-1956.

長石道博(1996). 視覚の誘導場モデルを用いたパターン認識時の心理実験結果の検証.『テレビジョン学会論文誌』,50 (12), 1965-1973.

長石道博(1998). 視覚の誘導場による読み易い和文文字列表示. 『映像情報メディア学会誌』, 52(12), 1865-1872.

長石道博(2003). 視覚の誘導場による感性評価.『認知科学』, 10 (2), 326-333.

長石道博・押木秀樹(2003). 視覚の誘導場を用いた手書き文字の左右バランスの評価. 『認知科学』, JCSS-TR-49,1-8.

長田昌次郎・安田稔・長谷川敬・吉田辰夫・福田忠彦(1985). 文字放送の画像の好ましいコントラスト. 『テレビジョン学会誌』, 39 (6), 516-522.

三好正純・下塩義文・古賀広昭・井手口健(1999).視覚の誘導場理論を用いた感性にもとづく文字配置の設計. 『電子情報通信学会論文誌』, J82-A(9), 1465-1473.

岡田哲・浅井宣美・小山至幸・掛晃幸・八江友和・小谷章夫(2001). カラー液晶対応LCフォント LCFONT.C . 『シャープ技報』, 81 25-28.

吉武良治(2002). ディスプレイ人間工学的評価の解説(ISO13406の概要). 『映像情報インダストリアル』, 34 (6), 81-89.

吉武良治(2002). LCDの高精細化はどこまで必要か?〜見やすいフォント表示の実現に向けて〜. 『LCDの人間工学シンポジウム2002講演集』,5-1-5-10.

横瀬善正著「形の心理学」

名古屋大学出版会 (1986)

本ページの原典

長石道博(2005).視覚の誘導場モデルによる画素密度と文字の読み易さに関する心理実験結果の検証.『認知科学』,12(3), 287-295.

|

Copyright 2019 [Michihiro Nagaishi]. All rights reserved.