ビデオレター

1982〜1983

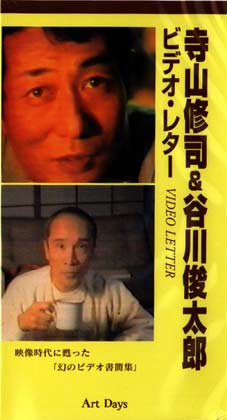

「寺山修司&谷川俊太郎」

- 1982年あたりの家庭用ビデオにはまだ「8ミリビデオ」という規格はなかった。1985年の1月最初の8ミリビデオのカメラ一体型が発売された。その当時はまずその小ささにみな驚いた。そして次に実際の映像をみて25万画素という画質を体感することでさらに驚いた。20年前の話である。

寺山修司と谷川俊太郎がビデオと使った往復書簡をはじめたのは1982年のことだという。もちろん「8ミリ」はなく、悲劇の規格である「ベータ」によるものだ。確か81年くらいまでにはビデオとカメラが一体となった「ベータ」があったが、それを使ってはおらず、「カメラとベータマックスをケーブルでつないだもので、総質量が10kgもあった」ものだと思われる。

「どういうきっかけではじめたのかはよく憶えていないんだけれども、ただ谷川さんとはもうかれこれ30年近い知り合いでね。彼とはこれといった往復書簡みたいなことはやったことがなかったんです。ただぼくの場合映像の仕事をしていて、特にヴィジュアルなんかをやっているとどうしても一人称の映像っていうかモノローグ的な映像になりやすいわけですよ。だから何かフィードバックするものが欲しいということで、映像をやりとりしながら相手の答えに対してまたこちらが次の映像をつくっていくという映像のダイアローグてをしてみたい気持ちがあった。それで手紙をやりとりするみたいにヴィデオの映像でやりとりをはじめたんです。」

82年というと、寺山修司は谷川が仲をとりもった最後の主治医である庭瀬医師からの治療を受けていた。「60歳までは生きたい」という本人の希望と、本人自身の旺盛な創作意欲を調和させられる治療などはありえなかった。庭瀬医師と寺山と寺山を取り巻く人々の間に行われた「寺山の病気のドラマ」の真っ最中だった。その間にやり取りされたビデオレターは「映像のダイアローグをしてみたかった」だけではなく、死を予感した人間が「なにかを残したい」という衝動が直に現れているように思える。それが「ダイアローグ」ということを十分に理解した谷川も、寺山の言葉を巧みに引き出すようにしむけたように見える。「私」「生きる」「意味」「言葉」、それがなんなのか繰り返し「質問」してきた寺山修司が最後にだした「答え」のようにも見える。このビデオには最初から最後まで「死」の匂いがする。

寺山から谷川へ(10回)

しかし

”意味”と”無意味”とが

きっぱり区別できない時代に生きているからこそ

ぼくたちは言葉にこだわって生きているのではないだろうか

ぼくにはどうも生きるってことは”意味”でも”無意味”でもなく”意味ありげ”なことなんだ、っていう気がするんです。

”意味ありげ”なこと

体はこの”意味ありげ”なことに遅れていく

死を前にした人間からこのような言葉が吐き出されているとすると、それは死を自覚するからこそ、生のことに改めて向き合っているような気がする。

しかし谷川はこう証言している。

「かなり気軽に「もう永くないんだよ」って言ってるけれども、実際に彼が自分の死を内面化したことは、あまりなかったと思うんですよね。」

一方で生前、寺山はこのビデオレターについてこう語っている。

(寺山さんと谷川さんの映像の作り方はどういう違いがありますか)「そうですね、比較すると谷川さんよりぼくのほうが作為的ですね。ある意味でぼくのほうが不正直というか……(笑)。谷川さんのほうが素朴に、ストレートにヴィデオをとりますね。」

谷川から寺山へ(11回)

これは私の電池です

これは私の巻尺です

これは私の竹トンボです

これは私のみかんです

これは私の人形です

これは私の太鼓です

これは私の笛です

これは私のチリ紙です

これは私の写真です

これは私のハンモックです

これは私の新開です

これは私のバナナです

これは私のタオルです

これは私の絵本です

これは私のビールです

これは私のメモです

これは私の手紙です

これは私の孫の手です

これは私のレコードです

これIi 私のメガネです

これは私のライターです

これは私の手帳です

これは私のクレジットカードです

これは私の鍵です

これは私のお金です

これは私の鉛筆です

これは私のバッグです

これは私の時計です

これは私のシャツです

これは私のベルトです

これは私の靴下です

これは私のハンカチです

これは私のズボンです

これは私のパンツです

これは私の左足です

車の走り去る音

青いビニール袋が投げられる

これは私の青空かもしれない

私は誰でしょう

これは私の詩ですか

これに寺山はこう答えた。

(「寺山修司」と原稿用紙に書かれた文字)

これはばくなのか?

いや、これは原稿用紙に書かれた

ただの4 つの文字である

じゃ、これはぽくなのか?

いや、これは

ただの一枚の写実である

では、喋っているこのこれは

ばくなのか?

いや、ぼくはもう、ここにはいない

烏のさえずる声

つまり、ぽくは透明人間なのか?

そうかもしれない、たぶん

(音楽流れる、続いて、クレジットカードや会員証が次々と映しだされる)

たぶん、ばくは日本人である

たぶん、ぽくは青森県人である

たぶん、ばくは誌人である

たぶん、ぽくは谷川俊太郎ではない

たぶん、ばくは独身の男である

たぶん、

ぽくは天井桟敷の演出家である

たぶん、ぽくは一人息子である

たぶん、ばくは肝臓病患者である

たぶん、ばくは地球人である

どれがいちばん正しいのか

決めかねているのが

ぽく自身と言うわけか

”意味ありげ”な生を生きている「ぼく自身」は自分が何者かということが言い切ることができない。寺山修司の人生というものよく表しているような気がする。一どころに落ち着くことを拒み、絶えずその姿を変え、あるいは消し、現実を虚構にすることにより自由をもとめてきた。自分は一体なにものか、それは不自由なこと、”意味ありげ”でしかない。

そしてこのビデオレターは唐突に終わる。寺山から谷川に送られるはずだった16回は谷川の寺山への惜別の思いとなった。

(カメラが心電図グラフをたどる ピアノ曲が静かに流れる 心電図グラフが平坦になる)

歌集「空には本」

「森番」

森駈けてきてほてりたるわが頼を

うずめんとするに紫陽花くらし

とびやすき葡萄の汁で汚すなかれ

虐げられし少年の詩を

わが通る果樹園の小屋いつも暗く

父と呼びたき番人が棲む

海を知らぬ少女の前に麦藁帽の

われは両手をひろげていたり

(寺山修司の写真)

自分が誰かってことは

自分に開いてもわからない

他人に開いてもわからない

自分が誰かってことは

行為のうちにしか

現れてこないような気がする

自分が傷つけた他人の顔を

見るとき

いくら疑っても逃れようもなく

自分がここにいるのを

感ずる

そういうとき

きっと言葉は眠るんだ

言葉が眠るとき

どんな世界が目覚めるのかな

夏川に木皿しずめて洗いし少女は

すでにわが内に棲む

ころがりしカンカン帽を追うごとく

故郷の道駈けて帰らん

吊されて玉葱芽ぐむ納屋ふかく

ツルゲネフ をはじめて読みき

列車にて遠く見ている向日葵は

少年のふる帽子のごとし

煙草くさき国語教師が言うときに

明日という語は最もかなし

ここで谷川が選んだ俳句はどれも私の好きなものだ。5月というより向日葵と太陽のイメージを多量に含んでいる。良く晴れた日の、学校からの帰り道を大きくそれて、どこか広々としたところで空気を肺一杯に吸い込んでいるような気持ちになる。不自由からの自由、がある。

最後に寺山修司がこの21世紀で暮らしていたらどうなっていただろう。彼は携帯電話やインターネットという道具をどのように使ったであろうか。これについて考えると興味は尽きない。「今度の天皇賞、寺山だったらどう買う」よりも難しい。それはそのご寺山のスタイルで予想記事を書く人はずいぶんでてそれなりに刷新されながら踏襲されているが、寺山の演劇はそうではないことと同じなのか。

しかし果たして、寺山修司が携帯でメールをし、PCで脚本を書いたかどうかはかなり怪しい。間違いなく”出会い系”にははまったような気はするが。

「ぼくは本当にメカは駄目なんですよ。だいたい、子どものころ、ぼくは真剣にラジオのなかに人が隠れているんじゃないかと思っていましたからね。(笑)」

「ホロスコープを使えば、舞台のなかに観客がいるとか、客席のなかに舞台があるというような状況が簡単に作り出せるわけです。手でさわろうとしてもそれはさわれない、しかしそれは存在しているというような。いままではさわることによって存在を確認してきた、そういった伝統というものをくつがえせるというのは面白いですね。」

ここまで具体的に夢を語っているのに、その遺志を継いで誰かこういうのやっているのだろうか。どうなんだろう。というか、これ早くやったもん勝ちってことですね。