|

|

|

安島様が撮影された遺跡の写真は、平成7年12月10日の見学会のもので、遺跡の調査の途中の段階のものだそうです。

左の写真は西側の側溝を撮影したもので、二列に並んだ側溝が確認できます。左側の側溝が第一期目のもので、右側の側溝が第三期目のものと思われます。 古代の駅路は平地では側溝をともなうことが主であったようです。全国各地で古代道の遺跡が数多く発見されていますが、道路面は長い年月に削平されて、側溝のみが検出される例も多いようです。 それにしても不思議なのがこの側溝です。一体どのような意味があるのでしょうか。現在の道路の側溝はおおかたが排水などを目的としていますが、ここで検出されている側溝は一本に繋がっているわけではなく、ところどころで切れて土橋状になっています。そのことから明らかに排水目的ではないことが想像できます。いろいろな憶説があるなかで、現在では道路の境界を示す区画溝として造られたという説が有力のようです。 |

|

|

|

|

||

| 上の写真は西側溝の内部を近距離から撮影したものです。溝底の凹凸が何か意味があるのかと思い、撮影された安島様に訪ねてみたところ、「当時、側溝の機能、用途、意義が不明確でしたので、堀削用具が何であったのかを知るためと、徴用された古代人の情念をと思って写しました。」と答えてくれました。なるほど、私のように、それが何かと言う以外にも、それを造った人の視点からこれを眺めて撮影された写真なのでした。 |

上の写真は西側の側溝を北から府中方面を撮影したものです。途中側溝が切れて土橋のようになっているのが確認できます。 今から1300年前に武蔵野の原野を開いて、このような側溝を堀り、幅12メートルの道を造った人達の努力は大変なものであったと思われます。ほとんどが人力の作業であったことでしょう。 |

上の写真は側溝の断面を撮影したものです。黒い土の部分が側溝です。よく観察してみると側溝部の黒土は幾つかの層に分かれていうのが認められます。層の分かれ目にハッキリと筋が見られるところもあるようです。これら土の積み重ねで過去のことがわかるということが、考古学の素人の私には不思議なものに思えます。 |

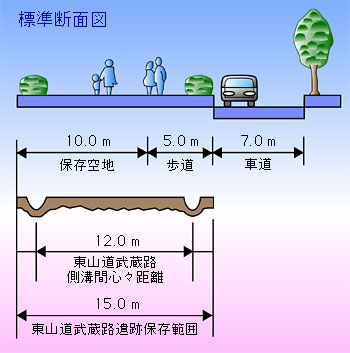

説明板の写真(左側の車道と遺構の幅の違い) 旧国鉄中央学園跡地から発掘された道路遺構は全国でも珍しい遺跡であることがわかり、多くの研究者や市民の方々から保存要望が寄せられ、歴史的文化遺産を活かした地域づくりに開発事業者も理解を示され保存が実現しています。 |

|

|

|

東山道武蔵路の保存と整備の内容が説明板に記されていました。以下にそれを引用します。 1.保存計画 東山道武蔵路の保存範囲は幅15m、延長約400mで、車道西側の歩道及び保存空地の地下約0.8〜1mの所に埋没保存されています。 2.整備計画 地下に保存されている東山道武蔵路の持つ規模と空間的広がり、直進性、断続的につながる側溝などの特徴が理解できる歴史学習の場として、また保存空間の多様な活用を容易にするために、最古の幅12mの側溝付直線道路を代表例として、発掘された側溝の位置および形状をアスファルト上に色を変えて忠実に平面表示しています。 左の写真は保存地に建つ説明板です。 |

|