増幅素子としてのmosFET

市場では製品名や商品説明にに「MOSFET」を謳っているペダル、結構あるようです。 デジマートで エフェクター&MOSFETで検索 してみた所、いっぱい出てきました。このうち、Fulltone OCDや、ZenDriveのクローンペダル等は、 mosFETをクリッピングダイオードの代わりに使用しているというパターン。

ここではそうではなく、mosFETによる増幅回路について見ていきたいと思います。

まずは自作定番のmosFET使用ペダルの増幅回路、 次にその回路のハイゲイン化や、 デプレッション型のmosFETについて、 mosFETによるバッファ回路についても確認してみました。

mosFETを使用して、ペダルを設計してみたいという方の参考になれば嬉しいです。

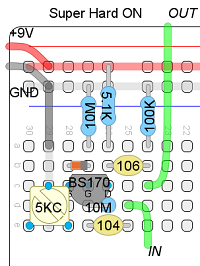

定番その1「Z.Vex Super Hard On」

mosFETといえば、クリーンブースター。 mosFETの定番ブースターと言えば、Z.Vexの「Super Hard On」ですね。 多分世界中のペダルビルダーが全員作っている回路ではないかと。シンプルな回路です。この回路は初期バージョンらしいです。 ↓シンプル至極なブレットボードレイアウト

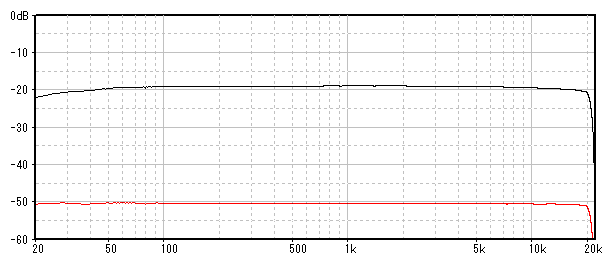

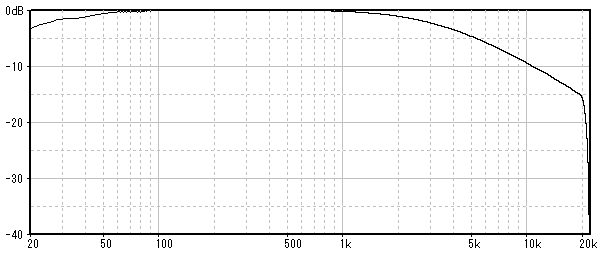

ゲイン量と周波数特性を実測してみます。

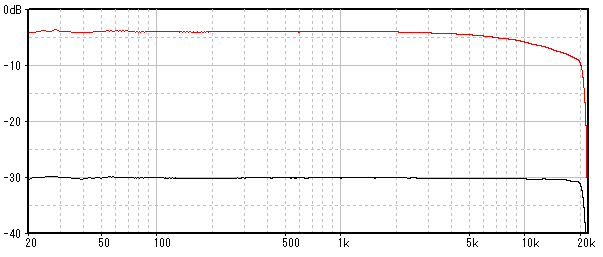

グラフの-49dB位の部分が実際は±0dBになります。

赤い線がボリューム0、黒い線がボリューム最大時の周波数特性です。

ゲインは1倍~+32dB(39倍)位。1石としては結構大きい。 この回路のおおよその増幅率は「ドレイン抵抗/ソース抵抗」となりますが、ソース抵抗(ボリューム)が0Ωに近づくと +32dB程度で頭打ちになります。低域までそこそこフラットな特性です。

mosFETは、G(ゲート)-S(ソース)間に静電気などで高い電圧がかかると、ゲートが破損してしまう。 G-S間の9.1Vツェナーダイオードは、この対策としての保護回路です。 mosFETを使用したブースターにはなんらかの保護回路が入っています。壊れやすいのですね。

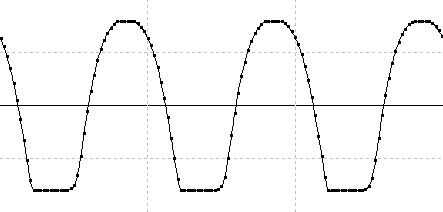

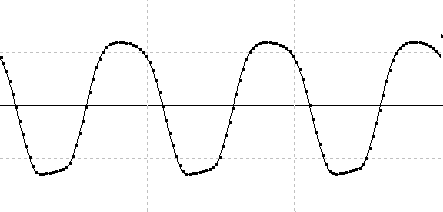

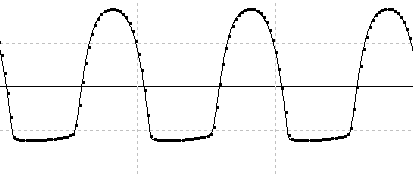

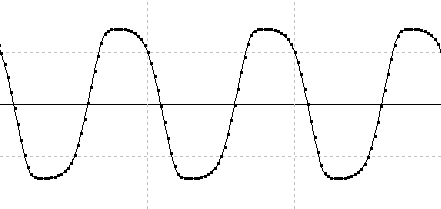

ゲインが+32dBくらいありますので、シングルコイルのギターでもピークは歪みます。 1KHzのサイン波で飽和時の波形を観察してみます。

下側はハードに、上側はソフトに飽和しています。 この歪み方がピッキングの食いつき感を演出するのでしょうか。 一石のソース接地増幅回路の場合、だいたいこんな感じの歪み方になるようです。

特徴的なバイアス回路

「mosFET、ソース接地増幅回路」で検索して回路例を見てみると、バイアスは電源電圧から分圧している例が多い。

「Super Hard On」のようなバイアス回路は見つかりませんでした。

「Super Hard On」では、分圧抵抗が、電源電圧9Vからではなく、ドレイン部から出ているのが特徴。

ドレイン部~グランド間の電圧の半分がゲートにかかるようになっています。

ソース抵抗(5KCボリューム)を操作しても、ドレインの抵抗値を変えたとしても、

勝手にバイアス電圧が動作点に移動して音が出てしまう。

もし仮に9Vから分圧するとしたら、バイアスの分圧抵抗値をピンポイントで設計する必要があります。

トリマーで手探りでポイントを見つけようにも、バイアス電圧を変えるとでゲインまで変わってしまい定数の追い込みが厄介。

そこんとこが一切不要なのに、ハイゲインが実現出来るという超便利回路です。

嬉しいですね!。

こういうトポロジー大好きです。

ただし、呪いもある。ボリュームを動かすと、バイアスが一旦はずれてから付いてくる感じで、一瞬音が引っ込んでしまいます。

対策案としては、ソース抵抗は5.1KΩ固定とし、バイアス電圧が動かないようにした上で、

それと並列に、大容量のコンデンサーをボリューム経由でグランドに落す。

例えばこんな感じ。

こうすればボリュームを変えても直流のバイアス電圧は固定されているので、呪いは消えるのですが、

しかしその代わり、最大ゲインは下がってしまう。

+32dBのハイゲインは呪いと引き換えなのですね。

ソース接地回路は高インピーダンス?

冒頭の周波数特性を見ると、低域までそこそこフラットなのですが、低域ローエンドが少し下がっています。

何かくさいですね。

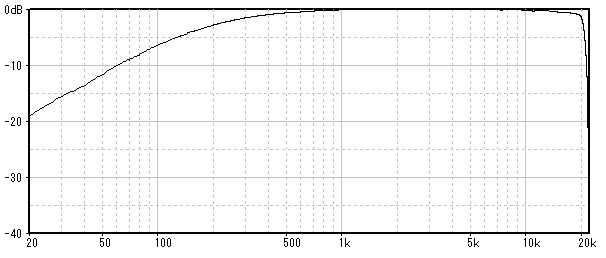

試しに入力部のコンデンサーを0.01uFに変更して、ゲイン最大時の周波数特性を測定すると..

なんすかこれ。

どうみてもハイパスフィルターが形成されている。

0.01uFでこのくらいのカーブという事は、増幅回路の入力インピーダンスは

実質100KΩ弱

くらい。

う~ん、

ソース接地回路は高インピーダンスで、ゲートの入力抵抗って、ほぼ無限大、

入力インピーダンスはバイアス抵抗に依存して10MΩ//10MΩ=5MΩって話だと思っていたのですが、なんすかこれは?。

ボリューム最小の場合(抵抗値5KΩの時)では、入力インピーダンスは十分高くなるようですが、

ゲインを上げて、ソース抵抗が0Ωに付くにつれて、入力インピーダンスが下がっていくように見えます。

ツェナーダイオードをはずしても、2N7000で試しても、バイアス方式を変えたとしても同じ。

たしかに、ギターのボリュームを回した感触としても、これどうなんだろう...という感じがします。

「ソース接地増幅回路の入力インピーダンスは高い」というのは、直流での抵抗値が高いというだけで実はウソ、

交流的にみるとお話にならない、ギターからの入力バッファに使うには微妙、いやならソース抵抗値を上げろ(ゲイン下げて使え)、という見解で良いですかね?(オレオレ理論1つ追加)。

この辺の理屈はまったく分かりませんので、ご自身でご判断下さい。

そうなると出力インピーダンスはどうなの?、という気がしてきたので一応確認。

ソース接地増幅回路の出力インピーダンスは、理屈でいうとドレイン抵抗5.1KΩより少し低いくらいのはず。

出力直後に0.01uFのコンデンサーをグランドに落として、LPFとして周波数特性を確認してみました。

あ、こちらはこんなもんですかね。カーブの感じでいうと4.7KΩくらいに見えます。

特にくさくはなさそうです。

尚、mosFETにBS170が使用されていますが、2N7000でもほぼ同様の特性になりました。

BS170と2N7000はピンアウト(G-D-S)が左右逆なので、向きを逆に差し込めばそのまま動作します。

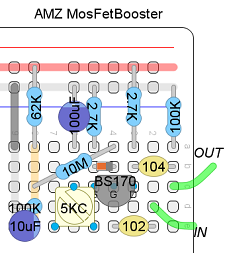

定番その2「AMZ MosFetBooster」

Jack Ormanさんが設計した「AMZ Mosfet Booster」。

Jack OrmanさんはjFETのMu-amp構成によるブースター「AMZ miniBooster」の設計者としても有名ですね!。

穏当なソース接地増幅回路といった感じで、動作は安定しています。

回路図

↓ブレットボードで組んでみるならこんな感じ

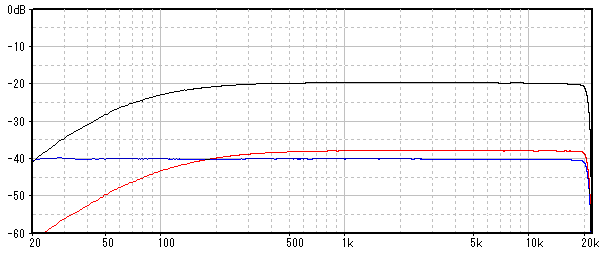

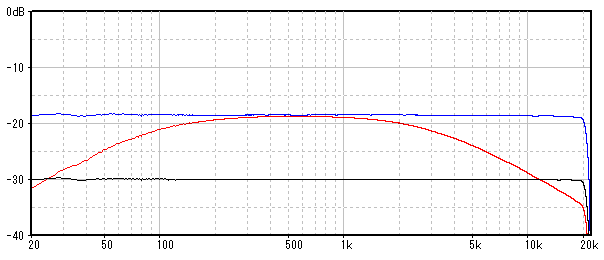

周波数特性を実測。青線は回路スルー時、赤線はボリューム最小、黒線がボリューム最大時の特性になります。

ゲインは+2dB~+20dB(1.25倍~10倍)くらい。

ゲインはSuper Hard Onに比べるとだいぶ控えめですが、ストラトでもピークが歪む程度のゲインがあります。

入力部のコンデンサーは、0.001uFというだいぶ容量が小さい選定となっていて、これによりローカット特性となっています。

もっとも、上のグラフは実際にはバイアスからの抵抗10MΩを1MΩとしたもので、

実際の設計より低域が少し余計に落ちていると思います。

また、ソース抵抗値は固定で2.7kΩが設置されているため、バイアス電圧は変動せず、ボリューム調整時に音が引っ込んだりしません。

同時に、入力インピーダンスは十分高そうです。

出力インピーダンスも2.7KΩ弱になるはずなので、わりといい感じです。

バイアスは電源電圧9Vから62KΩと100KΩで分圧した低ノイズバイアス回路となっています。

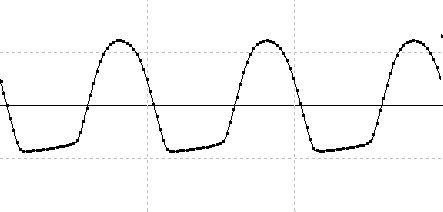

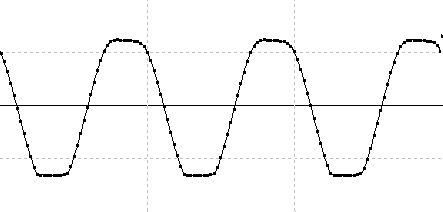

飽和時の波形を観察。自分の環境では波形の下側が特に切れてしまっています。

自分の電源アダプタが9.8Vくらいあるので、そのせい?関係ない?

試しにバイアス電圧を変えてみます。62KΩの抵抗部分を82KΩ変えてみました。

なんか、電源入れてからバイアス位置が定まるのに、多少時間がかかるようです。

しばらく待つと、こんな感じに。

ギターでカッティング等を弾いてみると、やはりこの状態の方が少しクリーン感がある印象。

AMZ MosFetBoosterはSuper Hard Onに比べ、よりクリーンさを求めたブースターという感じもするので、

こんな調整もありかもしれません。

ちなみに、mosFETは、2N7000でもゲイン・周波数特性・飽和波形よく似た特性になります。

こちらもそのまま差し替え可能な感じです。

BS170、2N7000はどちらも秋月で30円、2N7000のセカンドソース品(UTC)なら15円、

入手しやすいです(2024/8現在)。

しかし、mosFETってその2つ位しか見当たらない。。。

「Super Hard On」の回路をハイゲイン化してみる!

個人的には「Super Hard On」は、バイアスなんて回路にお任せと割り切れる所が嬉しい。

しかし何でしょう、「Super Hard On」のドレイン抵抗5.1KΩ。

もしや、ここを調整すればゲインアップ可能?と思い、トリマーて探ってみましたが、

やっぱり5.1KΩ程度が最適値のようです。

BS170でも2N7000でも、5.1KΩくらいがベストのようですが、それにしても石に依存していそうな定数で、

こんなの気持ちが悪いですよね?(オレだけ?)。

それなら、「Super Hard On」の便利バイアス回路は引き継いだまま、

5.1KΩの部分をMu-amp(SRPP)のトポロジに入れ替えてみましょう。

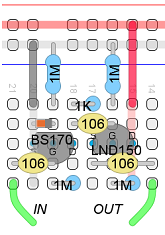

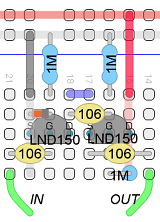

mosFETの増幅回路という事で、先日秋月で購入した「LND150」なる石を使ってみます。

こんな回路になりました。どうですかこの定数?。ディスクリート特有の悩み所が無いっ。

脳ミソ不要で、実にすがすがしい!。

↓すがすがしいブレットボードレイアウト

しかも、ゲイン量がだいぶキテます。

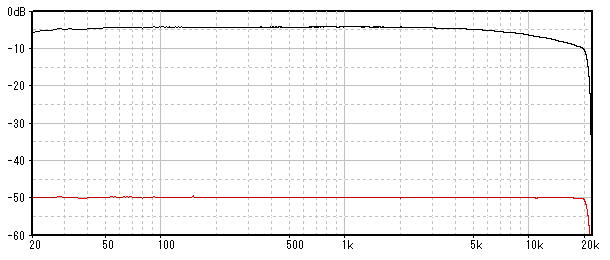

実測。赤線がスルー時、黒線が上記の回路。グラフの-50dBのポイントが実際は0dB。

かなりのハイゲイン。+45.5dB位のゲインが得られています。倍率にすると188倍!。

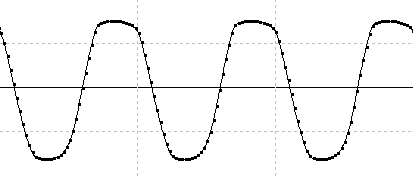

飽和時の歪み方を観察。

やや上側から先に歪み始めますが、バイアス配慮ナシなのに、対称性はなかり良いです。

この回路でゲインボリュームの入れ所を探した所、こんな感じ。

普通のjFETペアのMu-amp回路でも多分この場所でボリューム調整可能だと思われます。

可変抵抗を入れると最大ゲインが多少下がってしまいますが、あまり高い抵抗値のボリュームを使うのも微妙。

500KΩくらいが良いように思います。

Super Hard Onのように、ソース抵抗部分にボリュームを設置すると

Cカーブが必要だったり、ガリが大きかったり、バイアス変動によって音が途切れたり、いろいろ厄介ですが、

ここなら、Aカーブのボリュームでガリもなく調整出来そうです。

これだけゲインがあれば、歪モノの回路で利用する事も出来るかも。

下段入力部の10uFや、上段のゲートから出ている10uFは、容量を下げるとローカット特性になります。

もし、帰還的にクリッピングダイオードを仕込む場合は、上のボリュームと並列にダイオードを入れれば歪みます。

クリッピングダイオードを使用せず、試しにTS10でブーストして回路自体を飽和させてみると、

ディストーションっぽい歪み方になるようです。

難点といえば、入力インピーダンスは低く入力部には使えない。

BS170のソース抵抗部をグランド直結する場合、高ゲインにはなりますが、入力インピーダンスが低下するようです。

出力インピーダンスはそれなりに高いので、後段にフィルターを入れる場合、設計に留意が必要。

また、サーっというノイズが割と多い感じ。歪モノとしての素質があるかは未知数です。

mosFETのサウンドに興味がある方はこんな構成も出来るんだと参考になれば。

ちなみに、上段の「LND150」の部分は、jFETに差し替え出来ます。

ハイゲインを目指すなら2SK2881-Dか2SK2881-Eがおすすめ。

Mu-amp(SRPP)は、普通同じ石をペアにするようですが、

別にお相手は誰でもお構いなしにブーストしてくれるみたいですね。

んん?。所で「LND150」っていったい何者?

「LND150」デプレッションタイプのmosFET

ペダル製作でmosFETといえば、BS170か2N7000が定番。

BS170、2N7000はエンハンスメントタイプ。多くのmosFETはこのタイプで、増幅時はゲートにバイアス電圧が必要です。

一方でjFETは、デプレッションタイプが一般的。増幅回路においては、ゲートにバイアス電圧かけずして

信号の増幅が出来る。

「LND150」は、デプレッションタイプのmosFETです。

スイッチで考えると、電源OFFや電源投入の瞬間にスイッチがON状態になっているタイプで、

mosFETとしては変わりダネかもしれません。

地上の石が全て鳴る魔法のハイゲイン回路

BOSS謹製差動増幅回路

であれば、LND150でもBS170でも2N7000でも、同然のように動作しました。なにしろこの回路は魔法なので。

でも少し苦労してみましょう。LND150で地味にソース接地増幅回路を構成してみます。

ゲイン最大で音が出るポイントを手探りで探ってみる。

電源電圧9Vなら、だいたいこんな感じかと。

やはりゼロバイアスで上手く動作しました。

うーん、しかし抵抗値のポイント狭いっ。電源電圧によっても定数が変わってくると思います。

ソース接地増幅回路はそんなものだと思いまが、抵抗値決めるの面倒ですね。

ゲインは+26dB(20倍)くらい。

コンデンサーの効き方で見ると、入力インピーダンスは400KΩくらい。出力インピーダンスは27Kくらいと思われます。

飽和時の波形を観察。

対称性はあんまり良くないですね。1石なのでこんなものかと。

もっと上手く設計すればゲインや対称性良くなるのかな?。難しいですね。

「LND150」でMu-amp

「LND150」はMu-amp(SRPP)の回路構成でも音が出ます。まるでjFETですね。

回路定数が単純で良いですね!。

↓さらにすがすがしいブレットボードレイアウト

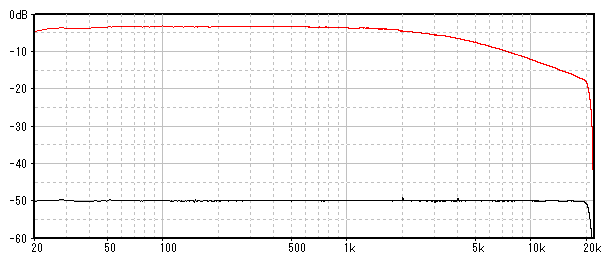

ゲインと周波数特性を測定してみます。

ゲインは+47dB(223倍)位いってます。BS170+LND150のMu-Ampよりさらに、アップしました。

飽和時波形

Mu-ampらしく、ハイゲインな上に対称性も良い。

しかし、入力インピーダンスが低く入力バッファとしては使えない。

出力インピーダンスは多分40Kくらいでかなり高い。

多分、高域の減衰は、インピーダンスが高いせいで測定時のケーブル等の静電容量の影響が出ているかもしれません。

また、このMu-amp回路なのか、Super Hard Onの回路が原因なのか分かりませんが、

ブレットボードで2つの回路を連結してみると、

電圧降下か、どこかの動作点がズレがずれてしまうのか、サグ(音の引っ込み)が酷い。

Super Hard Onを連結した回路構成をもつ Z.Vex Super Duperでは、このような現象を回避するために、2段目の入力部のコンデンサーの容量を小さくしているようです。

mosFETによるバッファ回路(ドレイン接地回路)

mosFETを入出力バッファ回路に使用しているペダルを見たことが無いのですが、

可能なのか確認してみました。

いろんなペダルで見かけるバッファ回路の構成、オペアンプ用に設置した低雑音バイアス回路+4.5Vを

トランジスタやjFETにも流用し、ソース抵抗には10KΩを入れるケース。名付けて「あるあるバッファ回路」。

↓「あるあるバッファ回路」をmosFETで

大丈夫ですね!。

多くのトランジスタやjFET同様、mosFETもこれで動作しました。

ギター程度の入力レベルであれば、バイアス+4.5Vでバッファ回路として十分事足ります。

しかし、仮に大音量のサイン波を入力して振幅範囲を見てみると、

振幅範囲が上下均等にはなっていません。

最適なバイアス値は石によって異なり、トランジスタは+4.5Vより高め、jFETは+4.5Vより低めになります。

mosFETの場合、どんな感じでしょうか。

↓トリマーで探った所、こんな感じです。

| mosFET | 良さげなBias電圧[V] | 備考 |

|---|---|---|

| BS170 | 約6.0V | |

| 2N7000 | 約6.0V | |

| LND150 | 約3.2V | デプレッションタイプ |

入出力インピーダンスを、コンデンサのカットオフ特性の具合で見た所、 入力インピーダンスはどれも十分高そう。 出力インピーダンスは、BS170と2N7000が820Ωくらい、 LND150は1.5KΩくらいの感じ、十分バッファとしても使えそうです。

ゲイン付き出力バッファ

一石のバッファ回路といえば、上記のようなFETでドレイン接地回路、 またはトランジスタでコレクタ接地回路が定石で、この場合ゲインは1倍になります。でも、出力レベルが小さいので、ちょこっとだけアップして出力したいなあ、 そんな時には、ドレイン接地回路に捕らわれず、ソース接地回路でちょっと増幅してそのまま出力でいいじゃん、という話。

例えばこんな感じの定数

この場合、増幅率はおおむね Rd/Rs(4.5倍)よりちょっと低い位、

出力インピーダンスは Rd(1.5KΩ)よりちょっと低い位のはず。

数倍程度の増幅率なら、出力インピーダンスは(Rdは)低く出来るので、出力バッファを兼ねても良さそうです。 入力インピーダンス(前段の回路から見たインピーダンス)は、 Rsが0Ωに近づくほど低下してしまいますが、回路内部側なので、 コンデンサの効き等を見込んで設計すればなんとかなりそう。

上の回路を測定。

青線:ゲインは11.5dB(3.8倍)くらい。

赤線:入力部コンデンサを0.01uFに、出力部からグランドに0.033uFのコンデンサを追加した場合の周波数特性。このカーブから推測すると、入力インピーダンスは 実質220KΩくらい 、 出力インピーダンスは 実質1.5KΩくらい といった感じです。

「Super Hard On」式のバイアス回路ですが、Rd,Rsに関わらず、常に振幅可動範囲の中央で出力できる、という利点があります。

↓飽和させるとこんな感じ

もしこれが、AMZ MosFetBooster式やjFETのソース接地回路だったら、 増幅した振幅範囲が上下偏って飽和していないか、 使用する石やRd,Rsに応じて、適切なバイアス電圧を確認し、 それから分圧抵抗値を決める必要があるので、いささか面倒です。

mosFETは、ちょっとノイズが多い気がしますし、バイアスの方式は低雑音バイアス回路でもないので、 歪モノの前段で使うのはちょっと気になりますが、 歪モノの出力部やキャビネットシミュレーターなどで使うのであれば、さほど問題はなさそう。

また、出力バッファの後にさらにボリュームを経由してそのまま出力してしまうような場合は、 出力インピーダンスは、もはやほとんどボリュームの抵抗値で決まってしまうので、 (ボリューム位置によって変動するが、ボリュームの規格の1/5程度、100KΩのボリュームなら 最大20KΩくらい ) ボリューム前のインピーダンスがそれより十分小さければ、 ドレイン接地回路のバッファにこだわる意味は、あまり無さそうな感じです。

まとめ

とりとめの無い内容で長くなってしまいましたが、 個人的には、あまり試作した事が無かったmosFETの増幅回路について知見が得られました。 mosFETを使用してペダルを設計してみたいという方の参考になれば嬉しいです。参考資料

James T. Hawesさんの記事。LND150を234Vで動作させるという内容。そんな高電圧で使えるのですね。FET Preamplifier Runs on Tube Voltages

「GEO The Guiter Effects Oriented Web Page」さんのMu-Amp回路についての解説記事。

Mod your Mu-amp/Minibooster

この中でJack Ormanさんが参考にしたというナショセミのアプリケーションノートですが、リンク切れになっています。 多分このpdf。

LM101,LM103 AN-32 FET Circuit Applications

5ページ目に、「Ultra-High Gain Audio Amplifier」という名前でMu-ampの回路が紹介されています。

↓DigiKey MOSFET”で増幅回路を作る~実験解説!~電子回路の素 トランジスタ編~

自分には理解出来る箇所が全くありませんが、分かる人には何か参考になるかも。