OCD回路のブレッドボードレイアウト

人気のオーバードライブFULLTONE OCDをブレッドボードで構築してみました。

単体でしっかり歪む、DISTORTION系の歪回路を持ったオーバードライブ(ディストーション)です。

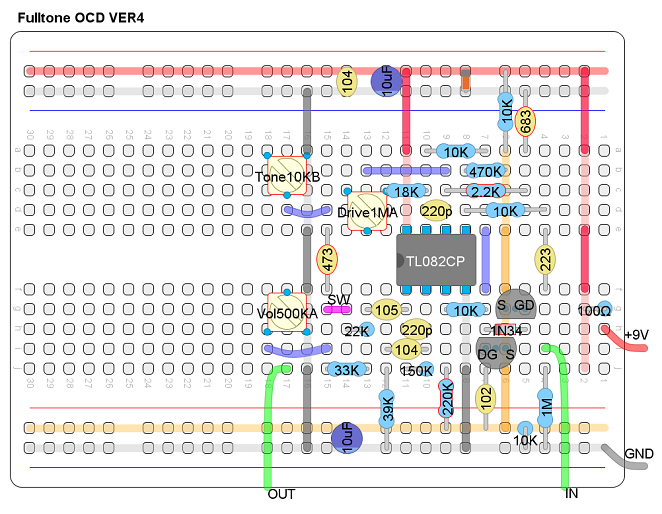

↓OCD VER4 ブレッドボードレイアウト

ただし、ON/OFFインジケータのLED部分は除外しています。

電源系を赤、グランドをグレー、バイアスをオレンジに色付けして示しています。

OCDのバージョンによって、定数が違ったり、そもそも無かったりするパーツは赤枠にしています。

3つあるトリマーは試作時用。それぞれペダル筐体のDrive、Tone、Volumeに相当します。

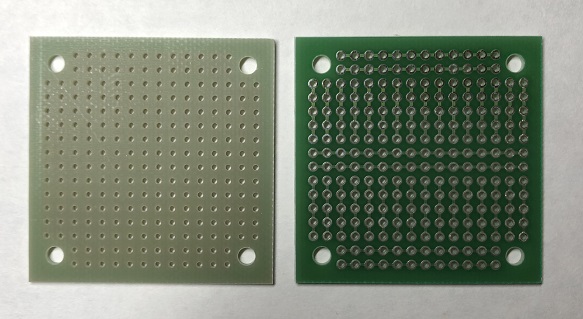

トリマーを外すと16列で収まるので、はんだ付けするなら、これが使えます。

ブレッドボード配線となっているユニバーサル基盤です。

ブレッドボードで試作した通りに半田付けすれば完成してしまうスグレモノです。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-12233/

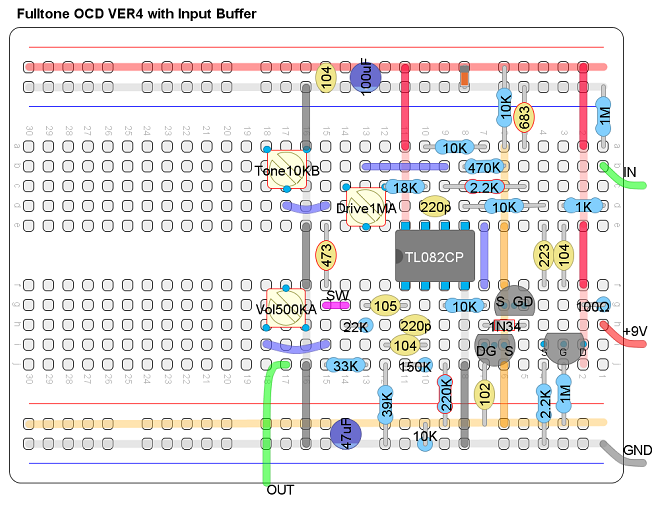

自分は、この回路に入力バッファを追加し、バイアス部の10uFを47uFに、と変更した形で構築しました。

広く認知された名器の回路ではありますが、自分的には、訳あってこうしています(後述)。

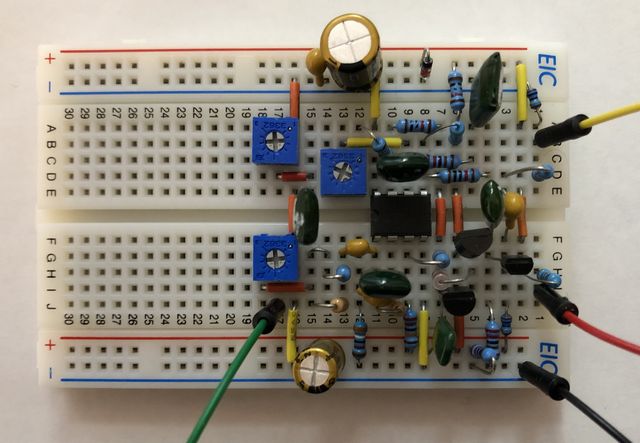

実物画像(入力バッファ付き版)

パーツは手持ちの部品で作成してみました。

ゲルマニウムダイオード1N34は1N60で代用。

オペアンプはUTCのTL082。

オペアンプ後段の出力部1uFは、本当はタンタルコンデンサーらしいですが、セラミックを使用しています。

訳あって追加した入力段はjFET isahaya 2SK2881Eを使用しています。

↓クリッパ部のmosFET 2N7000の足はDとGを束ねて同じ穴に挿しています。

製造時期によって定数が違うOCD

fulltone.comのAboutページ

には、設計者であるMichael Fuller社長の挨拶文のあとに、

「Specifications and features of Fulltone pedals are subject to change depending on what sounds best to my ears.」

って書いてあります。

「Fulltoneペダルの仕様と機能は変更される場合があります。私の耳に何が最も良く聞こえるかによって。」

社長がそう言っている通り、OCDはバージョンが幾つもあり、製造時期によってコンデンサーや可変抵抗の定数等が変更されて来たようです。

定数ばかりでなく、ゲルマニウムダイオードによる非対称クリップ部分が、あったり無かったりと、もはや社長の耳次第といった感じです。

Newtone Forumという掲示板のこちらのスレッドに、バージョンやモディファイによる定数の違いが記載された回路図がアップされています。出元は良くわかりませんが...

「OCD Schemantic」で検索すると、こちらの回路図が沢山出てきますね。VER4との事です。

Révolution Deuxさんのサイトが原典のようです。

OCDは、VOODOO LAB OVERDRIVEというペダルが元になっている、という人もいます。

OCDと共通性が垣間見れる回路となっていて、確かにOCDはVOODOO LAB OVERDRIVEを発展させた回路といった感じもします。

StompBOXEDという掲示板のこちらのスレッドに、VOODOO LAB OVERDRIVEの回路図がありました。参考まで。

周波数特性のシミュレーション

ブレッドボードですので、いろんなバージョンの定数を試してみると面白そうです。

回路のどの部分が周波数特性に効いてくるのかシミュレーションしてみました。

入力部

プラグインから初段オペアンプ+入力部分までをフィルターとして見た場合の周波数特性です。

カップリングコンデンサ22nFとバイアス抵抗470KΩでHPFが形成されますが、ローエンドが僅かにカットされる程度で、ギターやギターアンプの帯域にはあまり影響はなさそうです。

ドライブ段

非反転増幅回路による増幅段です。最大増幅時には900Hzあたりにがピークがあり、45.4dB程度=186倍くらいのゲインになります。

仮に220pFや64nFコンデンサによるカットオフが無ければ、53.3dB=463倍位の増幅率になってしまいますが、フィルターがかなり効いているため、そこまで増幅率は高くありません。

220pFのコンデンサーと可変抵抗の抵抗値の関係で、LPFのカットオフ周波数が変動しますが、

ドライブを上げるにつれて、高域が徐々にカットされ、ギターのトーンを絞って歪ませたような効果があります。

68nF,2.2KΩ,1M可変抵抗の箇所は、OCDのバージョンによって定数が異なり、ゲイン量や帯域バランスが変わってきます。

クリップ段前後

ドライブ段の出力~後段フィルター段の入力部分までの回路をフィルターとして見た場合の特性。

実際には、mosFET 2N7000とゲルマニウムダイオードによる非対称クリップ段が挟まれていますが、この箇所の寄生容量は配慮していないシミュレーションです。多少はハイ落ちはあるはず。

シミュレーションとしては、10Kと1nFのコンデンサーによるLPFの特性という事になります。

後段フィルターのバイアス抵抗220KΩはバーションによってあったりなかったりしますが、ここはフィルター回路を形成しないため、F特には影響は無いようです。

クリップ段はわりと小音量から歪が発生しますが、さらに振幅が大きい場合は、ドライブ段のオペアンプ自体の歪も加わってきます。

ディストーション型の回路ですので、ドライブ段はオペアンプ自体がかなり歪む事になります。

後段固定フィルター段

後段は、非反転増幅回路による増幅段となっており、低域、高域をカットする特性になっています。

増幅率としては5倍程度となっており、再度飽和レベルまで増幅される形になるようです。

トーン回路&ボリューム

回路の最後は、パッシブのトーンコントロールとボリュームとなっています。

OCDはToneSWにより、LPFのカットオフ周波数位置を2パタン選択するようになっています。

HPモードはこのカットオフ周波数が高く、HLモードはカットオフ周波数が低く設定されます。

また、可変Toneは、カットオフ周波数を移動させて調整するタイプではなく、固定のカットオフ周波数で、高域の減衰量を調整するシェルビング特性となっています。

HPモード

LPモード

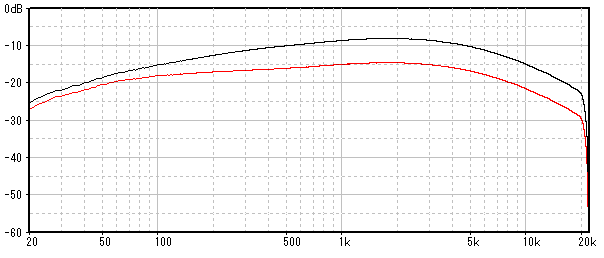

HPモードの場合とLPモードの場合の周波数特性実測

今回構築したOCD回路全体の測定値です。Drive=0, Tone=5, Volume=10で測定。上の黒い線がHP。下の赤い線がLPです。

HPモードの方が音量が大きく、ハイ上がりの特性になります。

ボリューム操作時の変化です。

トーン回路とボリュームは中間バッファ無しで直接繋がっていますが、

内部的には、トーンのバランスに影響なくボリュームを調整出来るようです。

ただし、出力バッファは無いため、出力インピーダンプは高め、これについては後述します。

出力インピーダンスが高いとどうなるの?

OCDに限らずですが、ブティック系と呼ばれるペダルには、出力バッファが無く、回路の最終段がボリュームになっている物を見かけます。

しかも、わりと抵抗値が高いボリュームを使用したりしています。

この場合、最終段のボリューム位置で出力インピーダンスが変わってきます。

出力インピーダンスが高いと、出力後のケーブルの静電容量でローパスフィルターが形成されるため、高域が減衰すると言われています。

しかし、これがいかほど減衰するか、自分も具体的には調べた事が無かったのですが、ちょっと無視できないレベルのようです。

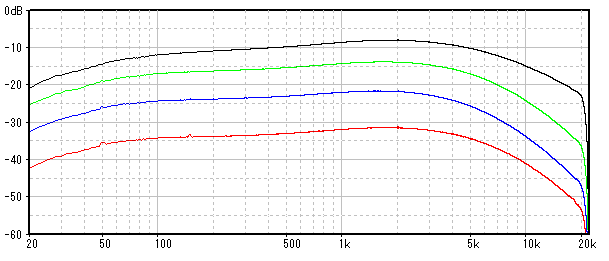

↓今回構築したOCD回路をボリューム位置を変えて測定。

上からVolume10,8,5,2くらいの位置で測定したものです。

一番上の黒はVolume10の場合。2番目の緑はVolume8の場合。ボリュームを下げると、ハイ落ちが発生しています。

これは、回路内部のフィルターではなく、回路の出力後~入力デバイスの間にあるジャンパー、ケープル等の静電容量が影響してしまっているようです。

落ち具合から察すると、測定系のケーブルに330pF程度の静電容量があるような感じです。

私の測定のいいかげんさが白日の元に晒されましたorz。

しかし、その一方で例え高級なギターケーブルでも1メートルあたりの静電容量は100pF程度はある。

普及型のケーブルを数メートル引き回せばこの程度のハイ落ちはゆうに発生すると思います。

本機を使用する場合、ボリューム位置と、出力後のケーブルの長さや種類の関係で、高域のレベルが結構変わる、と考えておいた方がよさそうです。

クリッパーの動作を観察してみる

クリッパー部分から信号を引き出して、波形を観察してみました。

クリップ段にある1nFのコンデンサーは外しています(フィルターがかかって波形がまるまってしまうため)。

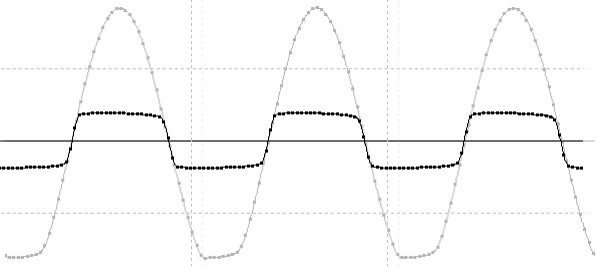

1KHzのサイン波を入力した時の波形です。

↓オペアンプの飽和レベルと2N7000のクリップレベル

グレー:クリッパ無し、黒:クリッパあり

グレーの波形が2N7000によるクリッパを外した時の波形。ゲインを上げていくと、オペアンプ自体が飽和し始めます。

オペアンプの振幅範囲は若干マイナス側の方が狭く、電源の1/2の分圧(約4.5V)にバイアスをとった場合、下側が先に飽和レベルに到達しました。

黒の波形が、同じゲイン量で2N7000のクリッパを付けた状態。オペアンプの飽和レベルの2割程度のレベルでクリップする動作になっていました。

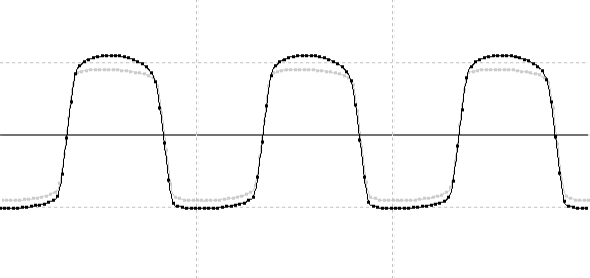

↓非対称クリップありなし

グレー:対称クリップ、黒:非対称クリップ(Ge Diode)

グレーの波形は、2N7000のみの対称クリップとした場合の波形。

黒の波形は、クリッパの片側にゲルマニウムダイオード1N60を片側に入れた場合の波形です。この場合、

波形の上側のクリップの効きがやや浅い、非対称の歪みになっています。

OCDはゲルマニウムダイオードを加えた非対称クリップとなっているバージョンと、対称クリップとなっているバージョンがあるようです。

「波形が非対称のため偶数次倍音が発生→真空管のような音」という理屈は、自分は良く分からないですが、

本機では、2N7000のみでクリップするより、ゲルマニウムダイオードを入れた方が、

低ゲイン時のサウンドが、よりオーバードライプっぽいサウンドになるような印象です。

Driveの可変抵抗1MはAカーブが必要。Bカーブだと、ちょっとゲインを上げるだけで即ディストーションゾーンに突入。

OCDのオーバードライブとディストーションの中間的なおいしいポイントの調整がしずらいと思います。

OCDの回路、発振しやすい?

普通にプラグを挿している分には問題ないのですが、入力側のプラグを抜くと、

ピーー!!!と4KHzあたりの高音で発振音が発生しました。ウチの犬もびっくりしてワンと吠えます。

プラグを挿した状態でも、入力部に直列に470KΩの抵抗を挿入した所、発振しましたので、

どうも入力段の信号のインピーダンスが高いと発振しやすくなるようです。

また、入力段のバイアス抵抗470KΩがあるのですが、これを仮に小さくすると、ブツブツブツという低周波の発振が発生しました。

レイアウトの仕方にもよるかもしれませんが、回路構成としてちょっと発振しやすいのかもしれません。

回路本体を変更せずに、発振の対策を行ったものが、冒頭の実物写真があるバージョンです。

高音の発振については、入力バッファを設けた所、発生しなくなりました。

これなら、ドライブ段の220pFのコンデンサを無くしてしまっても、少なくとも可聴域での発振は発生しないようです。

また、低域の発振については電源部の10uFを47uFに変更する事で発生しなくなりました。

より定数変更がしやすい形になっていると思います。