歪みはロマン

ギタリストにとっての永遠のテーマ、それは...

「歪み」

①偉大なギタリストの名演に感動し体に電気が走る

↓

②その電流が脳髄を直撃し脳内が飽和

↓

③脳内の飽和音の幻影を求めて「歪み」探しの旅へ...

的な成り行きで、オーバードライブやディストーション、幾つも買ってしまう方、多いと思います。

ギタリスト以外の全人類にとって、「歪み」は、ただ「歪んでる」だけですが、

多くのギタリストにとって「歪み」は重要なテーマであり

「歪み」を追求する事は、いわば自分探しの旅ような物でありましょう。

ギターなんて弾いてる時点で、自分探しの自分はとっくに見つかっていると思いますが、

歪みは、自分ほど簡単には見つかりません。

ギタリストにとって「歪み」とは、幻影を探し求める、

そう、

まさにロマンなのであります。

で、いろいろなロマンが楽器屋さんに売っていますが、

ちょっとお高いロマンがこれ

VEMURAM Jan Ray

真鍮のボディかっこいい。。

これポチる事自体がロマンの領域ですが、歪探しの旅が終わるのであれば、逆にお安いと思いませんか!?。

いや思わない、思うけど別のロマンのためにここに来た、というあなた。

↓こちらです。

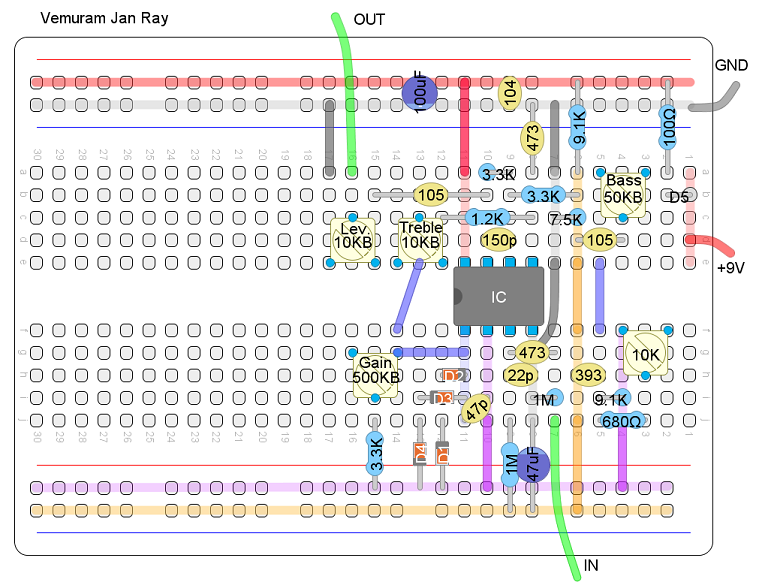

JanRay回路のブレッドボードレイアウト

Vemurum JanRayの回路図をブレッドボードで再現したレイアウトです。

電源系を赤、グランドをグレー、バイアスをオレンジ、帰還のマイナス側を紫で示しています。

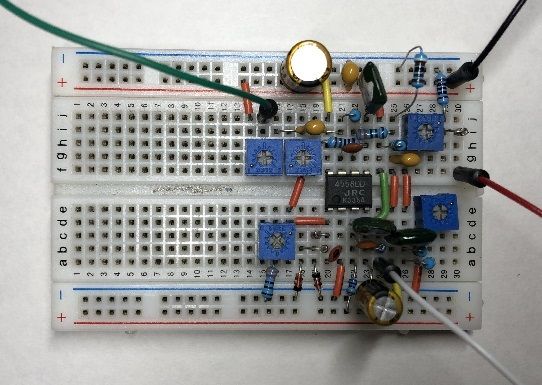

実際に組んでみるとこんな感じ。

右下の10Kのトリマーは、実機でもトリマーとなっている箇所ですが、

それ以外の4つのトリマーは、実際にはペダルのパネル上の可変抵抗となります。全てBカーブ(リニア)です。

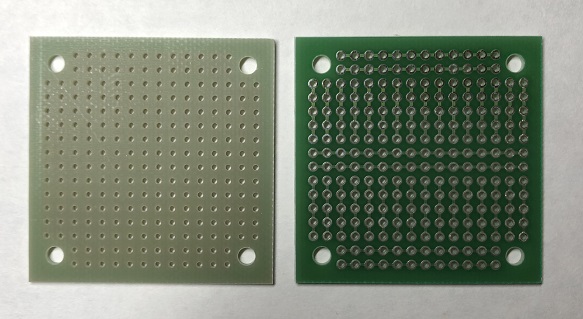

その4つのトリマーを外せば16列以下で済んでしまいますので、はんだ付けするなら、これが使えます。

ブレッドボード配線となっているユニバーサル基盤です。

ブレッドボードで試作した通りに半田付けすれば完成してしまうスグレモノです。

秋月で1枚60円也。この1枚にロマンが全て乗っかります。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-12233/

抵抗に手持ちが無ければ、抵抗を並列に2つ使う事でマイナーな抵抗値を作る事が出来ます。

<例>

9.1KΩは、10KΩと100KΩの並列で9.091KΩ

7.5KΩは、15Kと15K並列で7.5KΩ

1.2KΩは、1.5KΩと6.8KΩの並列で1.23KΩ

etc..

参考

E6系列で作れる並列合成抵抗値一覧

E6系列で作れる並列合成容量値一覧

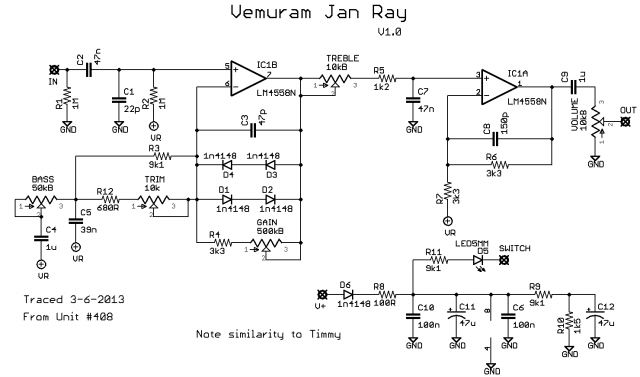

回路図について

自分は実機を持っていませんし、例え持っていたとしても、実機の基盤はモールドでいろいろ見えなくなっているそうです。

JanRayは、freestompboxes.orgというサイトの下記のスレッドで、

mmolteratxさんがハックした詳細が公開されています。

回路図も載っています。

https://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=21934&p=217314#p217314

モールドを剥がして、コンデンサーをわざわざ取り外して実測しています。

モールドを剥がしたといっても、背面の配線は画像では見えていませんし、確認出来ない箇所もあります。

回路図が100%正確という事は、なかなか難しいのかもしれませんが、

スレッド内で訂正も行われていますし、それなりに回路図は信頼出来そうです。

しかしこれ、元に戻せるのでしょうかね...。

回路図ではICに、LM4558Nと記載されていますが、上のスレッドの画像を見るとオペアンプの型番はモールドで判別困難、

少なくとも

丸い凹みのマーク

があるタイプという事くらいしか分かりません。

クリッピングダイオードについても良くあるガラスタイプというだけで型番は分からないですね。

スレッド中では、オペアンプとダイオードについての話題は無いようです。

好きなの使えばいいって感じなのでしょうか...。

丸い凹みという事は、Timmyと同じJRC4559D、またはLM1458って説もありますね...

Transparent系の周波数特性

JanRayは、TS9やSD1と同じ、帰還部にクリッピングダイオードを設けたオーバードライブですが、

TS9やSD1ほど低域カット、中域強調した特性ではなく、もう少しフラット気味な特性となっています。

これは、Timmyを先駆けとした「Transparent系」と呼ばれるスタイルです。

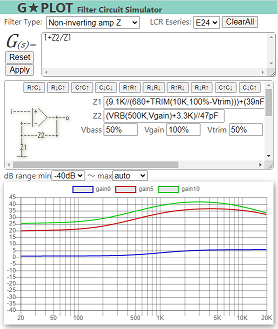

ゲイン段の回路を、ゲイン0とゲイン10で比較シミュレーションしてみました。

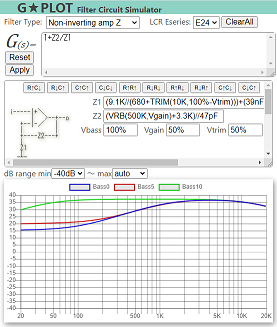

ゲイン段の回路を、Bass0,Bass10で比較シミュレーション。Gainはセンターとしています。

Bassを上げると、さらにフラットな特性になるようです。

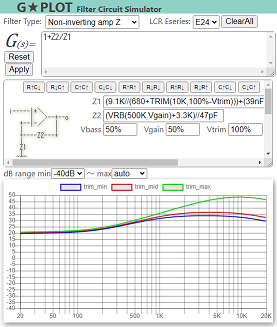

内部のトリマーは、ゲイン段の高域ゲインが変動する動作になっています。高域を上げると歪みも増加します。

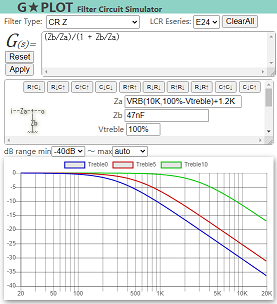

Treble回路

Trebleは、TS9やSD1とは異なり、シンブルなCRのLPFになっています。

ゲイン段出力のバイアスを維持したまま後段に繋がっています。

非対称バイアスの意味

回路図によると、JanRayのバイアス回路は、プラス側9.1KΩとマイナス側7.5KΩによって分圧された回路となっています。

多くのペダルは、バイアス電圧をオペアンプの動作電圧の半分、+4.5Vになるように10KΩ+10KΩだとか33KΩ+33KΩなど同じ抵抗値で分圧しています。

しかし例外もあります。TECH21 の SansAmp Classic は、プラス側81KΩ(100Kと430Kの並列)と、

マイナス側100KΩで分圧しています。

SansAmpの場合、クリッピングダイオードは使用せず、オペアンプ自体の飽和を利用して歪みを作っています。

SansAmpで使用しているオペアンプTL072は、+4.5Vのバイアス状態で増幅・飽和させると、出力波形はマイナス側が先に飽和してしまいます。

そこで、バイアス電圧を少し高めに調整する事で、上下振幅の飽和レベルが均等にする事が出来ます。

一般的には、振幅のヘッドルームを稼いだ方が良いですし、飽和させる場合も均等になっていた方がスムーズな歪み方になります。

ちなみにTimmyもプラス側8.2K、マイナス側10Kの分圧になっていて、バイアス電圧を上げています。

これに対してJanRayでは、逆に+4.5Vより低いバイアス電圧となっています。

先のスレッドでもこの抵抗値は逆で回路図の間違いではないか、という指摘があり、確認画像が再度アップされています。

mmolteratxさんがハックした個体だけ抵抗が逆だった、なんて事もあるかと思い、

自分もネットで他のJanRayの基盤画像を探してみましたが、確認出来る範囲で判断すると、やはりバイアス電圧を下げているようです。

JanRayはゲイン段でダイオードクリップさせているのだから、オペアンプの飽和レベルなんてあまり関係ないだろう、と思っていましたが、

波形を観察してみると、ゲインを上げた場合にはなんと、Trebleの後のオペアンプ後段が飽和する動作になっていました。

JanRayは、クリッピングダイオードが直列2段がペアになって配置されているため、ゲイン段のクリップのレベルが高い上に、

後段で固定2倍の利得となっているため、後段がオペアンプの飽和レベルに到達します。

(あ、1N4148の場合です。もし半分の電圧でクリップするダイオードだったら飽和しないですね。)

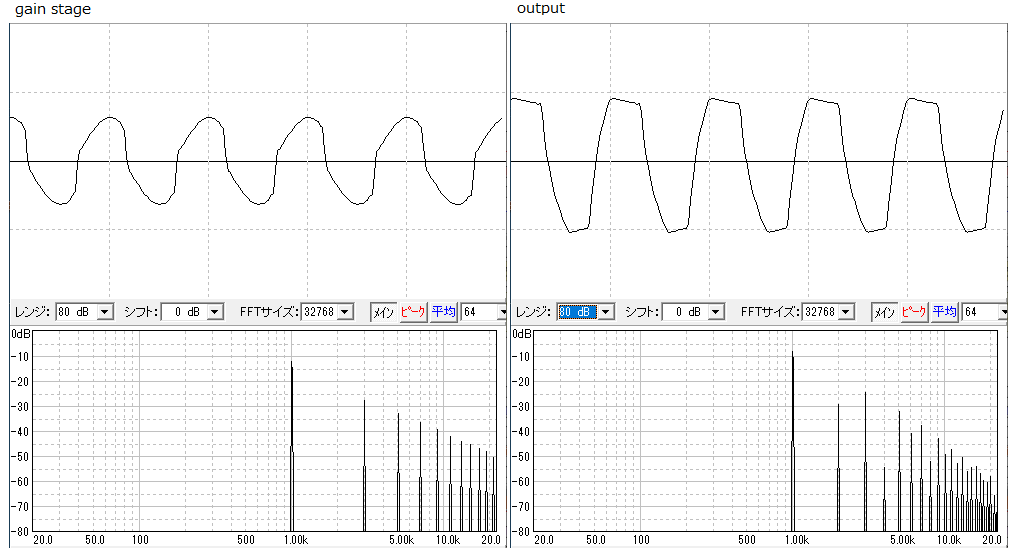

1KHzサイン波を入力して波形を観察した所、下のように利得2倍の後段が飽和しています。

↓左:ゲイン段(ダイオードクリッパ)の箇所での波形 右:後段も含めた出力波形(Treble全開)

ゲイン段では、ダイオードによる緩いクリップになるのに対して、後段ではオペアンプの飽和により波形がピークアウトした形になっていますね。

オペアンプ自体が飽和するケースでは、バイアス電圧の選定によって、波形の上から飽和するか、下から飽和するか、均等に飽和するかが違ってきます。

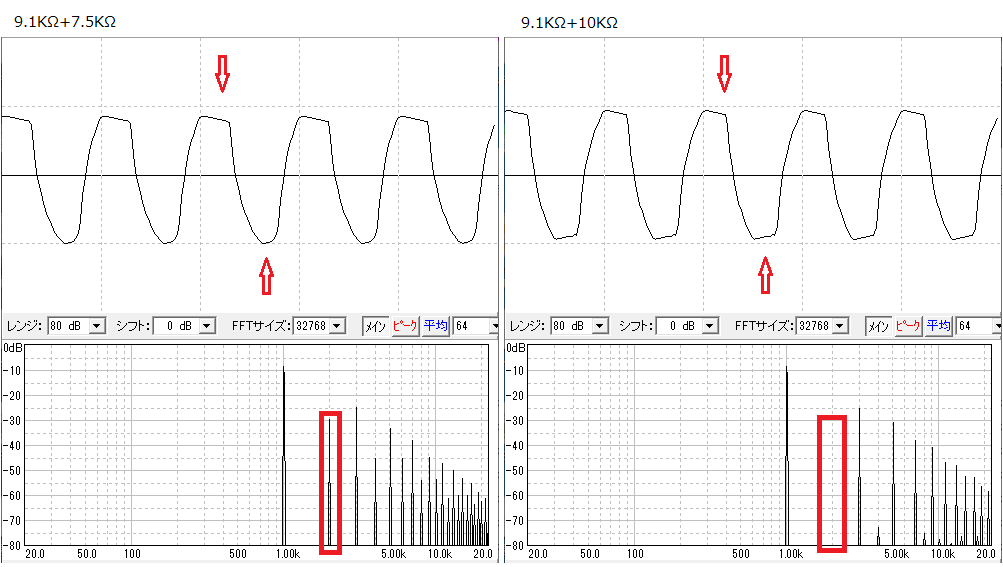

下はICにJRC4558DDを使用した例ですが、

9.1KΩ+7.5KΩ(バイアス電圧低め):マイナス側が先に飽和、非対称クリップ、偶数次倍音大

9.1KΩ+10KΩ(バイアス電圧高め):飽和レベルが均等、対称クリップ、偶数次倍音小

となりました。

↓左:9.1KΩ+7.5KΩ(非対称クリップ) 右:9.1KΩ+10KΩ(ほぼ対称クリップ)

測定系の問題で、波形は上下逆です多分。すいません。

もっとも、ゲインを下げて音量を抑えた場合には、後段は飽和レベルまで達しないので、

波形の見た目は同じになります。

実機が無く、オペアンプも不明なので、振幅中央での動作か、非対称クリップか、

どちらの動作を意図しているかは分からないのですが、多分非対称を狙っているのかなあ、という気がします。

電源部の100Ωの効果

電源+9Vから直列に100Ωの抵抗が入っているのですが、ここに抵抗が入っているペダルは少数派かもしれません。

もしくは、回路図を書いた人が省略しているケースもありそうです。

ネットの回路図で、電源から直列に抵抗を入れている例を探してみると、

PROCO RAT(47Ω)、Mad Professor Sweet Honey Overdrive(51Ω)、等がありました。

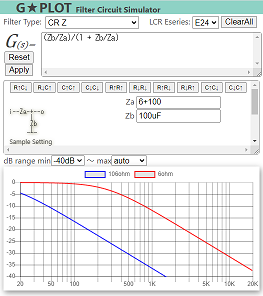

この抵抗は、コンデンサ100uFとの組み合わせでLPFを形成する事で、

「ブーン」という電源部由来のノイズを低減する効果が期待できます。

9VのACアダプタ電源のインピーダンスは、6Ω~18Ω位という事になると思います。

これを100uFごときの容量でグランドに落とした所で、交流由来の50Hz,100Hz,150Hzのような帯域は

ほとんど低下しません。

そこで、電源から直列に100Ω抵抗を挿入すれば、カットオフ周波数が下がり、50Hz帯域まで平滑効果が見込めそうです。

↓直列100Ωがある場合(青)と無い場合(赤)のフィルター特性をシミュレーション

どうです、100Ωの効果素晴らしいですね、と言いたい所なのですが...

実際の所、JanRayの回路で、100Ωの有無による電源ノイズの量を観察しても、

違いはありませんでした。あれれ。。

トランジスタやFETのバッファや増幅段がある回路で、しかも、しょぼいACアダプターを使用したケースでは、100Ωの効果を確認出来るのですが、

JanRayにはディスクリートの部分は無く、オペアンプは電源ノイズを緩和してしまうのか、結局測定結果を示せるほどの差は観察出来ませんでした。

せっかくブレットボードなので

せかっくブレッドボードで試作するのであれば、回路変更をいろいろ試してみるのもおすすめです。

オペアンプやダイオードの差し替えはもとよりですが、

特に、バイアス分圧部分、対称・非対称の音の違いは好みが分かれる所だと思うので、

ぜひ違いを確認してみて欲しいです。

他にも、後段の飽和量を変えてみるとか、後段が歪むならTrebleはその後が良いかもとか、

後段オペアンプが歪むくらいなら、先にダイオードでパッシブに歪ませた方が良いかもとか、

試してみたい事は沢山出てきますね。

もっとも、あまり変えると「JanRayを作る」じゃなくなってしまいますが、

クローンではなくても、

「おおお、まさにこの歪みだ、これを求めていたんだ!」

と言えるようなオーバードライブが完成するかもしれません。