アンプシミュ作ってみました

エレキギター用のアンプシミュレータを自作してみましたので紹介します。

クリーンサウンドが良い感じに仕上がっています。

アンプシミュレータを作ってみたい方や開発中の方の参考になればと思い公開します。

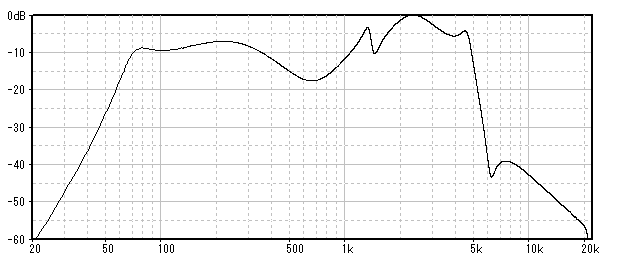

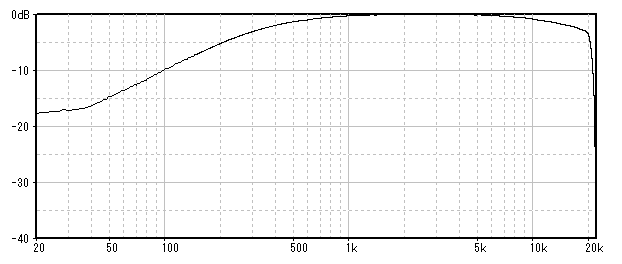

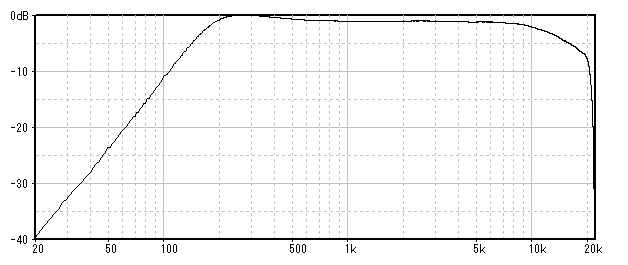

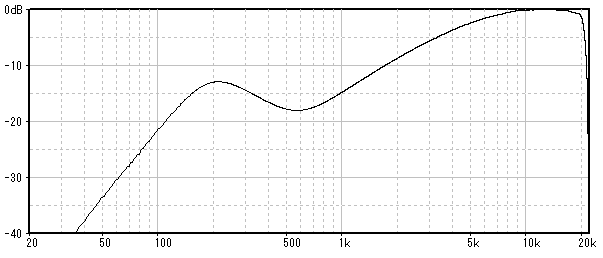

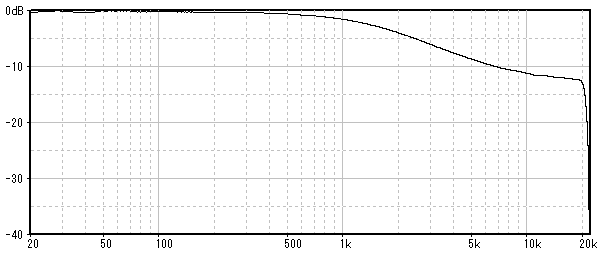

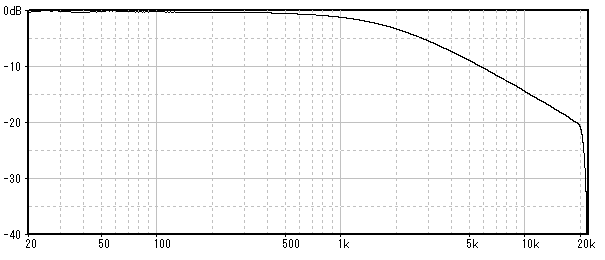

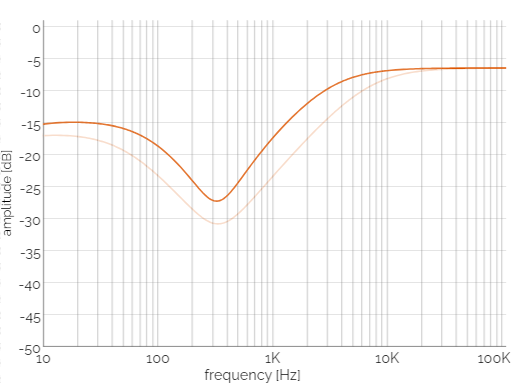

周波数特性例

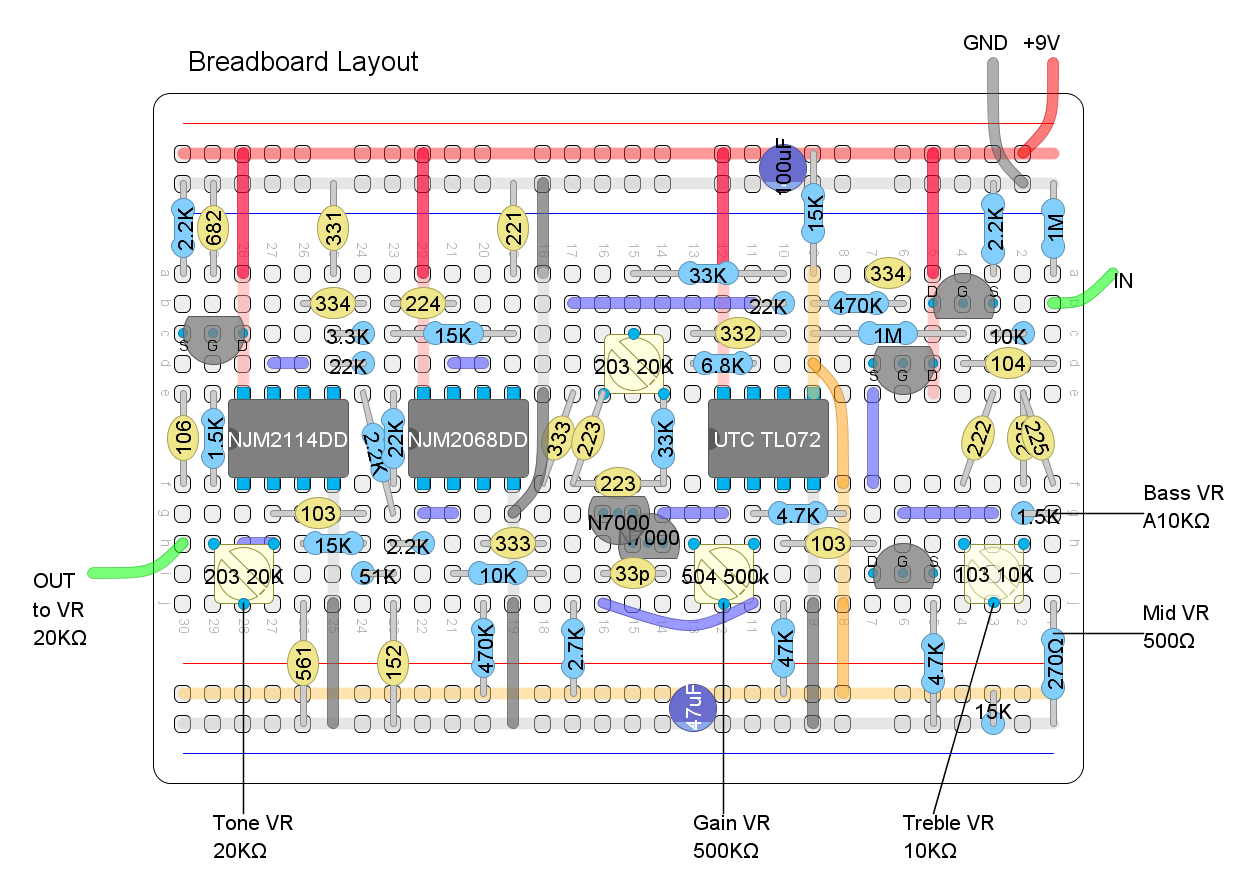

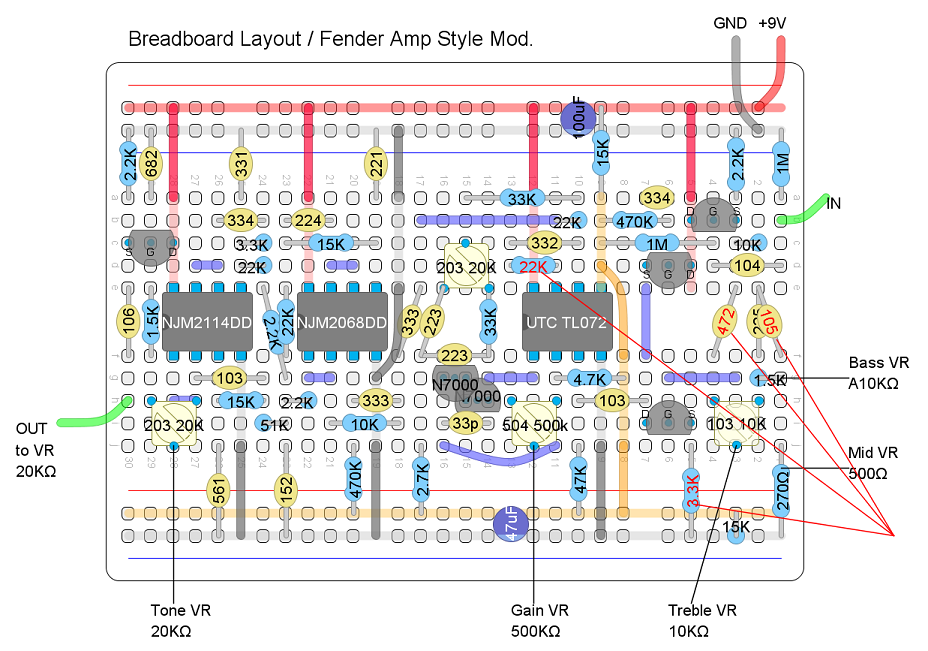

レイアウト図

※+9Vを赤、グランドをグレー、バイアス部をオレンジで示しています。ボリューム部はトリマーや固定抵抗で示しています。

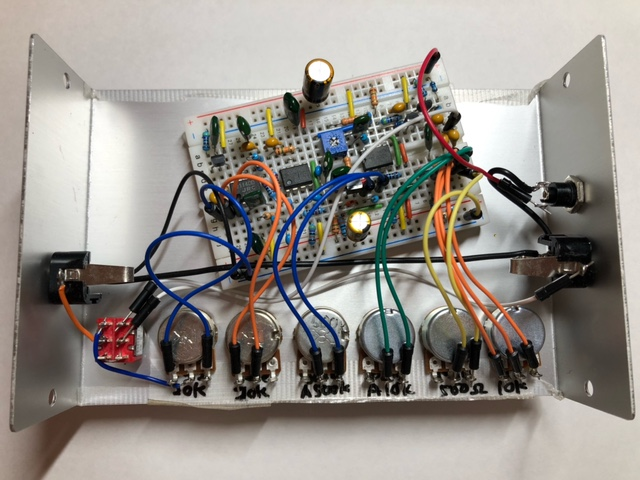

実体配線(現物)

※現物ではバイパスを追加しています。

ボリューム類は左からMasterVolume,Tone,Gain,Bass,Middle,Trebleとなります。

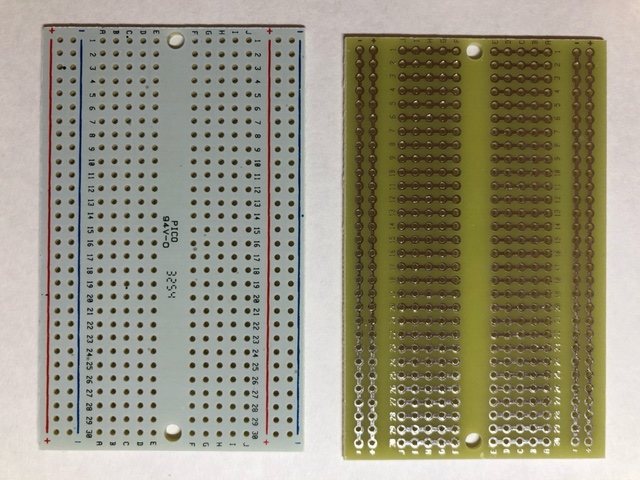

ブレッドボードで設計したレイアウトのまま半田付け出来るユニバーサル基盤があります。

https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04303/

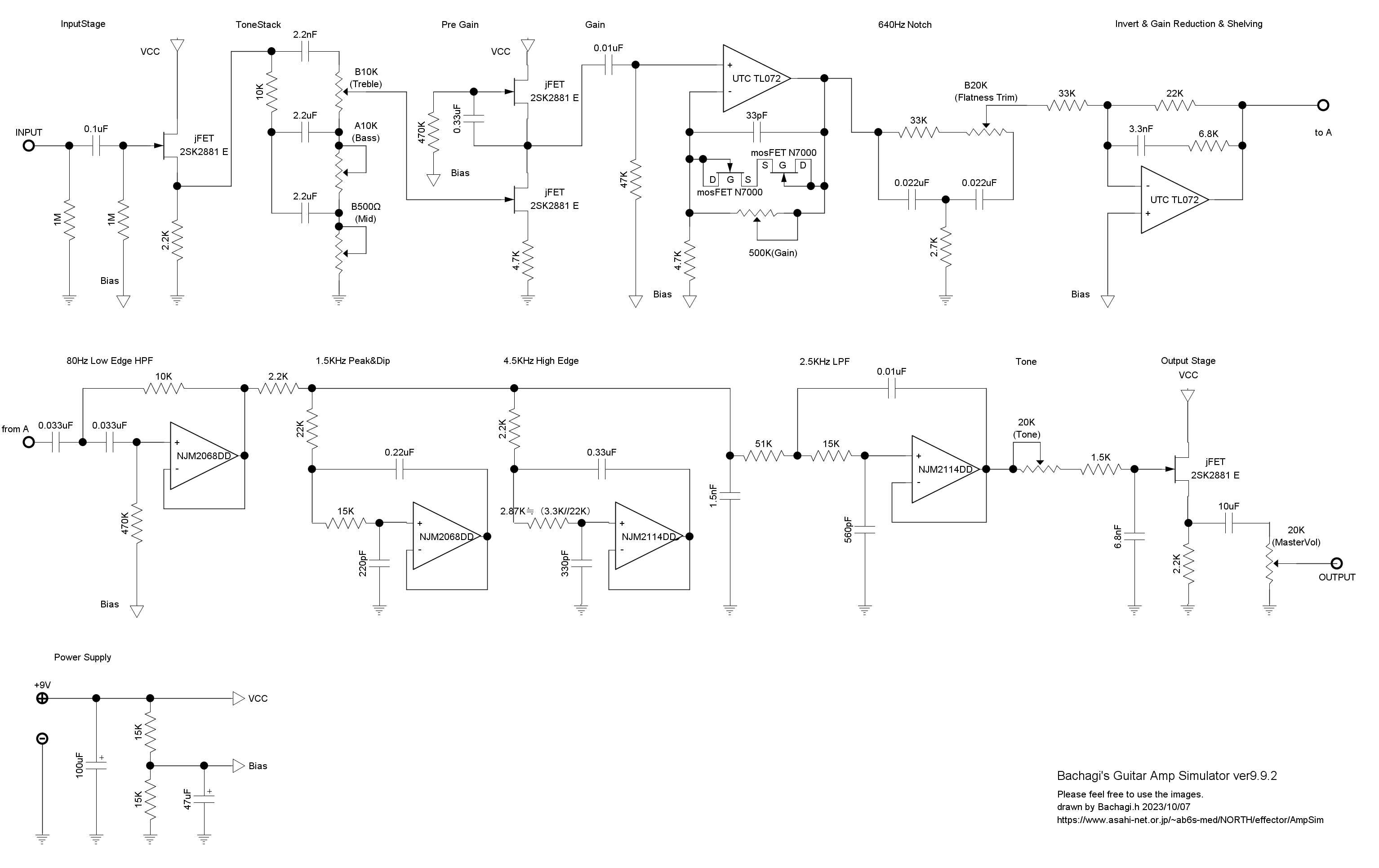

回路図

コンセプト

・キャビネット部分のみのシミュレータではなく、トーンスタックやゲインを含めたアンプシミュレータとする

・あまり歪まないオールドフェンダー系のクリーンサウンド

・アナログ回路、9V電源で動作

・ハーフサイズのブレッドボードにレイアウト、1枚以内に収める

回路について

歪み系や、ブースターの回路図や解説等は良く見かけるのですが、

アンプシミュレータの自作については、あまり情報がありませんでした。

ニッチ過ぎてgoogleで情報が出てこないだけでしょうか。。

アマチュアの自分にとっては、エフェクターの回路の解説記事は嬉しいですし、

その人なりの知見、流儀のようなものが、読んでいて楽しい。

なので、自分も自作回路の解説を書いてみようと思います。

間違いやツッコミ所がいっぱいだと思いますが、

そこはあえて、オレ流を隠さずに解説してみたいと思います。

アンプシミュレータを自作したい人の参考になったり、

ならなかったりして貰えたら嬉しいです。

全体構成

・入力段

・トーンスタック

・プリゲイン

・ゲイン

・ノッチフィルター

・反転&フィルター

・低域2次HPF

・1.5KHz凸凹フィルター

・4KHzエッジフィルター

・2.5KHz 2次LPF

・トーン調整

・出力段

・電源部

入力段からゲインあたりまでが、ギターアンプのアンプヘッドに当たる部分。

それより後ろ側が、キャビネットシミュレータにあたる部分になります。

これらをハーフサイズのブレッドボード一枚にギュっと詰め込んでいます。

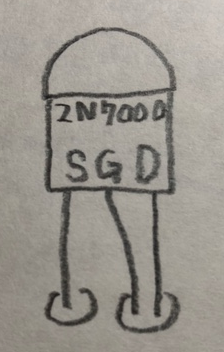

FET・オペアンプについて

入力段、出力段のjFETに、2SK2881(Eランク)を使用しています。この箇所は任意のjFETで代用可能です。

ただし、jFETのピン配置(DGS)の並びが異なる点が問題になります。

Gゲートが真ん中のjFETであれば、そのまま交換可能ですが、Gが端っこにあるjFETの場合は、

ピンを交差させるか、レイアウト自体の変更が必要になります。

プリゲイン段にも2SK2881Eを使用しています。

この箇所は別のjFETに交換するとゲイン量や周波数特性が変わってしまいます。

ゲイン段のオペアンプにTL072を使用しています。汎用的なオペアンプであれば大抵動作します。

ただし、サウンドの印象は変化します。

後段の、NJM2068,NJM2114については、音色の感じでこの組み合わせにしていますが、NJM4558、NJM4580等でも動作します。

この箇所はQの高いフィルターとなっており、072、082系のオペアンプは発振してしまうため使用出来ません。

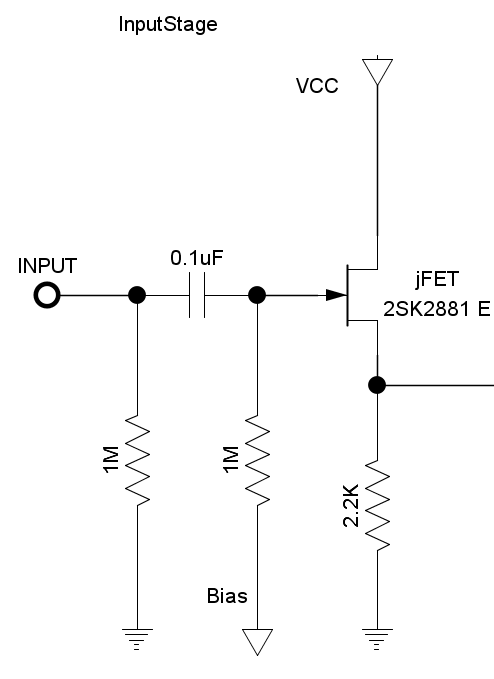

入力段

イサハヤ電子というメーカーの2SK2881(Eランク)という低ノイズのJFETを使用した入力段です。

本機ではjFETを4個使用していますが、全て同じ品番を使用しています。

入力部の0.1uFですが、個人的にはもう少し大きくても良いのかな、と思っています。

バイアス抵抗1Mとした場合、カップリングコンデンサは0.022uF程あれば、

HPFとしての特性は、だいたい20Hz近くまでフラットになるので、

その点では、0.022uF程度で十分に思います。

ただしこの場合、RC回路としての出力インピーダンスは50Hz付近で144KΩとなり、

これがギターのピックアップのインピーダンスに加算されるため、

ちょっとインピーダンスが高いかな、という気がします。

回路上のインピーダンスの高い箇所は、いわばアンテナのような状態で、

近くの配線や電源ノイズを受信してしまいます。

0.1uFとした場合は、50Hzのインピーダンスは32KΩ程度で、

こんなものか、もっと大きくてもいいのかな、という気がします(オレオレ理論)。

ソース抵抗は2.2KΩとしています。もっと高い値、4.7KΩでも10KΩでも動作するのですが、

極端な大入力で波形を観察すると、振幅範囲の点で2.2KΩくらいがよさげ、音も明るくなる気がするため、

2.2KΩとしました。

(2SK2881Eの最適値を算出したわけでは無いのであしからず...)

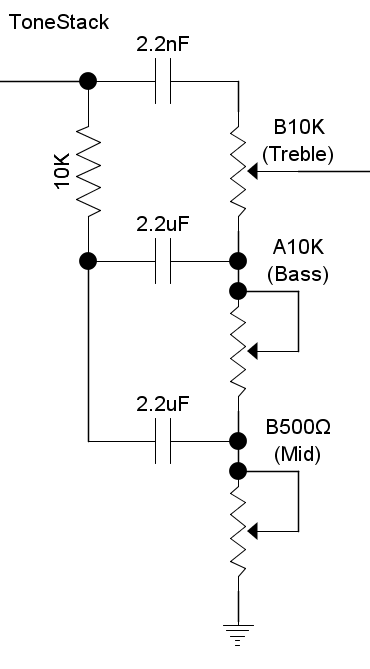

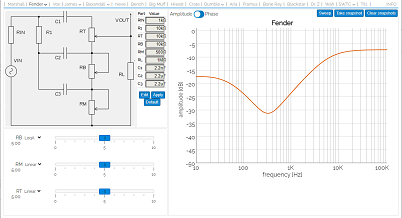

トーンスタック

フェンダーアンプ同様の回路構成のトーンスタックを低インピーダンス化し、ハイブースト気味に調整したものです。

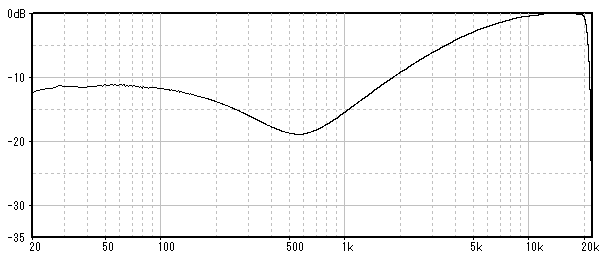

ツマミを全てセンターにしてトーンスタックをサインスイープで測定するとこんな感じ

高域2KHz~10KHzのハイ上がり特性は、本機の周波数特性上は一見無意味なのですが、

クリーントーンのアタックの高域のコンプレッション感を狙ってこのような特性としています。

後段で、より積極的に歪ませる場合には、高域はハイ上がりにはしない方が良いように思います。

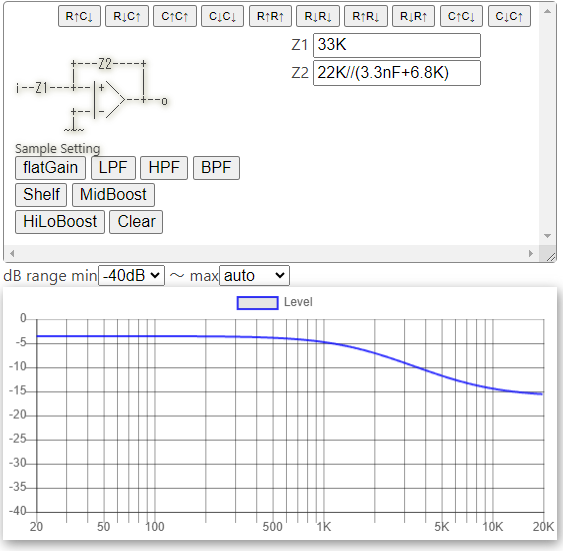

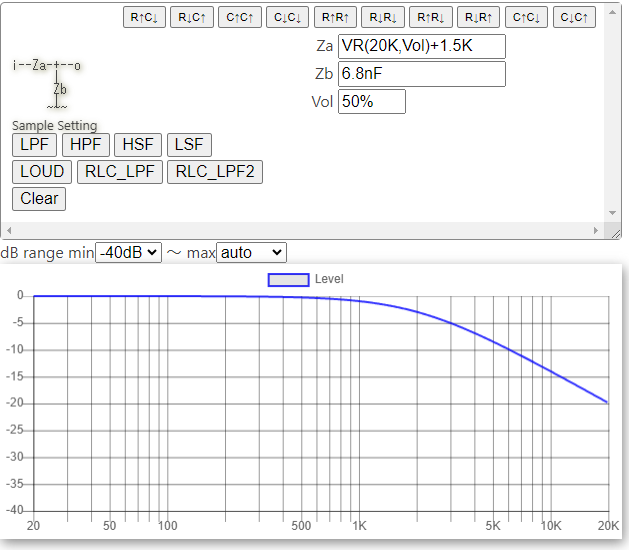

↓この回路をシミュレートするとこんな感じです

画像クリックするとguitarscience.netのトーンスタックシミュレータページにジャンプします。

測定したものと、シミュレートしたもの、結構ずれてますね。可変抵抗のカーブの関係か、コンデンサの誤差か。。

ところで、

抵抗とコンデンサからなるフィルターの特性は、

f=1/2πCR

という神秘の方程式があります。

神秘すぎるため、自分はこれを手計算した事はないのですが、(キッパリ)

f=1/2πCRが導く神秘の真理は2つ。

「Rを下げた分Cを上げれば同じ」

「Rを上げた分Cを下げれば同じ」

これは単純はRCフィルターの他、2次や3次のアクティブフィルター、Tブリッジ回路、そしてトーンスタックでも同様です。

なので、フェンダーアンプのトーンスタックを、抵抗値を全て1/10、コンデンサー容量を全て10倍すれば、周波数特性は同じになります

(ただし、前段の増幅素子から見て負荷抵抗が低すぎないか、前後のインピーダンス等の影響を考慮する必要はあります)。

フェンダーアンプと同じ定数にした方が気分が上がる!という考えもありますが、

本機では、抵抗値を下げて低インピーダンス化した上、特性的は、ハイ上がりの特性にしています。

また、ハイゲインアンプではトーンスタックの前に歪段がありますが、本機では前段の歪段はありません。

いわばパワー段の飽和状態を見立てる形で、トーンスタックより後ろで少し歪ませる方式としています。

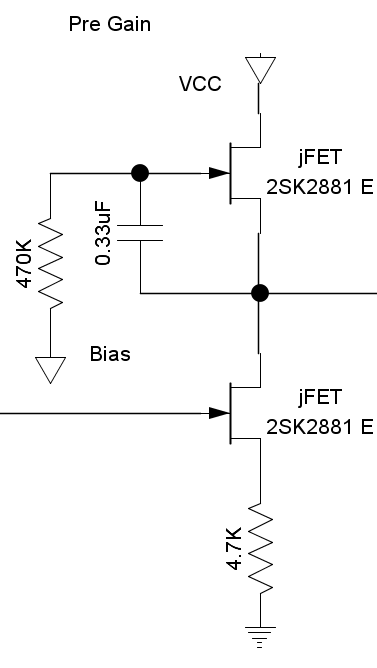

プリゲイン

前出のjFETと同じ、イサハヤ電子の2SK2881(Eランク)を使用した増幅段です。

この時点で前段のトーンスタックにより、音量がだいぶ小さくなっていますので、一旦入力時のレベルに戻す程度まで増幅しています。

このjFETによる増幅回路の構成は、JackOrman氏が公開したAMZ Mini-Boosterや、

FullToneのFatBoost等のブースターペダルで使用されています。

OKKO DiABLOでも、これと良く似た構成の増幅段が採用されています。

真空管のSRPPという方式に倣った回路だそうで、特にDiABLOの回路は、2つのjFETの間に1KΩの抵抗が入っており、

より真空管のSRPPに近い構成で使用されています。

この回路には嬉しい点が幾つもあります。

・ドレイン抵抗の調整に悩まずして増幅段が作れる。

・上下振幅が対称で広い

・入力部ゲートにバイアスが要らない(逆に、バイアスかかっているとダメ。上段のゲートにバイアスを印加する)。

・ゲインや周波数特性のいじり甲斐がある。

・下段のソース抵抗で増幅率が調整出来る

・上段のコンデンサーを小さくするとローカット特性が作れる

・ソース抵抗部に並列に適切なCを入れるとトレブルブーストになる

・ソース抵抗部に並列に大きなCを入れると全帯域MAXブーストになる

サウンド的にも、押しが強くはじけるような感じで良い印象です。

難点としては、

・出力インピーダンスが高く、フラットでもなさそう。直後に直接フィルターを繋いだ場合、どんな特性になるか読めない。

・使用するjFETによって、ゲインやF特がまちまち

この増幅回路で、FETによってどれだけ増幅率が異なるか、簡単に試してみました。

本機と同様の構成で、下段のソース抵抗4.7KΩの箇所を、1KΩ//10uFの並列接続に変更し、

1KHzサイン波で簡単に計測しました。参考まで...。

| jFET | Gain | 備考 |

|---|---|---|

| 2SK2881E | +44dB | ダントツの爆ゲイン。ただし、低域、高域はかなり減衰する。ゲインを下げても同じ傾向。 |

| 2N5457 | +35.5dB | |

| 2SK2880D | +35dB | |

| 2SK303-V5 | +32.5dB | |

| 2SK117BL | +27.5dB | 特性はフラット |

| J211 | +22dB | |

| 2SK2880E | +22dB | 特性はフラット |

| mosFET(BS170,2N7000) | 音出ません。 |

本機では、ローカット、ハイカットされた特性が都合が良いため、2SK2881Eを使用しています。

プリゲイン段は次のゲイン段の入力部と合わせて、200Hz~300Hzが膨らんだLPF特性になります。その様子は次の章でF特性を示します。

この膨らみの周波数位置は、下記の定数で変動します。

・0.33uF → 小さくすると高域側に移動

・470KΩバイアス抵抗 → 小さくすると高域側に移動

・4.7KΩソース抵抗 → 小さくすると高域側に少し移動。加えてゲインは増加。

これら抵抗値や容量を逆に大きくすると、低域側に移動します。

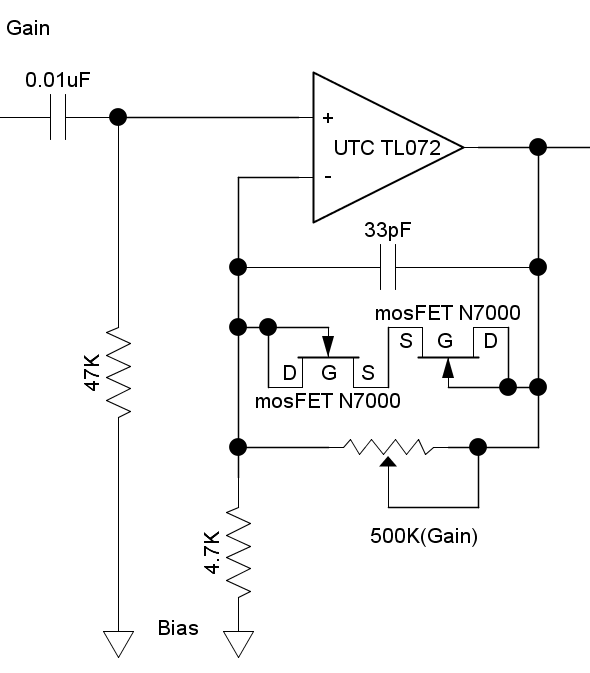

ゲイン段

あまり歪まないゲイン段です。

500KΩボリュームですが、ブレットボードのレイアウト図では、構築段階を想定してトリマーでの表記となっています。

外部のボリュームに変更すれば1列空きますので、ここに47KΩ~68KΩ程度の抵抗を入れて、

最小ゲインをある程度持ちあげた方が使いやすいと思います。

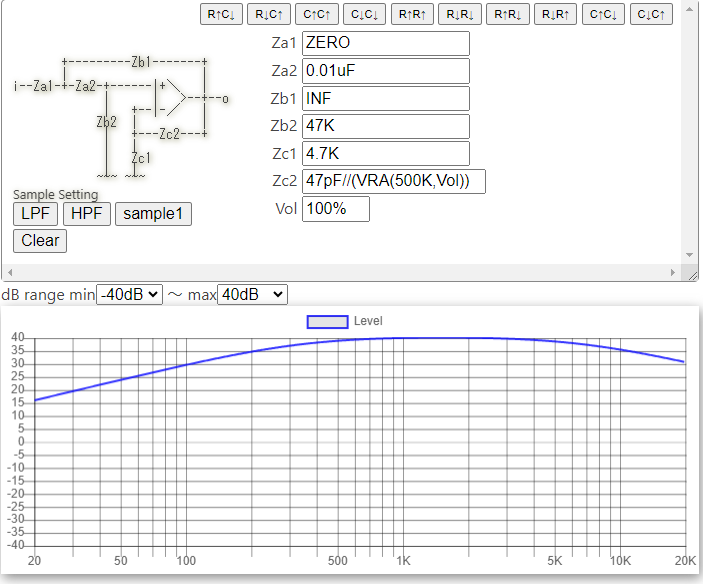

↓カップリングコンデンサと反転増幅部をフィルターとして見た場合の周波数特性を

拙作シミュレータで解析するとこんな感じになります。

同様の範囲を実測、ゲイン最小で計測

ところが、プリメイン段からのメインゲイン段までを計測すると、こんな感じのカーブになります。

プリゲイン段~メインゲイン段までを計測

プリゲイン段の出力インピーダンスカーブの影響で(多分)、200Hz~300Hz近辺が膨らんで、それ以下が急峻に低下する特性となっています。

プリゲイン段の出力インピーダンスカーブの影響で(多分)、200Hz~300Hz近辺が膨らんで、それ以下が急峻に低下する特性となっています。

入力段~メインゲイン段までを計測。トーンスタックは全てセンターで計測したもの。

ゲインを上げて測定すると、高域側からクリップしていくので、小さめの音で測定しています。

200KHz付近のカーブは、音の太さやキャビネットの箱鳴り感に寄与するように思います。

また、ゲインを上げた場合には、クリーンアンプが図らずも歪んでしまう感じが出る様な気がします(どちらも主観)。

ここでは200KHz以下の帯域はだら下がりの特性ですが、低域は後段のフィルターで、ぐいっと80Hzあたりまで持ち上げるようにしています。

ブレッドボードのレイアウト図では2N7000の足がどうなってんのか分からないと思いますので図に示します。

↓ゲートとドレインと束ねて1つの穴にぶっこむ

↓ソースどうしを接続、対称にする。これでだいぶ飽和レベル高めのクリッパになります。

2N7000のクリップレベルは、順方向では1N1418等と同じくらいですが、

さらに高い電圧では、逆方向で降伏する、ツェナーダイオード的なに動作なるようです。

本機では、向かい合わせに直列で接続する事で、このポイントをクリップに利用しています。

もっとも、本機の歪は、クリーンアンプを大音量で鳴らしたような、

振動している感じ、ソフトで粒立ちが大きい飽和感を狙ったもので、

オーバードライブチャンネル的な歪ではありません。

歪モノは歪モノとして、別途単品で作りたいですよね!?

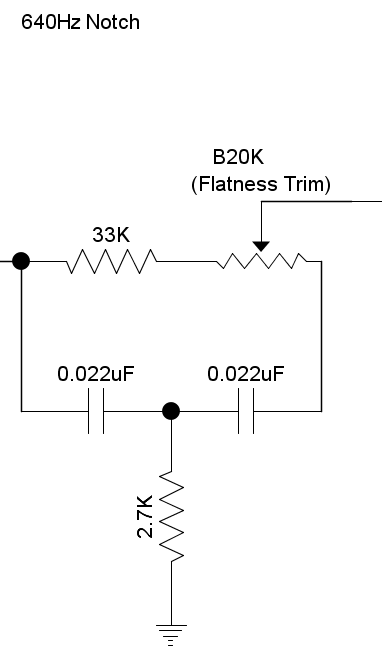

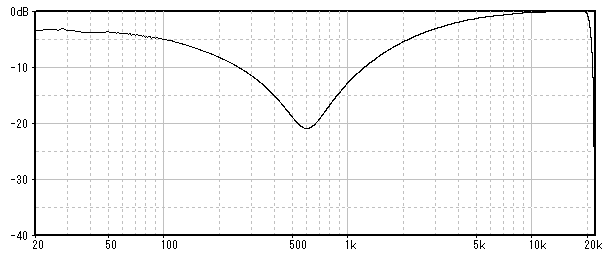

ノッチフィルター

R型のTブリッジ構成によるノッチフィルターです。中音域600Hz近辺をディップさせます。

減衰量をトリマーで調整出来るようにする、というのは、Multicab Simの回路を参考にしました。

フェンダーアンプ的なサウンドとする場合は、割と下げ切った状態が良いと思います。

実測するとこんな感じ。

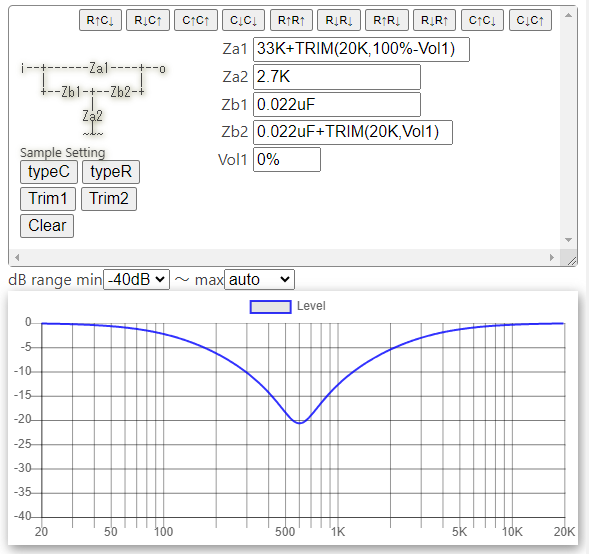

トリマー付きでシミュレートするとこんな感じです。

2.7Kの部分は、E6系列であれば、3.3Kと15Kを並列で接続すれば実現出来ます。

下記のページが参考になります。

E6系列で作れる並列合成抵抗値一覧

2.7KΩの抵抗値を小さくすると、ディップ周波数位置が上がり、全体としてはダークなバランスになります。

逆に抵抗値を大きくすると、ディップ周波数位置が下がり、全体としてはトレブリーなバランスになります。

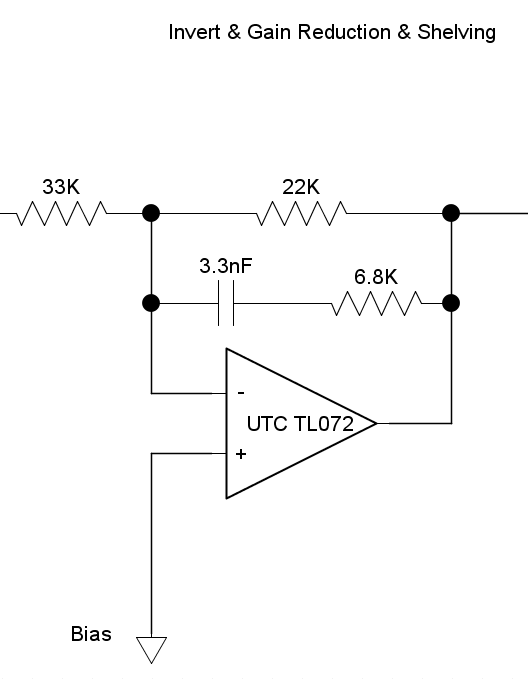

反転&フィルター

反転増幅回路によるバッファーですが、同時に、幾つかの処理を兼ねています。

・プリゲインの増幅回路で位相が反転しているため、再度反転して元に戻す

・これ以降の後段のフィルターはかなりQが高い特性となっていて、このままのレベルでは歪んでしまうため、ゲインを少し下げる

・ハイシェルビング特性で高域を減衰させて、アンプシミュレータ全体としての帯域バランスをとる

また、ここで反転させる事で、配線間の信号の回り込みをキャンセルする効果があるような気がします。

実測

シミュレートするとこんな感じです。

3.3nFを大きくすると、F特性のカーブの位置が低い周波数側に移動します。

6.8KΩを大きくすると、シェルビングの効きが弱くなり、フラットに近づきます(音が明るくなる)。

本機の音が暗めに感じるようなら、ここを10KΩ~100KΩ位で調整してみると良いと思います。

特性のカーブの変更は、上のシミュレータで確認出来ます。

22KΩ/33KΩで、後段のフィルターが歪まないようにゲイン量を少し下げています。

実は、現状では後段のフィルター少し飽和する状態になっていると思うのですが、それも良い感じかも、と思いこの設定にしています。

33KΩを47kΩに変更すれば、後段フィルターは飽和しません。

尚、33KΩを下げると、多分前段のTブリッジ回路との干渉が大きくなってしまうと思います(多分Tブリッジの効きが弱くなる)。

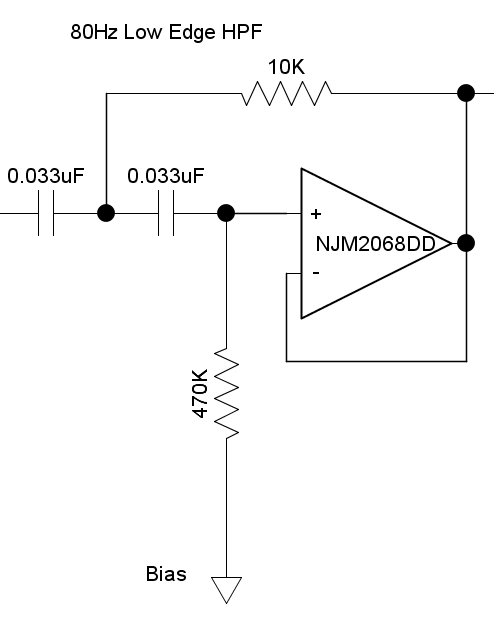

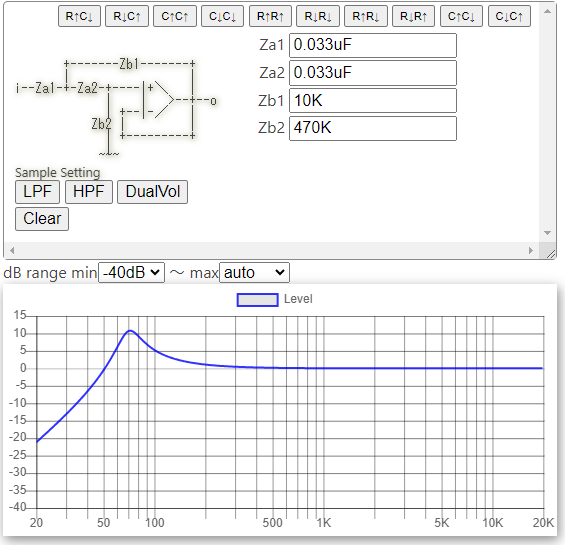

低域2次HPF

低域にピークを持たせたサレンキー型HPFです。ギターの6弦Eが82Hzくらい、半音下げなら78Hzくらい、その近辺のローエンドの特性を設定しています。

本機は、ゲイン段までは、かなりハイ上がりの特性ですが、後段では逆にローブーストな特性になっています。

前段の反転増幅回路からこのHPFまでの周波数特性を実測。

本HPF単体でのシミュレーション

C,Rの定数を変更した場合の周波数特性はシミュレータで確認出来ますが、おおざっぱに言うと

・ピークを弱くするには、グランド部抵抗470Kを下げて、帰還部抵抗10Kを上げる

・ピークを強くするには、その逆

・どちらかの抵抗値を上げると、ピーク周波数は低域側に移動する

・どちらかの抵抗値を下げると、ピーク数は数は高域側に移動する

といった形になります。

470KΩでバイアスを兼ねている箇所は、オペアンプによっては470KΩではバイアス抵抗として大き過ぎるかもしれません

(なかなか基準のバイアス電圧にならない場合があるかも)。

f=1/2πCRの法則に基づき、例えば抵抗値は47KΩ,1KΩ、コンデンサは0.33uF、としても同じ周波数特性が得られます。

この箇所は、前後のフィルターとの干渉が無いので、定数選定の幅に自由度があります。

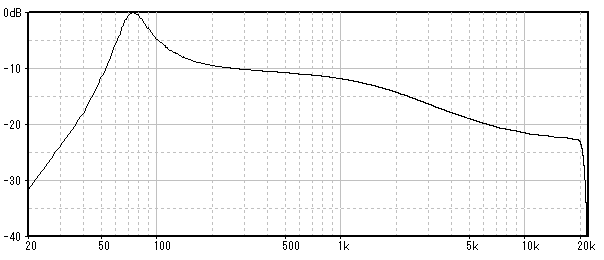

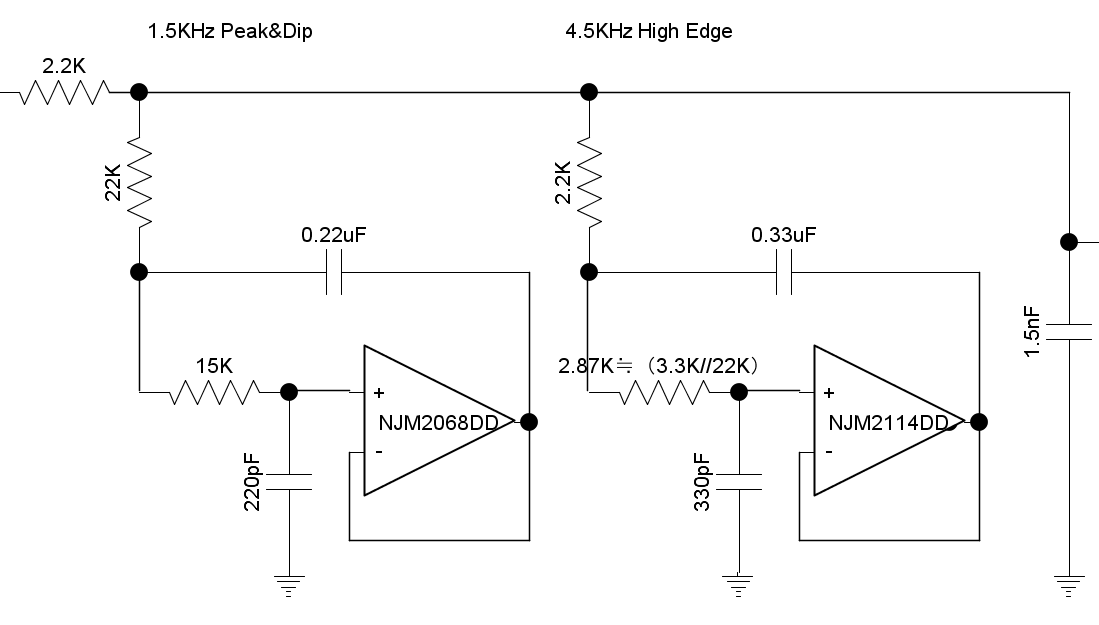

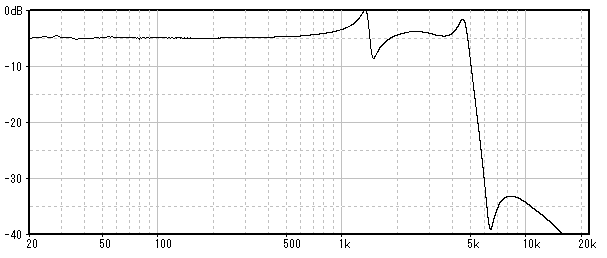

1.5KHz凸凹フィルター&4.5KHzエッジフィルター

4.5Khz~6KHzにかけて、急峻なカットオフ特性を持たせています。これで、ライン特有の高域の粒立ちが消滅し、輪郭がはっきりしたサウンドになります。

キャビネット&マイキングを再現するための本機最大の要になる部分です。

1.5KHz近辺にもピーク、ディップ特性を持たせて、サウンドの輪郭を強調しています。

実際のギターアンプでは、スピーカーユニットや、マイキング時の音の反射・回折により、複雑なピーク、ディップが発生します。

ここで、電気信号ではない、現実の空間にギターサウンドが「顕現」するわけですが、

そんなものはアナログ回路では再現しきれませんし、そもそも良い音になるかはマイキング次第でもあります。

この部分を、最小限シンプルにモデル化したのが、この回路です。

実測

このピークとディップを発生させる回路構成は、ブレットボードでいろいろ試しているうちに偶然見つけたもので、名称は良く分かりません。

疑似インダクタ的な動作になっていると思うのですが、疑似インダクタとも、グライコの素子部分とも微妙に違う、

サレンキー型LPFの出力が無いような形になっています。

コンデンサ、コイルを使用したRLCフィルターなら、パッシブで同様の特性が実現出来るのですが、

ただし、コイルが実際に使用されるのは、インピーダンスが8Ω程度のオーディオスピーカーのネットワークの世界の話です。

スピーカーネットワーク用の空芯コイルは、3.5mH程度でもおにぎり位のサイズがあります。

電子回路で使うには、この1000倍巨大なコイルが必要という事になってしまい、現実的ではありません。

本回路の伝達特性は分からないので、シミュレーションはナシという事で...。

spice系のシミュレータなら再現できるのでしょうけど、あれ面倒ですよね。RTAで観察しながらブレッドボード上で部品差し替えた方が早い...

1.5nFのコンデンサで、4.5KHzのピークの強さを調整出来ます。

オーバードライブやディストーションペダルで、深く歪ませたサウンドを入力した場合、

4.5KHzのピークのクセが強すぎるかもしれません。

この場合、1.5nFをもう少し大きくすると、ピーク部分の出っ張りが減り、音はマイルドな方向に変化します。

2.87≒3.3K//22Kと記載している部分は、3.3Kの抵抗と、22Kの抵抗を並列にした合成抵抗としている、という意味です。

この抵抗値を調整すると、4.5KHzの崖の周波数位置が移動します。

抵抗値を上げれば、低域側に移動し、抵抗値を下げれば高域側に移動します。

この箇所は、コンデンサの容量誤差によるカットオフ周波数のずれがサウンドに大きく影響するため、2個の抵抗で微調整しており、その参考例となります。

作者としては、エッジの周波数は、4kHz以下では低すぎ、5kHz以上では高過ぎ、4.5kHzあたりがベストかなあと思っています。

1.5KHz凸凹フィルターは、4.5KHzの部分に比べて効きを浅くしているのですが、

一番左の入力抵抗2.2KΩに対して、フィルター部の抵抗(22K,15K)が大きいと、凸凹の効きが浅くなります。

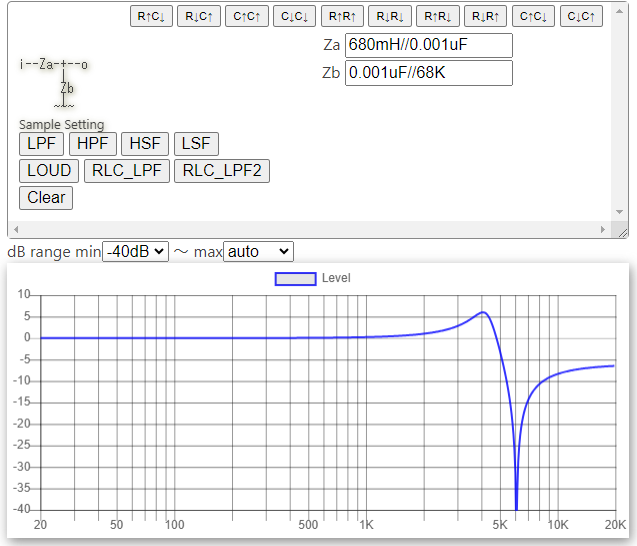

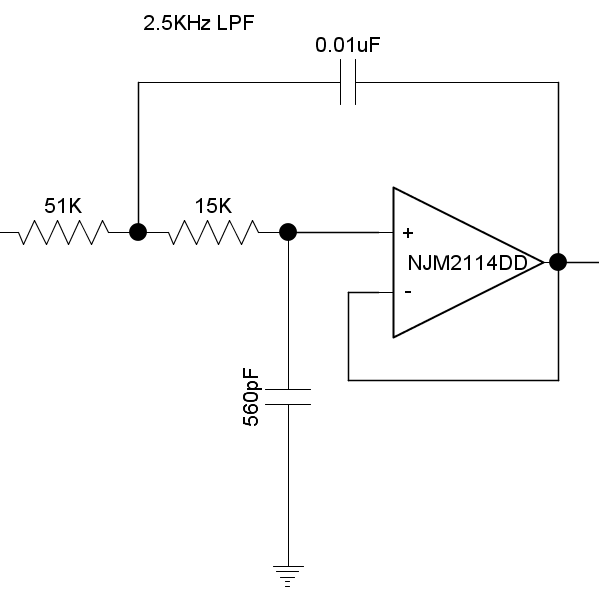

2.5KHz 2次LPF

サレンキー型のLPFです。2KHzちょっとあたりにピークを持たせてあります。

2KHz~3KHzの帯域のピークは、中音域のディップと並んで、ギターサウンドの周波数特性の基本的な特徴になります。

この帯域のピークは、スピーカーユニットや、マイクなど機械系の特性から来ているもので、

ギターアンプの回路側、電気系の特性ではないようです。

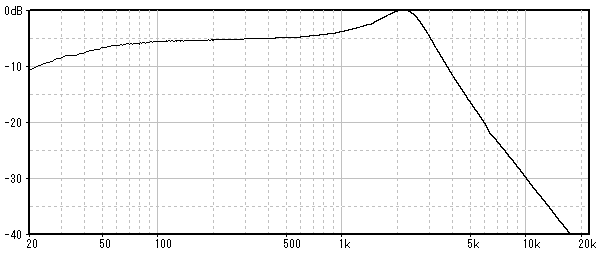

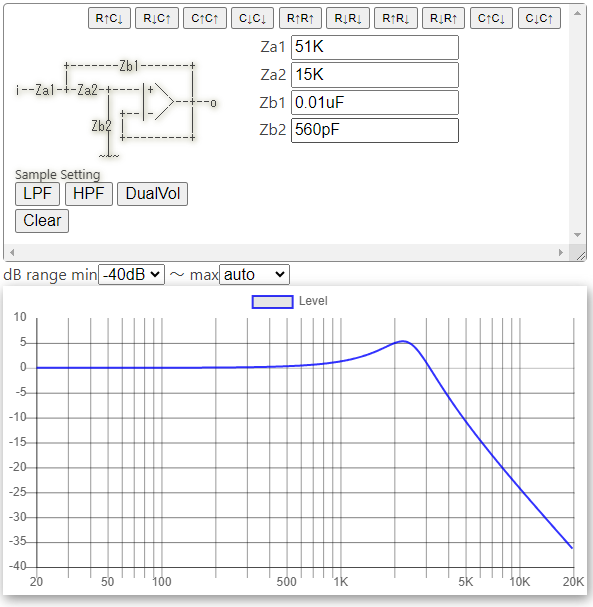

実測

低域落ちちゃってますが、全体で動作している回路の、途中部分で測定しているので..

本回路のシミュレーション

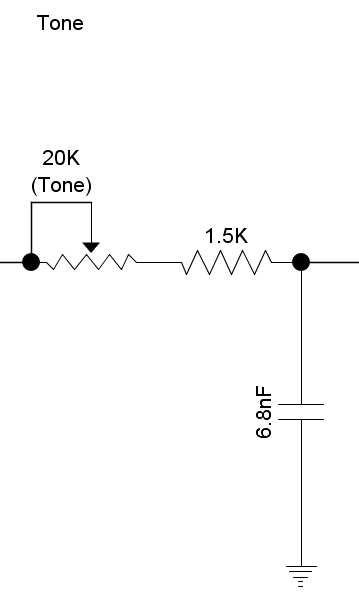

トーン調整

CR回路によるLPFを最後に配置しています。前段トーンスタックのトレブルを下げて、トーンを上げるか、逆にするかでサウンドの感じは変わってきます。

センター位置で実測

シミュレーション

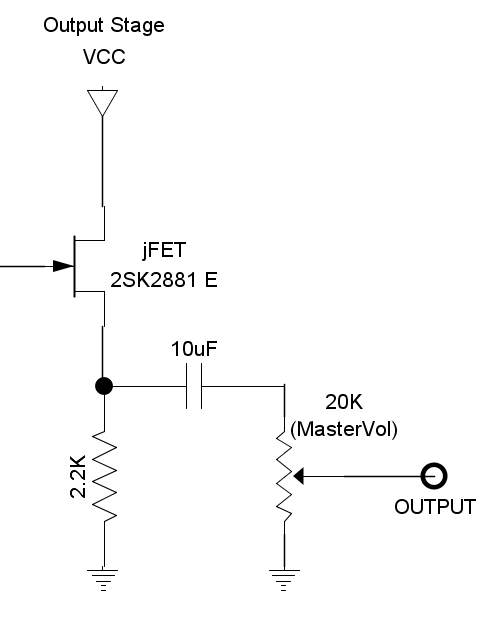

出力段

jFETによる出力段です。

出力段の後にマスターボリュームを入れているのですが、正直これはブレットボード1枚に入りきらなかったためです。

本来的には、トーン調整と出力段の間に、100Kくらいのマスターボリュームを入れて、

出力段には適当な固定抵抗(直列1K、グランドに100Kなど)を入れて、低インピーダンスな固定値で出力した方が適切だと思います。

例えば、出力先の入力インピーダンスが100Ωとか、そういうクソ状態で、こちらはマスターボリュームをMAXにした場合、

jFETの負荷抵抗は100Ωという事になってしまうので、まともな動作は期待できそうにありません。

が、同様の方法で出力しているペダルはわりと存在しますし、

通常の機材に接続する分には問題は無いと思います。

本機はクリーントーンを念頭にしていますので、マスターは最大、ゲインは下げ気味が基本セッティングです。

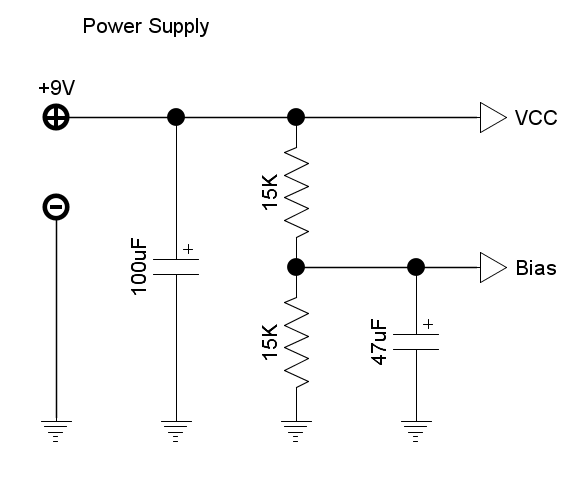

電源部

100uFは、電源部由来のノイズをカットするフィルターです。

ただし、電源のインピーダンスに対して100uFという値は全く小さいため、カットオフ周波数が高く

50Hz帯域の「ブーン」というノイズに対しては効果はありません。

ギターのピックアップ由来の「ブーン」にも効果は無いです。

もし電源アダプター由来の「ブーン」というノイズが聞こえる場合は、まずはまともな電源アダプターを使用する事をおすすめします。

47uFにより、バイアスが交流的にはグランドと直結した状態となります。

バイアス基準で動作しているアクティブフィルターや、パッシブのHPFで、グランドの代わりとしてバイアスに接続できるようになります。

センタープラスのACアダプターを誤って接続する場合の対策として、

保護ダイオードを入れると良いかもしれません。

8a列が空いていので、そこを使用して電源+9Vと直列にダイオードを入れるか、上段の+9Vラインとグランドのラインにダイオードを入れる、という感じでしょうか。

±が逆の状態で接続して気が付かないと、オペアンプがあっちっちな状態になるので、みなさんも気を付けましょう。

エフェクター用の電源でも、場合によっては回路から煙出ますので、試作中に離席する時は、電源をしっかり落としましょう。

モディファイ例 よりフェンダー風のサウンドに

モディファイ例を紹介します。

冒頭のコンセプトで、「オールドフェンダー系のクリーンサウンド」って書いてたのに、あれって感じかもしれませんが、

方向としてはそうなのですが、本機は割とダーク、高域のコンプレッション感が強い、やわらかい仕上げになっています。

要は、自分でクリーンのカッティングやリードを弾いて、自分的に気持ち良い調整になっているのです。

これに対し、ここでは定数をちょこっと変更して、YouTubeのアンプレビューで聞く様な、ビンテージフェンダーってこんな風なんだー、

的な音を目指して調整してみました。

結果として、かえって使いやすい、TSでブーストしてもいい感じに歪むモディファイになっていると思います。

変更点は、4所の定数変更のみです。

変更点は以下の4箇所

①トーンスタックの一番上のコンデンサ222(2.2nF)を472(4.7nF)に変更

②トーンスタックの一番下のコンデンサ225(2.2uF)を105(1uF)に変更

③プリゲインのソース抵抗4.7KΩを3.3KΩに変更

④反転増幅段の6.8KHzを22KHzに変更

①②は、広くとっていた中音域の谷を狭まり、減衰量も抑制され、レベルが上がります。

↓薄い線がオリジナル、濃い線がモディファイしたトーンスタックのシミュレーション特性です。

簡単にいうと、フェンダーのトーンスタックに近いカーブになっています。

③は、プリゲイン段のゲイン量を少しアップしています。同時に200Hz~300Hzの膨らみの周波数位置は若干上昇します。

④は、歪ませた時に音が少し暗くなるため、高域を少し上昇させています。

このモディファイで、サウンドはトレブリーな方向に変化しますが、むしろこちらがおすすめな気もます。

調整例を紹介しましたが、調整し所は幾らでもあるので、ブレッドボード上でいろいろ試してみると面白いと思います。

アンプシミュレータ自作のススメ

自作というと、オーバードライブやブースター、ファズ等が定番のようで、

アンプシミュレータは、作っている人の記事が少ないような気がします。

アンプシミュレータはDTM用、自宅用という事になるので、見せびらかす機会が無いので、作らないのでしょうか...。

そもそも参考になる回路図が少ないせいかもしれません。

でももし、自宅録音等でアンプシミュ使っているのであれば、一度自作してみてはどうでしょうか。

もし自分の自宅用アンプに、AUXやFLATチャンネルがあるなら、アンプシミュを自作してぶっこむべきです!。

いい音すると思いますよ!